Биография

Советский художник-график. Иллюстратор и оформитель периодических детских изданий, книг. Член СХ СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).

Учился в Боголюбовском рисовальном училище в Саратове (1915–1917), в Ленинградском художественно-промышленном техникуме у Н. И. Дормидонтова, В. С. Сварога, П. А. Шиллинговского (1925–1927). Сотрудничал с издательствами «Детская литература», «Советский писатель», «Молодая гвардия». Иллюстрировал произведения Гайдара, Кассиля, Маршака, Барто; рисовал для журналов «Наши достижения» (1929–1935), «30 дней» (1934–1940), с 1946 года – для «Мурзилки»; член редколлегии детского журнала с 1952 года.

Создал ряд произведений на темы Великой Отечественной войны («Парад на Красной площади в 1941 году», 1941; «У разрушенного очага», 1942). Занимался станковой графикой, выполнил циклы работ: «Сухуми» (1955–1962), «Волга» (1961), «Пресня. 1905 год» (1964–1968), «Красногвардейцы Октября» (1967), «Октябрь в Москве» (1970–1971). В 1967 году за станковые работы серии «Пресня. 1905 год» и «Красногвардейцы Октября» был награжден серебряной медалью Академии художеств СССР.

Экспонировал свои работы на многочисленных региональных и всесоюзных выставках: работ московских художников (1936, 1961); выставка рисунка, иллюстрации, плаката (1940) в Ленинграде и Москве; «Работы московских художников в дни Великой Отечественной войны» (1942), «30 лет Советских Вооруженных Сил» (1948), выставках работ художников книги (1955, 1957); акварели московских художников (1956), «Азия, Африка, Латинская Америка» (1961); Всесоюзных художественных выставках (1954, 1955, 1961, 1969, 1969), «Художники – малышам» (1963, 1964, 1966), «Советская Россия» (1965, 1967), «Художники Москвы – 50-летию Октября» (1967) и других.

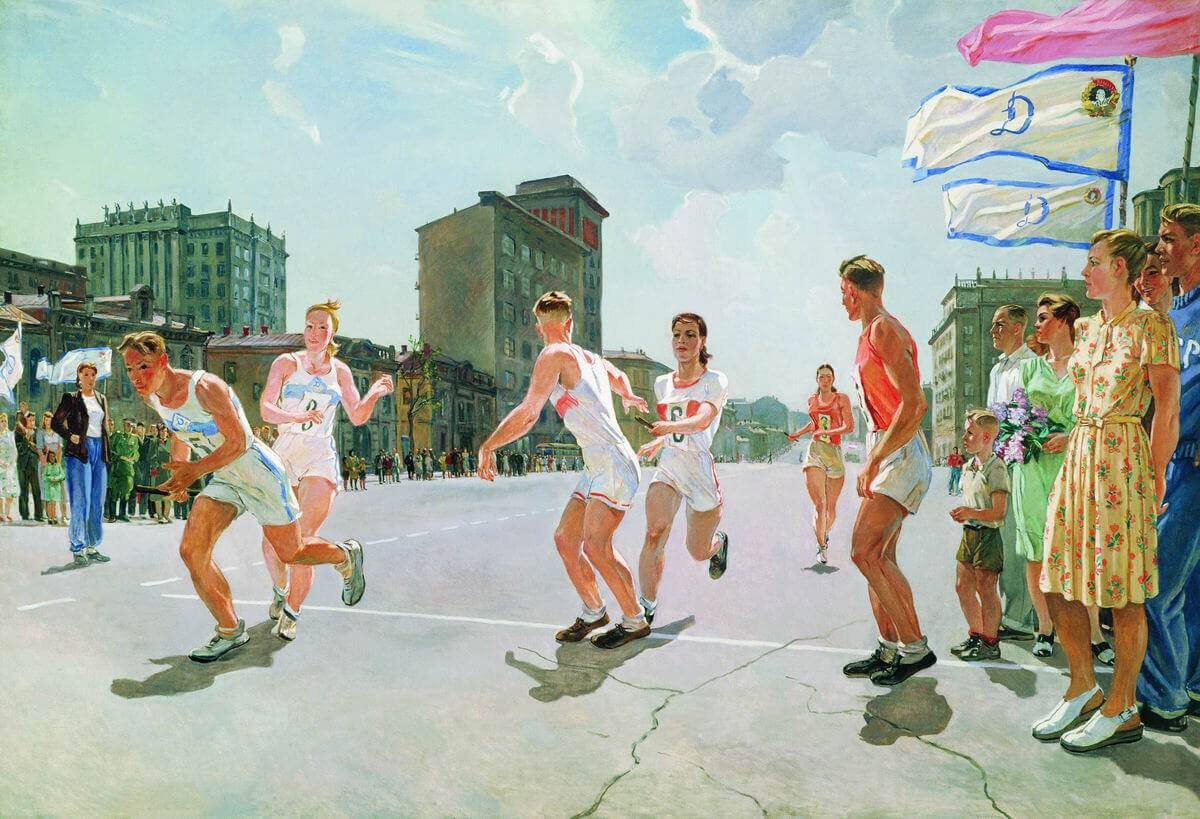

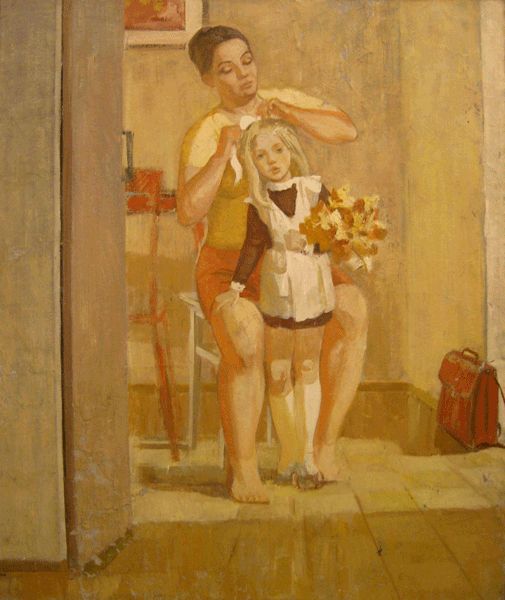

Все работы художника выполнены в традиционной, реалистической манере без претензии на особую оригинальность и новаторство. Иногда они героико-назидательные, иногда – романтичные, порой – лирические, но всегда оптимистичные и подкупающе-искренние! Иллюстративные работы Ермолаева всегда отличаются техническим мастерством, аккуратностью и высокой степенью законченности. Художник с любовью изображал детские площадки и дворы с играющими мальчишками и девчонками, озорные игры и катания с горок на санках и лыжах.

Работы А. М. Ермолаева находятся в Государственном Русском музее, в московских частных галереях и коллекциях.

Ермолаев Борис Николаевич (1903-1982)

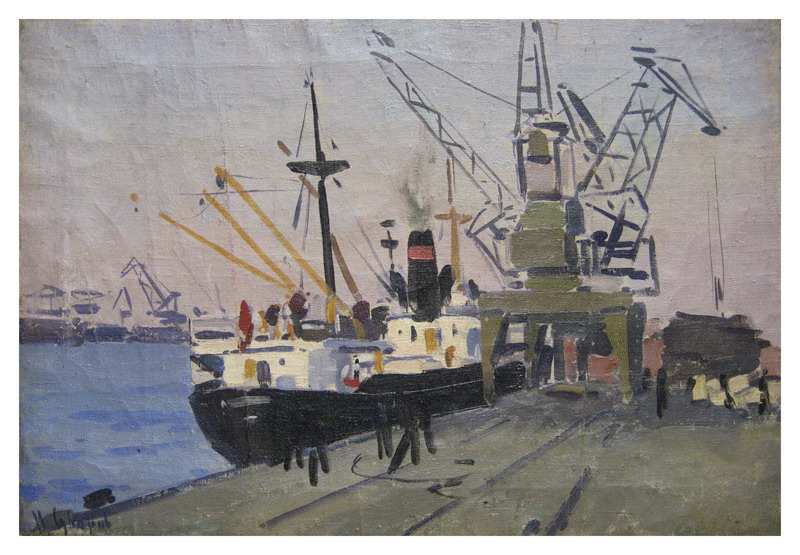

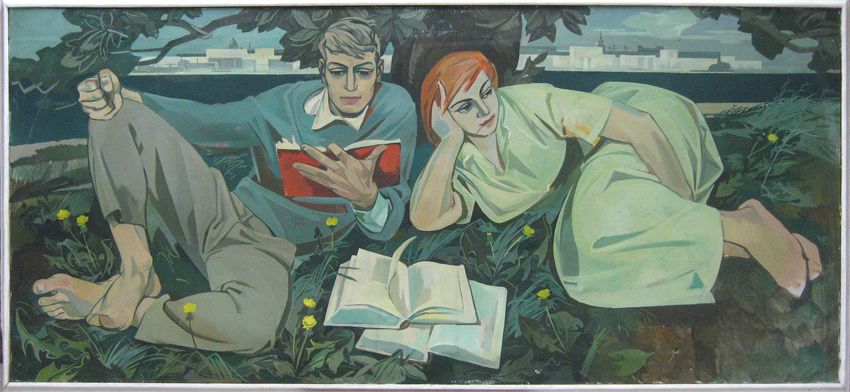

С 1921 по 1925 Ермолаев учился в художественно-промышленном техникуме у В.Н. Федоровича и М.И. Авилова. После службы в армии он занимался оформительской работой и рисунком для ряда газет и журналов. В 1928 художник устроил персональную выставку в Общине художников и стал ее членом. Он много работал над станковым рисунком (пейзажами, портретами, уличными сценками), а на рубеже 1920-х и 1930-х обратился к живописи. Ермолаев занимался «чистой» живописью в течение одного десятилетия — в 1930-е. Его искусство опирается на живые впечатления от окружающей художника жизни и одновременно художник обращается к языку условных пластических форм, близкому народному искусству и примитиву. Оказал воздействие на Ермолаева в чисто живописном плане и Нико Пиросманащвили, чьи работы он видел на выставке в ГРМ в 1930. На протяжении всего своего творческого пути Ермолаев сохранил ясный и спокойный взгляд на человека и природу, оптимистическое приятие жизни, умение разглядеть за мелочами повседневного быта картину бытия, вечных ценностей жизни. Уже первые его живописные работы — фигурные композиции — отмечены чувством монументальности формы.

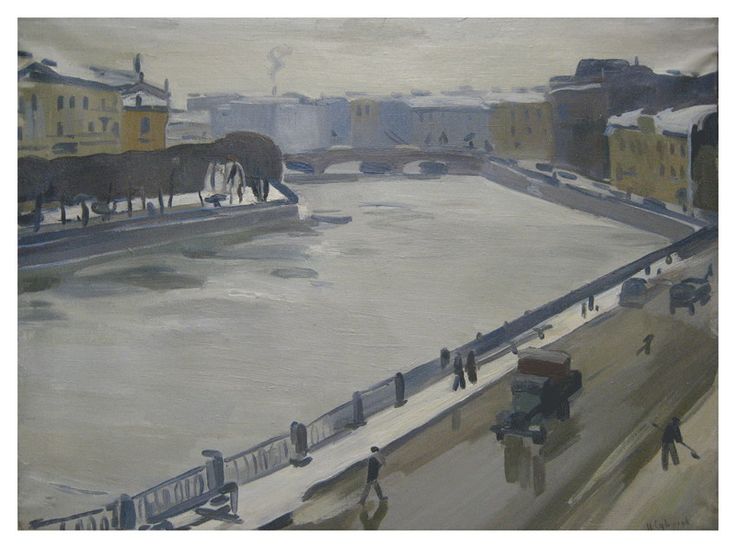

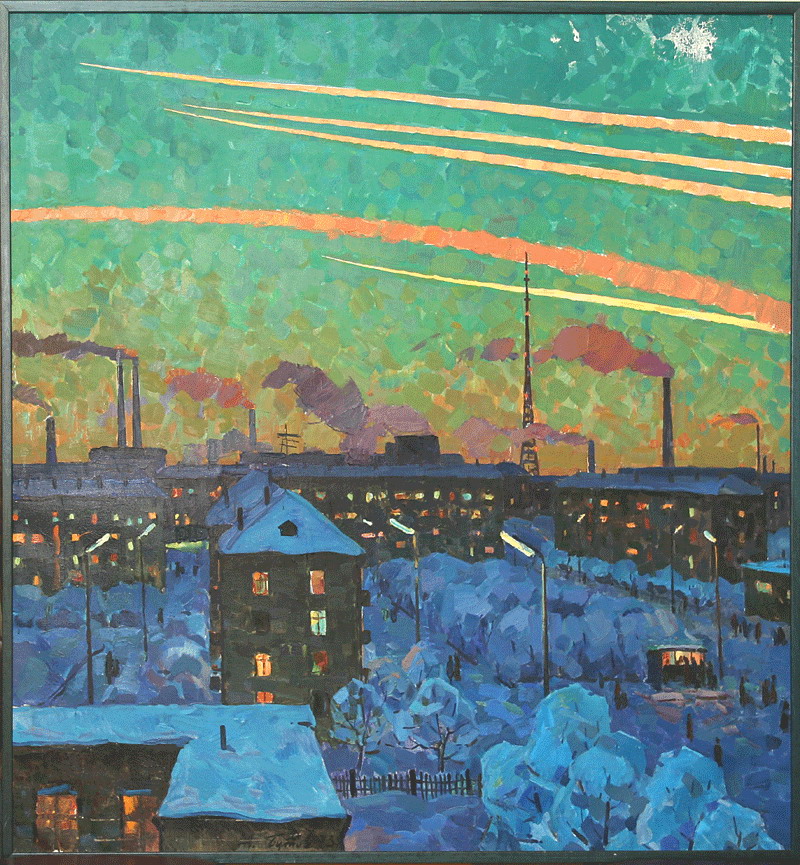

В середине 1930-х «морская» тема вытесняется у Ермолаева пейзажем. Используя натурные зарисовки, художник в ставшей для него основной в 1935—1936 зеленоватой, вуалирующей цвет тональности писал улицы промышленных кварталов, оживленные фигурками прохожих и машинами. В той же коричневато-зеленой гамме написаны и уличные сценки: продажа овощей, лотошники, разгрузка картофеля. Как и в пейзажах, здесь ощущается присущее целым этапам творчества Ермолаева (и не только в живописи) простодушие в выборе тем.

В 1936-1937 Ермолаев впервые приехал на юг, где яркие краски трансформировали его палитру. Возникли две серии холстов, как всегда у Ермолаева небольших по размеру, посвященных станице Аксайской близ Ростова-на-Дону и Бердичеву. Чистота красных, синих, лимонно-желтых цветов, доминирующих в аксайских пейзажах, почти лубочная трактовка домиков с крылечками и высокими крышами, перед которыми, откровенно позируя, располагаются «на авансцене» станичники, фронтальная плоскостность композиции свидетельствуют о намеренном обращении художника к традициям подлинно народного искусства «ЖЕЛТЫЙ ДОМИК», 1937; «ЧАЕПИТИЕ НА БАЛКОНЕ», 1937.

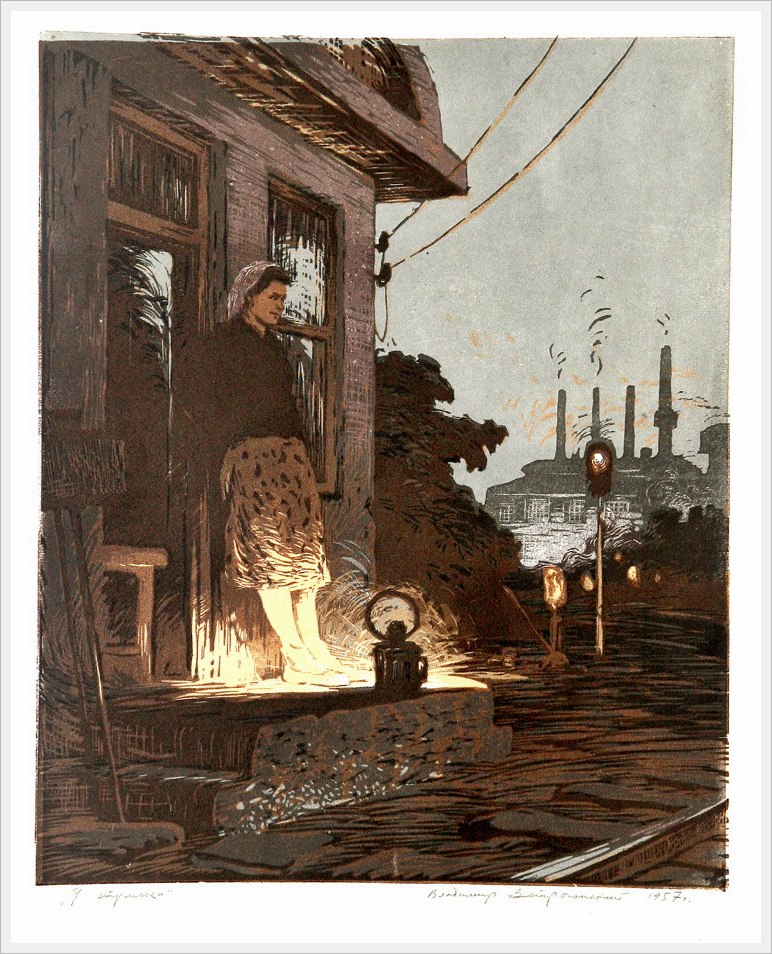

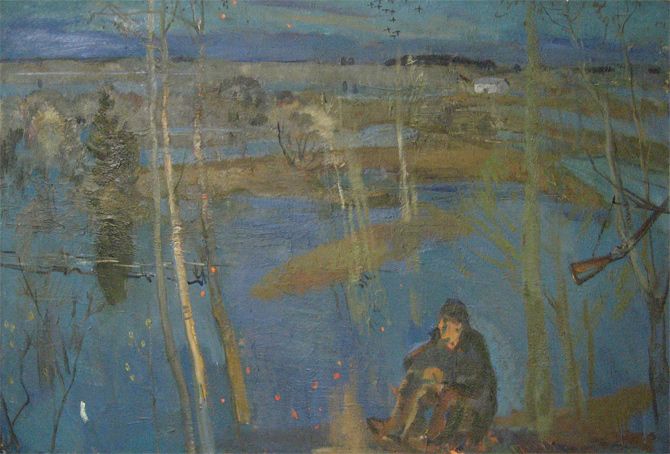

В 1939-1948 художник пытался отыскать новые для себя творческие пути. Им был написан — плотно и ярко — ряд сельских пейзажей и портретов, в которых явно ощущается воздействие искусства Ван Гога. Великая Отечественная война прервала работу художника. После тяжелого ранения и возвращения с фронта Ермолаев работал над акварелями, позднее использовал цветные карандаши. Он писал не с натуры, а по памяти и небольшим наброскам. Однако основной для художника в этот период творчества являлась цветная литография, первоклассным мастером которой и стал Ермолаев в 1950—1970-х (циклы «Деревня», «Русские девушки», «Юность», «Подруги», «Семья», «Материнство», «Символы жизни»). В своей графике художник не только сохранил, но и значительно развил лучшие качества своего искусства — цельность и оптимизм в мироощущении, убежденность в возможности гармонии между человеком и окружающим его миром, стремление довести до сердца зрителя веру в красоту труда, любви, дружбы. Все это позволяет считать Ермолаева одним из значительных мастеров искусства Ленинграда-Петербурга, сочетающим в своем творчестве характерные черты строгости, ясности и восприимчивости к красоте мира.

» к картинам художника

Жизнеописание

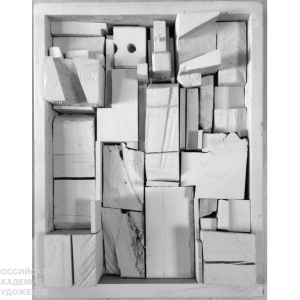

Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище, где учился у Саула Рабиновича. Длительное время работал как скульптор-монументалист. С 1980-х гг. в значительной степени перешёл на деревянную скульптуру. В настоящее время работает с различными материалами: металл, дерево, бумага — занимается: живописью и графикой.

По мнению искусствоведа Галины Ельшевской, Красулин «мыслит себя создателем некой среды, складывающейся из вещей, чьё назначение, по сути, — заполнять метафизическую пустоту». Искусство Красулина называют развитием органической традиции русского авангарда во главе с Михаилом Матюшиным, поскольку скульптора интересует «естественная красота бытовых вещей».

Работы Красулина находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, художественных музеях во многих городах России, Музее Людвига (Ахен, Германия).

Интересные факты

- Николай Михайлович Карамзин пробовал себя на военной службе. Однако она пришлись ему не по душе. После чего молодой человек оставил гвардию и чуть позже нашел себя в писательстве.

- Литератор и ученый происходил из знатного рода. По отцу его предками были Карамзины, которые имели татарские корни. По матери — Пазухины.

- В первые годы своей молодости Карамзин увлекался идеями масонства. Состоял в местной ложе.

- Писатель принимал активное участие в издании одного из первых отечественных журналов для детей.

- Вторую половину жизни Николай Михайлович посвятил труду «История государства российского». Эта титаническая по объемам работа включала в себя 12 томов. Над ней писатель трудился больше 15-и лет, но так и не успел закончить.

- Николай Карамзин активно работал над совершенствованием и изменением родного русского языка. Именно благодаря его стараниям в обиход вошли некоторые слова.

Например «промышленность» или «влюбленность». Он отказался от церковнославянской грамматики и лексики. Перешел на упрощенную версию отечественного языка, за что его нещадно критиковали.

- Кроме того, именно Карамзин ввел в русский букву «ё», от которой все чаще отказываются в наши дни.

- При жизни Карамзин получил почетное звание придворного историографа. А после его смерти, подобную должность больше никто не занимал.

- В первые годы жизни литератор ездил по Европе, интересовался либеральными идеями. Однако очень скоро начал придерживаться консервативных позиций, считая самодержавие опорой государственности. А в последние годы взгляды Карамзина можно охарактеризовать как реакционные, направленные в прошлое.

- Писатель был очень скромен в еде.

- Первая жена литератора и ученого умерла через год после заключения брака. Но долго вдовствовать ему не пришлось. Мужчина очень скоро женился второй раз. Всего от первого и второго союзов у него родилось 10 детей.

- Карамзин Николай Михайлович вошел в историю как литератор, филолог, ученый, поэт, переводчик, журналист и историк. Сфера его интересов была очень широкой.

Николай Карамзин и Екатерина Колыванова. Больше, чем любовь

Личная жизнь

В 1801 году Николай Михайлович Карамзин впервые сочетался законным браком. Супругой писателя стала Елизавета Ивановна Протасова. Молодая женщина была давней возлюбленной историка. По признанию Карамзина, Елизавету он любил в течение 13 лет. Жена Николая Михайловича слыла образованной гражданкой.

Николай Карамзин и Екатерина Колыванова

Она при необходимости помогала супругу. Единственное, что беспокоило Елизавету Ивановну – здоровье. В марте 1802 года родилась Софья Николаевна Карамзина, дочь литератора. Протасова страдала послеродовой горячкой, которая оказалась смертельной. По мнению исследователей, произведение «Бедная Лиза» было посвящено первой жене Николая Михайловича. Дочь Софья служила фрейлиной, дружила с Пушкиным и Лермонтовым.

Будучи вдовцом, Карамзин познакомился с Екатериной Андреевной Колывановой. Девушка считалась внебрачной дочерью князя Вяземского. В этом браке родилось 9 детей. В юном возрасте умерло трое потомков, в том числе две дочери Натальи и сын Андрей. В 16-летнем возрасте скончался наследник Николай. В 1806 году в семье Карамзиных случилось пополнение – родилась Екатерина. В 22 года девушка вышла замуж за подполковника в отставке князя Петра Мещерского. Сын супругов Владимир стал публицистом.

Николай Карамзин с женой

В 1814 году родился Андрей. Молодой человек учился в Дерптском университете, но после уехал за границу из-за проблем со здоровьем. Андрей Николаевич подал в отставку. Женился на Авроре Карловне Демидовой, но в браке дети не появились. Однако внебрачные наследники у сына Карамзина имелись.

Через 5 лет в семье Карамзиных вновь случилось пополнение. Сын Владимир стал гордостью отца. Остроумный, находчивый карьерист – так описывали наследника Николая Михайловича. Он был остроумным, находчивым, достиг серьезных высот в карьере. Владимир работал в консультации при министре юстиции, сенатором. Владел имением Ивня. Женой стала Александра Ильинична Дука – дочь известного генерала.

Дети Николая Карамзина

Фрейлиной стала дочь Елизавета. Даже пенсию женщина получала за родство с Карамзиным. После того, как мать скончалась, Елизавета переехала к старшей сестре Софии, которая в то время обитала в доме княгини Екатерины Мещерской.

Судьба у фрейлины была непростой, но девушку знали как добродушную и отзывчивую, умную личность. Даже Лев Николаевич Толстой считал Елизавету «примером самоотвержения». В те годы фото были редкостью, поэтому портреты членов семьи рисовали специальные художники.

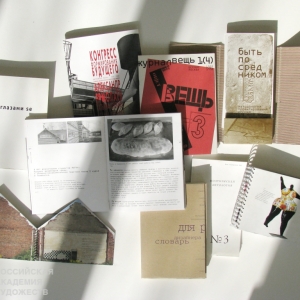

К 80-летию почётного члена РАХ Александра Павловича Ермолаева

10 июля 2021 года исполнилось 80 лет архитектору, дизайнеру, искусствоведу, почетному члену Российской академии художеств Александру Павловичу Ермолаеву.

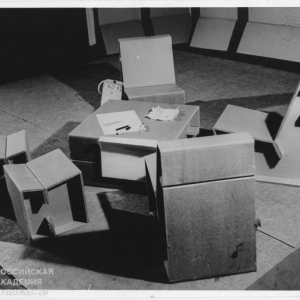

То, что делает Ермолаев — это технически обеспеченные игры с материалами, техниками, смыслами и предметами. Одни предметы остаются практически в том качестве, в котором они найдены автором, другие соединяются в «крашеные композиции из дерева»; третьи в эскизы разного времени, — оказываются поводом для новых композиций к актуальной выставке. Работы последних лет не «воплощают» какие-либо замыслы, проекты возникают нечаянно, непреднамеренно, в связи с непосредственными, чувственными реакциями на звучащие голоса материалов природы или молчаливые артефакты. Значимые характеристики его работ: эскизность, прямолинейность, естественность, простота, брутальность, роднящие их с явлениями архаического, докультурного времени.

Сам Александр Павлович означает себя как экоминималист, который, не отказывая себе в удовольствии создавать руками нечто материальное и визуально-определённое, стремится к тому, чтобы не оставлять следов, не вносить дополнительную невнятицу в разрушающуюся мировую гармонию, работать с тем, что предлагает каждый раз новая, неповторимая, непредсказуемая, провоцирующая к творчеству реальность. Видимо, поэтому, своё творчество он определяет как посредническое, увиденное «глазами природы».Президент Российской академии художеств З.К.Церетели, Президиум поздравили А.П. Ермолаева с юбилеем:

«Уважаемый Александр Павлович!

Примите самые теплые сердечные поздравления от Президиума Российской академии художеств и от меня лично с Вашим знаменательным юбилеем — 80-летием!

Известный архитектор, дизайнер, художник, искусствовед, ученый и педагог, профессор кафедры Дизайна архитектурной среды МАРХИ, автор более 30 реализованных архитектурных проектов, 15 монографий, многих научных трудов, Вы ведете активную деятельность во многих ипостасях. Вы создали творческую мастерскую ТАФ – Театр Архитектурной Формы, руководите экспериментальной учебной студией кафедры и готовите по авторской инновационной методологии специалистов особого типа – «архитекторов-дизайнеров». Сегодня Ваши многочисленные ученики успешно работают в области архитектуры, дизайна, педагогики, представляя свои инновационные проекты и художественное творчество на профессиональных выставках и конкурсах.

Академия высоко ценит Ваш многогранный талант, уникальную педагогическую деятельность и большой личный вклад в области архитектуры, экспозиционного, предметного, графического дизайна. Вызывает глубокое уважение Ваше творческое кредо — естественность, простота и эскизность, оно опирается на традиции конструктивизма и включает в себя экологическое, сберегающее сознание, раскрывает красоту простых вещей и окружающего мира.

Позвольте от души пожелать Вам, уважаемый Александр Павлович, неизменного вдохновения и творческих радостей, успехов в Вашем творчестве и замечательных трудах, крепкого здоровья и благополучия!

Президент Российской академии художеств, Народный художник России З.К.Церетели».

версия для печати

Детство и юность

Николай Карамзин родился 12 декабря 1766 года. Точное место появления на свет будущего литератора и ученого не известно. Это связано с противоречивыми сведениями из его биографии.

По одной информации местом рождения была Симбирская губерния (ныне — Ульяновская область Российской Федерации). В родовом селе. По другим данным он родился в Михайловке Оренбургской губернии.

Николай Михайлович Карамзин в молодости

Николай Михайлович Карамзин в молодости

Как бы то ни было, юные годы молодой человек провел в родовом поместье.

Отец Николая Карамзина — Михаил Егорович. В свое время состоял на действительной военной службе. К моменту рождения и взросления писателя и ученого был в отставке. Ко времени выхода на заслуженный отдых был в чине капитана.

Отец был среднепоместным дворянином. Происходил из знатного рода Карамзиных, которые вели свою историю от татарского предка Кара-мурзы.

Мать была не менее благородного происхождения. Ее предками были представители старого дворянского рода Пазухиных. Сама она предпочитала посвящать основное время семье.

В первые годы своей жизни мальчик учился в частном пансионе. В 1778 молодой Карамзин продолжил образование в другом заведении, которое находилось в распоряжении Иоганна Матиаса Шадена, одного из первых преподавателей Московского университета.

Дворянский пансион, где учился Н. М. Карамзин

Дворянский пансион, где учился Н. М. Карамзин

Уже в то время Николай Михайлович проявлял жадность до знаний. Он посещал дополнительные занятия, слушал лекции Ивана Григорьевича Шварца в том же университете. Так продолжалось целых два года.

Отец видел своего сына кадровым военным. Он настаивал на том, чтобы Карамзин пошел тем же путем, что и сам родитель. Молодой человек не стал спорить и поступил на службу в Преображенский гвардейский полк. Его бытность военнослужащего началась в 1781 году.

Однако карьеры профессионального служаки так и не получилось. В гвардии молодой человек провел всего 3 года и уже в 1784 подал в отставку.

Нельзя сказать, что это время было потрачено почем зря. Николай Карамзин познакомился с множеством людей. Начал работать над первыми трудами.

После окончания военной карьеры, мужчина отправляется в город Симбирск. Тут Н.М. Карамзин знакомится с членами масонской ложи и под влиянием ее идей вступает в ряды организации. Она называлась «Золотой венец» и пропагандировала смелые для того времени идеи, которые увлекали молодых и впечатлительных людей.

Портрет Николая Карамзина в молодости

Портрет Николая Карамзина в молодости

Вскоре Карамзин перебирается в Москву и активно занимается исследовательской деятельностью. С 1775 по 1779 год, в течение четырех лет он числился в Дружеском ученом сообществе.

Объединение занималось вопросами просвещения и почти полностью состояло из масонов, которые на благотворительных началах работали над переводами западной литературы, а также изданием «хороших» по их мнению книг, чтобы повысить культурный и моральный уровень российского населения.

В Москве молодой человек познакомился со многими прогрессивными людьми своего времени. В их числе можно назвать просветителя Н.И. Новикова, писателя А.А. Петрова, который в будущем стал другом ученого.

Также А.М. Кутузова, видного представителя оккультизма, последователя мистических теорий и одновременно талантливого переводчика с немецкого языка.

За годы работы в качестве члена ученого сообщества, молодой человек участвовал в издании одного из первых журналов для детей.

А. Д. Сахаров

Кроме Гагарина в Советском Союзе были и многие другие выдающиеся граждане России. СССР прославился на весь мир благодаря академику Андрею Сахарову, внёсшему неоценимый вклад в развитие физики. В 1949 г. совместно с Ю. Харитоном он разработал проект водородной бомбы — первого советского термоядерного оружия. Кроме того, Сахаров провел массу исследований по магнитной гидродинамике, гравитации, астрофизике, физике плазмы. В середине 70-х он предсказал появление интернета. В 1975 г. академику была присуждена Нобелевская премия мира.

Кроме науки Сахаров занимался активной правозащитной деятельностью, за что попал в немилость к советскому руководству. В 1980 г. он был лишён всех званий и высших наград, после чего депортирован из Москвы в Горький. После начала Перестройки Сахарову разрешили вернуться в столицу. Последние годы своей жизни он продолжал заниматься научной деятельностью, а также был избран депутатом Верховного Совета. В 1989 г. учёный работал над проектом новой советской конституции, провозглашавшей право народов на государственность, однако скоропостижная смерть не позволила ему довести начатое дело до конца.

![Цифра тринадцать алексея ермолаева[125]. чертов мост, или моя жизнь как пылинка истории : (записки неунывающего)](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/b/d/a/bda3fd8227bc01d4d7efa7ef5f700b86.gif)

![Цифра тринадцать алексея ермолаева[125]. чертов мост, или моя жизнь как пылинка истории : (записки неунывающего)](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/5/f/1/5f156e19e473ff3d3353b7bbd8ae5059.jpeg)

![Цифра тринадцать алексея ермолаева[125]](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/e/5/e/e5e9e38b86d2ebe32caf7285d8959fb3.jpeg)