Смерть

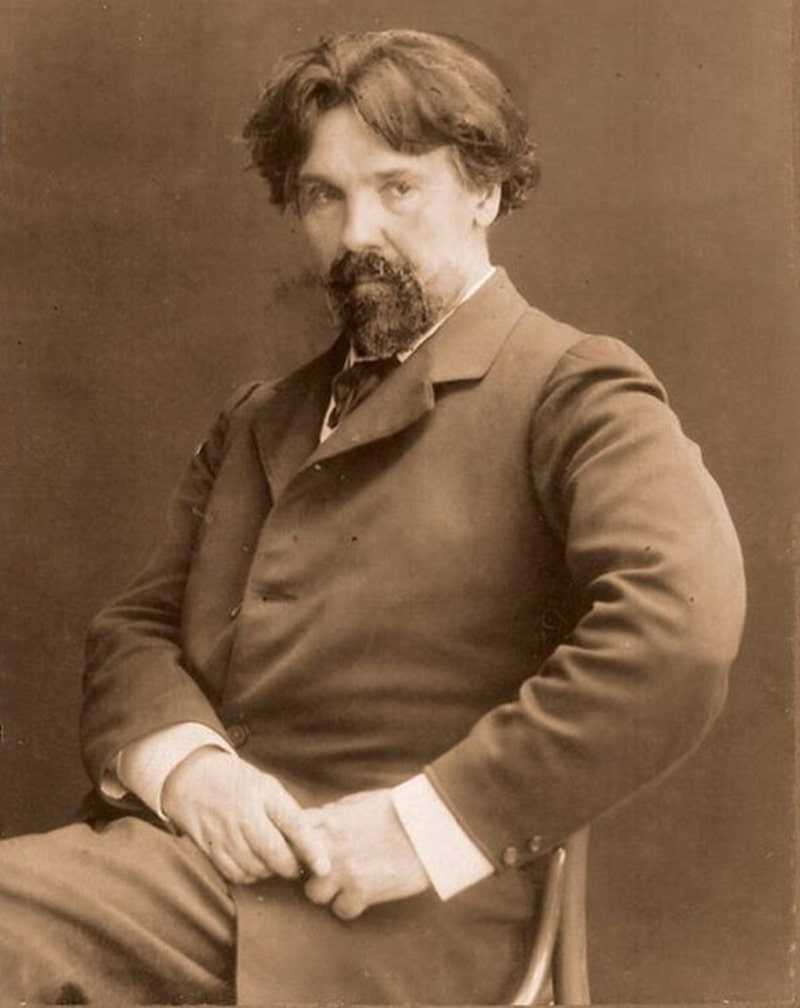

Здоровье Василия Ивановича Сурикова в конце жизненного пути оставляло желать лучшего. Несмотря на это, художник отправляется с П.П. Кончаловским в Испанию, для поиска творческого вдохновения. В это же время в Красноярске распахнула двери рисовальная школа. Состояние Сурикова оставалось плохим, но художник уезжает на родину для создания пейзажей.

Могила Василия Сурикова

Через год из-за ухудшения Василий Иванович вынужден поехать в Крым, на лечение. В марте 1916 года художественные круги облетела страшная новость – ишемическая болезнь сердца погубила талантливого Сурикова. Могила российского художника находится рядом с местом захоронения супруги, на Ваганьковском кладбище. В память о Василии Сурикове в 1959 году сняли историко-биографический фильм.

Примечания[править | править код]

- ↑ , с. 210.

- ↑ . Azatliq Radiosi (24 марта 2018). Дата обращения: 24 августа 2022.

- Гульнара Назарова. Иллюстрации к татарским сказкам и живопись представила казанцам художница Фарида Хасьянова. Татар-информ (30 июля 2016). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- . Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (14 марта 2018). Дата обращения: 24 августа 2022.

- . Литературный музей Габдуллы Тукая (3 сентября 2018). Дата обращения: 24 августа 2022.

- ↑ . Газета «Новости Зеленодольска» (3 мая 2020). Дата обращения: 24 августа 2022.

- Люция Камалова. Подведены окончательные итоги конкурса карикатуры «Подвинься! Ты в мире не один!» Татар-информ (14 января 2008). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- ↑ Гузель Валеева-Сулейманова. . Газета «Республика Татарстан» (11 апреля 2003). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- Люция Камалова. В Казани пройдет апрельский месячник «Весна и Тукай едины». Татар-информ (30 марта 2011). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- Нина Нарыкова. В Национальной художественной галерее открывается персональная выставка Фариды Хасьяновой. Татар-информ (22 декабря 2008). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- Гөлсинә Шәрифуллина. . Журнал «Сөембикә» (28 декабря 2015). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- Резеда Әхмәтвәлиева. . Azatliq Radiosi (4 апреля 2011). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- , с. 210—211.

- ↑ , с. 211.

- ↑ Люция Камалова. В галерее «Хазинэ» представлена выставка «Моя сказочная страна». Татар-информ (14 марта 2013). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- Эльза Кузнецова. Художник Фарида Хасьянова впервые представит станковую графику в «Хазинэ». Татар-информ (7 марта 2018). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- В Вильнюсе делегацию Татарстана принимал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике. Татар-информ (1 июня 2006). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- . Газета «Республика Татарстан» (15 марта 2003). Дата обращения: 24 августа 2022.

- . Газета «Республика Татарстан» (13 марта 2009). Дата обращения: 24 августа 2022.

- . Газета «Республика Татарстан» (23 марта 2020). Дата обращения: 24 августа 2022.

- Айрат Нигматуллин, Гульназ Бадретдин, Эльвира Самигуллина. Тукаевская премия – 2020: среди лауреатов – авторы «Сююмбике» и писатель Осокин. Бизнес Online (25 апреля 2020). Дата обращения: 2 сентября 2022.

- . Президент Республики Татарстан (21 марта 2008). Дата обращения: 28 октября 2022.

- . Газета «Вечерняя Казань» (13 марта 2013). Дата обращения: 2 сентября 2022.

Особенности поиска сведений о человеке

Прежде чем непосредственно перейти к поиску данных, необходимо определиться с той информацией, которая нам о нём известна.

Она может состоять из следующих составляющих:

- Фамилия, имя, отчество. Если это женщина – её девичья фамилия до выхода замуж;

- Дата рождения, включающая число, месяц, год. Если такие данные неизвестны – приблизительный временный период рождения человека (несколько лет);

- Место крещения;

- Место рождения – страна, область, район, город, село, посёлок, губерния, волость, улица, дом и так далее;

- Место жительства;

- Национальность;

- Вероисповедание;

- Сословие (до революции) – дворянство, духовенство, казачество, мещанство, крестьянство и другие;

- Титул, звание, чин;

- Семейное положение (брак, венчание);

- Место службы;

- Образование – университет, факультет, специальность, школа, лицей и так далее;

- Владение недвижимостью, место расположения недвижимости.

Определитесь, какие документы по перечисленным данным имеются у вас на данный момент, и можете ли вы при необходимости предоставить их копии. Систематизируйте их по полочкам, поймите, что вам уже известно, и в каких конкретно сведениях вы нуждаетесь на данный момент.

Если искомый – ваш родственник, опросите всех членов вашей семьи на предмет сведений о нём. Когда он родился, были ли у него ещё родные, где учился, женился, работал и другое. Есть ли у них какие-либо документы о нём, и если есть – попросите их на время или сделайте их копии. Это поможет в процессе поиска нужного человека и составления личного архива.

Лучше всего формировать базу данных на компьютере. Это поможет вам легко находить и использовать имеющуюся информацию. В случае бумажных документов рекомендуем создать удобную картотеку, чтобы быстро находить нужную бумагу.

Личная жизнь

Долгое время Василий Суриков приглядывался к внучке декабриста Свистунова. Прекрасную девушку с большими темными глазами звали Елизавета Августовна Шаре. Устоять перед красотой дамы художник не смог, поэтому 25 января 1878 года молодые люди заключили брак. В этом же году у супругов родилась дочь Ольга, а через два года – Елена. Талантливый художник с музой проживали в небольшой квартире, расположенной на Зубовском бульваре.

Портрет жены Василия Сурикова

Счастье было недолгим. Через 10 лет Елизавета Августовна скоропостижно скончалась. Убитый горем муж постоянно посещал супругу на кладбище, забросил творчество. Желание работать пропало у Сурикова. Но в какой-то момент картины вновь вернули к жизни Василия Ивановича.

Василий Суриков с дочерью Ольгой

Дочь Ольга подарила отцу внучку Наталью Кончаловскую. В свою очередь, девушка родила двух известных в современной России людей – кинорежиссера и сценариста Андрея Кончаловского и режиссера Никиту Михалкова.

К 75-летию почетного члена РАХ Владислава Алексеевича Провоторова

26 июня 2022 года исполняется 75 лет почетному члену Российской академии художеств Владиславу Алексеевичу Провоторову.

Президент Российской академии художеств З.К.Церетели, Президиум поздравили В.А.Провоторова с юбилеем. В приветствии, в частности, говорится: «Уважаемый Владислав Алексеевич!

Примите самые теплые сердечные поздравления от Президиума Российской академии художеств и от меня лично с Вашим знаменательным Юбилеем – 75-летием!

Настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, известный московский деятель культуры, художник, выпускник художественной школы и Высшего художественного училища имени Строганова, свой путь в искусстве Вы начинали как представитель советской андеграундной культуры, художник-нонконформист, график, архитектор, живописец, один из лидеров религиозно-философской живописи, яркий представитель «Двадцатки московских художников», активный участник выставок в галерее на Малой Грузинской, 28.

Ваши полотна и графические листы были представлены во многих успешных выставочных проектах и хранятся в частных собраниях ряда европейских стран, России, Северной Америки. Философизм, мистика, трагедийность, христианская религиозность и сюжеты авторского театра «мира зла», исполненные в тончайшей технике в духе Северного Возрождения, определяют Ваш оригинальный и всегда узнаваемый стиль. Ваши произведения вызывают интерес профессионального сообщества, они востребованы, завораживают зрителей, находят отклик в их душах и призывают задуматься.

Духовный путь и творческое становление неразрывно связаны, и настал момент, когда Вы выбрали новую стезю, стали священником, занялись реставрационной деятельностью и восстановлением храмов, окончили семинарию. Сегодня Вы — протоиерей, председатель Епархиальной комиссии по культуре — епархиальный древлехранитель Коломенской Епархии, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Павловская Слобода и еще пяти приписных храмов, четырех часовен в близлежащих деревнях и духовник Воскресной школы при храме Благовещенья, удостоены высоких наград Русской Православной Церкви.

Уважаемый Владислав Алексеевич! Выражаем глубокое уважение Вашему духовному служению, активной жизненной позиции и преданности делу. Академическое сообщество высоко ценит Ваш талант и вклад в развитие отечественного изобразительного искусства. Желаем Вам неизменного вдохновения во всех сферах Вашей деятельности, здоровья и благополучия.

Президент Российской академии художеств, народный художник РФ З.К.Церетели»

версия для печати

Биография[править | править код]

Фарида Шагимардановна Хасьянова родилась 11 декабря 1952 года в Казани. Детство провела на родине отца в Арске, а затем вернулась в Казань и поселилась в Старо-Татарской слободе. В 1973 году окончила Казанское художественное училище. После получения образования работала модельером в Казанском доме моделей, проектировщиком и оформителем интерьеров в Татарском художественном фонде (1973—1984), художественным редактором (1984—1987) и главным художником (1987—1991) Татарского книжного издательства. В 1994—2005 годах занимала пост главного художника журнала «Идель». Член Союза художников России (с 2000 года). Член Союза художников Республики Татарстан (с 1994 года), где занимала также пост председателя секции графики.

Является автором произведений в области станковой графики, живописных полотен, натюрмортов, портретов, работает как с маслом, так и с гуашью, акварелью, тушью. Специализируясь на бытовом жанре и тематической картине, за долгие годы работы Хасьянова создала фактически панораму народной жизни, наполненную историческими, фольклорными и этнографическими мотивами. Её работы отличаются выразительностью и содержательностью образов, тщательной проработкой формы, декоративностью колорита, стилизаторской трактовкой художественной традиции татарского народного искусства. По-настоящему приоритетным же направлением для Хасьяновой стала книжная иллюстрация, в развитие которой художница внесла значительный вклад, оформив более шестидесяти книг, из которых порядка сорока — в детской литературе, в основном, по мотивам татарских сказок. Будучи одним из считаных мастеров графики в республике, Хасьянова тщательно подходит к своему делу, досконально изучает как сам литературный текст, так и окружающую героев природу, архитектуру, предметы интерьера, одежду и украшения, достигая исторической точности и правдопобности.

Одним из первых произведений Хасьяновой стала работа над оформлением книги «Детство Г. Тукая», которая была представлена в 1976 году. В числе её значительных работ — иллюстрации к повести «Хаят» Ф. Амирхана (1985), сборнику сибирско-татарских песен «Агиделкәй» (1988), сборнику татарских сказок «Ак буре» (1989), сувенирному изданию «Татарские народные сказки» на английском (2002) и татарском языках (2007). С иллюстрациями Хасьяновой Таткнигоиздатом опубликованы такие книги, как «Кто самый сильный?» А. Алиша (1985), «Медведь-гармонист и Обезьяна-певунья» Ф. Карима (1988), «Приключения Мыраужана» Н. Исанбета (1989), «Салават купере» М. Файзуллиной (1989), «Кап Корсак» Р. Курбана (1992), «Лап-Лап» Р. Хариса (1992), «Күчтәнәч» Р. Миннуллина (1995), «Кɵләч кɵзге» Ш. Галеева (1998), «Әбәк» Р. Хариса (2001), «Фиолетовый Дзэн» Д. Сулейманова (2002), «Матур ɵй» Р. Хариса (2003). Также Хасьянова оформила и проиллюстрировала ряд учебников, в частности, «Татарский букварь» (1994), «Татарский язык» для 2-го, 3-го (1994) и 4-го классов (1994), «Картинный русско-татарско-английский словарь» (1996), хрестоматию «Золотой ключ» для воспитанников детских садов (2000). В области станковой графики известны её тематические листы к произведениям «Г. Тукай» А. Файзи (1979), «Кисекбаш» Г. Тукая (1986), триптих «Ак буре» (1999), серия «Четыре времени жизни» (2000), цикл «Татарские песни» (2007). Критиками отмечены и её живописные полотна, например, «Казанский дворик» (1976), «Посвящение Тукаю. Песня „Туган тел“» (2012), а также серии натюрмортов, выполненные в 1995—2013 годах.

Неоднократно принимала участие в международных, всесоюзных, всероссийских и республиканских выставках. В 1992, 1995 (совместно с А. Гимергалиной и Н. Кумысниковой), 2001, 2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 и 2018 годах в Казани также состоялись персональные выставки Хасьяновой. В 2013 году её выставка прошла также и в Висагинасе (Литва). Произведения Хасьяновой находятся в собраниях музея искусства народов Востока в Москве, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани, музея Г. Тукая в Новом Кырлае, а также в частных коллекциях, как в России, так и за рубежом. В 1999 году стала заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан, а в 2008 году получила звание народного художника Республики Татарстан. Неоднократно, в 2003, 2009 и 2020 годах номинировалась на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая за иллюстрации к книгам, однако лауреатом не стала.

В каких бесплатных архивах стоит искать человека по ФИО

В первую очередь обращайтесь в архивы по месту проживания или работы искомого вами человека. Начинайте с ведущего архива данного региона (области) – Центрального государственного архива города Москвы, Московской области, Краснодарского края и так далее.

Позвоните в свой региональный архив, посетите его страницы в сети Интернет, свяжитесь с ним через е-мейл или мессенджеры (при возможности). Узнайте каковы особенности отправления запросов в данные архивы, как долго необходимо ждать ответа, какие сведения они предоставят, и на каких условиях. Подавайте запрос и ждите ответа (в некоторых бесплатных случаях он может затянуться).

Если в центральных архивах ничего нет, переходите на местный (локальный) уровень. Делайте запросы в местные архивы, в ЗАГСы (в последних часто можно найти записи об искомых нами людях).

Биография[править | править код]

Фания Гафаровна Чанышева (Рамазанова) родилась 1 сентября 1926 года в д. Старо-Кузеево Буздякской волости Белебеевского кантона Башкирской АССР, ныне село Кузеево Буздякского района Республики Башкортостан. По семейному преданию, семья Фании происходила из старинного рода касимовских дворян-мурз. В Советской России её семья считалась обычной многодетной крестьянской семьёй. На становление Ф. Г. Чанышевой как поэта и писателя оказали сильное влияние колыбельные песни матери, стихи отца, который также был поэтом, произведения Габдуллы Тукая и Мажита Гафури. Поступила в Башкирский педагогический институт им. К. А. Тимирязева (с 1957 г. Башкирский государственный университет). Училась вместе с молодыми фронтовиками, будущими классиками башкирской литературы Гайнаном Амири, Шарифом Биккулом, Хакимом Гиляжевым. В институте она познакомилась с Гилемдаром Рамазановым, который вскоре стал её мужем. В 1949—1951 г. работала учителем в Абзаевской средней школе Кигинского района, в 1952-53 гг. — редактором в Башгосиздате, затем литературным сотрудником журнала «Учитель Башкортостана».

Ушла из жизни 14 апреля 2018 г. Похоронена на мусульманском кладбище г. Уфы.

Фёдор ЗАХАРОВ: «Мои картины — это мои дети»

- Подробности

- Категория: Искусство

- Опубликовано 30.07.2019 12:03

- Просмотров: 1698

На выставкеВ залах республиканского Дома художника проходит выставка произведений живописи заслуженного художника Крыма, народного художника Украины Фёдора Захарова, посвящённая 100-летию со дня рождения выдающегося мастера пейзажа.

Имя кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» Фёдора Захарова стоит в первом ряду среди крымских живописцев второй половины ХХ века. Его, как в своё время и Константина Коровина, по праву называют крымским импрессионистом. Наряду с Валентином Бернадским, Николаем Бортниковым, Валентиной Цветковой, Виктором Толочко и другими художниками этого периода Фёдор Захарович считается одним из основоположников крымской живописной школы.

Ф. ЗахаровФёдор Захаров родился 5 сентября 1919 года в селе Александровском Смоленской области. С отличием окончил Московское художественное училище. По состоянию здоровья ему было отказано в прохождении военной службы, и он продолжил образование в Московском государственном художественном институте им. В. Сурикова, который также окончил с отличием и был направлен преподавать в Крымское училище им. Н. Самокиша (1950—51 гг.).

«Весенний ноктюрн»С 1953 года Ф. Захаров постоянно проживал в Ялте (где и умер 29 сентября 1994 года), изображая в своих произведениях её улицы, сады, цветы, виноградники, горы, памятники архитектуры и, конечно, разнообразные проявления морской стихии. Другим любимым местом, чаще всего для создания уже осенне-зимних пейзажей, была творческая дача в Седневе вблизи Чернигова.

Мне посчастливилось слышать краткое выступление мастера на открытии его выставки в зале крымского искусства в Симферопольском художественном музее в 90-х годах прошлого века. Навсегда запомнила сказанные им тогда слова: «Мои картины — это мои дети». Возможно, звучит тривиально и мысль далеко не нова, но для меня с тех пор его образ и его творения взаимосвязаны.

«Розы»Фёдор Захаров был признан при жизни, отмечен высокими званиями и наградами, но при этом выглядел и держался весьма скромно, чуть сутулясь при своём высоком росте, говоря просто и сдержанно-проникновенно. Он был художником и личностью большого масштаба, впитавшего лучшие достижения мирового, европейского и русского искусства. Отсюда — бесконечная свобода его ликующе праздничной, одухотворённой живописи, не скованной робостью или надуманными канонами времени.

Жизнь Ф. Захарова — пример глубины и силы творческой отдачи профессии, он был и остаётся непререкаемым авторитетом для крымских художников. По выражению искусствоведа Рудольфа Подуфалого: «Он был как бы олицетворением самой живописи, её высшей инстанции, и не только в крымском искусстве».

В год столетнего юбилея замечательного художника-колориста уже состоялись выставки его памяти в Ялте, в Москве — в Третьяковской галерее, в сентябре пройдут в Симферопольском художественном музее, затем — в Воронцовском дворце-музее в Алупке.

На этой уникальной экспозиции можно увидеть произведения Ф. Захарова из коллекций его семьи, семьи народного художника Украины Петра Столяренко, любезно предоставленные наследниками, а также галереей «Арт-Юг» г. Ялты. 67 пейзажей и натюрмортов написаны в разные годы, но неизменно наполнены исключительной самобытностью и цельностью художественного видения и дарования мастера, умевшего передать в картинах самую суть живописной красоты природного мотива: «Белые розы» (1994 г.), «Мартовский вечер» (1990 г.), «Ночной натюрморт», «В порту», «Зима в Седневе» (1999 г.), «В Гурзуфе» (1955 г.), «Морской берег», «Осень», «Туман» (1970 г.), «Солнечный день в Гурзуфе», знаменитые захаровские розы и сирени — «Розы» (1981 г.), «Горящие розы» (1962 г.), «Сирень» (1981 г.).

«Пасмурное утро в Ялтинском порту»

Выставка мастера — безусловное явление в художественной и культурной жизни Крыма. Она продлится до 9 августа.

Людмила БОРОДИНА,искусствовед,член Союза художников России

Фото С. Ефремовой.

Нравится

IT news

- < Назад

- Вперёд >

Юные годы и начало творческого пути

Родился художник на Украине, в городе Одесса 18 апреля 1966 года. О детских и юношеских годах информации очень мало. Однако почти вся семья состояла из творческих и ярких личностей. Игорь Витальевич с раннего возраста заинтересовался искусством. Он изучал такие течения и направления, как импрессионизм и русскую академическую традиционность. Однако этого всего ему было мало. Поэтому юный художник постоянно совершенствовался, расширял кругозор, искал новые знания и техники. Сахаров познавал многие направления и стили в искусстве, в которые он каждый раз добавлял что-то свое, уникальное и неповторимое, создавая свой художественный почерк.

Когда настало время выбирать профессию, Игорь Витальевич не смог сразу определиться. Он боялся, что не создан для творчества, боялся зря потратить время и ничего в этом не добиться. Из-за своих страхов Сахаров поступил в политехнический институт на факультет архитектуры, обучение в котором ему очень быстро наскучило. Спустя всего около года он ушел из института, не начав и второй курс. Затем художник пошел учиться в Крымское художественное училище, а после в Суриковский институт в Москве.

Молодой человек не смог противиться судьбе, она в итоге привела его к началу полноценной творческой жизни. Сначала Игорь Сахаров изготавливал различные сувенирные фигурки из костей, рогов животных, дерева. Но в полной мере это не затрагивало его душу. Он стал заниматься и тренироваться в разных направлениях искусства. Из каждого стиля он брал по кусочку, благодаря чему и создал свой неповторимый и законченный стиль, приобрел почерк.

ЗАХАРОВ Федор Иванович

Zakharov (Zakharoff) F.

18/30 апреля 1882 (Астрахань) – 28 августа 1968 (Нью-Йорк). Живописец, график.

Сын фабричного рабочего, вырос в Москве. В 1910–1916 учился в МУЖВЗ; курс не закончил и покинул училище со званием учителя рисования. В 1915 несколько его гравюр приобрел Румянцевский музей. Участвовал в выставках МТХ (ежегодно в 1912–1916, 1918, 1922; член МТХ с 1916), «Мир искусства» (М., 1913, и Пг., 1922), СРХ (1916, 1917, 1922 и 1923; член СРХ с 1918) и в 4-й выставке АХРР «Красная Армия» (М., 1923). В 1918–1920 преподавал в московских ГСХМ. Исполнил иллюстрации пером к «Графу Нулину» А. С. Пушкина (Берлин, 1922) и несколько книжных знаков, которые экспонировались на выставках экслибриса в Ленинграде (1926, 1928).

В 1923 выехал в Нью-Йорк в составе оргкомитета Выставки русского искусства в Америке. Исполнил афишу выставки (два варианта) и удачно продал на ней ряд работ, включая живописные портреты В. М. Васнецова и П. Д. Эттингера. По окончании выставки остался в США.

Писал небольшие по формату портреты в интерьере или на фоне пейзажа. В композиционных решениях опирался на образцы северного Ренессанса. Его меценатом стал коллекционер Чарльз Крейн, который способствовал получению художественных заказов в светских кругах Америки. Исполнил несколько портретов Ч. Крейна и членов его семьи. Выпустил альбом зарисовок, сделанных на вокзалах, в поездах и на пароходах.

Провел персональные выставки в Филадельфии (1924, магазин Дубасова; вместе с В. В. фон Мекком), Париже (1933, галерея Половцева) и Нью-Йорке (1934, Durand-Ruel). Участвовал в русском отделе международных выставок в Питтсбурге (1925), Нью-Йорке (1926), Филадельфии (1926), во многих групповых выставках в США. Получил премию В. Липпинкота за картину «В мечтах» на 123-й выставке Пенсильванской Академии изящных искусств в Филадельфии (1928), 1-й приз публики за картину «Балерина» на бьеннале в галерее Corcoran в Вашингтоне (1937), премию за картину «Свет и тени» Национального клуба искусств (1941) и 1-й приз за картину «Газета» Лиги американских художников-профессионалов (1961).

Работы воспроизводились в журнале «The Studio» (портреты дирижера Н. С. Голованова, поэта К. А. Липскерова, миниатюрные женские портреты и рисунки) и в американской прессе. В 1965 в Музее Роли в Северной Каролине состоялась ретроспективная выставка. В конце жизни из-за тяжелой болезни был прикован к постели, частично ослеп. Представлен в коллекции Белого дома в Вашингтоне.

| Библиография: |

* РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Ед. хр. 2265. * ХРЗ; AI 2/1358, 3/1483; ХРЗ. Сидоров А. А. Русская графика за годы революции. 1917–1922. М., 1923. С. 63, 74. Большая Советская Энциклопедия. 1-е изд. М., 1926–1947. Т. 26. С. 402–403. Федор Иванович Захаров. Известный художник // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1968. 1 сент. Гальцов П. Памяти Ф. И. Захарова // Русская мысль (Париж). 1968. 26 сент. (№ 2705). Гальцов П. Памяти Ф. И. Захарова // Новое русское слово. 1968. 28 сент. Игорь Грабарь: Письма. 1917–1941 / Ред.-сост. Л. В. Андреева, Т. П. Каждан. М., 1977. (Указ.). Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников / Сост., вступ. ст. и примеч. Ю. Н. Подкопаевой и А. Н. Свешниковой. М.: Искусство, 1979. (Указ.). Путерброт Э. М. Живопись начала ХХ века в музеях Дагестана // Музей 1. Художественные собрания СССР. М., 1980. С. 156 (ил.), 159. Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М., 1983. (Указ.). П. Д. Эттингер. Статьи. Из переписки. Воспоминания современников / Сост. А. А. Демская, Н. Ю. Семенова. М., 1989. С. 329 (указ.). The Studio. 1915. Vol. 63. P.14; 1915. Vol. 65. P. 140; 1921. Vol. 82. P. 183; 1926. Vol. 91. P. 142. Ettinger P. Fedor Zakharoff as a Portrait Painter // The Studio. 1924. Vol. 83. P. 22–27. |

| Библиотекасайта: |

Федор Иванович Захаров. Известный художник // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1968. 1 сент. Гальцов П. Памяти Ф. И. Захарова // Новое русское слово. 1968. 28 сент. |

| Произведения: |

Аrcadja. Artnet. |

| Приложения: |

Фотоальбом сайта / Захаров Ф. И. |

| Связи: |

МЕКК Владимир Владимирович фон ВЫСТАВКА РУССКОГО ИСКУССТВА. Нью-Йорк, Grand Central Palace. 8 марта – 20 апреля 1924 г. 24-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ. Питтсбург, Институт Карнеги. 15 октября – 6 декабря 1925 г. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КАРНЕГИ. Нью-Йорк, Grand Central Art Galleries. 6 марта – 20 апреля 1926 г. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ США. Живопись, скульптура и графика. Филадельфия. 1 июня – 1 декабря 1926 г. |

| География: |

США Нью-Йорк |

| Составители: |

О. Л. Лейкинд К. В. Махров Д. Я. Северюхин |

| Дата ввода: |

05.01.2013 |

Что необходимо учитывать при поисках по фамилии из архива

Если искомый вами человек не занимал каких-либо высоких должностей и не прославился какими-либо делами, то не стоит думать, что данных о нём вы не найдёте. Практически о каждом человеке имеются сведения в государственных архивах. В последние попадают различные документы о рядовых событиях нашей жизни – записи о рождении и смерти, получении образования, информация о покупке и продаже недвижимости, справки нотариусов и многое другое. По всему этому вороху документов можно не только получить базовые данные об искомом человеке, но и иногда составить довольное обстоятельное описание его жизненного пути.

Запаситесь вашим свидетельством о рождении. Если вы будете обращаться в ЗАГС, вам будет необходимо подтвердить своё родство с искомыми вами родственниками. В этом и поможет упомянутый документ. Архивные документы умерших выдаются ЗАГСами бесплатно только их родственникам.

Ищите различные варианты фамилии нужного человека с опечатками и ошибками. Как известно, далеко не всегда документы пишут грамотные люди. А особенно, когда дело касалось боевых документов по отдельным частям и подразделениям. Потому пробуйте различные варианты искомой фамилии, пишите, как она слышится (например, вместо «Петров» попробуйте «Питров»). И, возможно, вам улыбнётся удача.

В данном документе вместо «Божков» написали «Бажков»

Также рекомендуем регистрироваться на интернет-порталах баз данных. Зарегистрированные пользователи получают больше возможностей для осуществления поисков.

Творчество

Первые серьезные шаги в художественном искусстве Василий Суриков начал делать еще в студенческие годы. В 1870 г. он написал картину «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге», которую купил его покровитель Кузнецов.

Спустя 3 года Суриков приехал к Кузнецову в Хакасию на золотые прииски. Здесь он написал работу «Милосердный самаритянин», за которую удостоился Малой золотой медали. Осенью 1875 г. он окончил Академию художеств, став – классным художником 1-й степени.

В последующие годы биографии Василий занимался созданием фресок, а в 1877 г. обосновался в Москве. Примечательно, что он никогда не брал заказов на портреты, при том что часто писал их. К примеру, хорошо известны его графические портреты музыканта Федора Пелецкого.

Одновременно с этим, Суриков увлекался музыкой. Интересен факт, что он обучался игре на гитаре именно у Пелецкого. В скором времени, живописец начинает создавать свои первые шедевры. Он стал автором знаменитого полотна «Утро стрелецкой казни», над которым трудился 3 года.

В 1883 г. Павел Третьяков купил у Василия Ивановича Картину «Меньшиков в Березове». На вырученные деньги художник отправился за рубеж, побывав в Лувре и прочих галереях. К тому моменту биографии он уже состоял в Товариществе передвижных художественных выставок.

Тогда же Суриков создавал одну из самых знаковых своих картин «Боярыня Морозова». На данном полотне (размером 304×587 см) изображалась сцена из истории церковного раскола в 17 веке. Эта работа была завершена в 1887 г. и куплена тогда же за 25 000 рублей для Третьяковской галереи.

После этого Василий Суриков увлекся портретным искусством, создав портреты матери и других родственников. Одновременно с этим, он занимался написанием полотна «Взятие снежного городка», которое было окончено в 1891 г. За эту работу его наградили именной бронзовой медалью.

Во время пребывания Сибири мастер исследовал жизнь и культуру местных народов. Это вдохновило его на создание крупного полотна «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», размером 285×599 см. Далее он стал автором знаменитого шедевра – «Переход Суворова через Альпы».

Работа над картиной была окончена в 1899 г. к 100-летнему юбилею итальянского похода Суворова. Впоследствии, полотно было куплено императором Николаем II. Следующими знаковыми картинами кисти Сурикова стали «Степан Разин» и «Посещение царевной женского монастыря».

В 1907 г. Василий Суриков оказался в составе Союза русских художников, но одновременно с этим покинул Товарищество передвижников. Последней его работой стала картина «Благовещение».

Искусствоведы постоянно подвергали творчество Сурикова жесткой критике. Они обвиняли его в «скученности» композиции – размазанных лицах на полотнах. И все же, много других коллег, наоборот, считали «скученность» достоинством живописца.

Творчество[править | править код]

В 1974 г. в Башкнигоиздате на башкирском языке вышел в свет её первый стихотворный сборник под названием «Мгновения жизни» («Ғүмер миҙгелдәре»), сразу заявивший о Ф. Г. Чанышевой как о зрелом лирическом поэте

Вскоре вышла ещё одна книга стихов «До сих пор ещё в памяти», которая также привлекла внимание читателей и критиков. Затем последовали стихотворные и прозаические сборники «Здравствуй, светлый день!», «Лёд и пламя», «Встреча с любовью», «Печальные тропинки», «Осенние цветы», «Сад моей жизни» и другие книги

В 1980 г. Фания Чанышева вступила в Союз писателей.

В 2005 году в Таткнигоиздате вышел сборник Фании Чанышевой под названием «Годы, овеянные песнями», куда вошли её стихи и воспоминания.

В 2014 г. вышла ещё одна книга стихов и мемуаров «Памяти светлые мгновения», в которой собраны воспоминания о Сайфи Кудаше, Мустае Кариме, Рашите Нигмати, Назаре Наджми и других писателях и поэтах Башкортостана.

Произведения Ф. Г. Чанышевой переведены на русский язык.

На её стихи написаны песни Т. М. Шариповым и другими композиторами.

Деятельность и наследие

В большинстве случаев человек выбирает себе профессию, но бывает и по-другому, когда выбор делает профессия. Про Игоря Сахарова можно сказать именно так, профессия выбрала его, а писание картин стало призванием всей жизни. Он не просто художник, он одаренный и удивительный человек. Все произведения наполнены неповторимым стилем. Фактурные слои, густая краска, тонкие линии, сочные цвета, насыщенные тона — все это создает эффект живой атмосферы полотна.

Игорь Сахаров

Его творчество привлекает не только тем, что на него можно просто смотреть, оно дает плоды для размышлений, полетов фантазий, в него погружаешься с головой, проживаешь момент. Обычно художника определяют, загоняя его в рамки определенного жанра, направления, стиля.

А кто же тогда Игорь Сахаров? Море в стиле Айвазовского, живые и яркие портреты, насыщенные цвета, картины полны света, жизни и тепла, которое так и струится, желая выбраться наружу. На все это может быть способен только уникальный и чуткий художник, человек, способный видеть ясно, любить и наслаждаться окружающим миром, восхищаться и познавать не только мир природы, но и людей.

Наследие Игоря Сахарова достаточно велико, его желание и активность не останутся забытыми. Множество проектов, сайтов, потрясающих работ, роспись трех православных храмов – это часть не только настоящего, но и будущего. Художник живет в тех, кого он обучил, кому помог. Его техники, мастерство тоже останутся в работах других людей. Множество видеоуроков, вебинаров, творческих семинаров — это часть самого Сахарова, часть его души и стремления дарить красоту всему миру.