Дочь об отце

Так пишет о своем отце Екатерина Двигубская — режиссер, актриса и писательница. Отцу было всего семьдесят лет. До конца никто не знает, почему он так поступил. А за десять лет до этого Екатерина написала рассказ, где описала все, что произойдет с Николаем Двигубским в течение последних десяти лет, вплоть до смерти.

В последние годы Двигубский Николай Львович — художник-постановщик — писал такие полотна, от которых хотелось плакать. Художник страдал от рака, но известно, что вылечился от него. Изображал мать и дитя, покаяние человека, крик больного человека и так далее, причем полотна были огромные, не для продажи. Видимо, художник сам себя загнал в невыносимые страдания, которые пожирали его изнутри, и не выдержал подобной жизни. Есть мнение, что художник не хотел стареть, быть немощным, обузой для кого-то. Решив, что на этом свете он сделал все что смог, Николай Двигубский свел счеты с жизнью.

Живопись

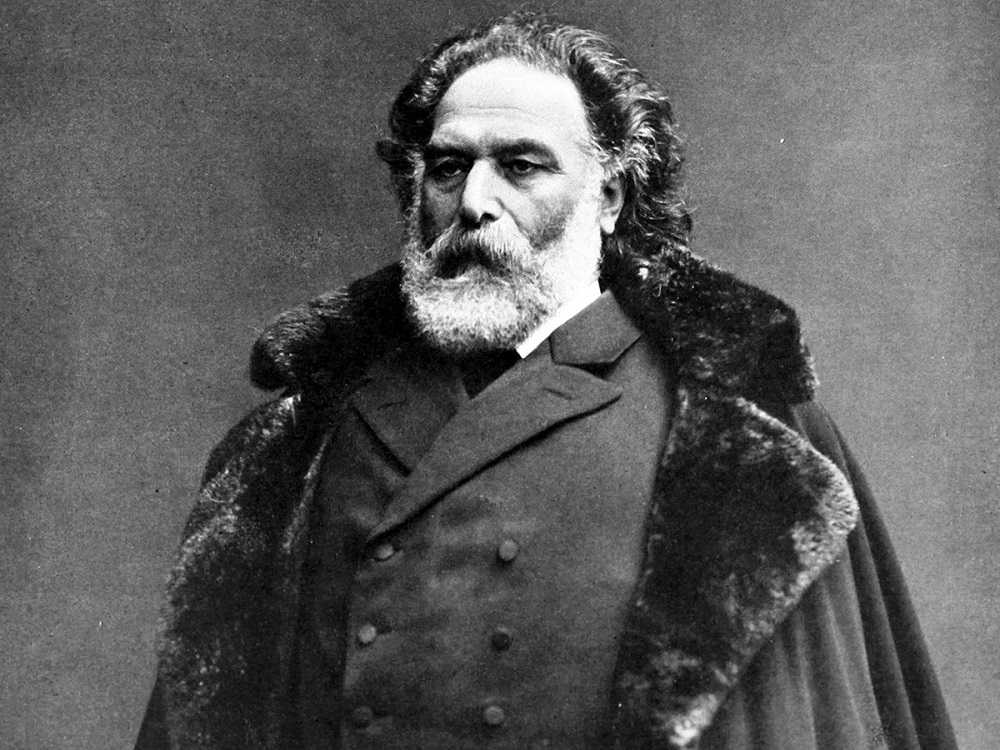

Русскому мастеру удалось побывать в разных уголках Европы. Продолжительное время он жил в Италии. Ге создал полотна «Смерть Виргинии», «Разрушение Иерусалимского храма». Замечая подражание манере Брюллова в своих набросках, автор решил повременить с историческими работами и вернулся к натуре, работая в жанре пейзажей.

К 1861-му Николай Николаевич занялся «Тайной вечерей», и в 1863-м она оказалась на вернисаже академии художеств, сильно впечатлив посетителей выставки. Копирование полотна запретили цензурой. Холст приобрел сам император. Ге оказался на пике успеха, получил статус профессора и членство в Императорской академии художеств.

Вернувшись в 1864 году во Флоренцию, мастер уделял большое внимание библейским сюжетам. В 1867-м он завершил «Вестников Воскресения». Равно как и последующий холст «Христос в Гефсиманском саду» полотно не снискало симпатии публики

Равно как и последующий холст «Христос в Гефсиманском саду» полотно не снискало симпатии публики.

Относясь к числу художников-передвижников, для одной из выставок Ге подготовил картину «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Она была восторженно встречена экспертами и заняла достойное место в собрании Павла Третьякова.

С 1869 года живописец творил в Петербурге, где создал работу «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском», посвященную Александру Пушкину. Чувствуя, что вдохновение покидает его, мастер уехал из страны.

Нужда и нестабильное финансовое положение заставили писать портреты на заказ. Николай Николаевич переживал творческий кризис и осмысливал вопросы морали и религии в своих произведениях. В 1880-м появилась картина «Милосердие», ставшая подтверждением метаний мастера. Образ Иисуса Христа на холсте был выполнен вопреки традиционным канонам, поэтому полотно подверглось шквалу критики, а впоследствии Ге уничтожил его.

Создав ряд произведений религиозного характера, Николай Николаевич не оставлял работу над портретами, а также создал рисунки к произведению друга Льва Толстого «Чем люди живы». К этому периоду относится и скульптурный портрет Л. Н. Толстого авторства Ге.

Холст «Что есть истина?» не пришелся по духу соотечественникам, считавшим полотно богохульственным. В Европе картину увидели благодаря стараниям поклонника живописца, вывезшего ее за рубеж, но работа осталась недооцененной. Та же судьба преследовала «Суд Синедриона» и «Распятие». Несмотря на недопонимание со стороны публики, автор был доволен произведениями. В 1893 году Ге написал автопортрет, считающийся одним из лучших его творений.

Биография[ | код]

Николя-Франсуа Жилле родился 2 марта 1709 года в городе Меце.

Жиле был учеником лотарингского скульптора Ламбера-Сижисбера Адама (1700-1759). В 1746-1752 гг. Жилле работал в Италии, в Риме, затем во Франции. Пользуясь известностью во Франции и будучи членом Парижской академии изящных искусств, прибыл, по приглашению И. И. Шувалова, в ноябре 1757 года в Санкт-Петербург и поступил на службу по контракту, во вновь учреждённую Императорскую Академию художеств профессором скульптуры, сроком на три года, но исполнял эту должность в течение двадцати лет. В Академии в 1764 — 1766 гг. Жилле возглавлял класс «орнаментной скульпторы», выполнял декоративные рельефы, вазы, малую пластику для фарфора. Учил рисованию с гипсовых слепков и лепке из глины. В 1760 г. основал класс рисования с натуры.

Декоративные вазы работы Жилле восходят к античности, но его индивидуальный стиль колебался между рококо и неоклассицизмом. Небольшие терракотовые статуэтки нимф работы Жилле близки произведениям Франсуа Буше и Эдма Бушардона, а также предвещают слегка сентиментальные произведения французского скульптора Клода-Франсуа Мишеля, прозванного Клодионом. Творчество Жилле в России, продолженное работами его учеников, послужило звеном, связующим эстетику елизаветинского рококо и последующего периода екатерининского классицизма .

Жилле — выдающийся учитель целого поколения русских скульпторов. За двадцать лет преподавания в Академии он возвёл обучение скульптуре на высокий профессиональный уровень. Среди его учеников – все крупные мастера скульптуры русского классицизма: Ф. И. Шубин, Ф. Г. Гордеев, М. И. Козловский, И. П. Мартос, Феодосий Ф. Щедрин, А. А. Иванов, И. П. Прокофьев и практически все остальные русские ваятели, обучавшиеся в академии с по . В Н.-Ф. Жилле был произведён в адъюнкт-ректоры академии . В 1777 г. вернулся в Париж.

В 1778 году, по собственному желанию, был уволен со службы в этом учреждении, с пенсией по 400 руб. в год, и уехал на родину (в Мец). Из произведений Жилле, выполненных во Франции, известны мраморные статуи: «Парис, подающий золотое яблоко Венере» (1757 году; находится в Лувре, в Париже) и «Геркулес, подносящий Еврисфею эриманфского вепря», каменные группы: «Зефир и Флора» и «Вертумн и Помона» и некоторые другие. Из его работ в России уцелел только портретный бюст И. И. Шувалова.

Николя-Франсуа Жилле умер 7 февраля 1791 года в Пойзи.

Он просто устал от суеты

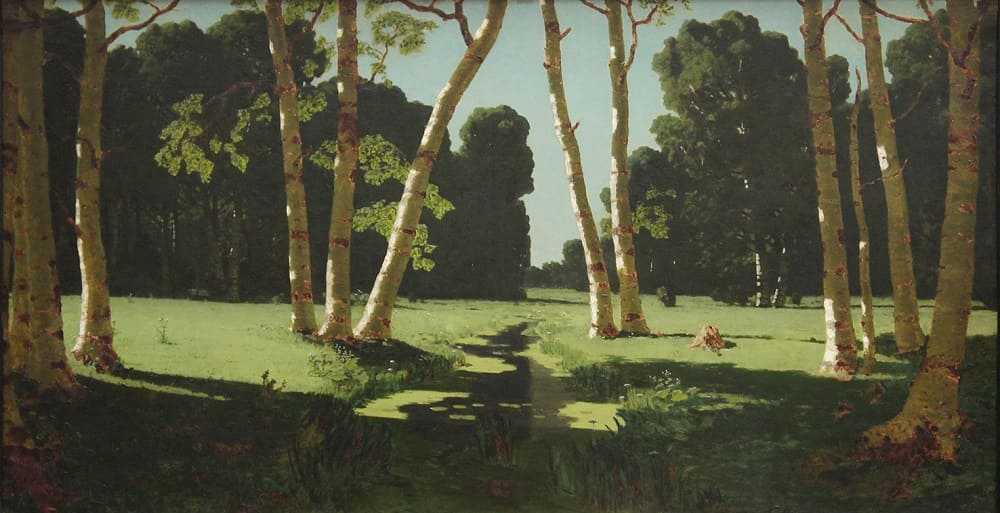

Устроив ещё пару выставок своих картин в 1881 и 1882 годах, Куинджи на двадцать лет ушел от всеобщего лицезрения и уединился для спокойной работы в своей мастерской. В 81-м году художник выставлял «Берёзовую рощу», также в моноформате, как и «Ночь на Днепре». Про «Берёзовую рощу» Иван Шишкин сказал однажды:

Об этой картине восхищенно отзывался непревзойденный мастер пейзажа И.И.ШишкинА.И.Куинджи «Берёзовая роща», 1879 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Об этой картине восхищенно отзывался непревзойденный мастер пейзажа И.И.ШишкинА.И.Куинджи «Берёзовая роща», 1879 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

В адрес Архипа Ивановича, вместе с большим количеством похвалы, поступало и множество критических оценок его творчества. Некоторые коллеги и критики считали, что его великолепная техника – это как пыль в глаза, напускное и пишет он свои картины не ради глубины искусства, а чтобы шокировать публику, нравиться, быть особенным.

Куинджи тяготился негативными отзывами о своих творениях, он устал от суеты выставок и внимания к своей персоне, поэтому просто закрылся от общества и продолжил творить в уединении, в мастерскую он больше никого не пускал.

В Академии художеств, которую так и не окончил мастер ночного пейзажа, он вел теперь свой класс пейзажной живописи. Куинджи к тому времени стал достаточно обеспеченным человеком, теперь он мог помогать другим и с радостью это делал. Архип Иванович материально поддерживал студентов, которые испытывали нужду. При этом сам художник живет просто и скромно, всё хозяйство ведет жена, прислуги в семье никогда не было.

А.И.Куинджи «Горы», между 1890 и 1895 годамиМестонахождение: Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, Россия

А.И.Куинджи «Горы», между 1890 и 1895 годамиМестонахождение: Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, Россия

Живописец кормил птиц на крыше своего дома каждый день, когда птице нужна была помощь, Куинджи сам лечил её, за это художника даже прозвали «птичий доктор». Не бросает в беде он и своих учеников, его лишают звания профессора за поддержку студенческой забастовки.

Архип Иванович продолжает заниматься с юными художниками и даже возит их на свою дачу в Крыму, именно там появилась картина «Радуга».В конце 19-го века Куинджи напишет ряд картин, изображающих горные пейзажи. Этому поспособствовала поездка на Кавказ с приятелем-художником Ярошенко.

Среди гор они увидели Брокенского призрака – редкое и удивительное природное явление. Говорят, что эти горные картины Куинджи вдохновили Николая Константиновича Рериха на создание его гималайской серии. Кисти трех замечательных живописцев – современников Куинджи, принадлежат его портреты. Васнецов Виктор Михайлович, Крамской Иван Николаевич и Репин Илья Ефимович запечатлели Архипа Ивановича для будущих поколений.

В 1910 году художник заболел воспалением легких, к сожалению, из-за больного сердца живописец не пережил болезни и скончался 11 июля.

Архип Куинджи стал признанным мастером ночного пейзажа

Архип Куинджи стал признанным мастером ночного пейзажа

Биография

Сын сельского учителя. Детство и юность провёл в Перми. По получении в Перми среднего образования едет в Санкт-Петербург, где заканчивает общеобразовательное отделение Психоневрологического института. Одновременно занимался живописью и рисунком в частной студии. С осени 1910 года Н. Гущин учится в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Занимался у В. А. Серова, С. В. Малютина, К. А. Коровина. Участвовал в выставках МУЖВЗ с 1911 года, в 44-ой выставке Товарищества Передвижных художественных выставок (ТПХВ), Пг. — М., 1915, Второй Весенней выставке молодых художников (М., начало 1917-го года).

В 1917—1918 годах преподавал живопись в Академии изящных искусств в Перми, по его проекту был сооружен памятник Борцам революции, взорванный колчаковцами в 1919-м году.

В 1919 через Сибирь уезжает в Китай. В Китае — ряд персональных выставок в Харбине, Пекине, Тяньцзине и Шанхае.

В 1922-м переезжает в Париж.

С 1934 года живёт в Монако.

Во Франции участвовал во многих групповых выставках в Париже, выставлялся в Лондонской королевской академии, в ряде городов Германии. Не потеряв советского гражданства, участвовал в Международной выставке декоративных искусств в Париже 1925 года (советский павильон), где был отмечен Золотой медалью. Провел персональные выставки в Париже (галерея Кармин, 1927) и Ницце (1926-й, 1943-й годы). Ряд выставок в Монте-Карло.

До возвращения в Россию неизменно имеет успех в художественных кругах и обществе. Состоял в экспертном совете Лувра, участвовал во многих общественных акциях. Его работы приобретают городские музеи Парижа, Гренобля, Монте-Карло, Ниццы.

В период Второй мировой войны — участник Французского движения Сопротивления, награждён медалью.

В 1947 году возвращается в СССР. Из-за официального запрета на место жительство в Москве и Ленинграде, выбирает для жизни город на Волге — Саратов. Работает реставратором в СГХМ им. Радищева. Несмотря на официальный запрет на преподавательскую деятельность — был объявлен «идейно чуждым», стал духовным лидером и сформировал вокруг себя группу молодых художников, которых впоследствии условно стали называть «художниками круга Гущина»: М. Аржанов, В. Чудин, В. Солянов, В. Лопатин, Л. Перерезова, Ю. Машков.

Большая часть его картин «советского» периода попала после смерти художника в собрание СГХМ им. Радищева, портрет Махатмы Ганди (х., м.; 1958 г.) был передан Министерством Иностранных дел СССР в дар Джавахарлалу Неру в 1961 году. Картина «С тобой, Лумумба!» приобретена Университетом Дружбы народов в Москве. Персональные выставки стали возможны только с периода перестройки, первая прошла в СГХМ в 1987 году.

В 1910-х годах был близок к кругу футуристов (дружба с Маяковским, Бурлюками, В. Каменским и др.), однако в живописи сформировал свою собственную стилистику, сочетающую изысканность модерна и символизма с энергией экспрессионизма и яркостью фовизма. К стилистическим особенностям пластического языка Гущина можно отнести и редкое для двадцатого века соединение классического ясного и чёткого рисунка с большой свободой цветотональных решений. Фактура живописи (особенно произведений последнего, российского периода) богатая, пастозный мазок может соседствовать с гладким, пейзажи по фактуре обычно более однородны, чем портреты и композиции. Цвет в работах последнего периода форсированный, интенсивный, при этом каждый миллиметр полотна содержит огромное количество оттенков. В Европе был славен как блестящий портретист, в прессе акцентировалась самобытность художника, живописца называли гениальным.

Примечания

«Уральская жизнь» Екатеринбург. 1919 № 30 9 февраля С.3 «Лекции футуристов»;

«Наш Урал» Екатеринбург. 1919 № 32 12 февраля с. 3 “Вечер футуристов»;

«Сибирская жизнь» Томск. 1919 № 51 14 марта С. 3 «Лекции и выставка футуристов»;

«Сибирская жизнь» Томск. 1919 № 55 19 марта с.3 «Вечер футуристов в университете»;

«Сибирская жизнь» Томск. 1919 № 60 25 марта «Лекция поэзо-вечер»;

«Сегодня» Томск. 1919 № 19 27 марта с.2 Статья: Менестрель «Беременные мужчины»;

«Уральская жизнь» Екатеринбург. 1919 № 29 8 февраля с. 2 «Выставка Гущина»;

«Уральская жизнь» Екатеринбург. 1919 №. 31 11 февраля с. 2 «Бал-маскарад футуристов»