биография

Молодой Сергей Григорьев был в 1923 году учеником Запорожского художественного училища , в 1926-1927 годах Московского Вхутема , с 1928 по 1932 год Киевского художественного института, где он был учеником Федора Кричевского и который окончил в поселке в Харькове . Он был первым автором пропагандистских плакатов (« Мы дадим хлеба нашей стране» ) и иллюстратором книг для изданий «Мистецво», затем в 1933 году преподавал в Харьковской академии дизайна и искусств, в то время как его живопись тогда состоит из пейзажей, нанесенных кистью на мотив и обнаженные. Когда в 1934 году Киев стал столицей Украины, Сергей Григорьев занял должность доцента Академии художеств.

Мобилизованный в Красной Армии с 1939 по 1947 год (член КПСС вступил в войну в 1941 году), Григорьев вернулся в Киевскую Академию художеств профессором и заведующим кафедрой рисунка. В 1947 году, затем ректором. Академии с 1951 по 1955 год, где руководил мастерской жанровой живописи. С 1952 по 1957 год возглавлял секцию живописи художников Советского Союза.

Мертвый 9 апреля 1988 г.Сергей Григорьев покоится на Байковом кладбище в Киеве.

Песни и стихи Великой Отечественной войны

И Великую Отечественную войну Сурков начал с создания песни — «Песни смелых» с ее заклинательным рефреном «Смелого пуля боится. / Смелого штык не берет». Но это было создано уже и по социальному заказу, и по зову сердца. Под стихотворением стоит красноречивая дата — 22 июня 1941. Не случайно самым любимым в народе (и, может быть, единственным) произведением Суркова тоже стала песня — «Землянка» («Бьется в тесной печурке огонь…»), созданная на передовой (под Москвой) как письмо к жене и не предназначавшаяся для печати: во время Великой Отечественной войны интимное и общенародное слились. Одновременно с песнями Сурков пишет и агитационно-фельетонные стихи, создавая похожие на Василия Теркина (но только внешне, не выходящие за рамки газетного жанра) образы Васи Гранаткина (совместно с А. Прокофьевым и А. Безыменским), Гриши Танкина (совместно с Ц. Солодарем). Жанр других произведений Суркова этих лет (сборники «Фронтовая тетрадь: Июль–август 1941», «Декабрь под Москвой: Июнь–декабрь 1941», 1942, «Дороги ведут на Запад: Январь–май 1942», «Я пою победу: 1943–1945», 1946 и многие другие; Сурков опубликовал тогда 17 стихотворных книг) не случайно определяют как лирическая хроника: с одной стороны, видно стремление автора к хронологической точности (знаменательны даты в названиях книг), с другой — к лирической проникновенности. Среди таких стихов выделяются «Лес притаился, безмолвен и строг…», «Человек склонился над водой…», где поэт воплощается в своего героя и передает движения его души. Или стих. «Бессмертие», повествующее об угасании смертельно раненного солдата (его поэт сравнивает с гаснущей свечой) и завершающееся обращением к умирающему: «И весь в свеченье небосвод высокий. / И степь под снегом празднично светла. / Ты слышишь? В травах оживают соки / От каждой капли твоего тепла». Стихотворение наполняется даже философским смыслом.

Песня «В землянке». Слушать онлайн. Видео

https://vk.com/video_ext.php

«В землянке» («Бьется в тесной печурке огонь»). Песня Константина Листова на стихи Алексея Суркова. Исполняет Владимир Трошин. Запись с «Голубого огонька». 1970 г.

Талантлив более других

В академии преподаватели замечают, что молодой человек самобытен, имеет свой особый почерк в живописи. Он рисовал больше и лучше своих сокурсников, преподаватели отмечали его и ставили в пример. Ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея Сергей Кривонденченков говорит о Шишкине:

Перед тем как поехать в Петербург, Иван пообещал родителям, что, если по окончании академии художеств медаль не получит, то вернется домой и продолжит дело отца. Стремление молодого художника было сильно, а талант открылся очень рано, и большая золотая медаль досталась Шишкину.

И.И. Шишкин «Полдень. В окрестностях Москвы»,1869 годМестонахождение: Третьяковская Галерея, Москва, Россия

В ту пору Ивану уже исполнилось 28-мь лет. Для медалистов открывалась возможность стажировки заграницей. Иван отправляется сначала в Германию, а потом в Швейцарию. В Германии он получил много знаний, но стремился на родину – писать русскую природу. Сам он говорил:

Светлана Степанова – доктор искусствоведения про шишкинскую стажировку отзывается так:

Европейская практика длилась в течение трех лет. Несмотря на то, что немецкие пейзажи Шишкин не очень-то и жаловал, германские выставки охотно покупали его картины. Картина «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» принесла художнику звание академика художеств, которое он получил, вернувшись в Россию. Изучив в Швейцарии анималистику – технику изображения животных, Шишкин с нетерпением возвращается на родину.

И.И.Шишкин «Лесная глушь», 1872 годМестонахождение: Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

Работа в Москве и арест

После революционных событий новое государство стало остро нуждаться в молодых, энергичных и образованных людях, поэтому в 1922 году Александра Григорьева вызывают в Москву для создания основ нового искусства новой страны. Марийский художник соглашается и прибывает в столицу, где практически сразу при поддержке председателя товарищества Передвижников создает ассоциацию художников революционной России — АХРР. Именно эта ассоциация в дальнейшем и повлияла на все искусство всех лет существования СССР. Кроме того, он являлся статистиком Всероссийского земского союза, был членом партии эссеров, членом РКП(б).

Период 20-30-х годов оказывается совсем не простым не только для жизни социальной, но и культурной, однако Александр Григорьев работает на износ, организовывая художественные выставки и руководя советом объединения художников и при этом находя средства на развитие российского искусства.

В 30-е годы наступает жесткий период репрессий, и талантливый художник и искусствовед попадает под пристальное внимание властей. В 1934 году он проводит выставку своих собственных работ, в 1938 году его арестовывают. Долгие 8 лет Григорьев проводит в лагере под Карагандой, и в 1946 году его освобождают, однако официально все еще считают «врагом народа»

Так, после войны вплоть до 1954 года он проживает в полуразрушенном войной доме в Тарусе (Калужская область) и зарабатывает на жизнь написанием вывесок

Долгие 8 лет Григорьев проводит в лагере под Карагандой, и в 1946 году его освобождают, однако официально все еще считают «врагом народа». Так, после войны вплоть до 1954 года он проживает в полуразрушенном войной доме в Тарусе (Калужская область) и зарабатывает на жизнь написанием вывесок.

В 1954 году художника Александра Григорьева реабилитируют. Ему присваивается звание заслуженного деятеля искусств МАССР и назначается общесоюзная пенсия.

Александр Григорьев умер в 1961 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Подтекст сюжета картины

Почему именно футбол изобразил на своём полотне художник? Как известно, в Советском Союзе популяризовался коллективизм. Футбол — где каждый из участников является частью одной системы и без неё полноценно функционировать не может. Так же и советский человек не был способен жить вне коллектива. Можно сказать, что советскую эпоху как нельзя лучше передаёт картина «Вратарь». Григорьев, запечатлев на полотне командную игру, передал атмосферу, которая царила в обществе в те времена.

В статье поговорим о картине «Вратарь» Григорьева. Это интересное произведение искусства, которое требует подробного и тщательного разбора. Мы попытаемся максимально учесть детали, а вначале поговорим немного об авторе.

Отметим, что футбол — игра, которой интересуются практически все представители сильного пола. Игра привлекает как мальчишек, так и взрослых людей. Это неудивительно, ведь она полна азарта, адреналина и ярких эмоций. Для мужчины — невероятное наслаждение провести мяч через множество сложностей и препятствий для того, чтобы забить его в итоге в ворота. Художник, о котором мы будем говорить ниже, сумел еще в 1949 году создать уникальное произведение искусства, которое содержит в себе всю палитру эмоций. На данный момент картина находится в Третьяковской галерее, поэтому после прочтения статьи можно отправиться именно туда, чтобы воочию убедиться в красоте и совершенстве этой работы.

Топ вопросов за вчера в категории Русский язык

Русский язык 15.06.2023 20:57 20690 Пожарная-Часть Аромашевская

Здоровье-Лучшее богатство будет уместно в ситуации когда- ДАМ 10 БАЛЛОВ

Ответов: 2

Русский язык 07.07.2023 07:02 20799 Батраков Денис

Выполни одну зарисовку можешь выполнить работу краской цветными карандашами но начали сделай

Ответов: 2

Русский язык 12.07.2020 01:33 1315 Романова Софья

Ребят помогите найти проблему А вот о необходимости труда, о его красоте, чудодейственной силе и

Ответов: 1

Русский язык 15.12.2023 08:58 2295 Руденко Дима

определите средство связи В Крымских горах и на Кавказе когда-то во множестве водились орхидеи.

Ответов: 1

Русский язык 16.11.2023 07:23 1431 Якунин Андрюха

Учитель проводил выборочный диктант. Ребятам нужно было записать только безличные глаголы. Кто из

Ответов: 2

Русский язык 15.12.2023 06:23 2195 Плешаков Артем

8 страница 10 упражнение русский язык

Ответов: 1

Русский язык 04.06.2023 04:28 1083 Тежикова Настя

1.Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить выражение Глаза боятся, а

Ответов: 1

Русский язык 02.07.2023 11:22 3407 Гладченко Игорь

Объясните, как вы понимаете предложение «правильное планирование свободного времени даёт человеку

Ответов: 2

Русский язык 15.12.2023 04:59 1305 Kravcov Denis

Разделите предложения на две группы: с лексическими ошибками и синтаксическими ошибками. Запишите

Ответов: 1

Русский язык 15.12.2023 02:23 1061 Мартиросян Артур

Распределите слова на два столбика заимственные и исконно русские слова : город, верста, автомат,

Ответов: 1

Творчество

Артист балета

Ленинградский государственный академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова

Первый исполнитель партий:

- Минский — 1955, «Станционный смотритель» А. Петрова, выпускной спектакль Ленинградского хореографического училища (балетмейстер Ю.Воронцов, режиссёр-постановщик М. Михайлов).

- Солист в спектакле «Хореографические миниатюры» (1958, балетмейстер Леонид Якобсон):

- «Конькобежцы» на музыку Б. Кравченко (исполнители Л. Войшнис, И. Чернышёв, Г. Селюцкий).

- «Сильнее смерти» на музыку И. Шварца (исполнители И. Бельский, И. Чернышёв, А. Сапогов).

- «Вечный идол» (из триптиха на темы О. Родена) на музыку К. Дебюсси (исполнители А. Шелест, И. Чернышёв).

- Кавалер Бьянки — 1960, «Отелло» А. Мачавариани (балетмейстер В. Чабукиани).

- Петруха — 1964, «Двенадцать» Б. Тищенко (балетмейстер Л. Якобсон).

Другие партии:

- Данила — «Каменный цветок» С. Прокофьева (балетмейстер Ю.Григорович).

- Али-Батыр — «Шурале» Ф. Яруллина (балетмейстер Л. Якобсон).

- Арбенин — «Маскарад» Л. Лапутина (балетмейстер Б. Фенстер).

- Евгений — «Медный всадник» Р. Глиэра (балетмейстер Р. Захаров).

- Спартак, Гармодий — обе — «Спартак» А. Хачатуряна (балетмейстер Л. Якобсон).

- Тибальд — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (балетмейстер Л. Лавровский).

- Лени, Герт — обе — «Тропою грома» К. Караева (балетмейстер К. Сергеев).

- Ротбард — «Лебединое озеро» П. Чайковского (балетмейстеры М. Петипа, Л. Иванов, новая редакция К. Сергеева).

- Ганс — «Жизель» А. Адана (балетмейстеры Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа).

- Эспада — «Дон Кихот» Л. Минкуса (балетмейстер А. Горский).

- Гирей — «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева (балетмейстер Р. Захаров).

- Хан, Приближённый хана — обе — «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни (балетмейстер А. Сен-Леон, новая редакция А. Горского.

- Король, Жених — обе — «Спящая красавица» (балетмейстер М. Петипа, новая редакция К. Сергеева).

- Рене де Бриен — «Раймонда» А. Глазунова (балетмейстер М. Петипа, новая редакция К. Сергеева).

- Тарас Бульба — «Тарас Бульба» В. Соловьёва-Седого (балетмейстер Б. Фенстер).

- Раб — «Баядерка» Л. Минкуса (балетмейстер М. Петипа, новая редакция В. Пономарёва, В. Чабукиани).

- Вакх — «Вальпургиева ночь», опера «Фауст» Ш. Гуно (балетмейстер Л. Лавровский).

- Солист в хореографических миниатюрах (обе — балетмейстер Л. Якобсон):

- «Слепая» на музыку М. Понсе «Estrellita».

- «Охотник и птица» на музыку Э. Грига.

1959 — Концерт выпускников Ленинградского хореографического училища (2-я картина из балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, балетмейстеры М. Петипа, Л. Иванов, новая редакция К. Сергеева, Зигфрид — И. Чернышёв, Одетта — М. Алфимова).

Ленинградская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

1966 — Гала-концерт в честь Ф. Лопухова (дуэт Ледяной девы и Асака из балета «Ледяная дева» на музыку Э. Грига, балетмейстер Ф. Лопухов, восстановление П. Гусева, исполнители Алла Осипенко, И. Чернышёв).

Постановки

- — «Антоний и Клеопатра» Э. Л. Лазарева

- — «Ромео и Юлия» на музыку Г. Берлиоза

В Одесском академическом театре оперы и балета:

- 1969 год — «Щелкунчик» П. И. Чайковского

- 1970 год — дуэт «Ромео и Юлия» на музыку Г. Берлиоза

- 1970 год — «Дон Кихот» Л. Минкуса

- 1971 год — «Спящая красавица» П. И. Чайковского

- 1972 год — «Спартак» А. И. Хачатуряна

- 1972 год — «Тропою грома» К. Караева

- 1972 год — дуэт «Адажио» на музыку Т. Альбинони

- 1973 год — «Баядерка» Л. Минкуса

- 1974 год — «Свадьба Свечки» Ю. Знатокова

- 1974 год — Хореографическая фантазия на музыку «Вариаций на тему Й. Гайдна» Й. Брамса

В Куйбышевском (Самарском) театре:

1977 — «Ангара» А. Я. Эшпая

Наследие

В музее «Малая Третьяковка», который активно поддерживался не только самим Григорьевым, но и другими живописцами, сегодня можно увидеть подлинные картины знаменитого русского художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского, не менее известного художника Руфина Гавриловича Судковского (также мариниста) и многих других живописцев России. Работы же самого Александра Григорьева можно увидеть как в Малой Третьяковке, так и в музеях других городов России. Также они выставлены в галереях Англии, Франции, Италии и ряда других стран.

Сегодня в Республике Марий Эл присуждается муниципальная премия в области изобразительного искусства имени Александра Григорьева. Также его имя носит Козьмодемьянский историко-художественный музей (та самая «Малая Третьяковка»).

Значение творчества писателя

Главным образом творчество Григоровича определялось его повестями «Антон-горемыка» и «Деревня». Произведения, рассказывающие о нелегкой судьбе крестьян, о трудностях, происходящих в жизни просто народа, стали известны на весь мир. Такие писатели, как Салтыков, Толстой и многие другие, открыто заявляли о том, что произведения Григоровича имеют огромное значение для всей русской культуры.

Именно Дмитрий Васильевич стал первым писателем-дворянином, который описывал жизнь простых людей в своих произведениях. Рассказывая читателям о бытовой жизни крестьян, Григоровичу удалось воспроизвести все житейские проблемы и трудности с достоверностью. Как уже позже отмечали литературные критики, ему удалось это сделать даже удачнее, чем Тургеневу. Произведения Григоровича были способны по-настоящему оставить незабываемое впечатление у читательской аудитории. Творчество писателя было запоминающимся. Он идеализировал крестьян, создавал добрые образы, описывал природу с тем обожанием, которое присуще только поклонникам своей родины.

Несмотря на все это, в 1860 году этот жанр литературы стал терять свое значение и актуальность. Новые взгляды, которые стали поддерживаться в обществе, исключали возможности печатания произведений Григоровича.

Григорьев Сергей Алексеевич «Вратарь», 1949 год

Картина Сергея Григорьева «Вратарь» знакома нам с детства. Её демонстрировали школьникам на уроках рисования, по ней писали сочинения, а её репродукции украшали многие детские книжки. Сюжет произведения кажется таким знакомым и родным, словно окунает нас в прошлое и заставляет снова переживать давно прошедшие тёплые осенние деньки.

Григорьев Сергей Алексеевич «Вратарь», 1949 год

Григорьев Сергей Алексеевич «Вратарь», 1949 год

Картина создана Григорьевым в послевоенном 1949 году. На ней изображены дети, играющие в футбол на пустыре. Вместо оборудованного поля мы видим импровизированные ворота из портфелей, трибуны заменяют сложенные в кучу доски, а болельщики — местные ребятишки и случайные прохожие.

Сам художник говорил, что при написании этой картины применял режиссёрский приём. То есть, он не тянул в картину всё подряд, как раньше, а объединил всех персонажей единым действием. При этом каждый герой сюжета несёт своё смысловое значение и играет важную роль в общей постановке картины.

На переднем плане главный герой картины — вратарь. Он играет в сюжете ведущую роль, поэтому даже нарисован немного крупнее всех остальных. Мальчик на воротах внимательно следит за игрой, при этом саму борьбу за мяч художник решил оставить за кадром. По всей видимости, она происходит на другой стороне поля.

Григорьев Сергей «Вратарь», фрагмент

Григорьев Сергей «Вратарь», фрагмент

Время представлено послевоенное, поэтому вратарь одет очень скромно

Его старенькие калоши привязаны тесёмками, чулки спустились, но мальчик не обращает внимание на свою одежду. Он слишком увлечён игрой и ждёт решающего удара. Даже раненное и забинтованное колено не смогло сдержать школьника от увлекательного матча

Даже раненное и забинтованное колено не смогло сдержать школьника от увлекательного матча.

На картине изображены не только дети, но и один взрослый. Он, видимо, шёл с работы и заинтересовался импровизированным матчем. При этом мужчина очень внимательно смотрит за игрой, словно сидит на настоящем стадионе и болеет за реальную футбольную команду.

Григорьев Сергей «Вратарь», фрагмент

Григорьев Сергей «Вратарь», фрагмент

Взрослый зритель, скорее всего, не является тренером. В руке он держит документы, значит мужчина может быть работником некоего госучреждения. Мы видим наградные планки и ленты на лацкане пиджака, указывающие на то, что он участвовал в недавно прошедшей войне.

Так описывает зрителя писательница Т. Г. Гурьева:

Деятельность в родном крае

После окончания учебы молодой художник Александр Григорьев, фото которого представлено в статье, вместе с женой вновь пребывает на свою малую родину, чтобы начать там активную деятельность по культурному развитию края. Он полагал, что его землякам необходимо художественное просвещение, и именно этому делу он планировал посвятить свою жизнь. Также в его планах было открытие в родном городе своего рода небольшой Третьяковской галереи, и позже эта мечта воплотится в реальность благодаря упорству, таланту и стараниям Александра Григорьева. Музей этот так и был назван — Малая Третьяковка. Но прежде чем это произошло, молодому пейзажисту предстояло стать главой волостного отдела образования, открыть декоративно-художественную мастерскую, провести первую художественную выставку, а также создать краеведческий музей с отделом художества и открыть художественную школу.

Ушел, оставив нам стихи

Многие люди уходят из жизни, не оставляя заметных следов. Но не Олег Григорьев. Книги поэта издавались редко, но это прекрасные творения. Детские стихи искрятся юмором, в них много фантазии, игры, веселья. Они развивают воображение, незаурядное мышление. Стихи для взрослых стали достоянием городского (ленинградского) фольклора.

Олег Евгеньевич Григорьев

Олега Григорьева помнят. В 1997 году вышел сборник «взрослых» стихов «Птица в клетке», живописующих картину распада советского «облико морале». В 2002 году на здании по улице Пушкинская 10, последнем пристанище поэта, установлена мемориальная доска. Каждый его день рождения, 6 декабря, мы пересматриваем документальный фильм «Портрет “Под мухой”», перечитываем стихи, прозу Олега Григорьева и осознаем величину этой звезды.

Основные персональные выставки и проекты[править | править код]

2012

Electroboutique. Реквием. Прощальная выставка, Мультимедиа Арт Музей, Москва

2008

CRITI-POP Moscow Museum of Modern Art Moscow, Ermolaevsky lane, 17

2007

Срочно. Галерея Электробутик, Москва

2006

- Телекожа. Галерея Электробутик, Москва

- Утечка данных. XL Галерея, Москва

2005

- Поэтическая экономика. Галерея Электробутик, Москва

- Презентация телеинсталляций. Media Centre RICX, Riga, Latvia

- КоМутация, Интерактивная инсталляция. С Вл. Ефимовым. XL Галерея, Москва

2004

- Эхо эфира. Интерактивная мультимедийная инсталляция. С Вл. Ефимовым. (В рамках фестиваля «Современное искусство в традиционном музее», Институт ПроАрте), Центральный музей связи им. А. С. Попова, С.-Петербург

- Пузыри. Интерактивная инсталляция. С Вл. Ефимовым. XL Галерея, Москва

- Скрининг видеоработ. С Вл. Ефимовым. Институт Современного Искусства (ICA), Лондон, Великобритания

- Презентация медиапроекта «Новый век телевидения». Институт Современного Искусства (ICA), Лондон, Великобритания

2002

- I’ll be back. Интерактивная инсталляция. С Вл. Ефимовым. XL Галерея, Москва

- Нирвана. Видеоинсталляция. С Вл. Ефимовым. Галерея «Улица О. Г. И.», Москва

- Проект памятника Арнольду Шварценеггеру в роли Терминатора Т-800. Мультимедийный проект. С Вл. Ефимовым. Forum Stadtpark, Грац, Австрия

2001

Генетическая гимнастика 2. Мультимедийная инсталляция. С Вл. Ефимовым. Музей-квартира академика И.Павлова. (В рамках фестиваля «Современное искусство в традиционном музее, Институт ПроАрте), С.-Петербург

2000

Генетическая гимнастика. Мультимедийная инсталляция. С Вл. Ефимовым. Клуб „Дом“, Москва

1999

- Music of Retorts. A visual musical performance. (In the framework of a musical festival Ichthyology). With Vl. Efimov and A. Borisov. The DOM Club, Moscow, Russia

- Music of Retorts. A visual musical performance. (In the framework of an annual digital music programme Electric Future). With Vl. Efimov and F.R.U.I.T.S. duo. Central House of Artists, Moscow, Russia

1998

The Shining Prostheses. With Vl. Efimov. TV Gallery, Moscow, Russia

1997

Opus Magnum. With Vl. Efimov. The Art Moscow Fair, TV Gallery, Moscow, Russia

1996

Galvani. With Vl. Efimov, TV Gallery, Moscow, Russia

Володин Михаил Филиппович (1912–1989)

Михаил Володин родился 23 августа (5 сентября) 1912 году в крестьянской семье в деревне Ястребово Тульской губернии. Начальное образование получил в Каширской общеобразовательной школе. Здесь он пристрастился к рисованию. Мальчику повезло: в школе преподавателем рисования был блестящий художник и педагог, доброжелательный руководитель и начальник, любящий искусство и детей, Павел Николаевич Леонов. Он преподал им первоначальные навыки в рисовании и живописи. В письме, адресованном в Каширский краеведческий музей, М. Володин напишет: «В Кашире я родился как художник».

Позднее, уже будучи рабочим на одном из Московских заводов, Володин продолжает учиться искусству, посещая занятия самодеятельной художественной студии. Юноша едет в Ленинград и в 1934 году поступает в подготовительные классы Всероссийской Академии художеств. Четыре года он учился в Ленинграде, а в 1938 году приезжает в Москву и поступает в Государственный художественный институт. Здесь молодому человеку вновь повезло — он попадает в мастерскую С. В. Герасимова, одного из выдающихся художников-реалистов, воспитавшего целую плеяду талантливых живописцев нашего времени.

В первые же дни Великой Отечественной войны Володин ушёл на фронт в рядах народного ополчения, а в октябре 1941 года его, как и других студентов, отозвали в институт для продолжения учебы.

М. Ф. Володин был одним из тех, кто принял участие в спасении сокровищ знаменитой Дрезденской галереи. После окончания Великой Отечественной войны командование 1-го Украинского фронта обратилось в Комитет по делам искусств с просьбой выделить авторитетную комиссию для розыска, описания и реставрации произведений искусства Дрезденской галереи. Михаил Филиппович Володин входил в бригаду художников, направленную в Дрезден. Бригада выполнила большую и очень сложную работу. Были обследованы многие шахты, замки, монастыри. Картины Дрезденской галереи были обнаружены также в шахте, в районе Покау-Легендфельд, в поместье Барнитц, в замке Визанштейн и в других местах.

Обнаруженные шедевры свозили в Пильницкий старинный дворец. Здесь картины подвергались предварительной реставрации, описывались, тщательно упаковывалась, погружались в железнодорожные вагоны…

31 июля 1945 года поезд с сокровищами изобразительного искусства направился в Москву. До самой столицы эшелон сопровождали специальная воинская охрана и весь состав бригады специалистов.

Драгоценный груз прибыл в Москву 10 августа 1945 года, и с этого дня началась сложная кропотливая работа по реставрации произведений искусства.

В Каширском краеведческом музее хранятся подлинники зарисовок художника, сделанные летом 1945 года, а также эскиз к картине «Спасение картин Дрезденской галереи».

Спасение картин Дрезденской галереи и акт возвращения их после многолетней кропотливой реставрации немецкому народу — событие, внесённое в летопись Великой Отечественной войны.

Михаил Филиппович вспоминал о том, что в исторический момент передачи отреставрированных картин хранитель Дрезденского музея встала перед спасителями мировых шедевров на колени. За этот подвиг перед человечеством М. Ф. Володин был удостоен звания «Почётный гражданин города Дрездена».

М. Ф. Володин вёл большую общественную работу по пропаганде изобразительного искусства. Он был одним из самых активных организаторов первой в стране народной художественной галереи — «Малой Третьяковки», открытой в феврале 1958 года в селе Льялово Солнечногорского района Московской области.

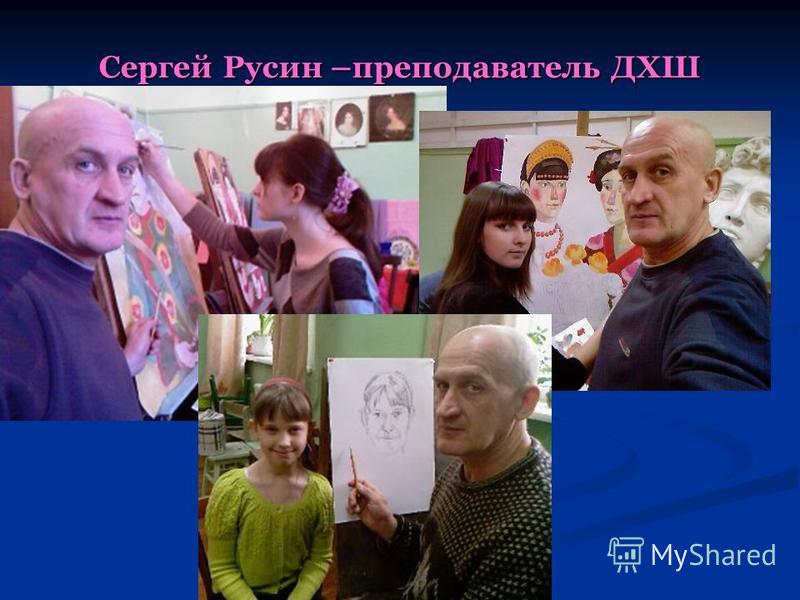

Презентация на тему: » Наш город в творчестве художников. Сергей Русин Родился в городе Нижнеудинске В 1973 году окончил МОУ СОШ 9. В 1986 году окончил Иркутское Художественное.» — Транскрипт:

1

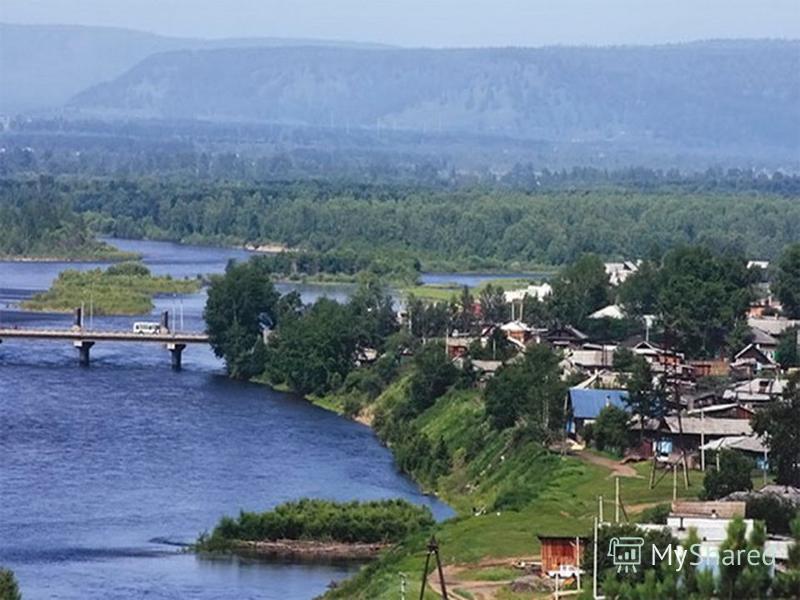

Наш город в творчестве художников

2

Сергей Русин Родился в городе Нижнеудинске В 1973 году окончил МОУ СОШ 9. В 1986 году окончил Иркутское Художественное училище.

3

Сергей Русин –преподаватель ДХШ

4

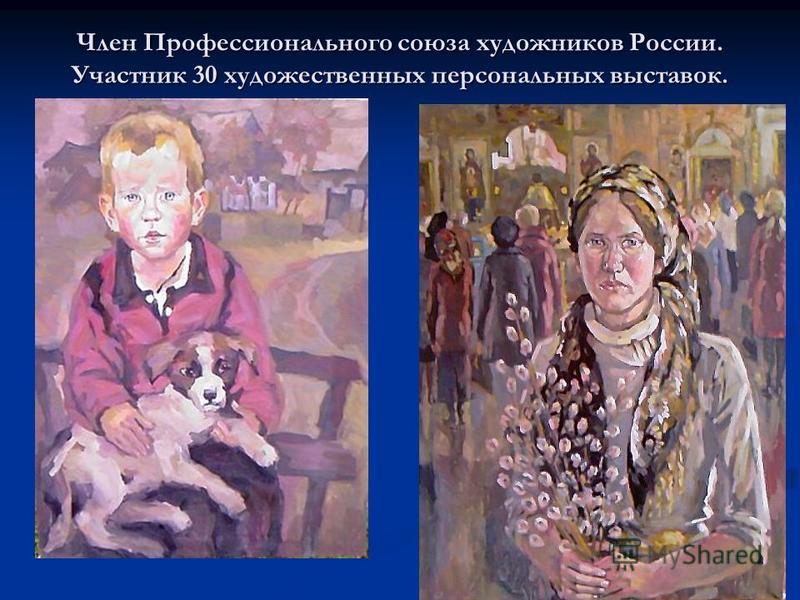

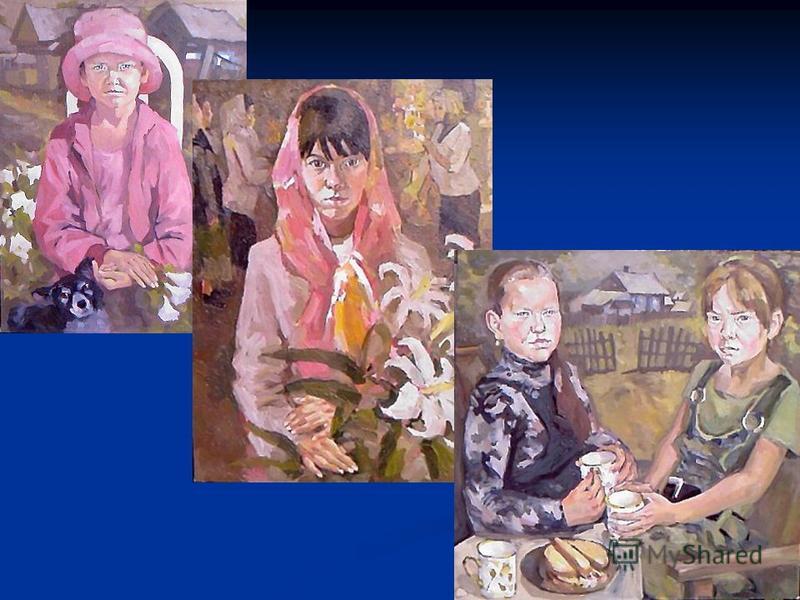

Член Профессионального союза художников России. Участник 30 художественных персональных выставок.

6

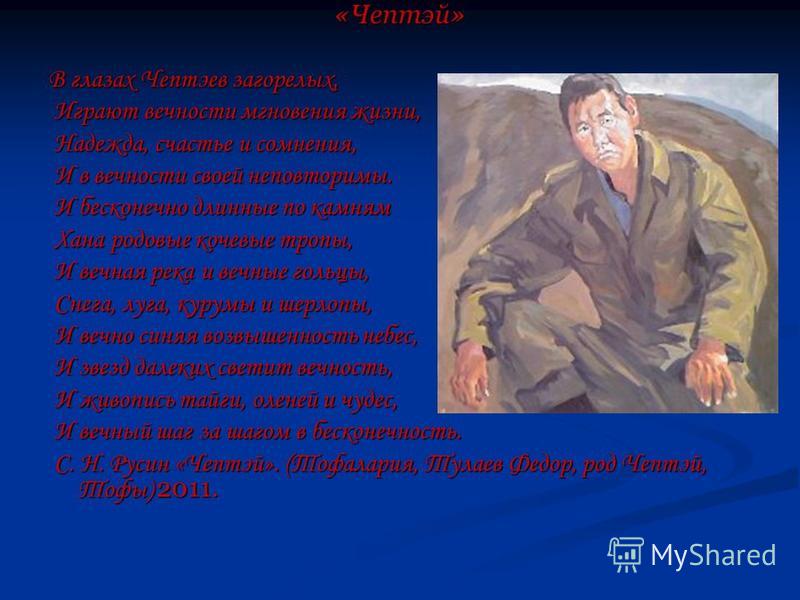

«Чептэй» В глазах Чептэев загорелых, Играют вечности мгновения жизни, Играют вечности мгновения жизни, Надежда, счастье и сомнения, Надежда, счастье и сомнения, И в вечности своей неповторимы. И в вечности своей неповторимы. И бесконечно длинные по камням И бесконечно длинные по камням Хана родовые кочевые тропы, Хана родовые кочевые тропы, И вечная река и вечные гольцы, И вечная река и вечные гольцы, Снега, луга, куркумы и шерлопы, Снега, луга, куркумы и шерлопы, И вечно синяя возвышенность небес, И вечно синяя возвышенность небес, И звезд далеких светит вечность, И звезд далеких светит вечность, И живопись тайги, оленей и чудес, И живопись тайги, оленей и чудес, И вечный шаг за шагом в бесконечность. И вечный шаг за шагом в бесконечность. С. Н. Русин «Чептэй». (Тофалария, Тулаев Федор, род Чептэй, Тофы) С. Н. Русин «Чептэй». (Тофалария, Тулаев Федор, род Чептэй, Тофы) 2011.

.

10

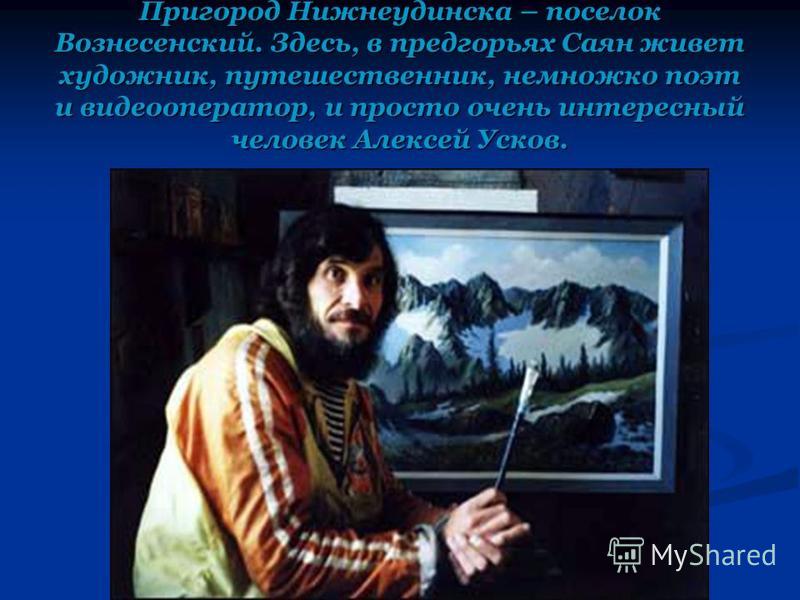

Пригород Нижнеудинска – поселок Вознесенский. Здесь, в предгорьях Саян живет художник, путешественник, немножко поэт и видеооператор, и просто очень интересный человек Алексей Усков.

11

«На крыше моей мастерской флагшток с вымпелом клуба Каньон. И когда дует ветер он начинает вибрировать, наполняя помещение чуть слышной музыкой непройденных дорог. В эти минуты я чувствую, что движения наших помыслов созвучны движению планеты» / А.Усков «На крыше моей мастерской флагшток с вымпелом клуба Каньон. И когда дует ветер он начинает вибрировать, наполняя помещение чуть слышной музыкой непройденных дорог. В эти минуты я чувствую, что движения наших помыслов созвучны движению планеты» / А.Усков

13

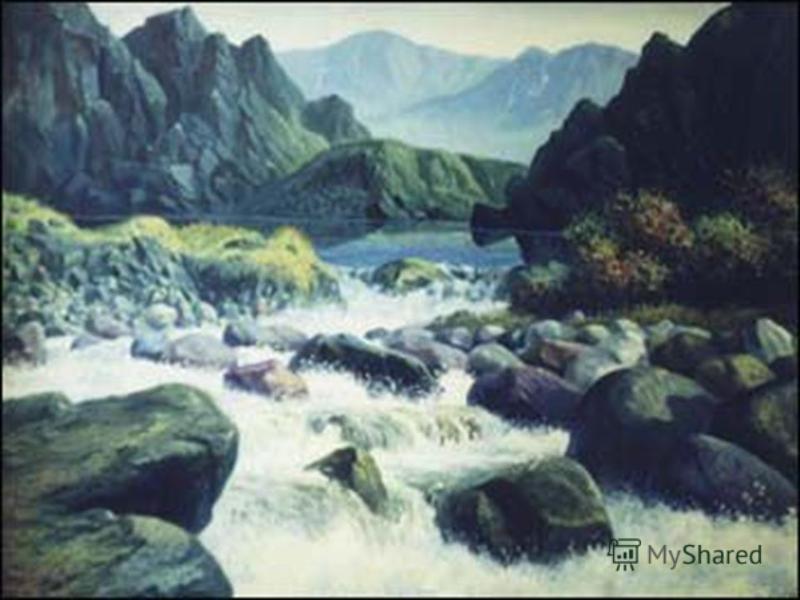

Вскружили горы голову мою — Стеной стоят безмолвные громады, А с них летят и бьются водопады – Я у подножья вечности стою И дым костра над пляшущей рекой, И стук камней, срывающихся в бездну. И скрежет льда под кошкою железной И неба синий свод над головой. Горы это снега, Горы это дожди, Пена бешенных рек И долины в тумане. Горы словно призыв, Горы словно мечта, Горы словно предел Исполненья желаний Горы – грохот лавин, Горы – шрам на виске, Ледоруб на скале И табличка на камень. Горы – светлая грусть, Горы – злая тоска. Горы – чья-то печаль, Чья-то светлая память.

16

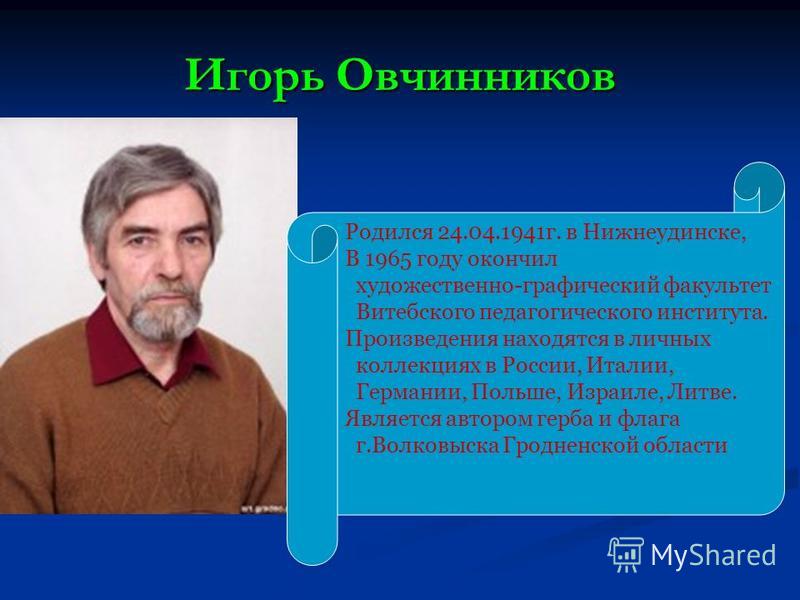

Игорь Овчинников Родился г. в Нижнеудинске, В 1965 году окончил художественно-графический факультет Витебского педагогического института. Произведения находятся в личных коллекциях в России, Италии, Германии, Польше, Израиле, Литве. Является автором герба и флага г.Волковыска Гродненской области

19

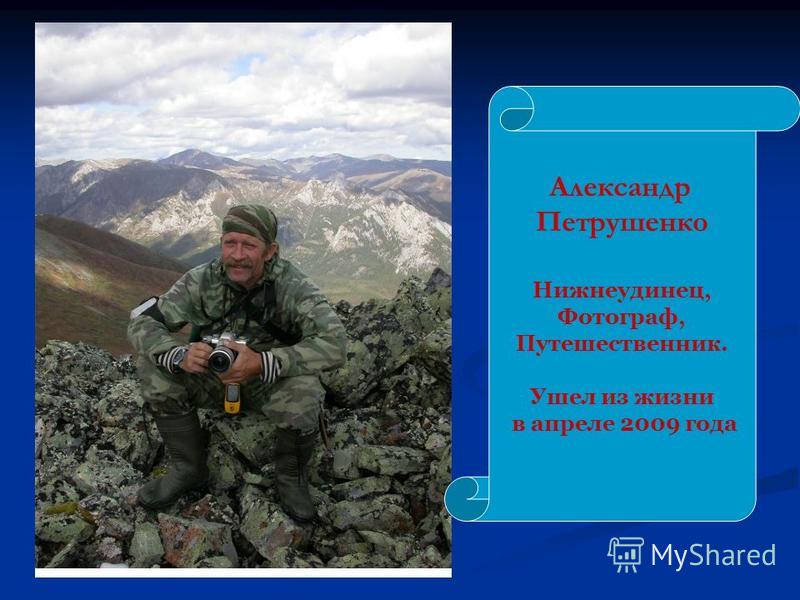

Александр Петрушенко Нижнеудинец, Фотограф, Путешественник. Ушел из жизни в апреле 2009 года

26

НАШ ГОРОД

Слава и репутация

Григорьев сыграл большую художественную и политическую роль в развитии советского искусства и поднял уровень культурного образования в Марийском крае . К. Ворошилов поддержал идею Григорьева организовать поездку к Илье Репину . Его цель — рассказать мастеру о жизни в молодом советском государстве и о том, что картины Репина и других передвижников не уничтожены.

«Он был святой душой, как и я, — писала о Григорьеве Ля Репин, — верил в светлое будущее новой страны, которую строил вместе со своими единомышленниками».

Практически все, что Григорьев передал Художественно-историческому музею им. А.В. Григорьева, было передано им в дар. В трудные времена, когда товарищам-художникам требовалась моральная и материальная поддержка, Григорьев всегда старался им помочь. Вместе с поэтом П.А. Радимовым, бывшими учениками Николая Фешина , они помогли Фешину получить в Москве необходимые документы для поездки в США.

Художник Александр Васильевич Куприн сказал Григорьеву: «Вы редкость. Вы, единственный художник, благосклонно относитесь к старшим товарищам, и вы помогли многим. Я помню А. Архипова , В. Бакшеева, К. Богаевского . Жизнь настолько трудна, что когда мысленно размышляешь о таком позитивном явлении, как помощь достойным старым художникам, становится легче на душе, и окружающая среда перестает казаться мрачной. Одним словом, твоя фигура внушала жизнерадостность ».

Евгений Александрович Кацман писал: «Григорьев — фанатик коммунизма и реализма. Партийная работа и Ахрр — два члена, сумма — Григорьев». По словам сокурсника А. Григорьева по ХСХ Д. Мощевитина; «Страстотерпцы, которых в древности заживо причисляли к лику святых». Художник И. Михайлович Пландин в письме к вдове А. В. Григорьеву добавил: «Наш музей будет служить ему памятником на многие поколения».

На фоне

Художник Григорьев «Вратаря» писал в годы своего расцвета. Однако какую основную мысль он хотел передать? Очевидно, что работы его больше ориентировались на молодого зрителя, чем на взрослого человека. Так как же детям понять замысел? Для этого для начала надо просто научиться формулировать ясно и четко свои мысли, уметь высказываться и доказывать свое мнение.

Очень важно видеть на полотне сюжет и понимать его смысл. Для того, чтобы сделать какие-то выводы, а не просто посмотреть на красивую картину, очень важно проанализировать сцену, которую художник так тщательно и мастерски изображает на полотне

Мальчик

Мы уже знаем, когда Григорьев написал картину «Вратарь», но как он показал своего героя послевоенных времен? Это мальчик, которому внешне не больше 12-13 лет. Сверху на нем надет синий свитер, из-под которого виднеется белоснежный воротничок, что говорит о том, что мальчик – прилежный школьник. Также мы видим на нем туфли, шорты и рубаху. На руках мальчика перчатки.

Мы видим, что его колено перебинтовано, но, несмотря на это, он уверенно стоит на ногах и напряженно следит за матчем. Игра довольно сложная, мальчик даже согнулся немного, ожидая мяча. Он прекрасно понимает, что исход игры во многом зависит от него. Он сосредоточен и собран в этот момент.

Детство и юность

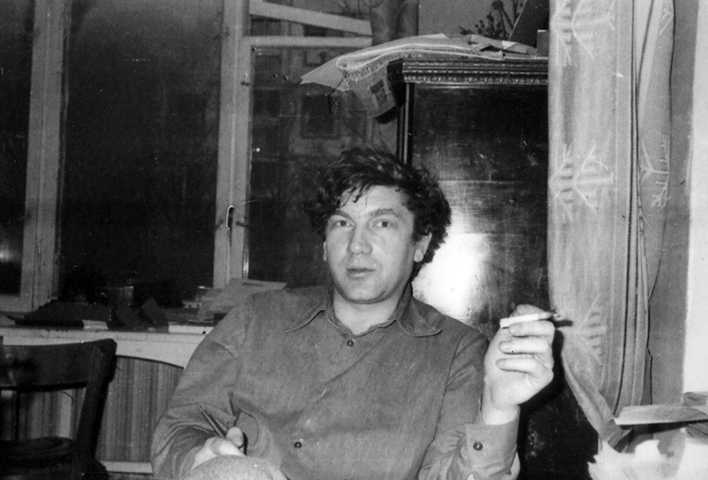

Олег Евгеньевич Григорьев родился 6 декабря 1943 г. на станции Суда Вологодской области. Возвратившийся с войны отец, Евгений Григорьев, крепко запил и оставил семью. Евгения Васильевна, мама будущего поэта, забрав малолетних детей, после войны вернулась к своим ленинградским родным.

Из скудных родословных сведений известно, что дед Олега, Василий Кузьмич Иконников, служил царю армейским драгунским поручиком, а бабушка, Адель Александровна Шундер, объявленная немецкой шпионкой, сгинула в 37-м на Соловках.

Семья поселилась недалеко от Дворцовой площади, в маленькой подвальной комнатке. Мама работала, дети оставались дома одни и прятались под общим одеялом от жутких крыс. Когда мальчики немного подросли, их родным домом стали питерские улицы и подворотни. Там они получали уроки жизни и дрались с хулиганами, отвоевывая место под солнцем.

Несмотря на крайнюю бедность, дети росли, согретые материнской любовью. У них был свой мир с играми, фантазиями, уличными друзьями. Старший сын Владимир увлекался боксом, Алик – так звали Олега домашние – любил рисовать. К сожалению, все его детские картины погибли от наводнения.

В 1956 году Алика определили в художественную школу-десятилетку при Академии Репина, где он учился вместе с будущим знаменитым архитектором Михаилом Шемякиным. Талантливые подростки жили в интернате. В общественной жизни наступило некоторое «потепление»: открылись запасники Эрмитажа, «академики» побежали смотреть новые коллекции импрессионистов, перерисовывали понравившиеся картины.

Скоро грянули последствия: в 1961 году наиболее идейных изгнали из альма-матер с формулировкой «За формализм». Олегу Григорьеву досталось также за неуспеваемость и сочиненную им поэму «Евгений Онегин на целине», где он, по воспоминаниям биографа Михаила Яснова, «отвел душу, издеваясь над целинным «запоем» тех лет». По-разному складывалась дальнейшая биография поэта.

Олег Григорьев в молодости

Политические взгляды

По воспоминаниям козьмодемьянского комсомольца 20-х годов Софьи Красильниковой, молодой человек «получил свое первое революционное боевое крещение в Казани и испытал на себе все жестокости провинциальной тюрьмы …». За участие в революционных демонстрациях 1909 года Григорьев был исключен из учительской семинарии и отправлен домой под надзор полиции, а затем восстановлен в должности.

Хотя Григорьев в 1940 году сказал: «Я не был членом партии эсеров, и в молодости встречался, виделся, разговаривал с ними и пользовался их подпольной литературой, в том числе марксистской литературой». Еще с 1909 года художник был членом эсеров .

Григорьев встретил обе революции 1917 года — Февральскую и Октябрьскую революции в Москве. Сельский человек из глубинки, он встал на сторону реформ, поддерживая идеи социал-демократии, большевизма и смены правительства. Раньше веривший в силу революции, Григорьев тогда, вероятно, не соглашался со словами Николая Бердяева о том времени: «Русская революция была концом русской интеллигенции …»

После Октябрьского переворота Григорьев участвовал в разгоне руководства Земской унии во главе с князем Трубецким . В декабре 1917 года Григорьев стал членом реформированного Главного комитета Земского союза , в котором работал статистиком до его ликвидации в конце 1918 года. С декабря 1918 года Григорьев был членом РКП (б) , став одним из первые советские художники-коммунисты, имевшие к 1938 году 20-летний партийный стаж.