Биография

Александр Иванович Лохтачев родился 25 октября 1948 года в Чебаркуле. Окончил художественно-графическое отделение Златоустовского-педагогического училища (1971 г.), специальность — учитель рисования и черчения.

Творческую деятельность начал Художником — оформителем в Златоустовском драматическом театре им. 10-летия Октября с 1971 по 1973 годы.

В период с 1973 по 1976 годы работал Художником-оформителем Чебаркульского городского отдела культуры

С 1976 по 1979 годы — художник-гравер в Златоустовском машиностроительном заводе им. Ленина.

С 1979 по 1981 годы — главный художник Златоустовского краеведческого музея.

С 1981 года Лохтачев А. И. художник 1 категории в Златоустовском участке Челябинского творческого производственного комбината Художественного фонда РСФСР. За время работы А. И. Лохтачев учувствует в создании многих скульптурных по заказу Художественного фонда РСФСР.

С 1983 года А. И. Лохтачев занимает должность Заведующего Златоустовского участка ТПК Художественного фонда РСФСР и руководит им вплоть до 1989 года.

С 1988 года система заказов Художественного фонда приходит в упадок и перед художниками встает проблема выживания в новых условия. Александр Лохтачев совместно со своим сокурсником по училищу Григорием Манушем пробуют себя в различных направлениях. Экспериментируют с производством и печатью текстильных вымпелов, работают над созданием и реставрацией архитектурных элементов фасадов зданий, создают муляжи наград для краеведческих музеев области. Но самым удачным экспериментом становятся попытки в области создания прикладных предметов в стиле Златоустовской гравюры.

С 1815 года Златоуст славился как международный центр оружейного и прикладного искусства, но в постсоветский период данный промысел был практически утерян. В городе на тот момент печатные картины в технике гравюры выпускал единственный цех Златоустовского машиностроительного завода им. Ленина, украшенное оружие и авторские произведения выпускались не более десятка в год по специальным заказам.

В 1990 году Александр Лохтачев , Григорий Мануш и Нина Лохтачева основали ТОО «Мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК» (Лохтачевы и компания). «ЛиК» стало первой частной творческой мастерской, поставившей главной программной целью сохранение и дальнейшее развитие культурных традиций Златоуста и Уральского региона как одного из крупных художественных центров России.

С самого начала А. И. Лохтачев сделал ставку на разнонаправленность деятельности Мастерской. За короткий период были определены направления деятельности: гравюра на металле, монументальная и интерьерная скульптура, камнеобработка, участок упаковки, мастерская ручного ткачества, мастерская рукописной книги.

Под его руководством компания обучила более 1500 специалистов, в числе которых художники, граверы, мастера ручного ткачества, мастера-оружейники, ювелиры.

В 2004 году по заказу Мастерских ДПИ «ЛиК» в издательстве «Интербук-Бизнес» печатается художественный альбом «ЛИК ЗЛАТОУСТА», который на многие годы стал учебным пособием для многих художников и мастеров города Златоуста.

На сегодняшний день Златоустовская гравюра стала международным брендом, а производством художественных изделий в данной технике занимается более пятидесяти предприятий.

Поиск сведений по имени и фамилии бесплатно

Наиболее простой и удобный вариант поиска человека по фамилии – это использование возможностей сети Интернет.

В розысках сведений вам помогут следующие ресурсы:

-

archives.gov.ru – ресурс Федерального Архивного Агенства (сокращённо – Росархив);

- archive.mil.ru – центральный архив Министерства Обороны;

-

rgvarchive.ru — российский государственный военный архив с огромным массивом военных документов;

- rgaspi.org – государственный архив военно-политической истории;

-

rgavmf.ru – государственный архив военно-морского флота.

Также может помочь поиск в следующих ресурсах с функционалом социальных сетей:

-

myheritage.com – израильский ресурс с десятками миллионами пользователей. Выполняет удобное структурирование информации, различает лица на фотографиях и подаёт сигнал при нахождении совпадений;

-

familyspace.ru – генеалогический портал в формате социальной сети. Позволяет родственникам отыскивать друг друга, изучать историю своей семьи, просматривать городские справочники, адресные книги и многое другое.

Используйте функционал ресурса Familyspace для поиска нужного человека

Лента новостей

http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>class=»infinite-scroll-component__outerdiv»>

Все новости

Самый известный художник Салехарда: о доброте и трудных моментах

КРАСНЫЙ СЕВЕР / Галина Соловьева

Картины Николая Шустовских – висят в каждом втором доме окружной столицы. Живописец родился в Тюменской области, но в нашем городе прожил всю сознательную жизнь. Шустовских создатель гербов Салехарда и ЯНАО, городской площади Победы, высшей награды Салехарда, автор сотен выставок.

Корреспондент «Красного Севера» навестил известного ямальца и поговорил с ним о любимых картинах и творческом пути.

– Я пишу, только когда добрый. Иначе никак. Работы передают состояние зрителю, – начинает свой рассказ герой. – Была у меня когда-то картина «Танец шамана». После работы над ней болел больше месяца. Верю в сильную энергию народов Севера. Жил с ними в прямом контакте пару дней – больше нет. Природа и дикие животные – главный источник сил. Мне не нужно часами сидеть и наблюдать за ними.Запоминаю все моментально. Достаточно несколько минут посмотреть на объект, и в голове все детально откладывается!

Едва войдешь в дом художника, с большого полотна на тебя глядят ласковые волчьи глаза. В соседних рамах заточены оранжевые закаты и январская утренняя тишь. Изумрудные полосы северного сияния манят, вытягивают зрителя из пучины городской суеты. Ямал – главное вдохновение Шустовских. Большинство его работ посвящены близкой сердцу тундре. Ей художник проникся с детства и в юности не смог променять на Москву, которая сулила столько перспектив.

Холсты Шустовских разошлись по миру. Осталось около 20 картин, ожидающих новых владельцев. Персональные выставки начались еще в школе. В 14 – появилась первая запись в трудовой – работал в Окружном доме народов Севера, создавал театральные декорации.

– По поведению в школе были двойки, а вот по рисованию – одни пятерки, – смеется герой.

В 1975 году Шустовских закончил академию им. В.И. Сурикова в Москве. Затем работал в Красноярске. В 80-м вернулся в Салехард, трудился в «Геологе». С 92-го года возглавлял «Салон художника», где под его руководством находилось больше 20 мастеров.

В комнате художника тесно. По всему периметру крошечной комнаты, на полу и на стене, пристроились пестрые зарисовки поздней осени, зимы и лета. Медовый, небесный, алый – смесь цветов при первом же взгляде отправляет всяк входящего в другое измерение. В мир магического нетронутого цивилизацией Ямала.

Одна из картин в мастерской явно выбивается из общей концепции. «Родина-мать» – душевная исповедь художника. На ней женщина с младенцем идёт от лунной тьмы к свету. На заднем фоне узнаются деревянные постройки старинного Обдорска.

– Писал ее в 90-х годах.

Это было очень темное время. Помню всеобщее томительное ожидание. Ничего не

было. Одна надежда. Предлагали за нее огромные деньги, но продать ее так и не

смог. Конечно, был шанс уехать. Но тут другое: Ямал затягивает. Я очень рад,

что могу служить нашей земле, оставить после себя важную часть души.

Образование и карьера

В 1841 году в возрасте 10 лет Лесков поступил в Орловскую гимназию. С учёбой у будущего писателя не складывалось – за 5 лет он окончил всего 2 класса. В 1847 году Лесков благодаря помощи друзей отца устроился на работу в Орловскую уголовную палату суда канцелярским служащим. В шестнадцатилетнем возрасте произошли трагические события, о которых стоит упомянуть даже в краткой биографии Лескова, – от холеры умер отец, а все имущество семьи сгорело при пожаре.

В 1849 г. Лесков при помощи дяди-профессора перевёлся в Киев чиновником казённой палаты, где позже получил должность столоначальника. В Киеве у Лескова появился интерес к украинской культуре и великим писателям, живописи и архитектуре старого города.

В 1857 г. Лесков ушёл со службы и поступил на работу в большую коммерческую сельскохозяйственную компанию своего дяди-англичанина, по делам которой за три года объездил большую часть России. После закрытия фирмы в 1860 году вернулся в Киев.

Александра Экстер

Живописец, график, художник театра и кино, дизайнер, основоположник стиля ар деко Александра Александровна Экстер (в девичестве Григорович) родилась в 1882 году в городе Белостоке Гродненской губернии в семье чиновника-белоруса.

Еще до окончания Киевского художественного училища она вышла замуж за известного адвоката Николая Экстера. Художница организовала в своем доме салон-мастерскую, которая стала местом встреч представителей киевского авангардного искусства. В 1907 году она уехала в Париж, где обучалась в академии Гран-Шомьер и посещала класс портретиста Карло Дельваля. Во время этой поездки у нее сложились дружеские отношения с Пабло Пикассо, Гийомом Аполлинером, итальянскими футуристами.

Экстер участвовала в крупнейших выставках авангардного искусства в России, Франции, Италии. В тот период художница много путешествовала, что находило отражение в ее творчестве. В 1908 году она помогала поэту и художнику Давиду Бурлюку организовать в Киеве выставку «Звено».

В 1915 году Экстер вступила в группу Казимира Малевича «Супремус». Когда Малевич писал свои первые супрематические картины и никого не пускал в мастерскую, только Александра Экстер приходила к нему беспрепятственно, и Малевич мог беседовать с ней часами. После революции 1917 году Экстер вернулась в Киев. В Одессе от холеры умер ее муж, однако это не сломило ее. Вместе с начинающим художником Рабиновичем она открыла мастерскую декоративного искусства, давала уроки живописи.

Занавес для московского Камерного театра, созданный Александрой Экстер.

Вскоре Экстер вышла замуж за московского актера Некрасова и переехала жить в Москву. Вместе с Верой Мухиной она оформила павильоны для I Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве. Как дизайнер сотрудничала с Московским ателье мод, работала над созданием парадной формы Красной Армии. В 1924 году участвовала в организации советского павильона на XIV Международной биеннале искусств в Венеции. В 1925-1930 годах по приглашению Фернана Леже преподавала в Академии современного искусства в Париже. Больше в Советский Союз она не возвращалась. Александра Экстер заслужила известность во многом благодаря своим эскизам, в которых органически соединены принципы кубизма, конструктивизма и модерна.

Общественная деятельность

В 1996 году по инициативе Александра Лохтачева и при поддержке ректора Южноуральского государственного университета академика Г. П. Вяткина в Златоусте на базе филиала Южноуральского Государственного Университета впервые на Урале была открыта специальность «Технология художественной обработки материалов». Финансирование новой специальности полностью осуществлялось фирмой «ЛиК». На территории предприятия были созданы оборудованные учебные классы и мастерские для студентов новой специальности.

С 1997 года мастерские начинают начинают работать в области церковного искусства. В этом же году с благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также по решению Священного Синода мастерским «ЛиК» была доверена работа по воссозданию Дарохранительницы для Главного престола Храма Христа Спасителя.

В 1998 году Мастерские «ЛиК» получают статус «Патриарших мастерских».

В 2000 году Дарохранительница была передана в дар и установлена в Главном Алтаре Храма Христа Спасителя. За проведенную работу по воссозданию , Александр Иванович Лохтачев награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

В 2004 году присвоено почетное звание «Заслуженный художник России».

Витольд Бялыницкий-Бируля

Работы одного из создателей жанра мемориального пейзажа, передвижника Витольда Бялыницкого-Бирули хрянятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, включая Третьяковскую галерею (картины «Из окрестностей Пятигорска», «Весна», «Лед прошел», «Задумчивые дни осени», «Нивогэс», «Белоруссия. Вновь зацвела весна»), художественные музеи Минска, Костромы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Воронежа, Томска, Челябинска, Ставрополя, Семея, Сочи, Одессы, Днепропетровска, Киева, Могилева и Белынич и т.д.

Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля родился в Белоруссии в местечке Бялыничи в 1872 году. Семья часто меняла место жительства. Первые уроки живописи он получил в Киеве. Эти знания пригодились Бялыницкому-Бируле в семнадцатилетнем возрасте при поступлении в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В это время художник увлечен пейзажем (впоследствии исследователи его работ будут говорить о влиянии Исаака Левитана).

На ежегодных ученических выставках картины Бялыницкого-Бируля обращали на себя внимание. Благодаря им в 1897 году его картину «Из окрестностей Пятигорска» приобрел для своей тогда уже знаменитой галереи Павел Третьяков. Это было крупнейшим событием в биографии молодого художника, только вступившего на самостоятельный творческий путь

Это было крупнейшим событием в биографии молодого художника, только вступившего на самостоятельный творческий путь.

С 1897 года художник начинает показывать свои картины на выставках Московского Общества любителей художеств и Московского Товарищества художников. Наконец, в 1899 году произведения Бялыницкого-Бирули появляются на Передвижной выставке, и в скором времени он становится членом Товарищества передвижников. Через четыре года получает звание академика живописи. В 1910-е годы Бялыницкий-Бируля участвует в выставках в Западной Европе, где удостаивается престижных наград.

В тот же период художник приобретает участок земли в Тверской губернии на берегу озера Удомля, недалеко от мест, где часто работал Левитан. Там он строит дом с мастерской. В 1917 году Бялыницкий-Бируля открывает художественную школу для крестьянских детей. Художник много путешествует по стране и продолжает традиции русского импрессионизма. Он пишет этюды на Азовском море, трижды посещает Заполярье. В 1930-х годах создает индустриальные пейзажи. В 1936-1937 годах Бялыницкий-Бируля создает цикл картин по местам жизни Александра Пушкина, Михайловскому и Тригорскому.

Великая Отечественная война нашла отражение в полотнах «Красная Армия в лесах Карелии» и «По следам фашистских варваров». В конце 1940-х годов Бялыницкий-Бируля создал цикл белорусских пейзажей, в которых леймотивом прозвучало возрождение природы от войны.

Детство и юность

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в старинном селе Емецк, известном еще с 1137 года, расположенном у впадения реки Емцы в Северную Двину. Село было административным центром Емецкого района сначала в Северном крае и Северной области, а с 1937 года – в Архангельской области.

Дом, где родился Николай Рубцов уцелел.

Дом в с. Емецк Архангельской области, где родился Н. Рубцов

В семье Рубцовых было шестеро детей. Отец поэта, Михаил Андрианович Рубцов работал начальником отдела снабжения (ОРС) местного леспромхоза, был простым компанейским человеком, любил музыку, в его доме часто собирались друзья. Мать, Александра Рубцова (до замужества – Рычкова), вела хозяйство и воспитывала детей, пела, обладала редким по красоте голосом.

В 1937 году семья переехала в город Няндому. В этом небольшом северном городке Рубцовых постигла утрата – в 1940 году умерла сестра Николая, Надежда. Боль потери родной сестры Рубцов пронес через всю свою жизнь, он считал, что, если бы Надежда не умерла так рано, его судьба не была бы такой безутешно сиротской.

В январе 1941 года Михаил Андрианович был направлен на работу в Вологду, семья поселилась в вблизи древнего Прилуцкого монастыря.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, отца Рубцова призвали на фронт, а через несколько месяцев, в 1942-м тяжело заболела и умерла мать.

Мать умерла,

Отец ушёл на фронт.

Соседка злая не даёт проходу.

Я смутно помню

Утро похорон

И за окошком

Скудную природу.

Н. Рубцов «Детство»

Летом 1942 года младших детей Рубцовых распределили в интернаты. Этим же летом, по словам старшей сестры поэта Галины Рубцовой-Шведовой, 6-летний Николай написал свои первые стихи.

Раз, два, три,

Гитара моя, звени

Про жизнь мою

Плохую –

Мне хлеба не дают,

А всё не унываю

Да песенки пою.

Вспомню, как жили мы

С мамой родною –

Всегда в веселе и в тепле.

Но вот наше счастье

Распалось на части –

Война наступила в стране.

Уехал отец

Защищать землю нашу,

Осталась с нами мама одна.

Но вот наступило

Большое несчастье –

Мама у нас умерла.

В детдом уезжают

Братишки родные,

Остались мы двое с сестрой.

Но вот еще лето

Прожил в своем доме,

Поехал я тоже в детдом.

Прощай, моя дорогая сестренка,

Прощай, не грусти и не плачь.

В детдоме я вырасту,

Выучусь скоро,

И встретимся скоро опять.

Счастливой, веселой

Заживем с тобой жизнью

Покинем эти края,

Уедем подальше

От этого дома,

Не будем о нем вспоминать…

Юный Рубцов

В своих воспоминаниях Галина Шведова-Рубцова рассказала историю этих первых рубцовских строк: после смерти матери ей с Колей разрешили жить вместе, а братьев Алика и Бориса отправили в детский дом. Коля очень горевал. Однажды он убежал в лес, пять дней его не было, а когда его нашли, он сообщил, что был в лесу под елкой, где ему никто не мешал, и он сочинил стихи.

Так случилось, что Галину забрала к себе сестра отца поэта, Софья Андриановна, а Коля, был оставлен в детском доме. Сначала он попал в местный Красовский детский дом вместе с младшим братом, Борисом, затем его одного перевели в детский дом в селе Никольском Тотемского района в Вологодской области. Брат Коли остался в Краскове. Так началась сиротская жизнь будущего поэта.

Откуда только —

Как из-под земли! —

Взялись в жилье

И сумерки, и сырость…

Но вот однажды

Все переменилось,

За мной пришли,

Куда-то повезли.

Шилов – художник. Картины. Творчество

Творчество Шилова – это целый мир. Натюрморты, пейзажи, графика, жанровые картины – все это можно увидеть на выставке, но, безусловно, главными его шедеврами являются портреты. Целый раздел отводит людям старшего поколения Шилов-художник. Картины стариков очень трогательны, возле них многие задерживаются на долгое время. К ним относятся следующие полотна:

- 1971 г. – «Старый портной».

- 1977 г. – «Моя бабушка».

- 1980 г. – «Зацвел багульник».

- 1985 г. – «Солдатские матери».

- 1985 г. – Забытый».

В творчестве мастера большую часть занимают портреты видных деятелей, дипломатов, знаменитых артистов, писателей.

- Балет «Спартак» 1976 г. – «Народный артист СССР Морис Лиепа».

- Балет «Жизель» 1980 г. – «Балерина Людмила Семеняка».

- 1984 г. – «Портрет писателя Сергея Михалкова».

- 1996 г. – «Мэр Москвы Лужков».

- 2005 г. – «Народный артист СССР Этуш».

Создано художником множество портретов священнослужителей.

- 1988 г. – «В келье» Пюхтицкий монастырь.

- 1989 г. – «Архимандрит Тихон».

- 1997 г. – «Монах Иоаким».

Натюрморты Шилова изображают многие предметы нашего обихода. Удивительно, как из изображения простых вещей (книги, посуда, полевые цветы) мастер создал шедевры.

- 1980 г. – «дары Востока».

- 1974 г. – «Фиалки».

- 1982 г. – «Анютины глазки».

Пейзажи автора представлены работами:

- 1983 г. – «Тишина».

- 1986 г. – «Оттепель».

- 1987 г. – «Последний снег в Переделкино».

- 1987 г. – «Николина гора».

- 1999 г. – «Золотая осень.

- 2000 г. – Осень в Уборах».

Другие работы Александра Шилова, которые необходимо отметить, это:

- 1981 г. – «В день рождения Ариши».

- 1981 г. – «Портрет Оленьки».

- 1988 г. – «Портрет матери».

- 1993 г. – «Бомж».

- 1995 г. – «Юная москвичка».

- 1996 г. – «Автопортрет».

- 1998 г. – «Судьба скрипача».

Детские и юношеские годы

В разгромленном фашистами Лиховом переулке Москвы 6 октября 1943 года в бедной интеллигентной семье родился Александр Шилов. Послевоенный город встретил нового жильца бедностью, теснотой и унылостью. Тяжесть заботы о троих детях легли на плечи мамы, Людмилы Сергеевны. Она работала в детском саду, две бабушки – сторожами, дворниками. В 1948 году, чтобы одеть детей к школе, женщина решилась на обмен квартиры с доплатой. Семья переехала на Сущеевский вал. Обмен получился неудачным – с деньгами обманули. Новым жилищем для 6 человек стала 13-метровая коммунальная комнатка.

В детстве

С детских лет Александр любил рисовать. Часто учителя поручали оформить выпуск стенгазеты. Победа Сережи, младшего на 6 лет брата, во Всемирном конкурсе детского рисунка, подтолкнула Сашу записаться в студию при Доме пионеров Тимирязевского района.

1957-1962 годы стали для мальчика самыми значимыми. Он разрывался между школой рабочей молодежи, студией, работой, а свободное время посвящал рисованию, мечтая вырваться из круга бедности и поступить в институт. Он понимал, как матери трудно содержать семью, работал грузчиком.

Вереница беспросветных будней преподнесла событие, сыгравшее важную роль в становлении живописца. Вместе с учителем изостудии Ворониным В.А. парень посетил выставку на улице Горького. Там и произошло знакомство с Александром Ивановичем Лактионовым. Впервые увидев работы Шилова и узнав, где и сколько тот работает, мастер возмутился и не позволил дальше уродовать талант.

Александр был направлен в студию президента Академии художеств В.Серову. Там прислушивался к советам, оттачивал технику рисования, готовился к поступлению в художественный институт, куда уже 2 раза сдавал экзамены и оба раза не добирал баллов.

В молодости

Расцвет творчества

Широкую известность Шолохову принесло произведение о донских казаках во времена революции и войны – роман «Тихий Дон» (1928–1932 гг.). Эта эпопея со временем стала популярна не только в СССР, но и в Европе, Азии, была переведена на многие языки.

Еще одним известным романом М. Шолохова является «Поднятая целина» (1932–1959 гг.). Этот роман в двух томах о временах коллективизации в 1960 году получил Ленинскую премию.

С 1941 по 1945 год Шолохов работал военным корреспондентом. За это время он написал и опубликовал несколько рассказов, очерков («Наука ненависти» (1942 г.), «На Дону», «Казаки» и другие).

Известными произведениями Шолохова также являются рассказ «Судьба человека» (1956 г.), неоконченный роман «Они сражались за Родину»(1942–1944 гг., 1949 г., 1969 г.).

Стоит отметить, что важным событием в биографии Михаила Шолохова в 1965 году было получение Нобелевской премии по литературе за роман-эпопею «Тихий Дон».

Личная жизнь

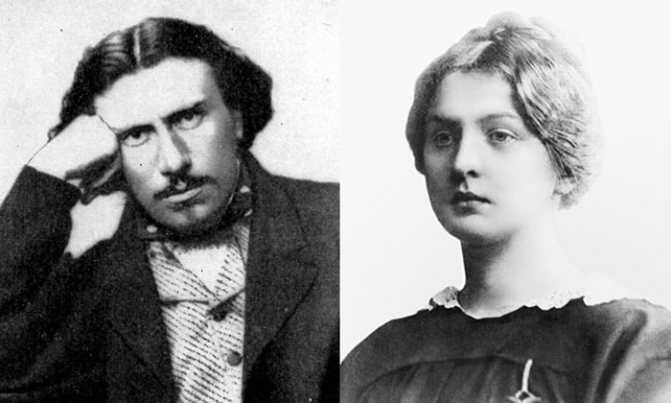

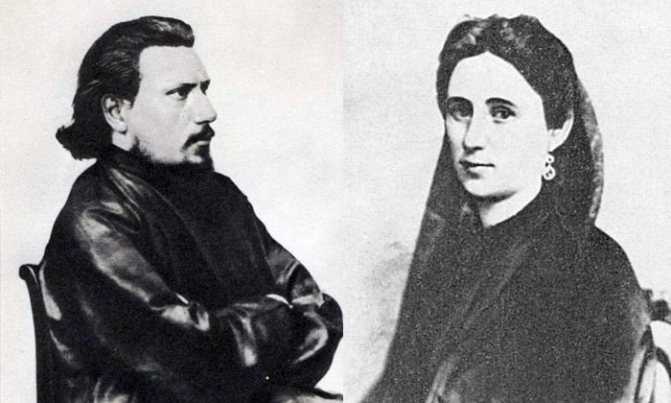

В биографии Николая Лескова было 2 официальных брака. Его первой женой стала дочь богатого предпринимателя Ольга Смирнова, на которой он женился в 22-летнем возрасте.

Со временем у Ольги начались психические расстройства. Позже ее даже пришлось отправить на лечение в клинику.

Николай Лесков и его первая жена Ольга Смирнова

В этом браке у писателя родилась девочка Вера и мальчик Митя, который умер в раннем возрасте.

Оставшись фактически без жены, Лесков начал сожительствовать с Екатериной Бубновой. В 1866 г. у них родился сын Андрей. Прожив в гражданском браке 11 лет, они решили расстаться.

Николай Лесков и его вторая жена Екатерина Бубнова

Интересен факт, что Николай Лесков практически на протяжении всей своей биографии был убежденным вегетарианцем. Он являлся ярым противником убийства животных ради пропитания.

Более того, в июне 1892 г. в газете «Новое время» Лесков опубликовал призыв под названием «О необходимости издания на русском языке хорошо составленной обстоятельной кухонной книги для вегетарианцев».

В результате в 1893 г. в России была опубликована такая книга.

Биографические данные

Такой коммерческой успешностью, как Александр Шилов, может похвастаться мало кто из современных художников. Успех его основан на том, что он пишет портреты великих современников, но многие считают их слишком похвальными, льстивыми. Чтобы выяснить, как формировались взгляды и стиль художника, надо изучить его биографию.

Ранние годы и образование

Александр родился 6 октября 1943 года. С детства мальчик интересовался живописью. Во многом на это повлияло знакомство с Александром Ивановичем Лактионовым. В раннем творчестве Шилов много подражал ему. Он учился в изостудии в Доме пионеров в Тимирязево.

Некоторые биографы считают, что увлечение Шилова искусством было вызвано желанием сбежать от реальности. В ней он существовал в стесненных материальных условиях послевоенных лет. Мать перестала жить с отцом, когда мальчик был маленьким. Она с двумя другими детьми ютилась в одной квартире с бабушкой Александра.

Уже в 15 лет молодой человек отправился на работу. Он устроился лаборантом благодаря знакомствам матери. А по вечерам, после работы, ходил в художественную школу. Эта практика позволила ему в дальнейшем поступить Суриковский художественный институт, в мастерскую Королёва.

Зрелость и творческий путь

К моменту окончания обучения Александр определился с направлением своей деятельности. Если в институте он рисовал пейзажи, после выпуска Шилов стал заниматься портретами. Ими он и прославился. Первым популярным циклом работ художника стали портреты космонавтов Советского Союза.

Шилова ценили: он отказывался от экспериментов со стилем. Именно поэтому он участвовал во многих крупных столичных выставках. А в семидесятые годы Александр Максович даже стал рисовать портреты по индивидуальным заказам от партийных деятелей. По сути, он стал официальным портретистом советского правительства.

Личная жизнь

Машенька Шилова 1983 г.

Неоднократно журналисты пытались расследовать, кому же принадлежит сердце Александра Максовича Шилова. Однако возлюбленные художника довольно часто менялись. В 1974 году он стал отцом мальчика, которого родила его первая жена Светлана. Мальчик, которого назвали Сашей, пошел по стопам родителя и тоже занимается живописью.

Во время второго брака с женщиной по имени Анна родилась девочка Маша. К сожалению, она рано умерла. А союз художница и его бывшей модели распался. Сейчас он состоит в отношениях со скрипачкой по имени Екатерина. У пары родилась дочь Юлия. Брак до сих пор не оформлен.

Политическая деятельность

Шилов всегда имел провластные позиции. С 1999 года художник является членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Также он неоднократно был доверенным лицом Владимира Владимировича Путина и Сергея Семеновича Собянина. Во многом именно тесное сотрудничество с властью провоцирует критику Александра Шилова.

Критические мнения

Глава пушкинского Музея изобразительных искусств Ирина Александровна Антонова считает, что творчество Шилова — “очень тяжелый случай”. Такое мнение обусловлено тем, что художник использует слишком примитивные приемы изобразительного искусства. Еще его осуждали за инициирование сноса памятников ради постройки собственной прижизненной галереи. Это произошло в 2002 году на Волохонке, в Москве.

Вывод

Чувственный баритон с шикарным обертоном и аристократическая внешность Юрия Охочинского известны всему миру. Он воспитывался на качественной популярной музыке: мелодичных и эстетичных голосах Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Бинга Кросби, Хампердинка, Георга Отса, Валерия Ободзинского. И выгодно отличался от заполнивших телевидение и радиоэфир гламурно одетых исполнителей, поющих бездарные песни дурными голосами под фонограмму. Пик его популярности пришелся на 2-ю половину 80-х годов. Романтический репертуар, завораживающий голос и высоко-артистичная манера исполнения певца особенно ценились ленинградской интеллигенцией.

Он награжден многочисленными лауреатскими дипломами и премиями.