Творческая деятельность

Первыми творческими работами тринадцатилетнего Саши Пантелеева стали эскизы декораций к пьесам А.С. Грибоедова «Горе от ума» и Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна». После художественного училища он написал эскизы декораций для Башкирского государственного театра оперы и балета и Республиканского русского драматического театра. Всего Александр Васильевич поработал над созданием декораций к 17 постановкам. Александр Васильевич участник республиканских (с 1953 года), зональных (с 1964), всесоюзных и зарубежных художественных выставок (с 1957). С 1969 года прошло шестнадцать персональных выставок художника. Его картины и рисунки хранятся в 40 музеях России и стран СНГ. Шесть картин находятся в Государственной Третьяковской галерее. Фонды Вологодской картинной галереи насчитывают 136 произведений живописи и 1268 рисунков А. В. Пантелеева. Картины «Март», «Бухара» находятся в Художественном музее им. М. В. Нестерова, «Горлицы» в Пермской художественной галерее, «Голубые минареты» в Тюменском музее изобразительного искусства, «Зима. Скалы» и «Уфимская ТЭЦ» в Художественном фонде Союза художников РФ, «Уральский натюрморт» в Министерстве культуры России. Более 80 работ художника приобретены частными коллекционерами.

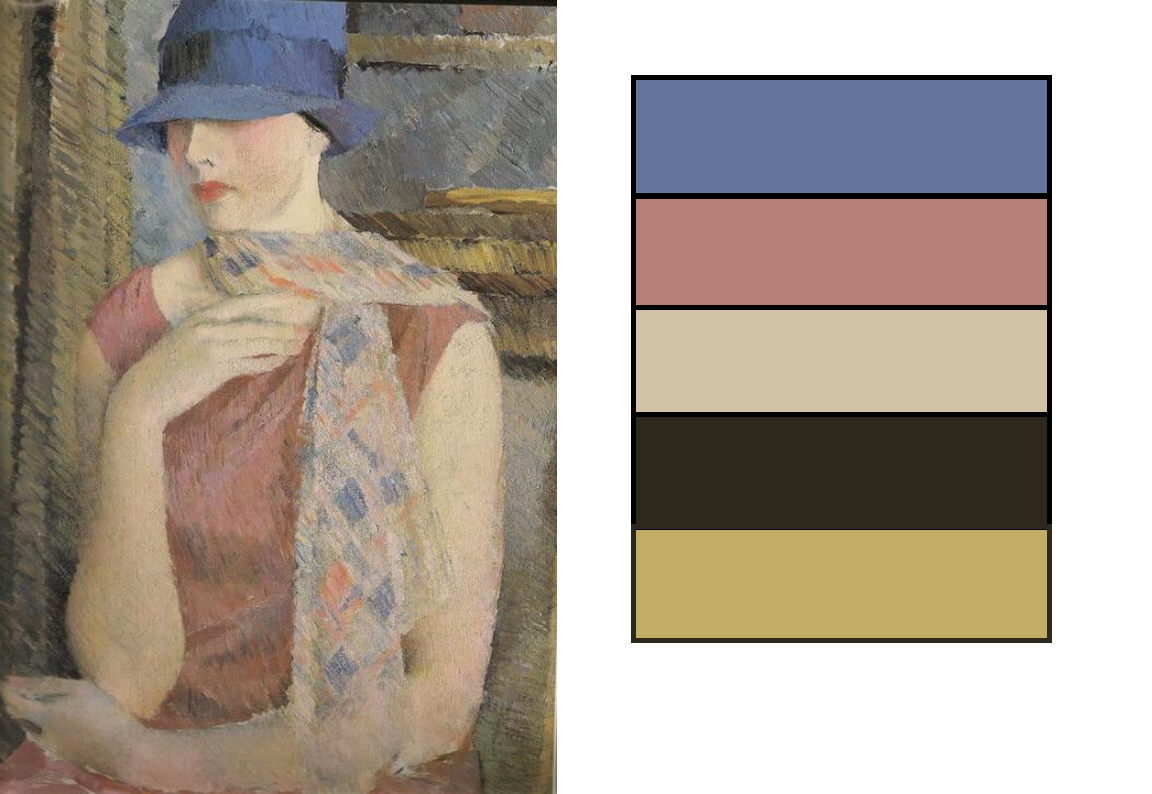

ЦВЕТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«Параллельно с работой по иллюстрированию детских книг, в те же 1940-1950-е годы в лебедевской мастерской шла и другая работа, результаты которой никогда не появлялись на выставках и становились известными лишь немногочисленным близким друзьям художника. Лебедев продолжал создавать галерею портретов своих современников и систематически работал над изображением обнаженной женской натуры.

Теперь уже трудно понять, почему он решил окружить свою живопись атмосферой тайны. Его портреты, выполненные в духе «живописного» реализма, не вступали в противоречие с идейно-эстетическими установками советского искусства тех лет. Быть может, известную роль в решении художника могла играть неудовлетворенность достигнутым, вечная лебедевская взыскательность и требовательность к себе; можно также предположить, что, идя по пути экспериментирования в живописи, художник считал свои работы незавершенными и поэтому пока еще не подлежащими широкому опубликованию.

В самом деле, по сравнению с произведениями 1920-1930-х годов, поздняя живопись Лебедева представляет собой нечто новое и даже неожиданное. Следует, впрочем, подчеркнуть, что принципы «живописного» реализма, разработанные художником в предвоенное время, продолжали играть для него руководящую роль. В портретах он, как и прежде, стремился правдиво передать индивидуальные особенности выбранной им модели и выразить свое лирическое волнение, раскрывая средствами живописи мир образов и душевных состояний человека. Те же задачи определили и характер этюдов обнаженной натуры, созданных художником в поздний период его деятельности.

Но с годами в творческом сознании Лебедева постепенно назревали глубокие перемены, коснувшиеся прежде всего оценки традиций, служивших ему опорой, и тех образцов, на которые ориентировалась его живопись

На портрете изображена жена художника Надежда Сергеевна Надеждина (настоящая фамилия Бруштейн, 1904—1979) — танцовщица, балетмейстер, впоследствии народная артистка СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1978), лауреат Сталинской премии (1950), лауреат золотой медали Мира имени Жолио-Кюри (1959), организатор и руководитель хореографического ансамбля «Берёзка».

Полный лиризма, отличающийся редкой гармонией чувств автора и их живописного выражения, портрет, по мнению О. Шихаревой, был создан в период взлёта творческого дарования В. Лебедева.

В эти годы Надеждина послужила моделью для многих произведений В. В. Лебедева. В. А. Леняшин причисляет В. Лебедева к художникам, для которых совершенствование портретной формы оставалось необходимой целью, и называет его «Портрет Н. Надеждиной» «неожиданно цветным и элегантным».

Написанный в мягких пастельных полутонах, трепетными мазками, в манере, свидетельствующей об интересе к живописи французских импрессионистов, портрет, по мнению О. Шихаревой, воспринимается как олицетворение женственности. Изящная шляпка, закрывающая глаза, мягкая скользящая по лицу тень — всё эти использованные с артистизмом детали помогли В. Лебедеву создать образ загадочный и поэтичный.

Отмечая большой вкус и незаурядное мастерство, с которыми написан портрет, Л. С

Зингер обращает внимание на то, как художник в работе блестяще справляется с задачей передачи пластических свойств модели, обыгрывая рисунком и цветом позу, жест рук, пренебрегая таким, казалось бы, важным компонентом портрета, как выражение глаз. В портрете Надеждиной они наглухо закрыты полями шляпки

При этом весь строй работы убеждает в живо и верно схваченном сходстве с моделью.

ЦВЕТО-ТОНОВОЙ АНАЛИЗ КАРТИНЫ

Новости

Миръ

Уполномоченный МИД РФ: Встреча Обамы с гей-активистами в Петербурге — очередной двойной стандарт американцев

07.09.2013 | 07:30

Страна

Альпинисты водрузят копию Знамени Победы на Пик Победы и на Эльбрус

05.03.2015 | 10:10

Власть

Совбез: Россия делает ставку на развитие отношений с Китаем и Индией

19.01.2016 | 04:23

Политика

КПРФ внесет в Думу инициативу об обязательности дебатов для первых лиц партийных списков

18.01.2016 | 07:57

Экономика

Новак: цена на газ для Украины с 1 апреля будет контрактной, действие скидки истекает

31.03.2016 | 07:36

Общество

Минтруд будет стимулировать работодателей к улучшению условий труда

04.08.2015 | 12:02

Наука

На Алтае создан симулятор процессов детонационного синтеза наноалмазов

24.10.2014 | 13:07

Культура

На фестивале кино имени Юрия Озерова в Калининграде покажут 60 новых фильмов о войне

17.09.2015 | 04:57

Жизнь

Банкротство без суда

16.11.2023 | 09:51

Происшествия

Три землетрясения зарегистрированы на Курилах

12.06.2016 | 11:56

Детское восприятие рисунков

Путь творческого человека всегда сложен. Первый сигнал, первый звонок прозвенел для Лебедева в середине 20-х годов. Мне неизвестно, услышал ли его художник

Но нам, сегодняшним, его нужно услышать и еще раз обратить внимание на то, как неоднозначно и содержание, и оформление книги действуют на читателя, как различно восприятие взрослого и маленького человека и даже восприятие детей одного и того же или близкого возраста

Сегодня много говорится о губительном воздействии на детей теле- и видеопродукции. Но почти никто не изучает, как воздействуют на ребенка иллюстрации, выполненные в разных техниках, коих сейчас множество. Обращение к феномену Лебедева в этом плане весьма показательно.

Отдельная благодарность Е. Штейнеру, который нашел и опубликовал избранные фрагменты из материалов, собранных работниками Института детского чтения в 20-е годы. Эти материалы должны были стать основой для серьезного исследования особенностей восприятия художественной иллюстрированной книги детьми. Не стали. Институт прекратил свое существование. Указанные материалы показывают, как воспринимались иллюстрации В. Лебедева к «Слоненку». Дети не поняли их.

Плакатная, плоскостная техника, сочетание серого и черного, т.е. мрачных для детских глаз цветов, были не только новыми для них, они вызывали совсем не те ассоциации, которые, видимо, представлялись художнику. Дети видели фигуры животных как бы разрезанными на части.

Как пишет Е

Штейнер, внимание привлекала не сама фигура, а те кусочки, которые, на взгляд детей, «отлетели» от нее. Проводившие эксперимент фиксировали детский восторг по поводу «расчленения» рисунка. Современный автор предполагает, что такие картинки «внедряли в подсознание зрителя чувство разорванности бытия» (выделено мной

— З.Г.). «И это чувство разорванности, нарушения естественного течения органической жизни перетекало из детских книжек в детские головки»

Современный автор предполагает, что такие картинки «внедряли в подсознание зрителя чувство разорванности бытия» (выделено мной. — З.Г.). «И это чувство разорванности, нарушения естественного течения органической жизни перетекало из детских книжек в детские головки» .

Детское восприятие рисунков отнюдь не умаляет сделанного художником. Оно свидетельство того, как непредсказуем ребенок в своих отношениях с книгой, как внимательно и провидчески грамотно должен работать взрослый, создавая книгу для детей. Увлекаясь техникой иллюстрации, поисками собственного стиля, будучи мастером, но не будучи педагогом по образу мысли и восприятию детства, Владимир Васильевич не уловил, не почувствовал, что те, для кого он работает, могут не понять его или понять превратно. Но не эти — другие, новой силы потрясения ждали художника впереди.

Работа в Детгизе. Тандем Лебедев-Маршак

По одним сведениям, в 1924-м, по другим, в 1925 г. В. Лебедев приходит в Детский отдел Ленинградского отделения Госиздата (Детгиз) и возглавляет художественную редакцию. Литературным редактором стал С. Маршак, который и пригласил Лебедева. С этих пор и до 1933 г. они вместе везут воз проблем, связанных с изданием новой детской книги, поиском, обучением, «взращиванием» новых, советских по миропониманию авторов и художников.

Работе в Детгизе предшествовали встреча, знакомство и сотрудничество в издательстве «Радуга», где они выпустили несколько совместных книжек. И когда пришла пора Детгиза, Маршак точно знал, кого следует сделать главой художественной редакции. И не ошибся. Б. Семенов считает содружество Лебедева с Маршаком «неразрывным». Видимо, самой судьбе было угодно соединить их. Оба относились друг к другу с высокой степенью уважения.

Тандем Лебедев-Маршак не был чем-то исключительным для того времени. В 20-х годах XX в. так работали и Маяковский, и Чуковский. Художник не был фигурой, стоящей «за спиной писателя» и следующей его рекомендациям. Он был способен создавать книгу, в первую очередь книгу для детей дошкольного возраста, самостоятельно, понимая не только художественные задачи, которые следовало бы воплотить, но и задачи содержательные, продиктованные и революционным преобразованием мира, и познавательными потребностями детей.

У В. Лебедева есть книга «Охота», изданная в издательстве «Радуга» в 1925 г. Это книга без текста. Но рисунки в ней говорят о многом, хотя выполнены очень лаконично, с минимальным цветовым разнообразием. Цвет коричневый, черный, синий с оттенками голубого, темновато-желтый. Такой подбор цвета подчеркивает драматические коллизии, возникающие на охоте. Но фигуры охотников, зверей, животных, живущих рядом с человеком, столь выразительны, столь искусно расположены и вырисованы на белом листе бумаги, что перед глазами того, кто рассматривает их, будь то взрослый или ребенок, возникает яркая картина противоборства человека и зверя, силы и разума, борьбы за жизнь, которая одинаково дорога всем. И хотя фигуры стилизованы — лиц охотников мы не видим вовсе, а изображение животных плоскостное, — анатомия их передана так четко, так правильно, в соответствии с ситуацией, в которую попадают герои книги, что нет сомнения в реальности происходящего, в напряженнейшем и опасном характере борьбы между человеком и животным. Остается только пожалеть о том, что «Охота» давно не переиздавалась, а так рисовать животных сейчас некому. Да и слово «рисовать» мне кажется здесь не совсем точным, слишком простым для Лебедева. Это создание картины, это проживание запечатленного кистью события, это палитра чувств, событием вызванных.

Лебедев и Маршак, как и представители других парных творческих союзов, были равнозначно талантливы, потому и существовали вместе так долго. Единственное, что отличало их союз: оба были руководителями редакций, а значит, отвечали не только за свою работу, но и за работу других, за издательскую политику Ленинградского отделения Детгиза в целом.

Детская книга

Детский отдел Госиздата, созданный в Петрограде в конце 1924 года, размещался на Невском пр., д.28, в Доме кoмпании «Зингер». Его возглавили два редактора, литературный и художественный: С. Я. Маршак и В. В. Лебедев. Вдвоём они поставили перед собой целью создание принципиально новой детской художественной книги. За годы их работы в издательстве появилось новая детская книга, имеющая совершенно другую форму и другое назначение, чем детская книга XIX века.

Образцом художественной формы новой детской книги критики считают литографированные книги русских футуристов 1910-х годов. Авторы этих книг отказались от типографского набора и применили литографскую технику, общую для текста и иллюстраций. Русская литографированная книга — уникальное явление в книжном искусстве XX века, не имеющее аналогов на Западе. Художники — М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова, О. В. Розанова, П. Н. Филонов — опирались в своих литографированных книгах на традицию древнерусских рукописных книг и на народный лубок.

Литографированные книги выпускала в Петрограде в 1918—1919 годах книгопечатная артель «Сегодня»., с которой сотрудничали художники В. М. Ермолаева и Н. Ф. Лапшин. Значительная роль в создании детской книги 1920-х годов принадлежит частному издательству «Радуга», возглавляемому известным в своё время журналистом Л. М. Клячко. Он привлёк в издательство К. И. Чуковского и С. Я. Маршака, не писавшего до этого стихов для детей. С издательством сотрудничали, в основном, художники, близкие кругу «Мира искусства»: С. Чехонин, Н. Кузьмин, Ю. Анненков, М. Добужинский, В. Конашевич, Б. Кустодиев, Е. Кругликова, М. Цехановский. Именно в этом издательстве вышла первая «новая» книга — «Слонёнок» Р. Киплинга, переведённый К. Чуковским с иллюстрациями В. В. Лебедева. Эта скромная книга была высоко оценена Н. Н. Пуниным.

В число наиболее известных книг, проиллюстрированных В. Лебедевым, входят, прежде всего, книги написанные поэтом Самуилом Маршаком: «Цирк», «Мороженое», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый полосатый», «Разноцветная книга», «Двенадцать месяцев», «Багаж».

Как мастер, Лебедев внёс огромный вклад в разработку художественной конструкции детской книги, в композиционные и изобразительные приёмы и средства, и поддержал совершенно новое отношение к самому содержанию детской книги. С. Я. Маршак привлёк к сотрудничеству в новом издательстве таких писателей и поэтов, как Александр Введенский, Даниил Хармс, Николай Олейников, Корней Чуковский, Л. Пантелеев, Борис Житков, Евгений Шварц, Виталий Бианки, Николай Тихонов, Михаил Зощенко, Ольга Берггольц, Вениамин Каверин и другие. Особой заслугой писателей и художников было также создание нового литературного жанра — «познавательных» книг для детей.

В сентябре 1933 года на базе этого отдела и детского сектора издательства «Молодая гвардия» было создано издательство «Детская литература», первоначально называвшееся «ДЕТГИЗ» (Детское Государственное Издательство); его редакторами также стали С. Я. Маршак и В. В. Лебедев.

Школа Лебедева

В. В. Лебедев, уже опытнейший к тому времени живописец, сделал в двадцатые-тридцатые годы свою «лебедевскую школу». У него начали свою работу в книжной графике юные живописцы, в том числе такие профессиональные живописцы как Алексей Пахомов, Юрий Васнецов, профессиональные графики Евгений Чарушин, Валентин Курдов, к числу его учеников принадлежали также художницы Евгения Эвенбах, Татьяна Шишмарёва. Как мастер, Лебедев привносил много собственного в работы учеников, другой раз без помощи других переделывая их картинки.

«Все эти мастера, много работавшие не только лишь в графике, да и в станковой живописи, называли собственный творческий способ „красочным реализмом“, понимая под этим термином искусство воззвания к реальной окружающей реальности, конкретно из нее черпая свои темы и образы… опирающееся не только лишь на традицию критичного реализма 19 века, а обширно использующее опыт и заслуги всей новейшей и новой художественной культуры как российской, так и западноевропейской… Можно было бы именовать „графическим реализмом“ творческое течение, сформировавшееся тогда в среде мастеров детской иллюстрированной книжки, работавших под управлением В. В. Лебедева, Н. А. Тырсы и Н. Ф. Лапшина в художественной редакции детского отделения Госиздата». Эстетика «графического реализма» складывалась не только лишь из системы художественных приёмов. Можно охарактеризовать его и как истинное творческое течение, ввиду имеющихся согласованных творческих принципов. Оно соединяло воединыжды многих живописцев, включённых в процесс становления и развития детской книжки в ленинградской графике 1920—1930-х годов.

2.1 Общий колорит

Обычно, под колоритом принято подразумевать некую систему цветов, а также их сочетаний и взаимоотношений по всему произведению искусства или, непосредственно, дизайна, которые, в свою очередь, образуют эстетическое единство и выражает, тем самым, какое-либо чувство или же мысль, а также состояние природы или человека. Об общем колорите всего произведения можно полноценно рассуждать лишь в том случае, если выполнены следующие условия:

— одинаковая степень смешанности или чистоты цветов произведения

-обобщающий налет какого-либо цвета

— «световая вуаль», то есть когда все цвета одинаково насыщены.

Для общего характера колорита важно преобладание холодных или теплых тонов. Теплыми называются такие тона, которые близки к желтому, красному

Они будто согревают, радуют глаз, в то время как тона, близкие к синему или зеленому, успокаивают живописную поверхность, нейтрализуя её.

- Цвет и художественный образ.

Данное эстетическое единство создается удивительно мягким и в то же время чем-то даже бодрым сочетанием светло-молочных, нежно-фисташковых, лавандово-голубых, темно-зеленых, нежно-розовый и тускло-малиновый.

Теней на картине не изображено но зато сама девушка, её образ и одежда очень сильно акцентируют внимание на себе да и всем своим видом она придаёт еще больше живописности этой картине. В целом натюрморт написан в холодных сдержанных тонах, его основной колорит не броский и не вызывающий

Благодаря текстуре мазков, создается впечатление того, что натюрморт будто сделан из мутного стекла

В целом натюрморт написан в холодных сдержанных тонах, его основной колорит не броский и не вызывающий. Благодаря текстуре мазков, создается впечатление того, что натюрморт будто сделан из мутного стекла.

В этом художественном произведении можно выделить пять основных и главных цветов. (рис. 2.1)

Художники детской книги

Уникальной особенностью эпохи конца 1920—30-х годов было то, что многие художники русского авангарда в это время искали возможности зарабатывать вне своей основной, живописной работы, и охотно шли в издательство работать с Лебедевым. Все без исключения замечательные мастера книги были крупными живописцами или графиками, которые сумели внести достижения своей собственной живописи и рисунка в русло книжной специфики. Единственное условие, которое ставил Лебедев-редактор, — это то, чтобы книга была единым, цельным и конструктивно решённым организмом. «Сейчас над книгой работают все художники, способные работать в книге, то есть создавать чёткие и убедительные образы», — утверждал Лебедев.

Веру Ермолаеву, Николая Лапшина и Николая Тырсу Лебедев считал своими соратниками .

Вокруг Лебедева объединялись художники не просто разные, но даже противоположные, порой не имеющие между собой ничего общего: Пётр Соколов Владимир Татлин, Александр Самохвалов, Эдуард Будогоский , Генрих Левин, Николай Радлов , Виктор Замирайло, Лев Юдин, Владимир Стерлигов, Эдуард Криммер, Елена Сафонова, Алиса Порет, Татьяна Глебова, Павел Кондратьев, Константин Рудаков, Александра Якобсон и Миней Кукс, Владимир Тамби, Павел Басманов, Юрий Сырнев. Из художников прежнего круга Лебедев сотрудничал с Владимиром Конашевичем и Дмитрием Митрохиным.

Источники

- Пунин Н. «Слоненок» // «Жизнь искусства». 1922. № 15.

- Пунин Н. «Русский плакат. 1917—1922. Вып. 1. В. В. Лебедев». Пг.: «Стрелец», 1922.

- Пунин Н. «Значение кубизма в творчестве В. Лебедева». / «В. Лебедев. Каталог произведений 1920—1928». Л.: Изд. Государственного Русского музея, 1928

- Пунин Н. «В. В. Лебедев». // «Красная газета». 13 июля 1928. № 161.

- Воинов В. В. «В. Лебедев». // «Красная панорама». 1928. № 20.

- Денисов В. «Выставка В. Лебедева». // «Жизнь искусства». 1928. № 21.

- Воинов В. «Выставка В. В. Лебедева». — Л., 1928

- «Мазня вместо рисунков. Формалистическим выкрутасам не место в детской книге» // «Комсомольская правда». 15 февраля 1936. № 37.

- «О художниках-пачкунах»// Правда. 1 марта 1936. № 60.

- Лебедев В. «Работа художника в книге для дошкольника». // «Книга для детей». Бюллетень Гос. изд-ва Наркомпроса РСФСР, 10 марта 1946 года

- Сушанская В. «Владимир Лебедев как художник детской книги». — В сб.: «О литературе для детей». Вып. 3. Л., 1958;

- Петров В. «Портреты В. Лебедева» // «Творчество». 1961. № 6.

- Петров В. «Из истории детской иллюстрирован¬ной книги 1920-х годов» // «Искусство книги». Вып. 3. — М.: «Искусство», 1962

- Лебедев В. «Натурщицы: Каталог». Вступ. ст. Е. Левитина. — М., 1967.

- Конашевич В. «О себе и своем деле». — М., 1968.

- Ковтун Е. «Петроградские „Окна РОСТА“» // «Творчество». — 1968. № 2.

- Герчук Ю. «Рисунки Владимира Лебедева» // «Творчество». — 1968. — № 3.

- «Альбом автолитографий В. В. Лебедева „Охота“» / Вступ. ст. В. Н. Петрова. — Л.: «Художник РСФСР», 1968.

- «Петроградские „Окна РОСТА“: Каталог выставки» / Вст. ст. Е. Ковтуна и А. Чистяковой. — Л.: Изд. ГРМ, 1968.

- Кузнецов Э.Д. «В. В. Лебедев» // «Искусство книги». 1967. Вып. 7. — М.: «Книга», 1971.

- Ганкина Э. 3. «Русские художники детской книги». М., 1963

- «В. В. Лебедев. Каталог выставки». Л., 1972;

- Петров В.Н. «Владимир Васильевич Лебедев. 1891—1967». — Л.: «Художник РСФСР», 1972.

- «Владимир Васильевич Лебедев: Каталог выставки» / Вступ. ст. Н. И. Поповой. — Л.: Гос. Рус. Музей, 1972.

- «В. В. Лебедев. Рисунки». Альбом. Вступительная статья В. Пушкарева. Л., 1974

- Глоцер В. «Художник и детская книга. Лебедев, Альтман, Васнецов» // «Искусство книги». 1968-1969. Вып. 8. — М., 1975. С. 126—127.

- «Художники детской книги о себе и своём искусстве: Статьи, рассказы, заметки, выступления» / Сост., запись, коммент. В. Глоцера. — М.: «Книга», 1987.

- Верейский О. «Встречи с В. В. Лебедевым» // Верейский О. «Встречи в пути». — М.: «Искусство», 1988. С. 36-54.

- Курдов В.И. «Памятные дни и годы. Записки художника». — СПб.: «Арсис», 1994. С. 56-67.

- Блинов В. «Русская детская книжка-картинка». — М., 2009. С. 102-113.

- Кудрявцева Л. «Собеседники поэзии и сказки». — М., 2008. С. 23-26, 33-36.

- Траугот В. «Лебедев». // «Experiment/Эксперимент: Журнал русской культуры». № 16: «Шестнадцать пятниц: Вторая волна ленинградского авангарда». В 2 ч. LA (USA), 2010. Ч. 2. С.138-144.

- Шишмарёва Т.В. «…Написала о своих друзьях». Публикация, предисловие и примечания З. Курбатовой. Журнал «Наше наследие», № 90-91. М.: 2009. С. 106-121.

Становление Лебедева как художника

Владимир Васильевич Лебедев (1891-1967) родился в Санкт-Петербурге в семье механика. Именно в семье он научился ценить умение человека работать, быть профессионалом. Сам выучился многим ремеслам, имел глубокие и разносторонние профессиональные знания. В рисовании любил точность, тщательно изображал каждую деталь. Особенно в том случае, когда это касалось машин. Здесь они с Маршаком были очень похожи.

Впоследствии В. Курдов, называвший себя учеником В. Лебедева, скажет: «Нашу работу Лебедев рассматривал, по существу, как следствие ремесла, приравнивал наш труд к труду рабочего…». С ним нельзя не согласиться, имея в виду ту физическую силу, то мастерство, которое вырабатывается годами, то терпение, которое художник вкладывает в создание своего произведения, то время, которое он тратит, чтобы глубоко познать изображаемое.

Требование глубины познания Лебедев относил прежде всего к себе. У него не было академической художественной подготовки, систематического художественного образования. Он учился в частных школах и студиях, преподавал сам, наблюдая за тем, как работают его ученики. Но это не помешало ему стать народным художником РСФСР и от коллег получить такие определения, как «признанный мастер», «крупный живописец», «знаменитый автор политических плакатов», «замечательный редактор», создавший свою школу, свое направление в иллюстрировании детской книги. Впоследствии его назовут «великим художником детской книги», «королем детской книги». И это будут заслуженные, проверенные временем определения . Всего этого он добивался трудом.

Выразительный словесный портрет В. Лебедева создан Б. Семеновым: «Я смотрел на его сильные руки в закатанных по локти рукавах, как на руки Зевса, который может создать все, что только пожелает. Умелые его пальцы действительно были способны на любую трудную работу, он сам сколачивал подрамники, натягивал холсты, строгал, чинил и склеивал мебель и этими же руками создавал, будто из воздуха, свои рисунки, где вы не найдете ничего приблизительного, ни одной неверной нотки» .

БИОГРАФИЯ. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Владимир Лебедев родился 26 мая 1891 года в Петербурге. Его отец Василий Лебедев был механиком, а мать – домохозяйкой.

Все детство Владимир Лебедев провел в родном Петербурге. Он получил образование в Петровском коммерческом училище. В свободное время будущий художник занимался спортом – футболом и боксом, много рисовал, брал уроки у разных живописцев. Лебедев вспоминал: «Рисовать я начал, по рассказам родителей, с четырех-пяти лет. Проделывал я это следующим образом: раскладывал на полу бумагу, а сам ложился на живот и «творил» баталии и лошадей, причем начинал рисовать лошадей всегда с хвоста».

Владимир Лебедев увлекался военной историей, хотел стать художником-баталистом. Сначала он был учеником частной школы А. И. Титова, где его научили рисовать обнаженную натуру, а с 1910 года стал посещать мастерскую баталиста Франца Рубо. Кроме него в этой мастерской учились живописцы Лев Бруни, Петр Львов и Михаил Авилов.

В том же 1912 году Лебедев поступил в Академию художеств, но занятия он посещал редко. Позднее он вспоминал: «Я в Академии не нашел ни среды, ни профессуры. И она не вызывает у меня воспоминаний. Благодарен я только ее хорошей библиотеке». В это время иллюстрации к детским произведениям и политические карикатуры художника уже публиковали в журналах «Галчонок», «Аргус», «Новый Сатирикон».

Лебедев часто посещал выставки и салоны. К столетию Отечественной войны 1812 года, Французский институт в Петербурге и журнал «Аполлон» собрали около тысячи картин, рисунков и скульптур французских живописцев. Выставка этих предметов под названием «Сто лет французской живописи (1812—1912)» повлияла на творчество художника. Биограф Всеволод Петров писал: «Так возникли у Лебедева глубокие и прочные связи с французской художественной традицией, впоследствии укрепившиеся и прошедшие сквозь всю его жизнь».

В конце 1910-х Владимир Лебедев увлекся авангардом. Его работы этого периода, в том числе «Натюрморт с палитрой», написаны в стиле кубизма. С 1918 года он начал преподавать в Академии художеств, которую советское правительство преобразовало в Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские (сейчас – Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина). В этом же году в издательстве «Огни» вышла первая книга с иллюстрациями Лебедева – арабская сказка «Лев и бык».

После издания «Льва и быка» Лебедев вместе с Ильей Репиным, Сергеем Чехониным, Александром Бенуа и другими художниками проиллюстрировал первую советскую книгу для детей – сборник «Елка»

В 1920-х Лебедев работал в Российском телеграфном агентстве (РОСТА), сотрудничал с сатирическими журналами большевиков, где публиковали его политические карикатуры. Рисовал художник и агитационные плакаты. Свою первую работу такого типа он создал еще в 1917 году. Тогда он участвовал в конкурсе Временного правительства на лучший рекламный плакат государственного кредита «Заём Свободы». Лебедев не выиграл, однако уже в следующем 1918 году он создал плакат-панно к годовщине Октябрьской революции, который вывесили в Петрограде на Невском проспекте.

В сентябре 1919 года в Москве начал работать плакатный отдел Российского телеграфного агентства. Спустя несколько месяцев его филиал появился в Петрограде. Владимир Лебедев работал там с весны 1920 года. Вместе с Владимиром Козлинским и Львом Бродаты он был одним из ведущих художников организации. В серии «Окна сатиры РОСТА» вышло около 600 плакатов Лебедева. Их вывешивали на улицах Петрограда, в рабочих клубах, на агитпоездах и пароходах. Ранние плакаты художника напоминали его карикатуры для журнала «Новый Сатирикон». Их героями выступали белогвардейцы, бывшие дворяне и мародеры. В произведениях 1920-х годов чувствовалось влияние кубизма, от которого художник взял лаконичность форм и новые композиционные решения — свободное размещение фигур на холсте. Интересовался Лебедев и творчеством Казимира Малевича. Книжный график Валерий Траугот писал: «И лебедевские «окна» РОСТА, и, главное, лебедевская книга находились под огромным влиянием Малевича. Лебедев целиком использовал приём Малевича, его творческую выдумку. От себя он внёс тонкий цвет». Среди сохранившихся до наших дней плакатов художника – «На страже Октября», «Работать надо – винтовка рядом», «Капиталист Запада рвет на себе волосы по поводу Второго Съезда Коминтерна».

Биография

Родился 8 ноября 1888 года в селе Большая Глушица Николаевского уезда Самарской губернии в семье священника.

Начальное образование получил в Николаевском духовном училище(1902?). В 1909 году окончил Самарскую духовную семинарию. В 1913 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и правом быть преподавателями и занимать административные должности по духовно-учебному ведомству и при соискании степени магистра богословия не держать новых устных и письменных испытаний. Оставлен профессорским стипендиатом при кафедре Латинского языка.

В 1914-1915 годы состоял членом Педагогического Общества при Казанской Духовной Академии, состоял редактором «Известий по Казанской епархии», напечатал несколько статей и рецензий.

В 1916 году был рукоположен во священника.

С 22 апреля 1916 года до закрытия Казанской духовной академии в 1921 году состоял в ней доцентом и профессором по кафедре патрологии.

В 1916 году избирался депутатом Епархиального съезда и депутатом Казанского Экстренного Епархиального съезда в мае 1917 года. Представлял Казанскую епархию на Всероссийском Московском Съезде духовенства и мирян.

Известно, что в 1922 году находился в заключении в тюрьме.

После этого до 1932 года служил в Петропавловском соборе в Казани.

В августе 1932 года священник Александр Лебедев был назначен ключарём Богоявленского Собора в Дорогомилове.

Протоиерей Александр Лебедев был яркой личностью, талантливым богословом, имел репутацию одного из лучших московских проповедников и запомнился современникам благолепным служением и душеполезными проповедями. Его статьи публиковались в каждом номере «Журнала Московской Патриархии» за 1933-1935 годы. В одной из проповедей он писал: «… Будем же созидателями жизни, но не беспомощными свидетелями совершающихся событий…».

18 мая 1935 года, когда Временный Патриарший Священный Синод был официально распущен, Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий, сохранивший личную «легализацию» и право иметь канцелярию, переименовал управляющего делами Временного Патриаршего Священного Синода в «управляющего делами Московской патриархии».

Вместе с тем, Роспуск Синода не означал автоматического прекращения действия этого органа или, во всяком случае, коллективного обсуждения общецерковных вопросов. Синод фактически продолжал действовать, и протоиерей Александр Лебедев как Управляющий делами Московской Патриархии входил в его состав.

Согласно показаниям архиепископа Питирима (Крылова), протоиерей Александр Лебедев был инициатором возведения митрополита Сергия в патриаршее достоинство. Данный вопрос обсуждался с 1935 по 1937 годы.

19 августа 1937 года Тройкой при УНКВД по Московской области был осуждён по обвинению «в участии в Московском церковно-фашистском центре» и приговорён к расстрелу. Ему инкриминировалось в том числе обвинение в том, что «являясь доверенным лицом митр. Сергия (Страгородского), выполнял роль связника „Московского центра“ с контрреволюционной фашистской организацией церковников Курской обл».

Реабилитирован 6 апреля 1957 года, 26 августа 1992 года реабилитирован прокуратурой республики Татарстан по 1921 году репрессий.

- Дата рождения:

1895 г.

- Место рождения:

Саратовская губ.

- Пол:

мужчина

-

Профессия / место работы:

священник, Сын потомственного почетного гражданина Саратовской губернии, управляющего имением

-

Место проживания:

Москва, Замоскворечье

-

Где и кем арестован:

Москва

- Дата ареста:

14 апреля 1932 г.

- Обвинение:

«член церковно-монархической к-р организации «ИПЦ»

- Осуждение:

7 июля 1932 г.

-

Осудивший орган:

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ СССР

- Статья:

58-11 УК РСФСР

- Приговор:

3 года ссылки в Западную Сибирь

-

Место отбывания:

Западная Сибирь, Нарымский край, с. Колпашево (1932-1934 гг.)

Источники данных:

БД «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века»

![Колористической, цветовой и тональной группы живописного произведения лебедев владимир васильевич (1891-1967) «портрет н.с.надеждиной.». [курсовая №2945]](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/1/3/5/135b71d9fe7854a00090ce2f70b09f09.jpeg)

![Колористическая ,цветовая и тональная организация прои зведения владимира васильевича лебедева «портрет артистки н. с. надеждиной» [курсовая №6817]](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/1/d/9/1d9e59b747f3c9ae15ed720140725952.jpeg)