Кого любят сами башкирские художники? – Любимые художники Башкирии

Самое главное отличие данного проекта от тысяч ему подобных – это отсутствие «выставкома». Обычные люди не знают что это такое, «что за зверь и с чем его едят». Зато все художники его прекрасно знают. Выставком – это своего рода фильтр который пропускает или не пропускает картины художников на выставку. Роль выставкома огромна: именно от него зависит увидят зрители работы данного художника, или не увидят. Художники всегда боятся и всегда ругают выставком за то, что не взяли ту или иную картину на выставку. В данном проекте «роль» выставкома отдана самому художнику – именно он решает какую именно свою работу он презентует зрителю. Художник сам решает, что он хочет экспонировать как свое «лицо», причем в любое время он может поменять любую или даже все работы на сайте.

Если мы внимательно проанализируем какие работы решили выставить наши художники, то можно выявить ряд интересных тенденций. Учитывая что на сайте представлены работы практически всех художников Башкирии всех возрастов из всех районов и городов республики то своего рода социальный срез налицо. Рассматривая присланные работы, можно увидеть кто и что нравится нашим художникам. Повторим, никто никого не заставляет посылать те или иные картины. Художники делают это самостоятельно.

Сначала о том кто больше всех нравится башкирским художникам.

Больше всех нравится нашим художникам Юрий Юлианович Шевчук, самый главный рокер страны. Самый популярный выходец из Башкирии, известный во всем мире. Портрет Ю. Шевчука прислали на сайт 6 башкирских художников это Зуфар Мурзагулов, Александр Заярнюк, Марат Абдюшев, Камиль Бузыкаев, Раушания Бадретдинова, Финат Набиуллин (картина «Концерт ДДТ»).

К сожалению ни одного портрета З.Нуриева, М.Шакирова, М.Рахимова, Р.Хамитова ни одним из художников не выложено на сайт, хотя я знаю много написано портретов, но выставкомы в лице самих художников не пропустили их на сайт.

Из своей среды художники очень уважают и выделяют Амира Мазитова – прекрасного живописца декана художественного графического факультета академии искусств. Его портрет прислали на сайт сразу два художника Альберт Кудаяров, и Рамиля Мухамедьярова-Гордеева. Бывая в музее Нестерова, часто и на многих выставках можно увидеть его портрет, что говорит о его высоком моральном авторитете и уважении со стороны башкирских художников.

Посмотреть работы башкирских художников и проголосовать за них можно в галерее нашего проекта.

#ЛюбимыеХудожникиБашкирии

Немного из биографии художника-горбуна

Виктор Борисов-Мусатов — русский художник 19 века.

Виктор Борисов-Мусатов родился в Саратове в 1870 году в семье железнодорожного служащего Эльпидифора Борисовича и Евдокии Гавриловны Мусатовых, бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию. Мальчик унаследовал от отца, редкое отчество. А имя деда по отцовской линии — Бориса Александровича будущий художник впоследствии присоединил сам в качестве первой фамилии к своей родовой, отсюда двойная фамилия мастера — Борисов-Мусатов.

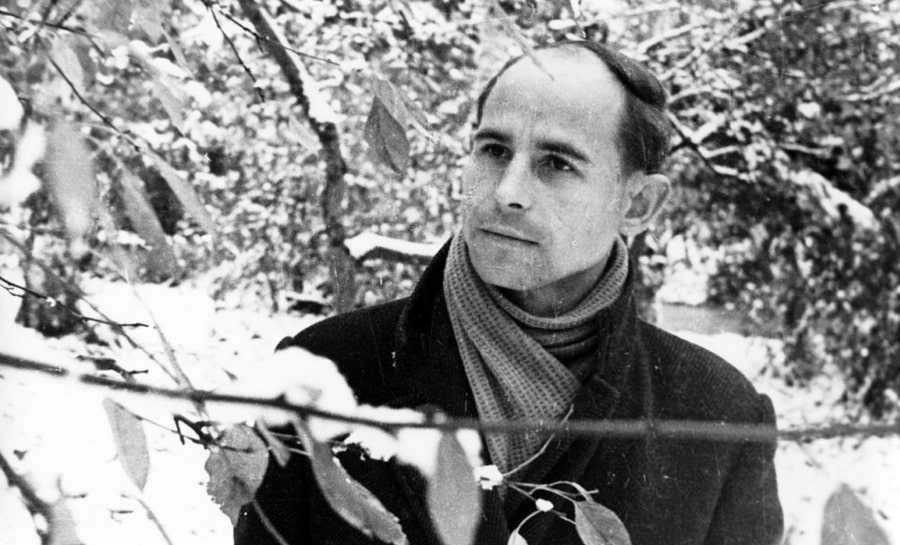

В.Э. Борисов-Мусатов. Автопортрет.

И так уж случилось, что в возрасте трёх лет маленький Витя очень неудачно упал с высокой скамьи и получил тяжелую травму позвоночника. Этот ушиб вызвал хронический воспалительный процесс, вследствие которого у мальчугана начал расти горб. Родители болезненно переживали постигшее несчастье и старались сделать все от них зависящее, чтобы вылечить сына. Но, ни в Москве, ни в Петербурге, куда отец возил мальчика, ничем не смогли помочь, и Виктор остался на всю жизнь «с прекрасной, гордо взнесенной головой и горбатым туловищем»,— по словам одного из его биографов.

Судьба зло подшутила над ним, и проблемы со здоровьем преследовали художника в течение всей его жизни. «Он мог бы стать стройным и сильным, как и другие. Он знал это и, однако, никогда не жаловался, не злился на жизнь, обошедшуюся с ним чересчур жестоко», — писал о Борисове-Мусатове саратовский литератор Александр Федоров. Да, он мог быть…, а стал«болезненным, маленьким, горбатеньким человеком с острой бородкой. — писал М. Добужинский, — Всегда очень изысканно одетым и элегантным…».«Он был трогателен, мил и сердечен», — вспоминал близко друживший с саратовским художником Игорь Грабарь.

В.Э. Борисов-Мусатов. «Майские цветы». (1894 год). Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

И кто знает, как бы сложилась жизнь Виктора Эльпидифоровича после несчастного случая, если бы не любовь к художественному творчеству — он с шести лет настолько увлекся рисованием, что к четырнадцати годам занимался только живописью.

Первоначальные знания и навыки рисования Виктор получил от приходящего учителя рисования. Пытливо вглядываясь в окружающий его мир, он с большим воодушевлением изучал азы живописи. Это позволило юному таланту поступить в студию Саратовского общества изящных искусств, затем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а позже, созревшим юношей, перевестись в Петербургскую Академию художеств. При поступлении в академию начинающий живописец представился Борисовым-Мусатовым: с того времени он так и подписывал свои работы.

В.Э. Борисов-Мусатов.«Весна». 1898—1901 Холст, масло. 71 х 98 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В Петербурге его учителем был известнейший педагог и художник своего времени Павел Петрович Чистяков. Обучался Борисов-Мусатов и в мастерской не менее знаменитого живописца Василия Поленова. Учился также три года в студии Фернана Кормона в Париже, где осваивал классические приемы рисования. В музеях и галереях французской столицы он изучал произведения искусства маститых художников мира. Был близок с художниками «Мира искусства». В 1895 году Борисов-Мусатов вступил в Союз русских художников.

Окно. (1886 год). Третьяковская галерея. / Усадьба. (1891 год).

Детство и начало художественного пути

Петр Кончаловский родился 21 февраля 1876 года в городе Славянске Харьковской губернии (ныне город в Донецкой области Украины).

Отец Кончаловского был потомственным дворянином, являлся успешным переводчиком и издателем. Оказался связан с революционной деятельностью, за что был арестован и сослан в Холмогоры. Позже семья Кончаловских переехала в Харьков. Там в возрасте 8 лет Петя начал обучаться в Третьей Харьковской рисовальной школе.

Тяга к искусству с ранних лет охватила будущего творца. Он продолжает обучение на вечерних курсах в Строгановском художественно-промышленном училище, когда семья переезжает в Москву в 1889 году.

Отец настоял на том, чтобы Петр оставил художественное образование и поступил в Московский университет на факультет естественных наук. Однако вскоре молодой Кончаловский оставляет учебу в университете и продолжает овладевать искусством живописи.

Художественная манера его поначалу напоминала манеру Коровина. В 1896 году молодой Кончаловский уезжает в Париж, где он обучается у представителей тулузской школы – Лоранса и Бенжамена-Констана. Там молодой художник посетил выставку картин Винсета Ван Гога. Впечатления от его живописи были настолько яркими, что наложили отпечаток на творчество юного Петра. Среди воспоминаний художника есть признание, что Ван Гог раскрыл Петру глаза на собственное творчество.

В этот период мастер ближе знакомится с творчеством других знаменитых художников: Поля Сезанна и Анри Матисса.

«Матисс, по мне, не трогает, а рвет на части <…>, как коршун вырывает сердце Прометея», пишет Кончаловский.

Влияние их картин на творчество молодого Петра узнается во многих его работах. Разумеется, соревноваться с известными в ту пору мастерами реалистичной живописи, Репиным и Серовым, было непростой задачей. В поисках своего стиля молодой Петр путешествует по Франции, Италии, Испании. Поездка в последнюю страну оказалась решающей, поскольку именно с этого периода в работах автора появляется самобытность и начинает проявляться ни на кого не похожий стиль.

По возвращению в Россию Петр поступает в петербургскую Академию художеств. Однако здесь юношу ожидает разочарование, впоследствии он даже сжигает свои картины, написанные за период обучения. Он сменяет место обучения и уходит в мастерскую батальной живописи Павла Ковалевского, где ищет себя, свою манеру письма и стиль.

В 1912 году Кончаловский пробует себя в качестве художника по театральным костюмам и декорациям для оперы «Купец Калашников» (постановка Антона Рубинштейна). Этой работой Петр Петрович остался доволен и считал, что это лучшее его произведение в данном жанре. В этот период в его живописи появляются новые черты, в работах появляется внутренняя энергия, добавляется движение.

Творческая биография Рубцова

Первое напечатанное стихотворение в биографии Рубцова называлось «Май пришел». Это случилось в 1957 г., когда он проходил службу во флоте.

После демобилизации в 1959 г. поэт отправился в Петербург. Там он сменил множество профессий, успев поработать слесарем, кочегаром и фабричным шихтовальщиком.

В это время Николай Рубцов познакомился с поэтами Борисом Тайгиным и Глебом Горбовским. При их поддержке, он смог опубликовать первый сборник стихов «Волны и скалы», увидевший свет в 1962 г.

В том же году он успешно сдал экзамены в столичный Литературный институт им. М. Горького.

В этот период биографии у Николая Рубцова появилось множество друзей, в том числе и литераторов.

Интересен факт, что во время обучения в институте поэта исключили из него, правда потом снова восстановили. Причиной отчисления была его алкогольная зависимость.

Образование поэта

Коля был одним из самых умных мальчиков в детском доме, даже был награждён похвальной грамотой. Он окончил семь классов, очень старался получить как можно больше знаний. Несмотря на то, что в их школе был один учитель на четыре предмета, дети были рады и этому.

В июне 1950 г. Рубцов получил диплом детдомовской школы. Он мечтал поехать в Ригу, чтобы стать студентом мореходного училища. Но вместо этого пришлось учиться в Тотемском лесотехническом техникуме. После его окончания юноша начал работать в траловом флоте треста «Севрыба», а затем его приняли в качестве разнорабочего на военный полигон в Ленинграде.

В 1953 г. Коля стал студентом Горно-химического техникума в Мурманской области. Но учёба ему не давалась, и уже на втором курсе юноша провалил сессию. В результате его призвали в армию. С 1955 до 1959 год поэт служил на Северном флоте, он был матросом. После демобилизации Николай работал кочегаром, слесарем и шахтовщиком в Ленинграде. Но он мечтал изменить жизнь, стать настоящим литератором.

В 1957 году стихотворение Рубцова впервые напечатали в областной газете Заполярья. После армии поэт начал пробивать себе дорогу к славе, в Ленинграде он завёл несколько полезных знакомств

Благодаря дружбе с Глебом Горбовским и Борисом Тайгиным литератор смог завоевать внимание публики. Летом 1962 вышел его первый сборник «Волны и скалы». Николай предпочитал делать всё самостоятельно, не обращаясь в издательство

Николай предпочитал делать всё самостоятельно, не обращаясь в издательство.

В том же году юноша поступил в Литературный институт в Москве. Там он подружился с Соколовым, Кожиновым и Куняевым. Коллеги неоднократно помогали поэту выпускать сборники, приглашали его на выступления и всячески поддерживали. Одновременно с этим учёба шла у Рубцова не так гладко. Он пристрастился к алкоголю, часто вступал в конфликты с преподавателями. Николая неоднократно отчисляли, затем восстанавливали. За годы обучения он выпустил ещё два сборника: «Звезда полей» и «Лирика».

Андрей Рублев

Андрей Рублев – самый известный русский иконописец. О нем мало, что известно. Есть предположение, что он родился в семье ремесленников. Принял монашеский постриг, тогда и получил имя Андрей.

Первые упоминания о нем датированы 1405 годом. Он участвовал в росписи стен Благовещенского собора в Московском Кремле.

У Рублева свой стиль, не похожий на другие. Его иконы наполнены гармонией, в них нет трагизма. Свою жизнь художник отдал на служение Богу.

Его последняя работа не сохранилась, Рублев трудился над фресками для Спасского Собора. Он не успел их закончить, заболел чумой и вскоре скончался.

Самые известные иконы: «Троица», «Христос-вседержитель», «Вознесение Господне».

Послесловие

Главными иконописными творениями Рублева считаются «Троица», «Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел». Эти картины сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее.

Андрея Рублева считают художником святой Руси, в ту пору, когда живопись не была столь развита в русском государстве, существовала и развивалась иконопись. Благодаря этому простые люди, не имеющие возможности прикоснуться к прекрасному, могли прийти в храм и увидеть святые образы, фрески, иконы и хоть ненадолго погрузиться в мир искусства.

Андрей Рублев «Архангел Михаил с клеймами»

Глядя на творчество Андрея Рублева, можно сказать, что он стал лучом света в царстве темной и строгой иконописи, которая была до него. Иконы Рублева пропитаны каким-то немыслимым теплом и ясностью, он по-особенному передает религиозные сюжеты, вкладывает в них своё видение. Он внес большой вклад в русскую иконописную школу.

Человек, который был упомянут в летописи, явно особенный. На Руси, так сказать, зря бумагу не марали, а записывали лишь существенные события в жизни государства. Канонизировали Рублева в 1988 году, с тех пор 17 июля считается церковным праздником – днем памяти Андрея Рублева.

Кто такой Андрей Рублев

Историки предполагают, что родился иконописец где-то в 1360 году или около того. Бытуют мнения, что он мог появиться на свет и в 1430 году

Думаю, не столь это важно, ведь куда более ценно то, что оставил этот человек в истории и культуре своей страны

Родился и вырос он в Великом Княжестве Московском. Некоторые биографы предполагают, что мог он происходить из Великого Новгорода. В те времена фамилии давали по роду деятельности или по имени отца. В русском языке существует слово “рубель” – кожевенный инструмент, из-за чего считается, что фамилия Рублев принадлежит ремесленной семье.

Восковая фигура иконописца преподобного Андрея Рублева / Kvesisskaya.tourister.ru

Как известно, Рублев принял монашество, ему дали имя Андрей, мирское его имя остается неизвестным. По некоторым данным, которые нельзя назвать достоверными, можно предположить, что отца Рублева звали Иван. Тем не менее, остановимся на имени, которое дали иконописцу при постриге в монахи. Можно предположить, что художеству мальчик начал заниматься рано, так как в те времена детей начинали учить в довольно раннем возрасте.

Биография Рубцова

Николай Михайлович Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецке, что в Архангельской области России. Его отец, Михаил Андрианович, занимал ведущую должность в потребительском кооперативе.

В 1936 г. семейство Рубцовых переехало в город Няндому, где прожило около 3 лет. Накануне Великой Отечественной войны (1941-1945) семья уехала в Вологду.

В скором времени Рубцов-старший, как и миллионы его соотечественников, отправился на фронт.

Детство и юность

В 1942 г. в биографии 6-летнего Рубцова произошло сразу 2 трагедии. Летом из жизни ушла его мать, а после этого умерла и сестра, которой едва исполнился 1 год.

Эти события стали настоящим ударом для мальчика, в результате чего в столь юном возрасте он написал свое первое стихотворение.

Учитывая тот факт, что мать умерла, а отец был на фронте, дети Рубцовых были распределены в разные интернаты.

Несмотря на то, что в детдоме Николай часто недоедал и испытывал множество других трудностей, он с теплотой вспоминал этот отрезок биографии. Он прилежно учился в школе и имел хорошую успеваемость по всем предметам.

В 1952 г. Рубцов устроился в Тралфлот. К этому времени он был уже убежден, что его отца убили на войне. Но на самом деле все обстояло совсем не так.

Отец будущего поэта Михаил Рубцов вернулся с фронта и сразу же занялся поиском своих детей. Однако в связи с тем, что все архивы были утрачены, ему не удалось найти ни одного ребенка.

При этом стоит заметить, что позже поэту все-таки удалось встретиться с отцом. Эта встреча произойдет в 1955 г., когда Николаю исполнится 19 лет.

В период биографии 1950-1952 гг. Николай Рубцов учился в Тотемском лесотехническом техникуме. После этого он около года работал кочегаром. В 1953 г. юноша поступил в горно-химический техникум, но окончить его так и не смог по причине проваленной сессии.

В 1955 г. Николая Рубцова призвали на службу в Северный флот, где он прослужил ровно 4 года.

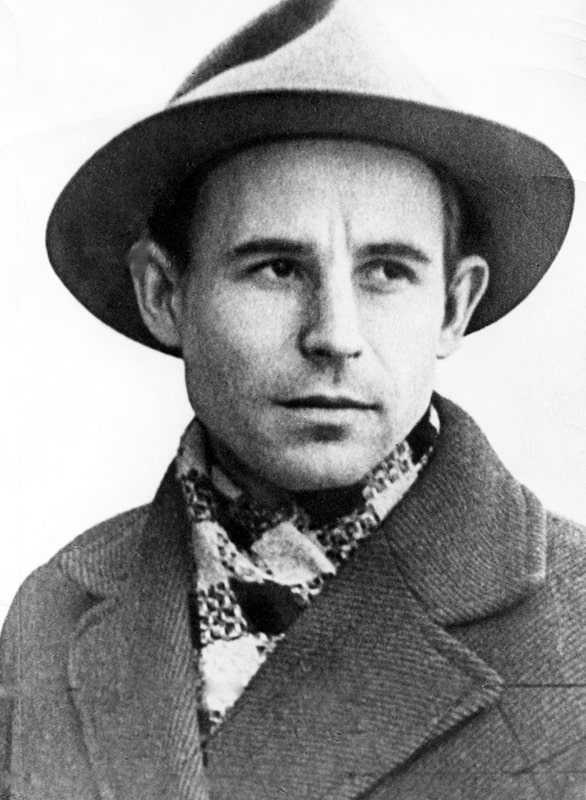

Николай Рубцов на службе

Николай Рубцов на службе

Личная жизнь и смерть

В 1962 г. поэт познакомился в институте с Генриеттой Меньшиковой. Они начали встречаться, вскоре влюблённые сыграли свадьбу, но официально так и не расписались. Женщина родила Николаю дочь Лену. Она жила в Никольском, поэтому встречались супруги нечасто.

В 1963 г. состоялось также знакомство Рубцова с Людмилой Дербиной. Они не произвели впечатления друг на друга, однако через четыре года женщина влюбилась в его стихотворения. На тот момент она уже была в разводе и имела дочь Ингу. Несмотря на это, летом 1967 г. Люся переехала в Вологду к любимому.

Отношения у пары были насыщенными. Из-за пристрастия Рубцова к алкоголю влюблённые постоянно ссорились, даже несколько раз расставались. В январе 1971 они назначили дату свадьбы на 19 февраля, затем отправились в паспортный стол. Но женщину не хотели прописывать из-за дочери.

По пути из паспортного стола партнёры ругались, в итоге Николай встретил друзей и отправился на вечеринку. Через некоторое время Людмила присоединилась к нему в шахматном клубе. На тот момент поэт уже был изрядно пьян, он начал ревновать будущую супругу к журналисту Задумкину.

Мужчин удалось утихомирить, все отправились продолжать веселье в квартире Рубцова. Но после нескольких рюмок Николай снова начал устраивать сцены ревности. Они с Дербиной остались в комнате вдвоём, и поэт начал кричать на возлюбленную. Людмила пыталась уйти, но он начал ей угрожать, нападать и бить. В результате женщина случайно задушила его, пытаясь защититься. Её осудили на 8 лет, но выпустили через 6 по амнистии.

Семейная жизнь

Брак Федора Павловича представлял союз единомышленников – его женой стала дочь знаменитого живописца, известная пейзажистка Лидия Исааковна Бродская. Семья, входившая в творческую элиту, имела все атрибуты успешности – квартиру с мастерскими в Доме – поселении художников на Верхней Масловке, автомобиль, домработницу.

Лидия Исааковна Бродская

В 1943 г. семейство пополнила дочь Любовь, впоследствии также избравшая профессию художника. Ее образ появляется во многих картинах Решетникова, начиная с 1944 г. («Бабушкины заботы»). Принято считать, что Люба, в детстве не отличавшаяся прилежанием к учебе, послужила отцу прототипом персонажа двоечника.

Художник и человек

Признание и успех, высокое положение, заслуженные регалии — все это принадлежит прошлому. В настоящем живет творчество художника, например, хрестоматийная «Двойка», простая и запоминающаяся, как рассказ А.П. Чехова. Четыре персонажа, не считая собаки, а сколько эмоций, настроений, столкнувшихся в острой коллизии сюжета!

В настоящем остается и продолжается зрительская симпатия, много десятилетий отданная талантливым произведениям мастера, историям, рассказанным ярким художественным языком.

Актуальна и привлекательна та сторона биографии Решетникова, что характеризует его личность. В ней предстает не памятник собственному величию, а умный, ироничный и мужественный человек, реальная жизнь которого интересней любого вымысла.

Федор Павлович Решетников

Личная жизнь

Личная жизнь художника была определена еще в его детстве: в 14 лет Петр познакомился с будущей женой Ольгой Суриковой – дочерью живописца Василия Сурикова. После этого 12 лет молодые люди толком не общались, пока Кончаловский не отправил девушке письмо с признанием в любви. Решение пожениться молодые приняли через 3 дня после первого свидания, и свадьба состоялась 10 февраля 1902 года.

Петр Кончаловский с женой (автопортреты)

Отношения в браке были нежными: Кончаловский звал жену Лёлечкой, она его – Дадочкой.

У супругов было двое детей – дочь Наталья и сын Михаил. Их нежно любили оба родителя, хотя и старались не баловать. Петр Петрович не меньше супруги был вовлечен в процесс воспитания: он укладывал детей спать, обучал основам живописи, рассказывал сыну и дочке сказки.

Петр Кончаловский с семьей

Ольга Васильевна слыла жестким и властным человеком, но взаимоотношений с мужем это не касалось – еще до свадьбы молодые люди поклялись, что их семья будет необыкновенной. Поэтому женщина знала меру и никогда не попрекала мужа, а тот ее глубоко уважал и считал ближайшим другом и советчиком. Без одобрения жены Петр Петрович решений не принимал и советовался с ней даже по вопросам творчества.

Стихи Рубцова

За эти годы из-под-пера Рубцова вышло 2 поэтических сборника: «Звезда полей» и «Лирика». И хотя молодой поэт не имел такой известности, как его современники в лице Евтушенко, Ахмадулиной, Рождественского и Вознесенского, у него все-таки были поклонники.

В 1968 г. Николай Рубцов получил квартиру. В следующем году он окончил институт, после чего устроился работать в издании «Вологодский комсомолец».

Примерно за 3 года до своей кончины Рубцов опубликовал сборники «Душа хранит» и «Сосен шум».

После его смерти в печать выйдет еще несколько книг, среди которых будут:

- Зеленые цветы

- Подорожники

- Стихотворения

БИБЛИОГРАФИЯ

- Мурина Елена. Рябушкин. — М.: Советский художник, 1961

- Кузнецов Б. М. Андрей Петрович Рябушкин / Оформление Э. И. Копеляна. — Л.: Художник РСФСР, 1969

- Андрей Петрович Рябушкин: Альбом / Авт.-сост. Н. Г. Машковцев. — М.: Изобразительное искусство, 1976

- Механикова В. М. Андрей Петрович Рябушкин. — Л.: Художник РСФСР, 1989

При написании этой статьи были использованы материалы таких сайтов: ru.wikipedia.org,

Творчество. Свобода. Живопись.

Allpainters.ru создан людьми, искренне увлеченными миром творчества. Присоединяйтесь к нам!

Проголосуйте page

Детство и юность

15 июля по старому стилю, или 28-го по новому, 1906-го в семье Решетниковых, проживавшей в селе Сурско-Литовское (ныне Украина), родился второй ребенок, которого назвали Федей. Тяга к изобразительному искусству, кажется, была заложена в нем с детства. Отец Павел занимался созданием икон, и по его примеру старший брат Василий стал студентом Киевского художественного училища.

Однако после смерти обоих родителей учебу в нем пришлось оставить, чтобы воспитывать и содержать семью. Парень занялся росписью церквей и храмов, а дома в свободное время писал лики святых. Маленький Федя помогал как мог – растирал краски, готовил холсты и кисти.

Федор Решетников и Отто Шмидт Известно также, что имелся и третий брат Иван, позднее увлекшийся революцией. В связи с этим следы его долго были затеряны, точных биографических сведений о нем нет. В дальнейшем все трое встретились в Мариуполе в 30-х.

По мере взросления будущий прославленный живописец охотно брался за любую работу. Среди освоенных им профессий – оформитель местных культурных центров и провинциальных театров, руководитель музыкального хора, плотник, сапожник, маляр, шахтер, актер и даже спортивный комментатор.

Позднее он трудился в клубе железнодорожников – отсюда его и направили на рабфак искусств, дававший возможность получить высшее образование. Отучившись, Решетников сделал выбор в пользу ВХУТЕМАС, куда поступил в 1929-м.

Федор Решетников — «Ремонт “Сибирякова” во льдах» / Culture and art

В мастерских он жадно впитывал знания, преподаваемые Сергеем Герасимовым («Мать партизана», «Фронтовик») и Дмитрием Моором (агитплакат «Ты записался добровольцем?»). Первые успехи не заставили себя ждать – способного студента, попавшего под влияние творческого коллектива «Кукрыниксы», прозвали на курсе «виртуозом графического шаржа».

Приобретенные навыки открывали перед молодым человеком новые возможности. Благодаря им он попал в заполярные экспедиции в качестве художника-репортера. Особенно жадно желал Федор оказаться на «Сибирякове», бок о бок с Отто Шмидтом. Интересный факт: именно во время плавания он написал дебютную живописную картину «Ремонт “Сибирякова” во льдах».

Следующая подобная «командировка» в составе «Челюскина» прошла заметно труднее, чем первая – пароход затонул, экипаж спасли с дрейфующей льдины и возвратили на Большую землю. Зарисовки, сделанные Решетниковым, восторженно приняли и публика, и критика.

Флот

Мечта о морской профессии не оставляла будущего поэта. По окончании второго курса техникума Николай Рубцов поехал в Архангельск, чтобы поступить в мореходную школу рыбной промышленности. Попытка вновь оказалась неудачной. Николай устроился помощником кочегара на Архангельский траловый флот. В 1952 году будущего поэта определили на судно «Архангельск».

Я весь в мазуте, весь в тавоте,

Зато работаю в тралфлоте!

Печально пела радиола

Про мимолётный наш уют.

На камни пламенного мола

Матросы вышли из кают.

Они с родными целовались.

В лицо им дул знобящий норд.

Суда гудели, надрывались,

Матросов требуя на борт.

И вот опять – святое дело!

И наш корабль, заботой полн,

Плывёт среди бескрайних волн…

Я, юный сын морских факторий,

Хочу, чтоб вечно шторм звучал.

Чтоб для отважных вечно – море,

А для уставших – свой причал…

Н. Рубцов, 1953 г.

Работа на флоте оказалась для юного Николая Рубцова слишком тяжелой, и в 1953 году Рубцов решил подать документы в Кировский горно-химический техникум, куда и поступил учиться на маркшейдерское отделение. Будущий поэт не слишком успевал по специальным предметам — геологии и геодезии. На втором курсе ему стало скучно, все больше Рубцов интересовался поэзией, литературой. Рубцов читал философские труды Канта, Гегеля, Платона, Аристотеля, любил рассуждать о жизни и смерти, о предназначении человека, о любви…Возможно, он понял, что теряет время и в 1955 году оставил техникум.

Я ухожу от мирных этих келий,

Где все так глупо прожито и зря,

Где над душой, как камень, тяготели

Тоска, и лень, и злоба, и хандра!

Я ухожу от зав. учебной частью,

От злых и строгих бобыревских глаз

Какое вдруг неслыханное счастье

Доставил мне прощальный этот час!

Я ухожу и вспомню на досуге,

Как я в гостях у Глущенко страдал,

Мой взгляд являл отчаянье и муку,

И, Боже, что он только не являл!

Я ухожу, спешу… я удираю!

Что смех иных, чей жалок пересуд?

Судьбу мою я ветру доверяю,

И вместе с ним найду себе приют!

Н. Рубцов «Прощальные стихи»

Рубцов уехал в Ленинград, устроился слесарем на военно-испытательный полигон в пос. Приютино Ленинградской области, а уже в конце 1955 года его призвали в армию на Северный флот.

Старший матрос Н. Рубцов. Северный флот 1955-1959 г.г.

База флота располагалась в заполярном городе Североморске. После пребывания в учебном подразделении Рубцова определяют на боевой корабль Северного флота – эсминец «Острый».

Творчество

На формирование мировоззрения Рублёва большое влияние оказала атмосфера культурного подъёма 2-й половины XIV — начала XV века, для которого характерен глубокий интерес к нравственным и духовным проблемам. В своих произведениях в рамках средневековой иконографии Рублёв воплотил новое, возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы человека. Творчество Рублёва является одной из вершин русской и мировой культуры.

В 1408 году Рублёв совместно с Даниилом Чёрным и другими мастерами создал свою единственно точно датированную и вдобавок сохранившуюся работу — фрески Успенского собора во Владимире (роспись сохранилась частично). Из фресок Рублёва в Успенском соборе наиболее значительна композиция «Страшный суд», где традиционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества справедливости, утверждающий духовную ценность человека. Работы Рублёва во Владимире свидетельствуют, что уже в это время он был зрелым мастером, стоявшим во главе созданной им школы живописи.

В 1425—1427 годах Рублёв, как свидетельствуют летописи, совместно с Даниилом Чёрным и другими мастерами расписал Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря и создал иконы его иконостаса. Сохранились иконы, считающиеся по большей части работой артели; они выполнены в различных манерах и неравноценны по художественным качествам. Вероятно, именно в этот иконостас входила икона «Святая Троица» — его единственно безусловная сохранившаяся работа в жанре иконописи. Традиционный библейский сюжет Рублёв наполнил глубоким богословским содержанием.

Прочие иконы и фрески, приписывавшиеся на протяжении XX века кисти Андрея Рублёва, в настоящее время большинство исследователей считает работой школы (артели) или даже просто современников мастера.

В поисках себя

Понятно, что после гигантов русского реализма – Репина, Серова – сказать в этой сфере на тот момент было нечего. В поисках собственного пути художник Петр Петрович Кончаловский снова путешествует по Европе, посещает Францию, Италию, вместе с тестем Суриковым едет в Испанию. Это турне оказалось решающим. Он открывает для себя картины постимпрессионистов. Его до слез трогают Ван Гог, Сезанн, Матисс. Их влияние очевидно в картинах Петра Кончаловского того периода. «В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 г., писанные в Сен-Максиме, там наверное найдутся, рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами, и «куски» от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их», — признает родство с постимпрессионистами Кончаловский. Кончаловский как самобытный художник по сути родился в Испании. «Бой быков» – это уже не чье-то, не под кого-то, это уверенный голос нового таланта, нашедшего свой путь.

Вернувшись в Россию, он близко сходится с авангардистами – Ильей Машковым, Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Давидом Бурлюком. В 1910 году принимает участие в выставке картин авангардного объединения «Бубновый валет».

Смерть

Николай Михайлович Рубцов трагически погиб 19 января 1971 года в возрасте 35 лет. До своей свадьбы он не дожил всего месяц. Биографы до сих пор спорят об истинной причине смерти Рубцова.

Тело мертвого поэта нашли в квартире. Его невеста призналась, что она виновна в непредумышленном убийстве.

Экспертиза показала, что смерть была вызвана удушением. За содеянное преступление Людмилу осудили на 8 лет.

По словам женщины, во время одной из ссор у Рубцова случился инфаркт, поэтому своей прямой вины в его гибели она не видит.

Поэта похоронили на вологодском Пошехонском кладбище.

Понравился пост? Нажми любую кнопку:

Заключение

Творчество Рублева отличают две традиции: византийская гармония, возвышенный аскетизм и мягкость стиля, свойственная московской живописи XIV в. Именно эта мягкость, а также сосредоточенная созерцательность выделяют его произведения среди других живописных работ того времени. Персонажи Рублева чаще всего изображены в состоянии умиротворённого покоя или молитвенного состояния. Это отличает его работы от экспрессивного Феофана Грека. С икон Андрея Рублёва струится атмосфера тихого созерцания, благости. Эта тишина присутствует и в колорите – неярком, спокойном; и в округлостях фигур; и в гармонии линий, похожих на тихую мелодию. Всё творчество Андрея Рублёва пронизано светом. Поэтому совсем не удивительно, что искусства Рублева воспринимается как идеал церковной живописи.

Это интересно: Житие Арсения Мацеевича, митрополита Ростовского — объясняем по порядку