Личная жизнь

Личную жизнь Андрей Бартенев тщательно скрывает. В некоторых интервью он, однако, высказывается о том, что в параллельном мире у него есть дружная и крепкая семья, состоящая из трех мужей и одной жены. Сложно понять, шутит художник или говорит всерьез – с такими оригинальными личностями вообще зачастую непросто разобраться, что к чему. Но что касается детей, отпрысков у него нет даже в этой «параллельной реальности». Возможно, это потому, что и сам модельер в душе остается ребенком. Говоря о реальной семье: не так давно Бартенев потерял маму, которая была самым близким ему человеком. Эту утрату художник переживал тяжело, но с присущей ему долей горького оптимизма и светлым взглядом в дальнейшее будущее.

Москва: первые успехи

Уже в 20 лет молодой человек отправляется в Москву по личному приглашению Жанны Агузаровой и ее директора. Попав в столицу, уже состоявшийся молодой художник Андрей Бартенев начинает активно сотрудничать и общаться с различными молодыми коллективами в разных сферах искусства и творчества

В этот период он ставит свои первые перформансы, которые моментально привлекли внимание не только именитых критиков, но и простых зевак, ранее не слышавших о юном даровании

Позднее в галерее «Марс» Бартенев выставляет первые серьезные работы вместе со своим товарищем Петлюрой. В список работ Андрея Бартенева входят «Великая корякская чайка» и «Буйство на горе Ана-Дырь под пение никитинских рыбок». В то же время авторское представление «Ботанический балет» имело столь громкий успех, что Андрей едет на фестиваль в Ригу, где получает Гран-при за свой перфоманс.

Закат творчества и наследие

В 1928-м году журнал «Советское фото» обвинил Александра Родченко в копировании западного искусства. Это было начало конца: советская власть, которая сначала поддерживала творцов-новаторов, к экспериментальной фотографии оказалась не готова к этому. Сказалось и общее ужесточение режима, который принимал форму тоталитаризма. Авангардистов обвинили в формализме, что для Родченко, который всецело поддерживал советскую власть и социалистические идеи, стало ударом.

Романтический порыв творчества Родченко сменился сдержанностью: теперь фотография следовала закону советской пропаганды. По заказу партии он снимал репортажи для альбомов и газет, но дух авангардной фотографии был сломлен.

В 1938-м году Родченко и Степанова выпустили парадный альбом о грядущих переменах в столице, разработанных Моссоветом — «Москва реконструируется». Они должны были доступно в художественной форме показать жителям столицы планируемые изменения, запечатлеть жизнь города на фотографиях или в графике, показать динамику движения Москвы в светлое будущее. Альбом стал достоянием полиграфического искусства: в книге сочетались графика, фотография, кинематографическое повествование и трехмерные конструктивные вставки.

В конце 1930-х годов Родченко отошел от политического искусства, окончательно разочаровавшись во власти и поняв, что больше не может быть рупором тоталитарного режима. Его интересы заканчивались там, где начиналась политика. В то время он занимался театральной сценографией, фотографировал цирковых актеров, обратился к пикториализму — направлению, в котором фотография сближалась с импрессионизмом и модерном.

Он также вернулся к живописным техникам, основной темой которых стал цирк. Родченко с юных лет любил клоунаду, показывал фокусы и устраивал розыгрыши. Для него представление становилось метафорой жизни: яркие трюки, чудо света, но в то же время опасность и беззащитность каждого. Это было не простым развлечением для зрителя, а жизнью, показанной изнутри.

Тяжелый период творческой жизни Родченко хорошо описывают слова его дочери: «Папуля! Мне бы хотелось, чтобы ты в этом году рисовал что-нибудь к произведениям. Ты не думай, что я хочу, чтобы ты делал все в «соцреализме». Нет, чтобы ты мог делать так, как ты можешь делать. И я каждую минуту, каждый день помню, что ты грустишь и не рисуешь. Мне кажется, что ты тогда был бы веселее и знал бы, что ты можешь делать такие вещи».

Начало Карьеры

В 1827 г. «Парижский мост в Нарни» Камиля Коро был показан на Парижском салоне (престижная художественная выставка). Коро продолжал отправлять картины в Салон и был награжден медалью Салона в возрасте 37 лет. Он стал постоянно выставляться в 1830-х годах с такими картинами, как «Агарь в пустыне» (Салон 1835 года).

Коро вернулся в Италию в 1834 году, где рисовал и рисовал такие места, как Флоренция, Пиза, Генуя и Венеция. Он будет продолжать путешествовать на протяжении всей своей жизни, посетит Авиньон на юге Франции, а также Швейцарию и другие европейские места.

В поездках за границу и во Франции во время теплых месяцев Коро работал на открытом воздухе, пытаясь захватить виды и пейзажи. Эти эскизы не предназначались для показа или продажи —большие картины, предназначенные для выставки были изготовлены в его мастерской.

Смерть писателя

Гиляровский ушел из жизни осенью 1935 года. Он умер в Москве. Журналиста похоронили на Новодевичьем кладбище. На его могиле часто появляются цветы от людей, которые с удовольствием перечитывают его книги. На памятнике была выгравирована неправильная дата его лет жизни.

Смерть журналиста наступила из-за старости. Он прожил долгую жизнь и приобрел всемирную известность. В память о нем были созданы музеи и памятники. Один из крупных музеев открыт в Тучково. Он носит фамилию писателя и располагается в Московской области.

В 2015 году в Вологде открылся «Дом Дяди Гиляя», который был приурочен к 160-летию со дня рождения писателя. Такое прозвище подарили ему друзья и коллеги

В нескольких городах России — Тамбове, Вологде и Москве — есть улицы, которые носят имя классика мемуаров. Регулярно проводятся дни памяти и выставки, посвященные работам писателя.

Кто он?

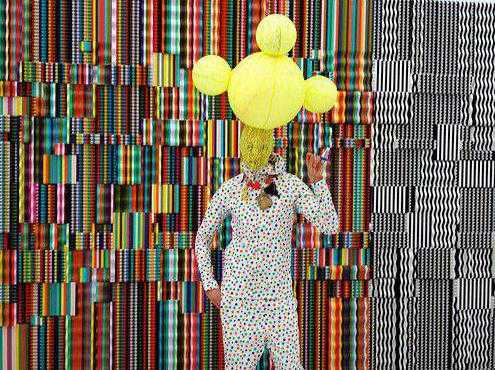

Если говорить о принадлежности к какой-то определенной профессии, то так вот просто, одним словом и не определишь. Художник? Да, пожалуй, можно сказать и так. А еще Бартенев является режиссером, дизайнером, модельером, скульптором и даже немного писателем. Все перечисленные творческие интересы входят в круг профессиональной деятельности Андрея Бартенева.

Он обладает уникальной работоспособностью и талантом, одевается в яркие эпатажные костюмы, носит на голове разноцветные шарики и другие необычные предметы. Говорит, что по ночам видит фантастические сны и обладает способностью перемещаться в соседние галактики. Он никогда не изменяет своему творческому кредо и делает что хочет. Причем Андрей не пытается объяснить окружающим, что он хотел сказать или показать в своих инсталляциях, говоря, что его конек — визуализация, а вот трактовка увиденного — это уже удел зрителей.

Сегодня работы Андрея Бартенева находятся в экспозициях лучших зарубежных галерей. Да и сам он чаще бывает за рубежом, чем дома в России. Здесь он, как уже было сказано, мало известен широкой публике, а вот за границей нашего непризнанного гения буквально носят на руках.

Картины

- 1896 — «Вид на лестницу и террасу в Версале»

- 1896 — «Прогулка короля»

- 1896 — «Набережная Рейна в Базеле в дождь»

- 1897 — «У бассейна Цереры»

- 1897 — «Версаль. Людовик XIV кормит рыб»

- 1898 — «Маскарад при Людовике XIV»

- 1899 — «Церковь св. Екатерины в Санкт-Петербурге»

- 1900 — «У Монплезира в Петергофе»

- 1900 — «Петергоф. Купеческая лестница и Большом дворце»

- 1900 — «Петергоф. Фрейлинские дома»

- 1900 — «Петергоф. Львиный каскад и колоннада»

- 1900 — «Ораниенбаум. Кабинет «Обезьян» в павильоне Катальная гора»

- 1900 — «Карнавал на Фонтанке»

- 1905 — «Версаль. Аллегория реки»

- 1905 — «Служба у капеллы св. Варвары»

- 1906 — «Вечер»

- 1907 — «Парад при Павле I»

Личное и безвозвратный крах

Волга 1874 г.

В семье своего товарища Саврасов встретил будущую жену. Софье Карловне Герц был 31 год, когда в 1857 году на ней женился 27-летний Алексей. Трое из пятерых детей умерли в детстве. В 1876 году, в период нездоровья художника и спада в творчестве, брак распался. «Болен я и вообще…» – с такими словами предстал Саврасов перед своими удивлёнными учениками. Константин Коровин вспоминал, что тогда художник очень изменился, похудел и поседел, «в лице было что-то тревожное и горькое, одет был крайне бедно».

Трагизм положения живописца усугубился после 1882 года, когда сначала умер Перов, бывший поддержкой Саврасову, который затем был уволен и лишён казённой квартиры. О причинах всего краха вспоминала Вера Алексеевна, дочь живописца: «В борьбе за существование он прямо изнемог… Стараясь забываться от жизненных невзгод, он начал пить, погубил этим себя, свой талант, разрушил семью».

Интеллигентнейший, деликатнейший человек превратился в почти безвольного алкоголика, как говорили в старину, савраса без узды. Грустно. Усилия старых друзей не давали результатов. Саврасов опускался, жил в самых ужасных условиях. Сходился с какими-то женщинами. Старость встречал с Екатериной Моргуновой, с которой жил с 1893 года. Она родила Саврасову сына, также впоследствии ставшего художником, и дочь. Семья существовала на крохи, которые выделял художнику ушлый торговец, пристроившийся к таланту – сам продавал за сотни, а Саврасову давал десятки. Тот не роптал.

Но искусство и последних лет, по оценке специалистов, оставалось на высоте – до конца своего жизненного пути Саврасов чувствовал природу по-прежнему. В период бедствий художнику приходилось иногда писать лишь для заработка, скороспело, к тому же у него ухудшалось зрение.

Но вклад его в искусство несомненен и никак не умаляется из-за трагичного падения последних лет. Саврасов стал учителем лучших русских художников конца XIX века и примером для них – воплощению чувства единства с родной природой мастер посвятил всю свою жизнь.

А.К. Саврасова не стало 8 октября 1897 года. Левитан опубликовал безоговорочный вывод: «С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле… Эта несомненная заслуга никогда не будет забыта».

Детство и юность

Сергей Аксаков родился в 1791 году в Уфе в старинной дворянской семье. Отец любил природу, был мягким, застенчивым, малообразованным человеком, а мать слыла редкостной красавицей, умной и начитанной женщиной.

Детство мальчик провел в Уфе и в Заволжье, в имении его дедушки. От отца писатель перенял любовь к природе. Впоследствии охота и рыбалка стали его страстью. Эти факты из биографии Аксакова вознесут его спустя много лет на литературный пьедестал.

Когда мальчику исполнилось девять лет, его отдали на учебу в Казанскую гимназию. Не готовый к разлуке с семьей и самостоятельной жизни, ребенок серьезно заболел. Поэтому родные были вынуждены забрать его из учебного заведения. Лишь через год Сережа Аксаков вернулся к учебе в гимназии.

Осенью 1804 года был открыт Казанский университет, а старшие гимназисты стали студентами. Среди них оказался и 13-летний Сергей Аксаков.

О годах учебы писатель всегда вспоминал очень тепло. В это время он увлекся литературой и театром. Кроме того, студенты выпускали рукописные журналы. Разгоравшиеся между «конкурентами» дискуссии о литературе и языке не оставляли никого равнодушным. Любопытно, что Аксаков всегда выступал против слащавости прозы Карамзина, но любил его стихи.

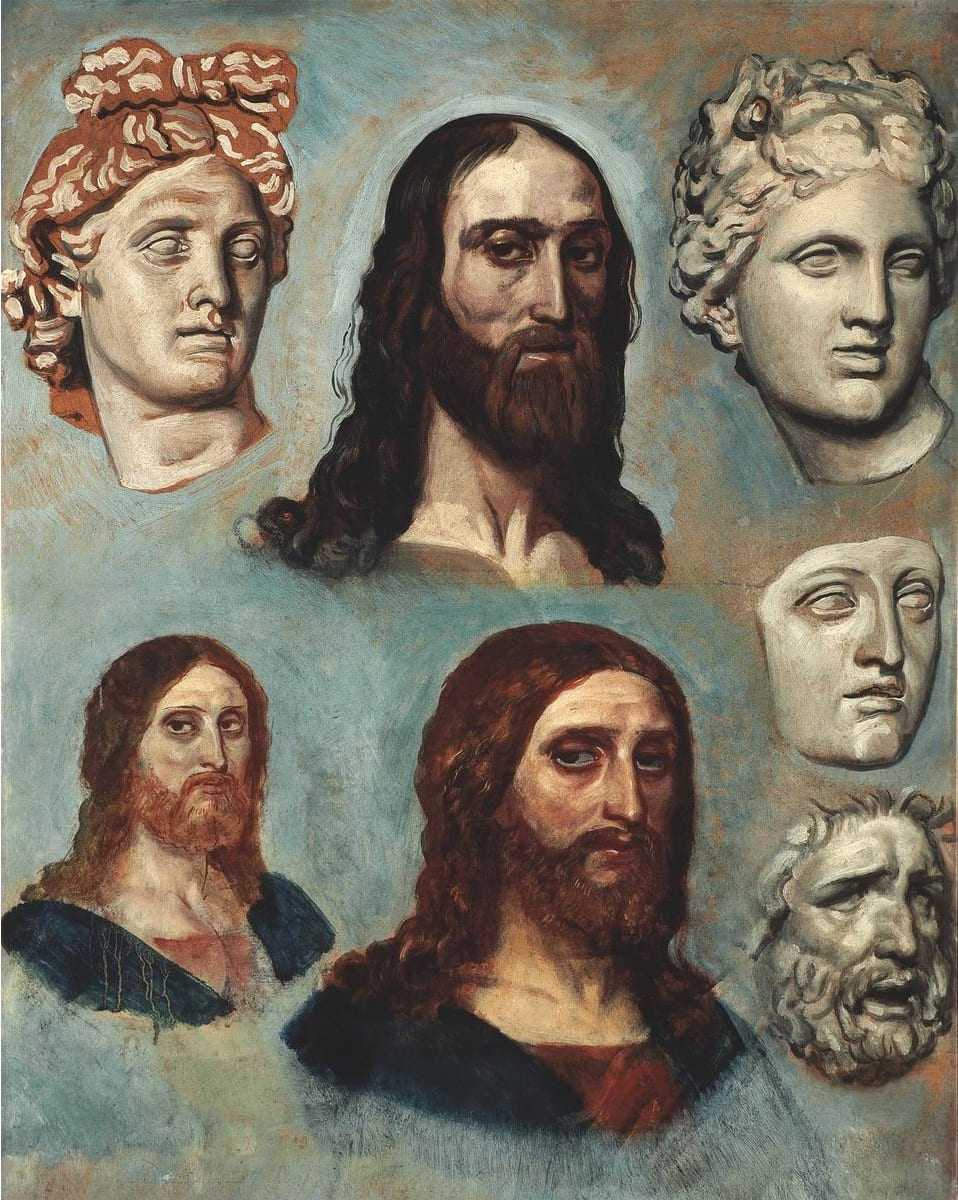

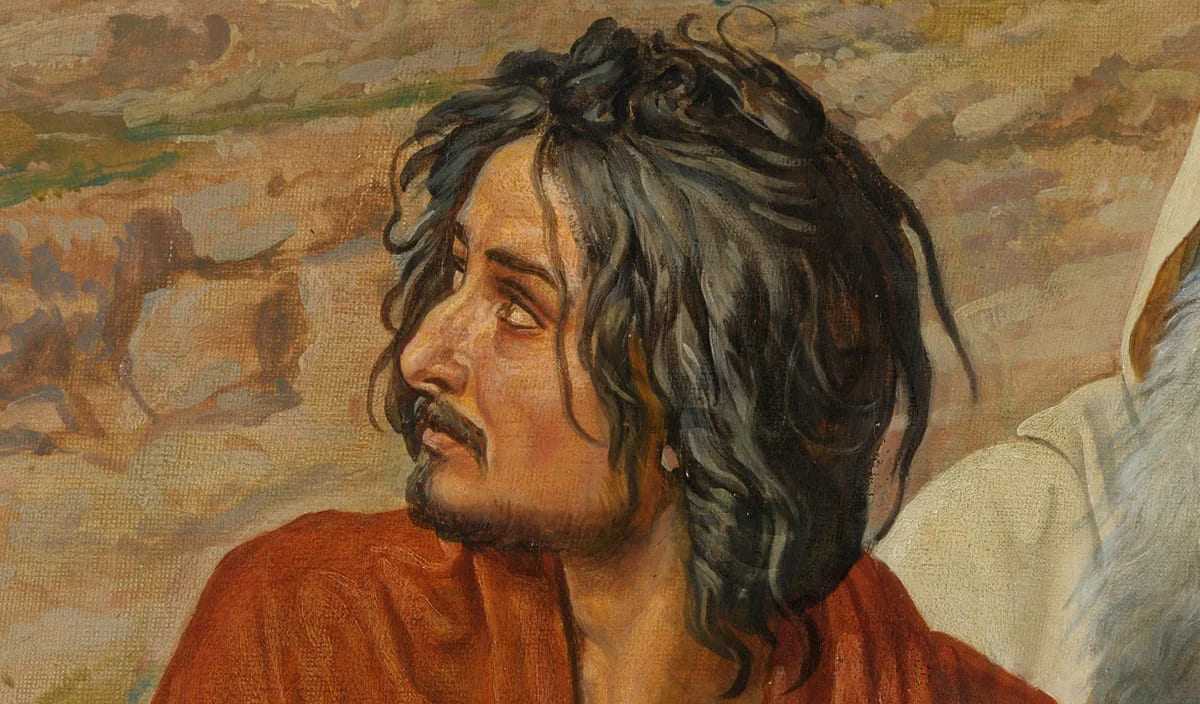

РАБОТА НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

В этой фразе речь идет о «Явлении Христа народу», которым были заполнены более чем четверть века жизни Иванова в Италии. Он уехал за границу летом 1830 года и после непродолжительного путешествия по Германии и Австрии в ноябре был в Риме. Все последующие годы мало чем отличались друг от друга. Уже в 1831 году он заговорил о теме «Иоанн Креститель и Христос». Тема не отпускала его. Художник кропотливо искал единственно нужную композицию, делал эскизы, работал на пленэре, подыскивая необходимые модели, пейзажи, их детали и т. д. За всё время работы над «Явлением Христа народу» Александр Иванов создал около 600 эскизов и набросков, портретов и пейзажей. Практически каждое лето он совершал «познавательные» поездки — как правило, по городам северной Италии. Летом 1836 года Иванов начал писать «Явление Мессии» и не переставал работать над картиной на протяжении двадцати лет.

Детство и юность

Знаменитый художник современности родился в северном городе Норильске 9 октября 1965 года. Родители жили с сыном в коммунальной квартире. Мальчик рано заинтересовался музыкой — ему хотелось научиться играть на фортепиано, но дома громоздкий инструмент негде было поставить. Тяга к творчеству не проходила, и Андрей начал лепить, рисовать, резать и клеить из бумаги.

После окончания 10-го класса юноша решил сменить обстановку и из Заполярья направился на юг России, в Краснодарский край, где поступил в институт культуры на факультет режиссуры. Буйство южных красок поразило молодого человека, который привык к полярной ночи, вечному снежному покрову и северному сиянию.

Революция в фотографии

С 1924-го года Родченко полностью посвятил себя фотографии. Тогда начал формироваться его авангардистский стиль, который стал настоящей революцией в искусстве. Первая фотосерия Родченко — шесть портретов Маяковского, снятых в мастерской Родченко на Мясницкой. Затем он запечатлел друзей и родных, самых важных людей его творческой жизни: супругов Брик, А. М. Довженко, мать. Он снимал без характерных светотеней, фонов, обобщений, которые обычно использовались в фотоателье. Основной локацией для ранних фотоэкспериментов в городской среде стала Москва: современный индустриальный динамично развивающийся город, устремленный в будущее.

Манера Родченко все больше наполнялась эстетикой конструктивизма, демонстрируя «динамику в вещи», подчеркивая пространство и фигурность изображения. Он стремился сделать каждый снимок уникальным при помощи новых приемов. Одним из них был ракурс: повседневные вещи становились необычными в глазах зрителя, если взгляд на них падал под другим углом. «Родченковские» ракурсы «снизу вверх» и «сверху вниз» стали прорывом для каноничного фотоискусства 20-х годов.

Второй революционный прием — диагональ — основа композиции. Линия организовывала пространство и оживляла изображаемый сюжет. А двойная экспозиция, используемая в ряде снимков, превращала статичный кадр в движущийся киноролик.

Основными цветами Родченко были черный и белый. Он также использовал множество серых оттенков. Палитра усиливала ракурс и композицию. Фотограф применял и другие художественные принципы, чтобы выстроить пространство: крупный план, светотень и перспектива. Все это придавало изображению большую выразительность.

Экспериментатор хотел получить необычные кадры, снимая тривиальные ситуации: «Я хочу научить людей видеть необыкновенно обыкновенные вещи». Строящаяся советская реальность стала идеальным полем для Родченко.

Современные фотографы используют принципы, разработанные отечественным фотоискусством: авторы «искажают» композицию и перспективу, ритмично задействуют цветовые палитры. Во второй половине 1920-х годов, когда в стране развивался тоталитаризм, Александр Родченко смог найти свободу для творчества. Он показал, что смелость и отсутствие канонов — основа фотографии. Это идея определяет и современное искусство.

Биография

Советский художник-график. Иллюстратор и оформитель периодических детских изданий, книг. Член СХ СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).

Учился в Боголюбовском рисовальном училище в Саратове (1915–1917), в Ленинградском художественно-промышленном техникуме у Н. И. Дормидонтова, В. С. Сварога, П. А. Шиллинговского (1925–1927). Сотрудничал с издательствами «Детская литература», «Советский писатель», «Молодая гвардия». Иллюстрировал произведения Гайдара, Кассиля, Маршака, Барто; рисовал для журналов «Наши достижения» (1929–1935), «30 дней» (1934–1940), с 1946 года – для «Мурзилки»; член редколлегии детского журнала с 1952 года.

Создал ряд произведений на темы Великой Отечественной войны («Парад на Красной площади в 1941 году», 1941; «У разрушенного очага», 1942). Занимался станковой графикой, выполнил циклы работ: «Сухуми» (1955–1962), «Волга» (1961), «Пресня. 1905 год» (1964–1968), «Красногвардейцы Октября» (1967), «Октябрь в Москве» (1970–1971). В 1967 году за станковые работы серии «Пресня. 1905 год» и «Красногвардейцы Октября» был награжден серебряной медалью Академии художеств СССР.

Экспонировал свои работы на многочисленных региональных и всесоюзных выставках: работ московских художников (1936, 1961); выставка рисунка, иллюстрации, плаката (1940) в Ленинграде и Москве; «Работы московских художников в дни Великой Отечественной войны» (1942), «30 лет Советских Вооруженных Сил» (1948), выставках работ художников книги (1955, 1957); акварели московских художников (1956), «Азия, Африка, Латинская Америка» (1961); Всесоюзных художественных выставках (1954, 1955, 1961, 1969, 1969), «Художники – малышам» (1963, 1964, 1966), «Советская Россия» (1965, 1967), «Художники Москвы – 50-летию Октября» (1967) и других.

Все работы художника выполнены в традиционной, реалистической манере без претензии на особую оригинальность и новаторство. Иногда они героико-назидательные, иногда – романтичные, порой – лирические, но всегда оптимистичные и подкупающе-искренние! Иллюстративные работы Ермолаева всегда отличаются техническим мастерством, аккуратностью и высокой степенью законченности. Художник с любовью изображал детские площадки и дворы с играющими мальчишками и девчонками, озорные игры и катания с горок на санках и лыжах.

Работы А. М. Ермолаева находятся в Государственном Русском музее, в московских частных галереях и коллекциях.

Бартенев сейчас

В наши дни художественные акции Бартенева проводятся в столице, в основном в развлекательных центрах. Эксцентрик выбрал в свои инструменты буйство красок, множество ярких воздушных шаров и различных световых эффектов. Все работы Бартенева, в особенности самые свежие, наполнены радостью и позитивными эмоциями. Костюмы последних перформансов отличаются скромностью и простотой – они призваны в первую очередь не мешать свободному передвижению актеров.

В 2020 году Андрей провел несколько акций: «Дайте любви!», «Портреты счастливых людей», «Ногами — в воде, головой — в облаках». Эти представления возымели громкий успех и максимальную отдачу зрителя.

В начале 2020 года зрители первого канала были обрадованы новостью, что новым ведущим программы «Модный приговор» станет именно Андрей Бартеньев, который придет на смену Александру Васильеву. Но Андрея взяли лишь в качестве временного ведущего, однако он успел собрать несколько замечательных образов и помог личностно раскрыться участникам шоу.

Эксцентричный модельер и дизайнер, художник и актер, педагог и автор замечательных статей об истории искусства, Андрей Бартенев не просто эпатирует публику, но и вкладывает глубинный смысл в свои работы. Ко вкусам художника в выборе нарядов можно относиться по-разному, но глупо отрицать, что, так или иначе, ему присуще неповторимое чувство стиля, на грани с инопланетным, неземным. Как бы то ни было, Андрей продолжает творить, делая упор на исключительно положительном впечатлении, за что стоит его поблагодарить: в этом порой мрачном мире такая сумасшедшая толика радости способна не только встряхнуть и ободрить, но и заставить поверить в то, что мир не так однообразен и скучен, как казалось ранее.

Личная жизнь

В 1801 году Николай Михайлович Карамзин впервые сочетался законным браком. Супругой писателя стала Елизавета Ивановна Протасова. Молодая женщина была давней возлюбленной историка. По признанию Карамзина, Елизавету он любил в течение 13 лет. Жена Николая Михайловича слыла образованной гражданкой.

Николай Карамзин и Екатерина Колыванова

Она при необходимости помогала супругу. Единственное, что беспокоило Елизавету Ивановну – здоровье. В марте 1802 года родилась Софья Николаевна Карамзина, дочь литератора. Протасова страдала послеродовой горячкой, которая оказалась смертельной. По мнению исследователей, произведение «Бедная Лиза» было посвящено первой жене Николая Михайловича. Дочь Софья служила фрейлиной, дружила с Пушкиным и Лермонтовым.

Будучи вдовцом, Карамзин познакомился с Екатериной Андреевной Колывановой. Девушка считалась внебрачной дочерью князя Вяземского. В этом браке родилось 9 детей. В юном возрасте умерло трое потомков, в том числе две дочери Натальи и сын Андрей. В 16-летнем возрасте скончался наследник Николай. В 1806 году в семье Карамзиных случилось пополнение – родилась Екатерина. В 22 года девушка вышла замуж за подполковника в отставке князя Петра Мещерского. Сын супругов Владимир стал публицистом.

Николай Карамзин с женой

В 1814 году родился Андрей. Молодой человек учился в Дерптском университете, но после уехал за границу из-за проблем со здоровьем. Андрей Николаевич подал в отставку. Женился на Авроре Карловне Демидовой, но в браке дети не появились. Однако внебрачные наследники у сына Карамзина имелись.

Через 5 лет в семье Карамзиных вновь случилось пополнение. Сын Владимир стал гордостью отца. Остроумный, находчивый карьерист – так описывали наследника Николая Михайловича. Он был остроумным, находчивым, достиг серьезных высот в карьере. Владимир работал в консультации при министре юстиции, сенатором. Владел имением Ивня. Женой стала Александра Ильинична Дука – дочь известного генерала.

Дети Николая Карамзина

Фрейлиной стала дочь Елизавета. Даже пенсию женщина получала за родство с Карамзиным. После того, как мать скончалась, Елизавета переехала к старшей сестре Софии, которая в то время обитала в доме княгини Екатерины Мещерской.

Судьба у фрейлины была непростой, но девушку знали как добродушную и отзывчивую, умную личность. Даже Лев Николаевич Толстой считал Елизавету «примером самоотвержения». В те годы фото были редкостью, поэтому портреты членов семьи рисовали специальные художники.

Интересные факты

- Николай Михайлович Карамзин пробовал себя на военной службе. Однако она пришлись ему не по душе. После чего молодой человек оставил гвардию и чуть позже нашел себя в писательстве.

- Литератор и ученый происходил из знатного рода. По отцу его предками были Карамзины, которые имели татарские корни. По матери — Пазухины.

- В первые годы своей молодости Карамзин увлекался идеями масонства. Состоял в местной ложе.

- Писатель принимал активное участие в издании одного из первых отечественных журналов для детей.

- Вторую половину жизни Николай Михайлович посвятил труду «История государства российского». Эта титаническая по объемам работа включала в себя 12 томов. Над ней писатель трудился больше 15-и лет, но так и не успел закончить.

- Николай Карамзин активно работал над совершенствованием и изменением родного русского языка. Именно благодаря его стараниям в обиход вошли некоторые слова.

Например «промышленность» или «влюбленность». Он отказался от церковнославянской грамматики и лексики. Перешел на упрощенную версию отечественного языка, за что его нещадно критиковали.

- Кроме того, именно Карамзин ввел в русский букву «ё», от которой все чаще отказываются в наши дни.

- При жизни Карамзин получил почетное звание придворного историографа. А после его смерти, подобную должность больше никто не занимал.

- В первые годы жизни литератор ездил по Европе, интересовался либеральными идеями. Однако очень скоро начал придерживаться консервативных позиций, считая самодержавие опорой государственности. А в последние годы взгляды Карамзина можно охарактеризовать как реакционные, направленные в прошлое.

- Писатель был очень скромен в еде.

- Первая жена литератора и ученого умерла через год после заключения брака. Но долго вдовствовать ему не пришлось. Мужчина очень скоро женился второй раз. Всего от первого и второго союзов у него родилось 10 детей.

- Карамзин Николай Михайлович вошел в историю как литератор, филолог, ученый, поэт, переводчик, журналист и историк. Сфера его интересов была очень широкой.

Николай Карамзин и Екатерина Колыванова. Больше, чем любовь

Последние годы

Аксаков думал, что «Семейная хроника» станет завершением его литературной карьеры, но на самом деле 50-е годы стали самыми плодотворными. Из-под его пера вышла повесть «Наташа», рассказ «Собирание бабочек», а также цикл мемуаров «Литературные и театральные воспоминания». Незадолго до смерти был написан «Очерк зимнего дня». Творчество Сергея Тимофеевича Аксакова в это время высоко ценилось. Писатель планировал продолжение «Семейной хроники», ведь материала о собственных детях и их судьбах у него было предостаточно.

Смерть настигла Аксакова в конце апреля 1859 года. Писателю было 67 лет. Сергей Тимофеевич всю жизнь был верен одной женщине — своей жене. В браке у них родилось 11 детей — 4 мальчика и 7 девочек. Некоторые из них умерли в детстве или в юношеском возрасте. Константин и Иван были литераторами. Надежда отлично пела и играла на гитаре. Ольга стала художницей. Вера была подвижницей славянофильского движения.

В XX веке интерес к биографии Аксакова ослаб, чтобы с новой силой возродиться в наши дни. Сейчас его произведения снова становятся популярными. Существует несколько музеев Аксакова. Его именем назван один из парков в Уфе и кратер на Меркурии. В селе Надеждино (Башкортостан) функционирует Аксаковский историко-культурный центр.

Драматический театр

Неутомимый Андрей Бартенев попробовал себя и в качестве театрального актера. В начале 2000-х годов он принял участие в постановке «Shlem.com» по произведению Виктора Пелевина. Экспериментальный спектакль, в котором авторы попытались соединить представление, видеопроекцию и общение зрителей в интернет-пространстве, принял участие в Фестивале современного искусства «NET», однако данное действо не произвело впечатления на критиков. Но этот опыт характеризует Бартенева как художника, который находится в поиске новых форм.

Андрей Бартенев и Жанна Агузарова

Сейчас Андрей много работает в Европе. Он преподает в Норвежской академии театрального искусства. На Западе проведение перформансов выделено в самостоятельный вид искусства, и такая дисциплина преподается отдельно. Российский дизайнер общается со многими представителями западной художественной элиты: Эндрю Логаном, Пако Рабанном, Кельвином Кляйном, Жан-Полем Готье, Робертом Уилсоном, Зандрой Роуз.

Фотомонтаж и реклама

В 1920-е годы Родченко отошел от живописи, решив стать «художником-производственником» и заняться самыми советскими видами искусства — коллажем и плакатом. Тогда художник-конструктор оформил более ста рекламных плакатов, участвовал в разработке обложек всех выпусков журналов Левого фронта искусств, иллюстрировал книги, руководил сценографией спектаклей в Государственном театре имени Всеволода Мейерхольда.

Родченко первым стал делать фотоколлажи и фотомонтажи в СССР: для коллажа он брал вырезки из журналов, а для монтажа специально снимал фотографии. Преимущество фотоколлажей и плакатов для авангардиста было очевидно: лаконичность и яркость, широкий выбор материалов и композиционных возможностей. Для Родченко это стало той самой новой индустриальной тематикой, о которой он мечтал. Искусство, неограниченное для экспериментов и практично используемое в обществе.

Вскоре фотография стала вытеснять вырезки на плакатах Родченко, а монтаж практически заменил коллаж. В качестве моделей он снимал жену Варвару, себя и друзей. Конструктивисты предпочитали фотографию и фотомонтаж рисованной графике, однако Александр понимал, что подобный приемы ограничивают динамику его произведений. Фотография же выполняла сразу несколько задач: определяла структуру плаката, усиливала рекламный призыв, поддерживала композиционный строй.

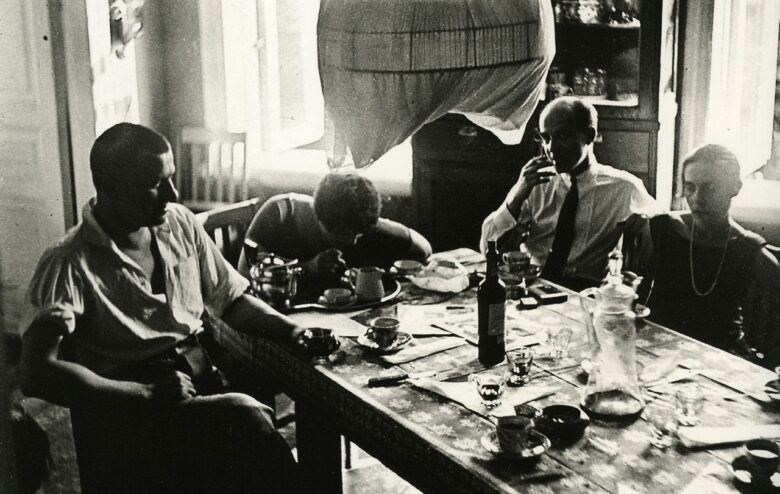

В 1920-м году Александр на одной из выставок познакомился с Владимиром Маяковским и его возлюбленной Лилей Брик. Завязалось многолетнее художественное партнерство и тесная дружба: Родченко был для Маяковского «стариком», Родченко же звал поэта Володей. Позже мастер опубликовал текст «Работа с Маяковским», где рассказал о работе с Володей, о времени в доме «Брико-Маяковского» в Москве и на их даче в Пушкино. Также Родченко посвятил товарищу главу автобиографии «Опыты для будущего».

Лиля Брик, «муза русского авангарда», стала одной из главных моделей фотографа: это Лиля агитирует советскую молодежь покупать книги на знакомом многим плакате для ленинградского отделения Госиздата — классическом примере визуальной интерпретации речи.

Началась совместная работа: Александр Родченко объединился с Владимиром Маяковским, создав творческую группу «Реклам-конструктор «Маяковский — Родченко»: Родченко отвечал за графическую композицию, Маяковский — за текст. Каждый текст поэт-футурист сопровождал рисунком в сатирическом стиле, но окончательный выбор дизайна оставался за Александром. К работе относились серьезно, воспринимая рекламу как литературное и художественное оружие. Продукция «Реклам-конструктора» «завоевала» Москву и переменила старый рекламный стиль. Плакаты для ГУМа, Моссельпрома, Резинотреста и других советских организаций оставили отпечаток на художественно-бытовой среде 1920-1930-х годов.

За столом в квартире по Гендрикову переулку. Справа редактор и литературный критик Осип Бескин (мелкий Бескин, по словцу Виктора Шкловского) и Лиля Брик. Слева Маяковский. На торце художница Варвара Степанова. Фото Александра Родченко. Июнь 1926 год

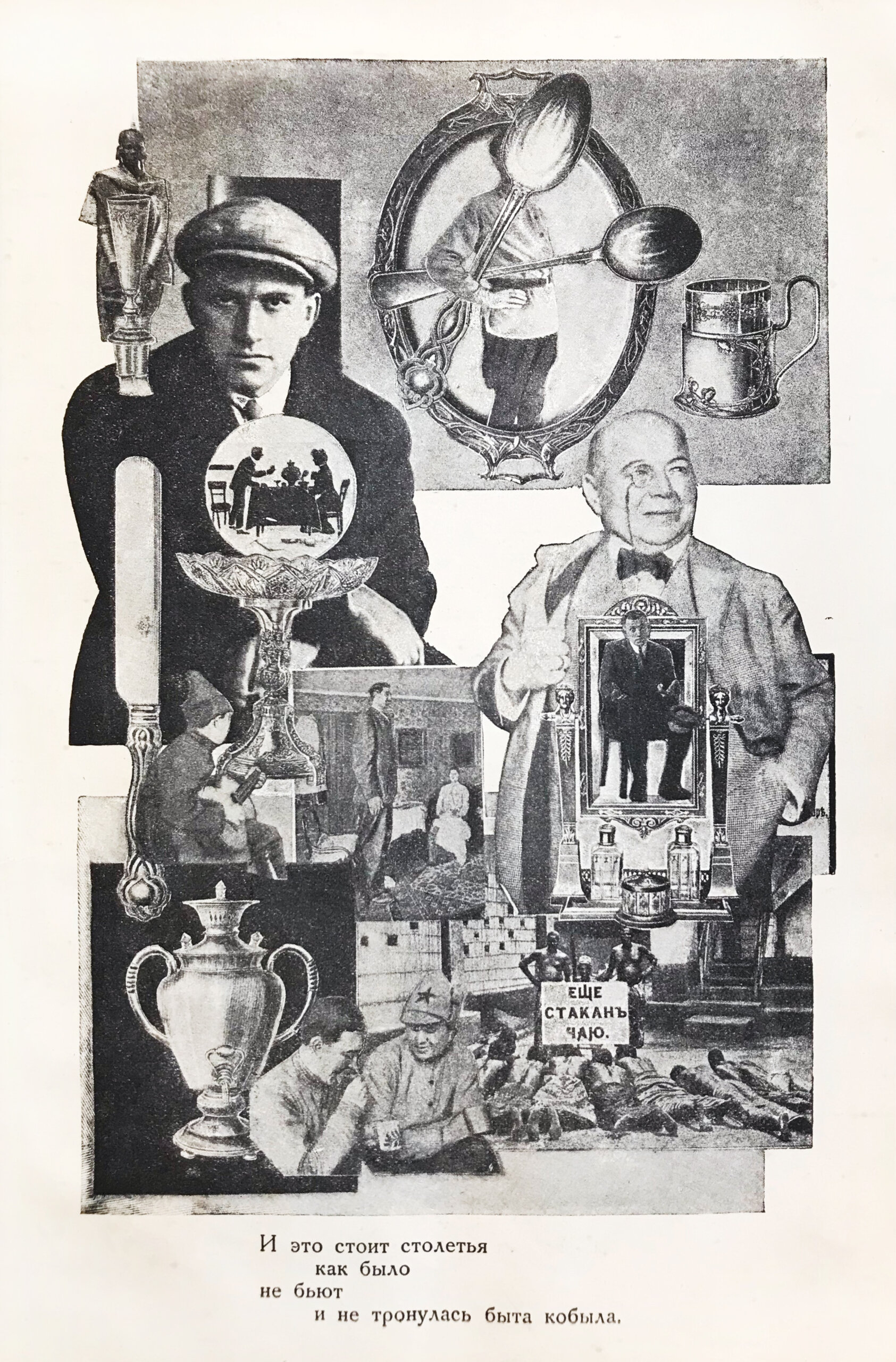

За столом в квартире по Гендрикову переулку. Справа редактор и литературный критик Осип Бескин (мелкий Бескин, по словцу Виктора Шкловского) и Лиля Брик. Слева Маяковский. На торце художница Варвара Степанова. Фото Александра Родченко. Июнь 1926 год Александр Родченко. Иллюстрация поэмы В.Маяковского “Про это”, 1923 год

Александр Родченко. Иллюстрация поэмы В.Маяковского “Про это”, 1923 год Первый рекламный плакат Родченко — Добролет

Первый рекламный плакат Родченко — Добролет Александр Родченко. Плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знания». ТАСС. 1924 год

Александр Родченко. Плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знания». ТАСС. 1924 год Владимир Маяковский, Александр Родченко. Реклама часов «Мозер». 1923 год

Владимир Маяковский, Александр Родченко. Реклама часов «Мозер». 1923 год Владимир Маяковский, Александр Родченко. Рекламная стена здания Моссельпрома. Проект раскраски 1924 года. Фотография 1925 г. Раскраска по фотографии В. Родченко. 1980 год

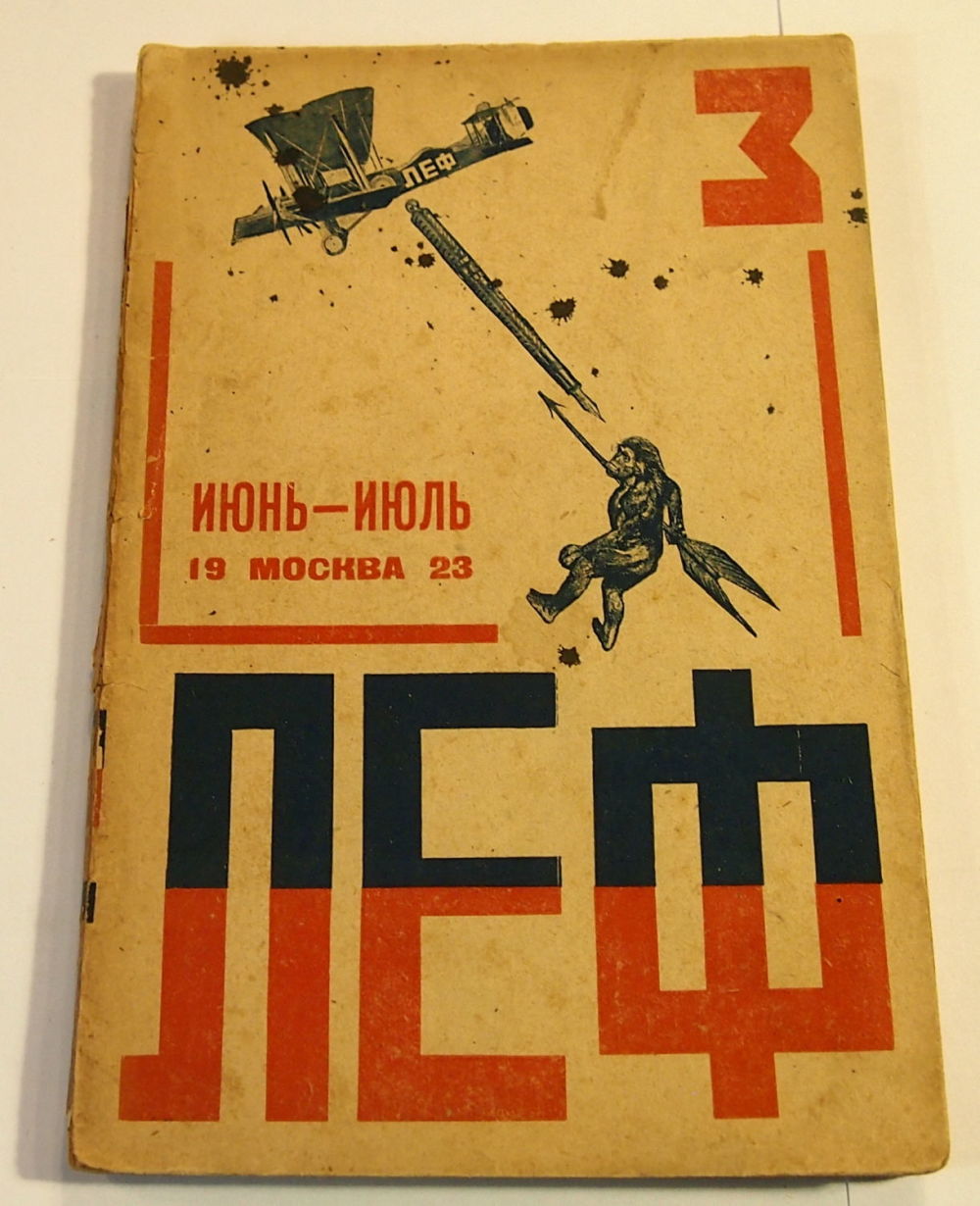

Владимир Маяковский, Александр Родченко. Рекламная стена здания Моссельпрома. Проект раскраски 1924 года. Фотография 1925 г. Раскраска по фотографии В. Родченко. 1980 год Журнал ЛЕФ — объединения Левый Фронт Искусств

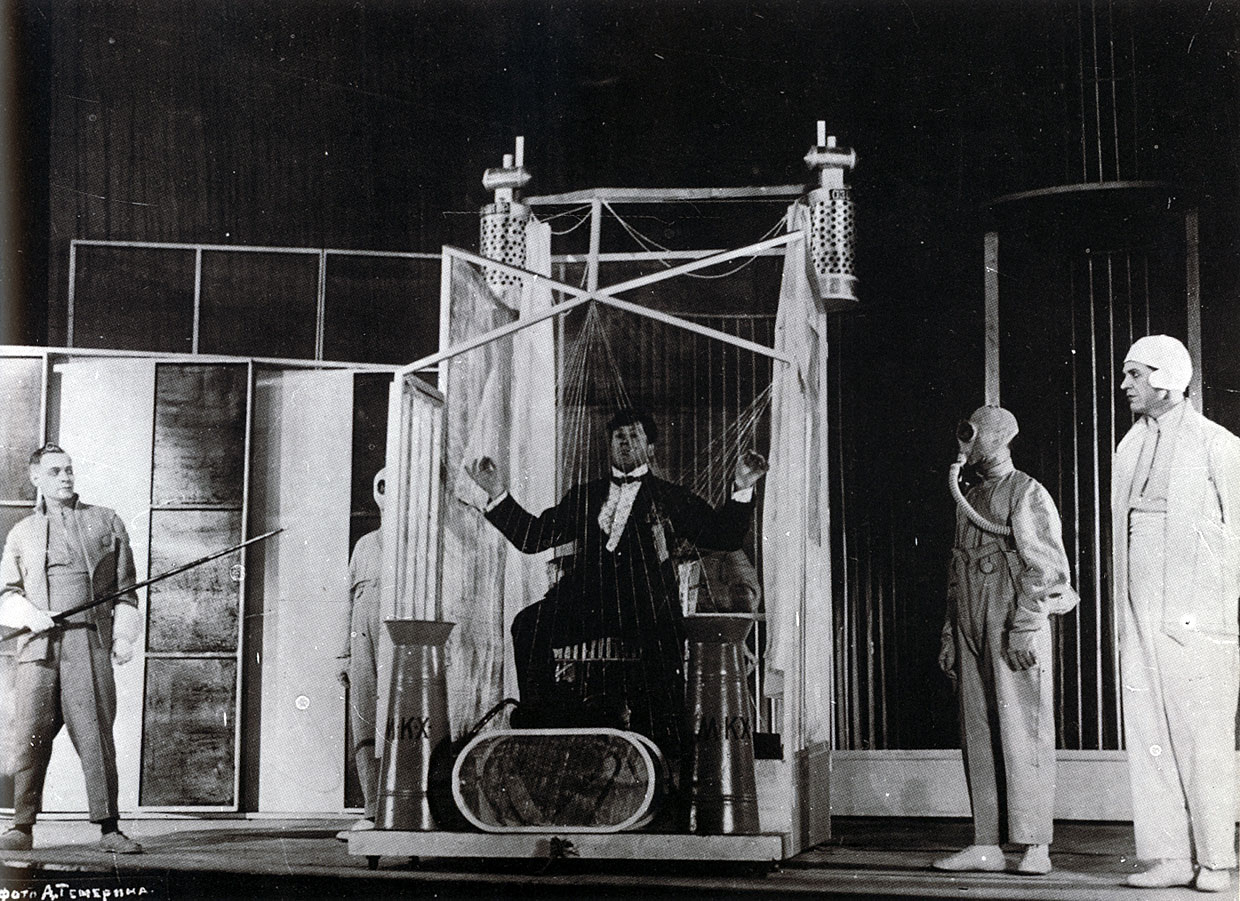

Журнал ЛЕФ — объединения Левый Фронт Искусств Александр Родченко. Оформление пьесы Владимира Маяковского “Клоп”. Государственный театр имени Мейерхольда, 1929 год

Александр Родченко. Оформление пьесы Владимира Маяковского “Клоп”. Государственный театр имени Мейерхольда, 1929 год