Семья

Первая жена (с 1810) — Анна Фёдоровна Дудина

( -), дочь коммерции советника. Была постоянной моделью при создании Толстым произведений в духе классической древности. По словам дочери, маменька, прелестная собой и прекрасно образованная, отличная рукодельница и художница, хорошо рисовавшая пером с гравюр, имела неоспоримое влияние на отца. «Образ её был во всех женских фигурках, исполненных отцом». Умерла во сне от апоплексического удара. Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

-

Елизавета

( -), умерла от скоротечной чахотки . -

Мария

(1817-1898) — писательница, жена беллетриста П. П. Каменского .

Вторая жена (с 1840) — Анастасия Ивановна Иванова (1816, Петербург — 1.11.1889, Петербург), вместе с мужем добивалась освобождения Тараса Шевченко.

-

Екатерина

(1843-1913), художница, мемуаристка, основательница первой в России рисовальной школы для девушек в Киеве. Муж Юнге Эдуард Андреевич (1831-1898), врач-окулист, профессор. -

Ольга

(1849, Петербург — 25.10.1869, Одесса), жена статского советника А. А. Дмитриева.

Именным Высочайшим указом, от 12 (24

) февраля года, дозволено вице-президенту Академии художеств, тайному советнику, графу Фёдору Петровичу Толстому усыновить внука своего (рождённого от дочери Ольги, по мужу Дмитриевой), малолетнего сына статского советника Александра Александровича Дмитриева, которому дозволено принять фамилию и титул деда и именоваться, потомственно, графом Толстым .

Fyodor Petrovich Tolstoy.jpg

Автопортрет

Fyodor Tolstoy with family.jpg

Толстой с первой женой и дочерьми

A. F.Tolstay.jpg

Анна Фёдоровна, 1-я жена

Sergey Zaryanko 03.jpg

Анастасия Ивановна, 2-я жена

Произведения

Горельефы и барельефы

- «Мальчик под покрывалом»,

- «Купающиеся дети» (оба — , Тверская областная картинная галерея),

- «Душенька» (1808-09, Эрмитаж)

- портрет А. Ф. Дудиной

- «Триумфальный въезд Александра Македонского в Вавилон» (1809, Эрмитаж)

- «Голова Морфея» (терракота, ГРМ),

- «Бюст Николая I » ( , мрамор, ГРМ),

- «Голова Христа» ( , гипс, ГРМ; мрамор, ГТГ).

Народное ополчение. ( , ГРМ)

Две миниатюры Федора Толстого «Птичка» и «Смородина», упоминаемые его дочерью Каменской-Толстой М. Ф. в «Воспоминаниях» находятся в Иркутском Художественном музее, а 17 медалей в Иркутском доме-музее декабриста Волконского.

1. Становление Толстого как скульптора и художника.

Федор Петрович Толстой (1783-1873) родился в родовитой дворянской семье и «при крещении был пожалован сержантом лейб-гвардии Преображенского полка и тут же получил отпуск на год». Отпуск длился до совершеннолетия, после чего и начиналась действительная военная служба. Хороши бы были вояки в пеленках, когда не было памперсов, но таковы были порядки.

Тяга к прекрасному, первые удачные опыты лепки барельефчиков из воска, двигали Толстого в сторону изобразительных искусств. Жизнь же двигала его по пути морского офицера, в 1804 он стал адъютантом вице-адмирала П.В.Чичагова, оказавшись в Санкт-Петербурге. При этом, с 1802 он поступил в Императорскую Академию художеств в качестве вольноприходящего ученика. В отличие от полноправных учеников Академии, вольноприходящим медали не выдавались, Толстому «не светила» пенсионерская поездка за границу за казенный счет. Да он и не ездил по «заграницам».

До этого Толстой учился в иезуитской школе в Полоцке (дядя взял его в девятилетнем возрасте к себе в Полоцк, где служил командиром Псковского драгунского полка). Учился он и рисованию. Любил математику, любил балет, пробовал танцевать, потом оформлял балетные спектакли, одним словом, ребенок был одаренный.

В 1802 пришедшего в Академию девятнадцатилетнего дворянина Толстого в Академии художеств замечает известный скульптор Прокофьев и прямо задает ему вопрос: «Скажите, как вы хотите учиться? Основательно, как художник, или как ваши братья-дворянчики, только для забавы». Естественно, Толстой хотел учиться основательно, с азов, но десяти лет, как у иных более юных его соучеников, начавших учебу с девяти-десяти лет, у него не было. Рисовал, как все, для начала – гипсовые модели. Недостаток времени он компенсировал необыкновенным талантом.

В 1804 он подает в отставку, навлекая гнев родственников: как это – собственноручно работать!? Толстой остается без средств к существованию. Живет в это время в подвале с единственным преданным другом – няней Ефремовной, которая торгует моделями гребней (модели из воска) работы Толстого (вот бы купить такую работу где-нибудь на рынке!), тратит свои пятаки, вяжет чулки и продает их. Это все – для того, чтобы Толстой мог продолжать обучение. «Ничего, батюшка, работай, учись, не заботься ни о чем: у старой няньки найдется, из чего щей и каши тебе сварить… работай с богом» – утешала его Ефремовна.

Как пишет в «Материалах для истории художеств в России» скульптор Н.А.Рамазанов, посвятивший Толстому статью, приуроченную к его 70-летию, Александр I как раз в эти переломные для молодого Толстого времена имел беседу с одним из его родственников, который просил царя о продвижении Ф.П.Толстого по военной службе. Царь, однако, поддержал выбор молодого скульптора, сказав, что «не нуждается в отличном наезднике, но Россия нуждается в художниках». Ясно, что после балета и наездник из Толстого получился бы отличный.

Уже в это время Толстой умел делать дивные барельефы. В 1806 он поступил на службу в Эрмитаж.

В 1808 президент Академии художеств граф А.С.Строганов (потом был в одной с Толстым масонской ложе) поднес Александру I работу «флота лейтенанта Графа Толстого» летящую Фортуну – горельеф из воска на зачерненном стекле.

Толстой. Летящая Фортуна (Летящая Душенька). Воск. 1808. Размер 21х25 см. Фортуна – богиня удачи (а если повернулась спиной – то неудачи), Душенька (Психея) после всех неудач стала удачливой супругой Амура, но об этом во второй части цикла о Толстом

Толстой продолжает обучение в Академии, изучает античность, быт, этнографию, уклад античного общества. Это ему будет нужно, чтобы не выдумывать все это из головы, чем сейчас занимаются создатели всяких комиксов. Пользуется советами самого О.Кипренского, выдающегося русского портретиста.

В 1809 избран в почетные члены Академии художеств.

В 1810 повторно вызывает гнев родственников, женившись «с позволения батюшки, на бедной, благородной и очень доброй девушке по фамилии Дудина, хорошо образованной и очень любящей русскую литературу». Но это не главное, а главное – то, что она была красавицей. Отличный здоровый вкус не изменял Толстому. Очевидно, что прекрасная семья позволила Толстому прожить 90 лет.

Толстой. Автопортрет с семьей. 1812. Горельеф. Воск на зачерненном стекле. 50х41 см

Толстой. Автопортрет с семьей. 1812. Горельеф. Воск на зачерненном стекле. 50х41 см Фрагмент

Потом Толстой приобщился к медальерному искусству, справедливо отмечая недостатки, существовавшие в этом деле.

В эти же начальные годы своей профессиональной биографии Толстой делает восковые барельефы на зачерненном стекле. Дивные вещицы.

Портрет П.А.Толстого. 1805-1810

Портрет графа И.А.Толстого. 7,5х7,5 см. Конец 1800-ых

4. Двери Храма Христа Спасителя.

Дверей Храма Христа Спасителя не осталось, их уничтожили во время разрушения Храма.

С 1846 по 1851 (почти в 70 летнем возрасте) Толстой по заказу Николая I сделал лепные изображения святых евангелистов, великомучеников, архиепископов, митрополитов (всего 52 фигуры – не сохранились) для 12 дверей Храма Христа Спасителя, посвященного победе в войне 1812 года. Храм взорван в 1931 и воссоздан в канун 2000 Рождества Христова.

Сюжеты и рисунки, представленные Толстым, строго контролировались Советом Академии художеств, в них вносились многочисленные поправки.

У западных ворот Храма Христа Спасителя. Фото начала XX века

Богоматерь с младенцем. 1850. Модель для больших врат северного портала храма Христа Спасителя

Модель ворот Храма Христа Спасителя

Большие средние врата храма Христа Спасителя воссозданы З.К.Церетели в 1999.

Приведены лишь несколько лучших работ Толстого, у него есть и объемные скульптуры, но они не представляют особого интереса и их мало.

«Главное — литературные труды»

Лев Толстой в молодости. 1851. Изображение: school-science.ru

Лев Толстой. 1848. Изображение: regnum.ru

Лев Толстой. Изображение: old.orlovka.org.ru

В конце 1854 года Лев Толстой прибыл в Севастополь — эпицентр военных действий. Находясь в самой гуще событий, он создал рассказ «Севастополь в декабре месяце». Хотя Толстой и непривычно откровенно описывал батальные сцены, первый севастопольский рассказ был глубоко патриотичным и прославлял храбрость русских солдат. Вскоре Толстой начал работать над вторым рассказом — «Севастополь в мае». К тому моменту от его гордости за русскую армию уже ничего не осталось. Ужас и потрясение, которые Толстой пережил на линии фронта и во время осады города, сильно повлияли на его творчество. Теперь он писал о бессмысленности смерти и бесчеловечности войны.

В 1855 году из руин Севастополя Толстой отправился в изысканный Петербург . Успех первого севастопольского рассказа дал ему ощущение цели: «Моя карьера — литература, — писать и писать! С завтра работаю всю жизнь или бросаю все, правила, религию, приличия — все»

. В столице Лев Толстой закончил «Севастополь в мае» и написал «Севастополь в августе 1855 года» — эти очерки завершили трилогию. А в ноябре 1856 года писатель окончательно оставил военную службу.

Благодаря правдивым рассказам о Крымской войне Толстой вошел в петербургский литературный кружок журнала «Современник». В этот период он написал рассказ «Метель», повесть «Два гусара» , закончил трилогию повестью «Юность» . Однако через некоторое время отношения с писателями из кружка испортились: «Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел»

. Чтобы развеяться, в начале 1857 года Лев Толстой отправился за границу. Он побывал в Париже, Риме, Берлине, Дрездене: знакомился с известными произведениями искусства, встречался с художниками, наблюдал, как живут люди в европейских городах. Путешествие не вдохновило Толстого: он создал рассказ «Люцерн», в котором описал свое разочарование.

Лев Толстой за работой. Изображение: kartinkinaden.ru

Лев Толстой в Ясной поляне. Изображение: kartinkinaden.ru

Лев Толстой рассказывает сказку внукам Ильюше и Соне. 1909. Крёкшино. Фотография: Владимира Черткова / wikipedia.org

Летом 1857 года Толстой вернулся в Ясную Поляну. В родной усадьбе он продолжил работать над повестью «Казаки» , а также написал рассказ «Три смерти» и роман «Семейное счастие». В дневнике Толстой так определил для себя свое назначение на тот момент: «Главное — литературные труды, потом — семейные обязанности, потом — хозяйство… А так жить для себя — по доброму делу в день и довольно»

.

В 1899 году Толстой написал роман «Воскресение» . В этом произведении писатель критиковал судебную систему, армию, правительство. Презрение, с которым Толстой описывал институт церкви в романе «Воскресение», вызвало ответную реакцию. В феврале 1901 года в журнале «Церковные ведомости» Святейший Синод опубликовал постановление об отлучении графа Льва Толстого от церкви

Это решение лишь усилило популярность Толстого и привлекло внимание публики к идеалам и убеждениям писателя

Литературная и общественная деятельность Толстого стала известна и за рубежом. Писателя номинировали на Нобелевскую премию мира в 1901, 1902 и 1909 году и на Нобелевскую премию по литературе в 1902–1906 годах. Сам Толстой не хотел получать награду и даже сообщил финскому писателю Арвиду Ярнефельту, чтобы тот постарался помешать присуждению премии, потому что, «если бы это случилось… было бы очень неприятно отказываться»

«Он всячески забрал в руки несчастного старика, он разлучил нас, он убил художественную искру в Льве Николаевиче и разжег осуждение, ненависть, отрицание, которые чувствуются в статьях Льва Николаевича последних лет, на которые его подбивал его глупый злой гений»

.

Самого Толстого тяготил быт помещика и семьянина. Он стремился привести свою жизнь в соответствие с убеждениями и в начале ноября 1910 года тайно покинул яснополянскую усадьбу. Дорога оказалась непосильной для пожилого человека: в пути он тяжело заболел и был вынужден остановиться в доме смотрителя железнодорожной станции Астапово. Здесь писатель провел последние дни своей жизни. Умер Лев Толстой 20 ноября 1910 года. Похоронили писателя в Ясной Поляне.

3. Барельефы на тему «Одиссеи».

Барельефов, посвященных этой теме, четыре и все они изумительные.

Если «Илиада» – гомеровское описание Троянской войны, то «Одиссея» – рассказ о возвращении Одиссея на родину в Итаку, где масса женихов обхаживает его жену (Одиссей считался пропавшим без вести), а их общий сын Телемах все это созерцает. Потом Одиссей возвращается под видом странника, открывается жене. Та приносит на пир одиссеев лук посостязаться. Стрельнуть из лука смог лишь Одиссей. Потом Одиссей и Телемах расстреливает из лука женихов.

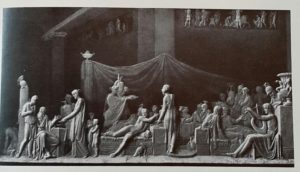

Пир женихов Пенелопы. 1814. Воск. 15х26 см. Самый левый -Телемах, с ним рядом сидит старец Ментор (старый друг Одиссея), стоят прислужницы

Телемах во дворце у Менелая. 1814. Телемах сидит за столом справа, плачет, так как ему прекрасная Елена, законная жена Менелая, рассказывает про гибель Одиссея

Избиение женихов Пенелопы вернувшимся Одиссеем. 1815. Все ясно без комментариев

Меркурий ведет в ад тени убитых женихов Пенелопы. 1810

Меркурий своим жезлом (кадуцеем – жезлом глашатаев) указывает толпе теней женихов дорогу в ад, слева стоят Ахилл и Агамемнон. Путь пролегает мимо вод седого Океана, мимо врат бога солнца Гелиоса. Ад, точнее Подземное царство, у греков специфичен, там мрачно и в основном тоскливо.

![Федор петрович толстой (1783 - 1873). (кузнецова э. в.) [1970 дмитриенко а.ф., кузнецова э.в, петрова о.ф., федорова н.а. - 50 кратких биографий мастеров русского искусства]](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/3/2/8/32874844b6bc1dc54231ab40423674a7.jpeg)