Техника рублевской иконописи

Ранние образцы рублевской иконописи соответствуют общим правилам, которых придерживались мастера того времени. На православных образах XIV–XV веков принято было изображать суровые и аскетичные лики с характерными византийскими чертами: большими глазами, высоким лбом, прямым носом и тонкими губами. Мастера использовали в основном сдержанные, темные цвета: темно-красный, коричневый, охристо-желтый.

Ранние работы Рублева иконописец и реставратор начала ХХ века Василий Гурьянов описывал так: «…лики написаны тонкослойно с соблюдением крайней последовательности в переходе от освещенных мест к неосвещенным, выглядят определенно зеленоватыми в тенях и моделированы коричневой («темной») охрой без отметок, т.е. без ударов на наиболее светлых местах для обозначения белою краскою бликов; в соответствии с ликами так же слабо моделированы и фигуры, а контур обозначен лишь тонкой описью».

В более поздних работах Андрей Рублев отошел от канонов иконописи. Он часто пользовался светлыми, легкими красками — золотисто-желтой, светло-голубой, розовой. Лики на его иконах приобрели славянские черты — мягкий округлый овал лица, светлые волосы и глаза, широкий лоб. Изменились и выражения лиц: рублевские ангелы и святые стали радостными, одухотворенными, на некоторых ликах появились чуть заметные улыбки. «Андрей Рублев возродил античные принципы композиции, ритма, пропорций, гармонии, опираясь в основном на свою художественную интуицию», — писал искусствовед Михаил Алпатов.

Иконописец часто пользовался приемом лессировки — поверх основного слоя краски наносил еще один, полупрозрачный, на котором выписывал тонкие детали. Такая техника позволяла создать плавные линии и сгладить переходы цвета.

Работы Рублева

Кроме росписей на стенах храмов, до наших дней сохранились и некоторые иконы. Им были написаны 9 образов деисусного чина, но сохранились всего три, которые найдены невероятным образом: в 1918 г. была отправлена экспедиция для поиска старинных икон, которые искали в сараях, подвалах и других постройках вблизи храмов. И вот в одном из таких сараев, под наколотыми дровами были обнаружены три большие черные доски. Реставратор, очистивший часть иконы, чуть не потерял сознание, поняв что найдены работы Рублева. Это иконы Спаса, Архангела Михаила и апостола Павла (предполагается, что этот образ мог написать Даниил Черный, так как стиль письма этой иконы более строг). Неотразимой является его величайшая работа – икона Троица (1420 г.), где не видно никаких разделений между ипостасями Бога – все равны, едины. На ней изображены трое ангелов, сидящие за столом с жертвенной чашей и ведущие между собой безмолвный разговор. Нет четкой привязанности к ветхозаветному преданию. Она является образом утешения, надежды и радости, образом жертвенной любви Бога к людям. Византийские богословы связывали образ Троицы с понятиями веры, надежды и любви. Этим творением Рублев так же выступает глубочайшим богословом!

Дымом писанные цвета, не знающие четких контуров, дышащие и светящиеся изнутри, несущие любовь и утешение – таков стиль работ гениального и святого иконописца, преподобного Андрея Рублева!

Становление живописной школы в Удмуртии

На тот момент (1956—1960 гг.) в Союзе художников было лишь 9 участников, костяк составляли 4 человека. Ими были: Лебедева Татьяна Александровна, впоследствии ставшая известным критиком. Ее деятельность напоминала огранку алмазов – точные, выверенные замечания стимулировали художников творить и развиваться, оттачивая свое мастерство. Балагушин Михаил Васильевич, первый председатель Союза (1940—1945 гг.), излюбленные жанры: портрет, исторические и бытовые полотна. По натуре мягкий и добрый, он преображался, когда речь заходила о критике. Балагушин мог высказать собеседнику в лицо не приукрашенную характеристику его работ, но воспринималось это как напутствие, указания к действию. Косолапов Николай Александрович, фронтовик, в годы войны поднимал боевой дух своими агитплакатами. В мирной жизни с радостью делился знаниями и опытом с начинающими художниками. Иванов Федор Васильевич, участник войны, известен своими портретами и жанровыми полотнами. Одна из самых пронзительных картин военной тематики – «Поединок».

Благодаря этим активистам жизнь в удмуртском отделении союза художников забурлила. Были приняты новые члены, открылся художественно–графическое отделение при физмат факультете пединститута (1959 г.). В 1960-м отделение стало полноценным факультетом, а впоследствии и самостоятельным учебным заведением. ИИиД был создан в 2002 г. путем слияния факультетов искусства (основан в 1992 г.) и дизайна (открыт в 1998 г.). Первым деканом стал скульптор Борис Кузьмич Волков, первый заведующий кафедры изо искусства – Алексей Павлович Холмогоров, выпускник Суриковского института.

За все время существования института в нем работали и обучались множество талантливейших мастеров, перечислить всех невозможно. Этот факультет объединил ярчайших представителей профессии в преподавательском составе. Рем Касимович Тагиров, заложивший основы графической школы. Отдал образовательной деятельности значительный период жизни: с 1965 по 1995 гг. В его память в республике проходят конкурсы академического рисунка. Татьяна Александровна Лебедева, преподававшая историю живописи. Ее отличительной чертой была непереносимость канцеляризмов, поэтому все лекции критика и искусствоведа были яркими и доступными. Ее стараниями студенты могли принимать участие в выездных практиках в крупных музеях Москвы и Петербурга. Петр Садофьевич Семенов, профессор и заведующий кафедры рисунка и скульптуры. Его карьера началась в 1961 г. и продолжается по настоящее время.

Факультет при УДПИ с момента его создания вошел в зону «Большая Волга». Это значило то, что работы удмурстких живописцев стали экспонироваться на выставках в других регионах. Посторонние авторы, в свою очередь, выставлялись в Удмуртии – это был ценнейший обмен опытом. Постепенно оформлялась живописная школа с непременной самобытностью, обусловленной этнической культурой.

Андрей Удалов

Андрей Игоревич Удалов. Родился 4 июня 1992 года в Москве. Российский актер театра и кино. Внук Андрея Миронова.

Андрей Удалов родился 4 июня 1992 года в Москве.

Отец — Игорь Александрович Удалов, бизнесмен, президент телекомпании World Fashion Channel Russia.

Мать — Мария Андреевна Миронова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

Дед — Андрей Александрович Миронов, советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

Бабушка — Екатерина Георгиевна Градова, советская актриса театра и кино.

Родители Андрея прожили вместе более семи лет, но затем у Марии Мироновой начался роман с актером и пиарщиком Дмитрием Клоковым, который моложе ее на десять лет. Она развелась с отцом Андрея и вышла замуж за Дмитрия.

Игорь Удалов после развода продолжал помогать воспитывать сына.

С ранних лет Андрей окунулся в творческую атмосферу, причем, не только театра и кино. Он хорошо разбирается в живописи, к чему его приобщила мама: Мария часто водила сына по музеям. Андрей Удалов в одном из интервью говорил, что любит художников Брейгеля, Рембрандта, Гойя, Ренуара и Босха.

После школы поступил в Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ) на кафедру социально-культурной деятельности. Но отучился в университете только год, после чего бросил и решил продолжить семейную династию — стать актером.

Андрей Удалов и мать Мария Миронова

В 2014 году окончил ТИ им. Щукина, мастерская Владимира Иванова. Дипломные спектакли: Кот — «Кот в сапогах», Ш. Перро (реж. Владимир Иванов); Иван Максимович Молчанов, расточитель — «Расточитель», Н. С. Лесков (реж. Родион Овчинников); Лизандр — «Сон в летнюю ночь», У. Шекспир (реж. Павел Сафонов); Альфредо — «Кухня», А. Уэскер (реж. Кирилл Пирогов); «Музаика», класс-концерт (реж. Владимир Иванов).

С 2015 года — актёр Театра им. Вахтангова. Сам Андрей говорил: «Я мечтал работать именно в Вахтанговском театре. Кстати, дед Андрей тоже хотел там работать, но его не приняли». Среди его работ в этом театре: Флоридор / Селестен — «Мадемуазель Нитуш», по мотивам оперетты Ф. Эрве (реж. Владимир Иванов); «Мнимый больной», Мольер (реж. Сильвиу Пуркарете).

В кино дебютировал в 2009 году в фильме «Человек с бульвара КапуциноК». Далее сыграл небольшие роли в лентах «Измена» и «Соловей-Разбойник».

В 2018 году на экраны вышел исторический сериал с его участием «Золотая Орда», в котором он сыграл Тришку.

«Спасти Ленинград»

По сюжету картины «Спасти Ленинград» (к слову, сюжет фильма основан на реальных событиях), желая уберечь своего единственного сына от участия в жестоких оборонительных боях, полковник Горелов сажает Костю на Баржу 752, следующую в эвакуацию. Вместе с Костей плывёт его возлюбленная девушка Настя (ее играет Мария Мельникова — дочь известной актрисы Анастасии Мельниковой). Они счастливы быть вместе. И только по этой причине курсант Костя Горелов соглашается с доводами отца. К моменту принятия решения никто из них ещё не знает, что, на самом деле, молодые люди отправляются в ад, потому как через несколько часов судно, переполненное людьми, попадёт в жестокий шторм, и под обстрел вражеской авиации.

Андрей Удалов в фильме «Спасти Ленинград»

В 2019 году исполнил роль Иоганна Датского в историческом проекте «Годунов».

Рост Андрея Удалова: 183 сантиметра.

Личная жизнь Андрея Удалова:

С 2011 года состоит в отношениях с девушкой по имени Ксения. Познакомились двумя годами ранее, когда оба учились в Университете управления. Ксения, как и Андрей, ушла из института, не окончив юридический факультет — поступила в МАРХИ на архитектора. В 2017 году Андрей объявил о подготовке к свадьбе.

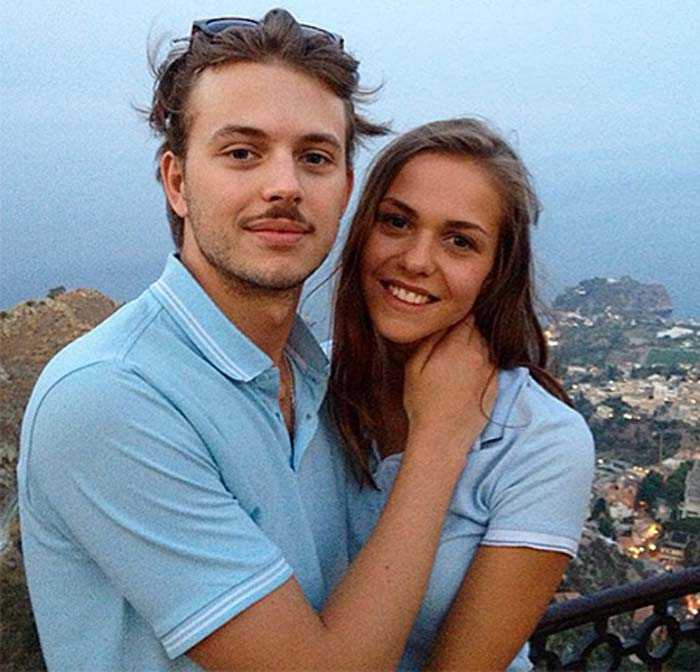

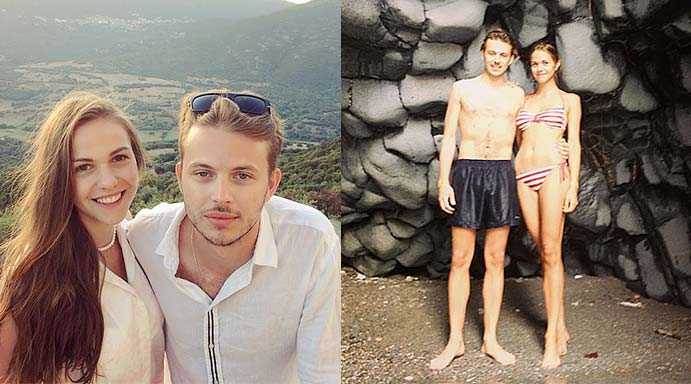

Андрей Удалов и Ксения

Фильмография Андрея Удалова:

2009 — Человек с бульвара КапуциноК — эпизод

2011 — Измена — Митя, сын Сергея и Кати

2012 — Соловей-Разбойник — капитан

2014 — Музаика (фильм-спектакль)

2018 — Золотая Орда — Тришка

2019 — Годунов — Иоганн Датский

2019 — Спасти Ленинград — Костя

2019 — Две сестры

Личная жизнь Андрея Миронова-Удалова

Еще во время учебы в МГУУ Андрей познакомился с Ксенией Панасис, которая очень скоро стала его дамой сердца. Девушка осваивала азы юриспруденции, но так же, как и возлюбленный, в какой-то момент решила круто изменить свою жизнь и перевелась в архитектурный институт. С лета 2021 года работает с известным столичным художником Павлом Каплевичем.

Андрей и его девушка Ксения

Андрей и Ксюша живут отдельно от родителей в собственной квартире на Арбате и постепенно вьют собственное семейное гнездышко. Мария Миронова очень рада за сына и надеется, что он не повторит ее ошибок и построит настоящую крепкую семью, о которой она всю жизнь мечтала.

Библиография

- Демина Н. А. «Троица» Андрея Рублёва. М., 1963.

- Бетин Л. В. О происхождении иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля // Реставрация и исследование памятников культуры. Вып. 1. М., 1975.

- Лазарев В. Н. Андрей Рублёв и его школа. М.: Искусство, 1966. — 312 с.

- Лазарев В. Н. Андрей Рублёв: краткие биографические сведения // Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.: Искусство, 1983, 1994, 1996 — ISBN 5-210-01342-1, 2000 — ISBN 5-210-01330-8.

- Лихачёв Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублёва и Епифания Премудрого. Л.: Издательство АН СССР, 1962. — 172 с.

При написании этой статьи были использованы материалы таких сайтов: mycelebrities.ru, , ,

Творчество. Свобода. Живопись.

Allpainters.ru создан людьми, искренне увлеченными миром творчества. Присоединяйтесь к нам!

Андрей Рублёв: жизнь и творчество художника

4.7 (94.5%) 393 голос(ов)

Образование

С 12 лет Шишкин обучался в Первой казанской гимназии, а в 20 лет поступил в Московское училище живописи. После его окончания (в 1857 году) продолжил обучение в Императорской Академии художеств в качестве ученика профессора С. М. Воробьёва. Уже в это время Шишкину нравилось рисовать пейзажи. Он много путешествовал по окрестностям Северной столицы, бывал на Валааме. Красота суровой северной природы будет вдохновлять его всю жизнь.

В 1861 году за счет Академии он отправился в поездку за границу и некоторое время обучался в Мюнхене, Цюрихе, Женеве, Дюссельдорфе. Там он познакомился с работами Бенно, Ф. Адамова, Ф. Диде, А. Калама. Поездка продолжалась до 1866 года. К этому времени на родине Шишкин за свое творчество уже получил звание академика.

Художники Удмуртии

Горбунов Игорь Сергеевич

Родился в 1934 году в Ярославле. В 1961 году закончил Харьковский худ. Институт. Преподавал на художественном факультете Удмуртского Государственного Педагогического Института (Сейчас УдГУ) в 1961—1966 годах. Скончался в 1966 году.

Родился в 1930 году в деревне Красная дубрава в Рязанской области. В 1963 году закончил Московский худ. Институт имени Сурикова, с 1968 года принят в Союз художников.

Картины художника отличаются яркими красками, эпичностью, жизнеутверждающим воспеванием природы. Скончался в 2009 году.

Рылов Юрий Иванович

Родился в 1946 году в городе Дубно Ровенской области Украинской ССР в семье военного. Отец прошел всю войну. После ее окончания кадрового военного переводят по службе в различные гарнизоны – в Германии, Украине, Белоруссии, на Сахалин. В 1961 году семья приезжает в Ижевск.

Здесь Юрий поступает в 1963 году в Удмуртский Государственный Педагогический Институт. Сразу после его окончания в 1968 г. поступает в Ленинградскую в Академию художеств имени Репина на факультет теории и истории изобразительных искусств. В том же году принимается на кафедру изо искусств УГПИ. Скончался в 2013 году.

История и атрибуция

По общепринятой версии, иконы были найдены в 1918 году в сарае при Успенском соборе на Городке в Звенигороде под грудой дров реставратором Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию древнерусской живописи Г. О. Чириковым.

Данное сообщение имеет характер легендарного. Как отмечает сотрудник Звенигородского музея Д. А. Седов, отсутствуют отчёты о данной находке, что было несвойственно работе Комиссии ЦГРМ, а история находки икон в сарае известна по отчёту Н. Д. Протасова и публикациям И. Э. Грабаря. Кроме того, дата поступления икон в Кремлёвские реставрационные мастерские (8 октября 1918 года) не совпадает с периодом экспедиции ЦГРМ в Звенигород, начавшейся 14 октября. По данным архива ГТГ после обнаружения Звенигородского чина были предприняты поиски недостающих икон деисуса: 21 декабря Н. Д. Протасов посетил усадьбу Кораллово близ Звенигорода в связи со сведениями о возможном поступлении в местную церковь древних икон из Успенского собора.

На конференции, посвящённой 1000-летию крещения Руси, руководитель сектора истории древнерусского искусства Института искусствознания, доктор исторических наук О. И. Подобедова рассказала, что иконы Звенигородского чина не были обнаружены реставраторами: их передал им священник Дмитрий Крылов:

| О. Дмитрий действовал исключительно на свой страх и риск, без благословения благочинного или архиерея. Поступок такого рода в малообразованной клерикальной среде провинциального прихода мог привести к нежелательным для него последствиям. У молодого священника, находившегося в Звенигороде, судя по всему, на стажировке, тот же час начались неприятности. Чтобы не испортить ему жизнь окончательно, и была — специально для печати — придумана вышеизложенная легенда. |

СОДЕРЖАНИЕ Звенигородский чин Христос Пантократор

Архангел Михаил

Апостол Павел

Иконы Звенигородского чина были раскрыты специалистами Комиссии по сохранению и раскрытию древней живописи в 1918—1919 гг. и переданы в Государственный исторический музей, из которого в 1930 году поступили в собрание Третьяковской галереи.

В 1926 году И. Э. Грабарь в журнале «Вопросы реставрации» опубликовал статью «Андрей Рублев: Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918—1925 гг.», в которой атрибутировал Звенигородский чин как работу Андрея Рублёва на основании особенностей живописи, роднящих иконы с рублёвской Троицей и фресками Успенского собора во Владимире. Несмотря на краткость аргументации Грабаря, его атрибуция «получила всеобщее признание» и с ним согласны большинство других искусствоведов, признающих иконы Звенигородского чина «несомненно принадлежащими Андрею Рублёву».

Различными исследователями Звенигородский чин датируется временем с конца XIV века по 1420-е годы. По мнению академика В. Н. Лазарева, по «своему стилю это настолько зрелая работа, что её невозможно относить к ранней поре творчества Рублёва. Она могла возникнуть лишь после росписи владимирского Успенского собора, иначе говоря, уже после 1408 года». Он датирует Звенигородский чин 1410—1415 годами. Его поддерживает М. А. Ильин (ок. 1417 года), К. Онаш (ок. 1409 года) и другие исследователи.

Исследователи отмечают, что исходя из размера икон Звенигородского чина, он предназначался для весьма большой неизвестной церкви и, исходя из промеров, это ни Успенский собор на Городке, ни собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. При этом, согласно описи Успенского собора на Городке 1693 года, в местном ряду иконостаса XVII века и по столпам находилась часть икон некого древнего деисусного чина.

Всеобщее признание

В произведениях Андрея Рублева отражается его мироощущение

Для того времени был характерен культурный прогресс, повышенное внимание к нравственным вопросам. Творчество живописца отражало новое видение духовной красоты и нравственности, оно стало известным и почитаемым не только на родине, но и далеко за ее пределами. Работы Рублева являются чрезвычайно ценными, их сохранилось очень мало

Многочисленные исследования выявляли его произведения по уникальному стилю. Икона «Троица» – это единственная уцелевшая работа, которая, безусловно, принадлежит кисти Рублева. В настоящее время хранится в Третьяковской галерее. Мало споров вызывает факт принадлежности мастеру, состоящего из трех икон Звенигородского чина. В нем прослеживается новый для творчества Рублева драматический след, возможно связанный с событиями того времени (междоусобица на Руси)

Работы Рублева являются чрезвычайно ценными, их сохранилось очень мало. Многочисленные исследования выявляли его произведения по уникальному стилю. Икона «Троица» – это единственная уцелевшая работа, которая, безусловно, принадлежит кисти Рублева. В настоящее время хранится в Третьяковской галерее. Мало споров вызывает факт принадлежности мастеру, состоящего из трех икон Звенигородского чина. В нем прослеживается новый для творчества Рублева драматический след, возможно связанный с событиями того времени (междоусобица на Руси).

Большинство ученых приписывает авторству Рублева «Владимирскую Богоматерь», несколько миниатюр «Евангелия Хитрово». Помимо этих произведений на протяжении последнего столетия выдвигалось множество предположений в пользу кисти Рублева. Теперь все эти работы считаются произведениями школы прославленного мастера. В середине XVI века его иконопись была признана образцом к подражанию, и многие художники испытывали сильнейшее влияние творчества Рублева. Его произведения несут глубокое духовное содержание и эмоциональность в сочетании с лаконичными и красивыми образами.

В 1947 году на земле Спасо-Андроникова монастыря открыт заповедник, в 1985 – музей древнерусской культуры в честь Андрея Рублева. В 1988 году Рублев был канонизирован в лике преподобных святых. Фамилию художника носят улицы нескольких российских городов, ему посвящены памятники, о Рублеве сняты фильмы. Также в честь художника назвали кратер на Меркурии.

Тайна рождения внука Миронова окружена тайной

В 1992 году, когда на свет появился Андрей, его маме, Марии Мироновой, было всего 18 лет. Из-за беременности и родов ей пришлось прервать учебу в Щукинском училище. Маша была замужем за бизнесменом, президентом телекомпании World Fashion Channel Russia Игорем Удаловым.

Однако, не успел Андрей родиться, как в актерской среде тут же поползли слухи: отец ребенка — вовсе не Игорь, бизнесмен, что называется, «прикрыл грех» Марии, взяв ее замуж уже беременной. А настоящий, биологический отец Андрея — Антон Яковлев, сын известного актера Юрия Яковлева.

Роман Маши и Антона, юных студентов «Щуки», развивался у всех на глазах, влюбленные ни от кого не скрывались и даже некоторое время жили вместе. Потом между ними «пробежала черная кошка». После крупного скандала Мария и Антон расстались. И совсем скоро девушка стала женой Игоря Удалова, в этом браке и родился Андрей. Мария записала своего сына Мироновым, и лишь позднее, повзрослев, молодой человек взял фамилию Удалов.

Детство и юность

Андрей Дроздов родился в 2 июля 1970 года в Ульяновске, в семье художника-реалиста Юрия Дроздова. В своих интервью Андрей упоминает, что искренняя любовь и преданность живописи передалась ему еще в детстве. Мальчик много времени проводил с родителями в доме своей бабушки в селе Лог Воронежской области.

В 1989 году Дроздов-младший окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого. Спустя несколько лет, отслужив в армии, Андрей захотел поступить в МГХИ им. В. И. Сурикова, однако получилось это лишь с третьего раза. В 1996 году целеустремленный юноша наконец прошел на факультет живописи. За время обучения он перенял знания у таких известных преподавателей и художников, как А. И. Фомкин, Е. Н. Трошев, В. М. Сидоров и М. Г. Абакумов. В 2002 году Дроздов с отличием окончил институт.

Неоклассицизм русского художника Игоря Андрианова

Стиль неоклассицизма возник в конце XIX века. В мире искусства, этот стиль выражал вечные истины, которые противопоставлялись изменчивой повседневной реалии.

В этом смысле, неоклассицизмом можно назвать любой стиль живописи, который возник в начале XX века. От современного авангарда, до поп-арта. Вся суть такого направления состоит в том, что художник вкладывает в свои картины нечто другое. Это “другое” не видно обыденным взглядом.

Художник Игорь Андрианов, это живописец конца прошлого столетия. Он старается раскрыть вечные, в том числе и античные образы, через обычную реальность современного человеческого бытия.

На художника и его технику написания картин повлиял такой живописец 19-го века, как Вильям Бугро. Именно в работах этого художника Андрианов увидел новый стиль Картины Игоря Андрианова представляют в таком смысле синтез романтизма и обыденного реализма. Всё это пропущено через призму вечной истины.

Такая истина в работах художника раскрывается через порой задумчивые фигуры и образы в его картинах. Сам же романтизм мастера, это постоянная мечта и мир грез, в которые входит любой зритель, созерцающий его труды.

Художник в своих картинах использует красноватые тона и их сочетания, которые проходят яркой чертой через все его произведения. В таком стиле художника раскрывается его воля к неизведанному. К тому, что лежит за повседневной реальностью человеческих образов, изображений городов и предметов.

Именно в этом и состоит суть нового обыденного (обычного) неоклассицизма Игоря Андрианова. Современный неокласицизм, это соприкосновение с эпохой античного искусства, через обыденные и бытовые сюжеты человеческого существования.

В классической живописи есть неписанное правило, — рисунок, должен доминировать над цветом. Игорь Андрианов мастерски пытается изменить это правило, выводя в своих картинах цветовую палитру на первое место. Другими словами именно синтез и сочетание цветов придают картинам художника изысканный современный шик, уводя нас в сторону от этой обыденной реальности, с помощью уникальных цветовых решений.

Последняя любовь, последняя картина

Ещё в 1877-м году Шишкин пишет картины «Полдень» и «Лесная глушь», за которую ему присуждают звание профессора академии художеств. Шишкину завидую, много критикуют, пишут о нем в газетах, но он продолжает творить в своем неповторимом стиле.

Одна из учениц художника, Ольга Лагода, стала его второй женой. Пейзажиста как будто преследует злой рок в личной жизни, молодая жена вскоре умирает, успев родить дочь Ксению.

Опять художник находится в глубокой печали, спасаясь лишь творчеством. Он интересуется новым веянием – фотографией. Именно с фотографии он затем пишет свою последнюю картину «Корабельная роща».

И.И.Шишкин «Корабельная роща»,1898 годМестонахождение: Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

В 1889-м году появляется знаменитое «Утро в сосновом лесу», эту картину ещё при жизни художника разместили на обертках конфет. Считается, что медведей на полотне посоветовал разместить художник Константин Савицкий. Тем не менее воплощению в жизнь картина обязана именно Ивану Шишкину.

В 1898-м году «Корабельная роща» едет на выставку без автора, у Шишкина наблюдаются проблемы с сердцем. Он не перестает работать и 8 марта умирает у холста с кистью в руках, Шишкину было 66-ть лет.

Сегодня в доме уникального пейзажиста Шишкина в родном городе Елабуга находится музей. Большое количество картин этого художника находится в Третьяковской галерее, о чем позаботился ещё Павел Третьяков в 19-м веке. Всю жизнь великолепного творца терзали сомнения по поводу своих же работ. Он думал о том, понравятся ли его картины культурному обществу, купят ли их, был глубоким самокритиком, хотя уже давно доказал на что способен.

Иван Иванович Шишкин – «царь леса» в русской живописи / livemaster.ru

Среди пейзажей Шишкина и вырос русский человек, они близки и знакомы с детства. Картины Ивана Ивановича понятны всем, не нужно ломать голову над тем, что хотел сказать художник своим творчеством. Живопись Ивана Шишкина – это светлый теплый луч солнца, согревающий душу.

Потомок Шишкина по линии его первой дочери Лидии, праправнук Сергей Лебедев, так сказал о своём знаменитом родственнике: