Краткая биография Дмитрия Васильевича Григоровича

Родился писатель 31 марта 1822 года в Симбирской губернии. Семья, в которой рос Дмитрий Васильевич Григорович, отличалась в обществе своим положением: отец был богатым помещиком, а мать – прекрасной женщиной, имеющей французские корни.

Фото Дмитрия Васильевича Григоровича нельзя найти, поскольку писатель не застал технологического прогресса, однако его портреты представлены в данной статье.

Писатель рано потерял отца. Дмитрия воспитывали мать и бабушка. Они дали ему прекрасное образование. Однако мальчик плохо говорил по-русски, потому что и мама, и бабушка были чистокровными француженками, что сильно повлияло на разговорную речь Григоровича. Постепенно осваивая русский язык, писатель еще очень долгое время говорил с явным французским акцентом.

Первые шаги

Первые произведения Дмитрия Васильевича Григоровича были очень слабыми, в сравнении с литературным творчеством того времени. Рассказы, которые печатались в литературных журналах («Собачка», «Театральная карета»), не пользовались популярностью. Несмотря на это, Дмитрий не переставал писать, все больше развивая в себе качества настоящего писателя.

Как раз во время своих первых литературных опытов Григорович знакомится с известным крестьянским поэтом Некрасовым. В это время поэт издавал множество сборников, которые пользовались успехом. Именно в одном из таких изданий появилось произведение, которое вышло из-под пера сразу трех писателей: Некрасова, Достоевского и Григоровича. Повесть получила название «Как опасно предаваться честолюбивым снам». В этом издании было напечатано и другое произведение Григоровича – «Штука полотна».

Детство и юность

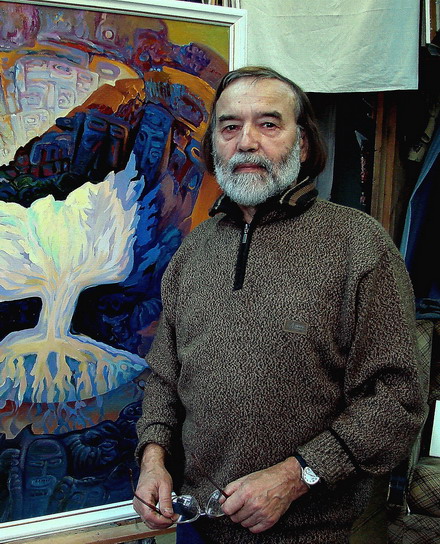

Геннадий Голобоков родился в 1935 году в Саратовской области, в селе Малая Быковка Балаковского района. Он был с детства влюблен в небо и звезды, играл на скрипке и гармошке, писал стихи. Товарищам подросток часто говорил, что непременно станет астрономом. И еще — он постоянно рисовал: на уроках, переменах, после школы. Его рисунки, на которых были изображены товарищи, Волга, местные пейзажи, часто посылали на городские выставки.

Обычную жизнь прервал несчастный случай — 16-летний юноша неудачно нырнул в воду с крутого берега и получил перелом шейного отдела позвоночника. В Саратовском НИИ нейрохирургии и ортопедии была проведена сложнейшая операция, но ее итог оказался неутешительным — Геннадий Голобоков был обречен на полную неподвижность до конца жизни.

Признание коллег и общественности

С 1958 года Геннадий Голобоков посылает свои работы на Всесоюзные выставки непрофессиональных художников. В 1968 году жюри Всесоюзного фестиваля присвоило ему звание лауреата, не имея никакого представления о его судьбе.

Возвращение

Художник запрещал распространять подробности его жизни, и особенно не любил фразу «прикован к постели». Из-за ограниченных физических возможностей Голобокову не всегда удавались безукоризненные технические приемы, но такие недочеты полностью компенсировала глубина мыслей, связанных с будущим человечества.

Контакт

В 1974 году к художнику пришло всесоюзное и всемирное признание. Его работы демонстрировались на выставках в Москве и еще 20 городах Советского Союза, а также за рубежом — в Праге, Братиславе, Будапеште, Улан-Баторе, на острове Мадагаскар и в Лаосе. Посетители выставочных залов, в которых выставлялись картины художника-фантаста, были поражены живыми яркими полотнами с необычайными сюжетами и широтой замысла. Часто в дом художника приходили гости — посмотреть на новые работы и на него самого, поговорить о живописи и просто о жизни.

Парадокс времени. Отец и дочь

На картины Голобокова обратили внимание космонавты Л.Леонов, В.Севостьянов, П.Беляев, П. Попович и другие. Со многими из них у художника сложились дружеские отношения

А.Ленов писал:

Со многими из них у художника сложились дружеские отношения. А.Ленов писал:

Освоение

Два художественных полотна, подаренные американским астронавтам, хранятся в Хьюстоне, в космическом центре США.

Пейзажист

В Петербурге Грабарь стал одним из главных критиков журнала «Мир искусства», а в 1903 году переехал в Москву. Во время художественной выставки в Москве он познакомился с художником Николаем Мещериным, который пригласил И. Грабаря в свое имение Дугино. Так что Грабарь много времени проводил в усадьбе, познакомившись со своей будущей женой Валентиной, внучкой Н. Мещерина. Рядом с усадьбой было много живописных мест. Грабаря постоянно вдохновляла русская природа. Здесь он тоже очень много работал, вставал в 5-6 утра и продолжал рисовать.

На 1 этаже. Художник 1900 года был импрессионистом. Грабарь оценил

зима со своими пейзажами. Именно ей посвящены картины:

- Голубой февраль;

- Мороз;

и др. художник работал с энтузиазмом, «бросая краски на холст, даже не задумываясь об этом”.

Картина «Февральская лазурь» навеяна самой природой во время прогулки по лесу. Грабарь, любуясь березой, уронил палку, затем наклонился, чтобы поднять ее, и нечаянно поднял глаза. В автобиографии «Моя жизнь» художник тогда вспоминал: «Я стоял рядом с невероятной березой, которая отличалась необычайно гармоничной структурой ветвей. Глядя на верхушку этого дерева снизу, с поверхности, покрытой снегом, Я был поражен, увидев необычайно красивое зрелище.Это были переливы и переработка всей палитры радуги, которую объединила небесная небесная эмаль… Я сразу же помчался домой за небольшим холстом и сразу сделал набросок с натуры будущего образа во всех отношениях”.

Чтобы получить внешнее впечатление невысокого горизонта, Грабарь выкопал траншею в толстом слое снега и лег на нее с холстом и мольбертом. Художник использовал разные оттенки синего для хроматической передачи «небесной эмали». За 2,5 недели И.Е. Грабарь закончил полотно полностью на натуре. Самым значительным из своих полотен художник считал «Голубой февраль.

И. Е. Грабарь часто говорил, что после окончания зимы пейзаж как жанр живописи стал для него непривлекательным. А потом занялся натюрмортами. Цветы в Дугине росли круглый год (были и сад, и оранжерея), так в 1910-е гг. Грабарь в основном писал цветочные натюрморты, например «Хризантемы» и «Дельфиниум”.

Великая отечественная война

* С первых дней Великой Отечественной войны Н.К.Рерих использует все возможности, чтобы помочь Родине. Вместе с младшим сыном он устраивает выставки и продажу картин, а все вырученные деньги перечисляет в фонд Красной Армии.* Н.К.Рерих пишет многочисленные статьи в газеты, выступает по радио в поддержку советского народа.* «Спорили мы со многими шатунами, сомневающимися. Лжепророки предрекали всякие беды, но всегда говорили мы: «Москва устоит!», «Ленинград устоит!», «Сталинград устоит!». Вот и устояли! На диво всему миру выросло непобедимое русское воинство!»,- писал Н.К.Рерих в 1943 году в статье «Слава».* В эти грозные для России годы художник в своём творчестве вновь обращается к теме родной земли. Он создаёт целый ряд картин — «Александр Невский», «Партизаны», «Победа». Н.К.Рерих, используя образы русской истории, предвидит победу русского народа над фашизмом.

Краткая биография

- В 1949 году Евгений поступил в Свердловское художественное училище на кафедру живописи. Перед этим он окончил курс школы в учебном заведении при заводе. Правда, Евгений с детства мечтал стать скульптором, но, как выяснилось уже при поступлении, такой специальности в Свердловском училище не было.

- В 1952 году юный живописец блестяще закончил курс. Одаренный художник решил продолжить обучение.

- В том же 1952 году он приехал в Северную столицу и поступил в престижное по тем временам Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).

- В стенах «Мухинки» начинающий творец провел 6 лет и выпустился в 1958 году.

- В отличие от многих сокурсников, Широков не остался в столице, а отправился нести свет искусства в провинцию. Практически случайно по дороге в Свердловск Евгений остановился у друга-живописца в Перми и…остался там на всю жизнь. Служителя муз вдохновляла суровая и прекрасная природа Прикамья, близкие по духу личности, например, А.С. Солдатов, председатель совнархоза г. Пермь, который помогал начинающим художникам устраиваться на работу. Ко всему прочему, душой Евгения завладел пермский балет. Множество живописных полотен Широкова изображают изящных балерин во время тренировок и выступлений. Благодаря совершенному исполнению поз танцовщиц, Евгения Николаевича можно назвать «русским Эдгаром Дега».

- Широков как художник был последователем «сурового стиля». Это течение в искусстве появилось во времена Оттепели 50-60-х годов. Оно возникло как противоположность соцреализму – «стилю Сталина», средству пропаганды, идеализирующему режим, превозносящему вождей. К «суровому стилю» относились члены группы «Семерка», братья Смолиновы и др. Один из основоположников течения, Алексей Бобриков, проводил аналогию между персонажами живописных полотен «сурового стиля» и пуританами – протестантами. И те и другие – люди возмужалые, волевые, привыкшие нести ответственность за свои решения, имеющие собственное мировоззрение, отличающееся от официального. Они направляли свои силы в общее русло, трудились на общее благо. Художники «сурового стиля» писали «героев своего времени» — обычных людей из низших слоев общества, воспевали их тяжелый труд и непоколебимую силу воли.

- В 1979 году написана наиболее знакомая простому обывателю картина художника — «Друзья». По этому произведению часто пишут сочинения в школе. Картина изображает представления живописца о дружбе и обоюдной привязанности человека и четвероногого питомца. Между героями присутствует глубокая духовная связь. Они понимают друг друга без слов.

- В 1969 году создан портрет писателя и драматурга Виктора Петровича Астафьева, выполненный Евгением Широковым и тоже принесший художнику успех. Картина воспринималась как образец портретного искусства, ценилась не только российскими, но и зарубежными искусствоведами. Сейчас она расположена в Третьяковской галерее.

- Широков всегда был признанным деятелем искусства. Одно за другим он получал:

- В 1968 году — звание Заслуженного художника РСФСР.

- В 1976 году — Народного художника РСФСР.

- В 1986 году — Народного художника СССР.

- Помимо этого, он был награжден званием Почетного гражданина Перми и Пермской области, получал грамоты от Министерства культуры и даже от Верховного Совета СССР (1973 год).

- Огромное значение Широков придавал сохранению живописной школы. «Нельзя стать мастером в искусстве, не впитав достижений предшественников».

- С 1993 по 2017 год Евгений Николаевич преподавал в Пермском государственном институте искусств и культуры. В последние годы жизни он даже больше занимался преподавательской деятельностью, чем созданием художественных произведений. Профессор Широков видел свою миссию в том, чтобы открывать новые таланты. Он говорил: «каждый ученик — индивидуальность, и эту индивидуальность надо поддерживать».

- Евгений Николаевич самостоятельно разрабатывал учебную программу для ПГИИКа, основал кафедру портретной живописи.

- За всю свою карьеру в институте Широков выпустил 46 студентов. 18 из них удостоились чести вступить в Союз художников России.

- 31 декабря 2017 года Евгений Николаевич умер в возрасте 86 лет. Смерти предшествовала продолжительная болезнь.

Художник Евгений Широков

На государственной службе

В 1807 году Аксаков покинул университет и спустя какое-то время переехал в Петербург. С помощью протекции своего преподавателя и наставника Г.И. Карташевского юноша получил должность переводчика в Комиссии по составлению законов. Государственной службе на разных поприщах он посвятил почти полтора десятка лет жизни.

В Петербурге писатель оброс новыми знакомствами в кругу литераторов и театралов, однако спустя четыре года он оставил службу в столице и переехал в Москву. В 1812 году Сергей Тимофеевич переехал в тихую деревушку, расположенную в Оренбургском крае. Он не очень стремился к светской жизни. Годы жизни Сергея Тимофеевича Аксакова в этой глуши можно назвать счастливыми. Он лишь изредка приезжал в Москву и Петербург, чтобы не дать угаснуть знакомствам. Так в один из приездов в 1815 году Аксаков познакомился с уже престарелым Державиным, который рассказал ему о еще юном, но уже талантливом Пушкине.

Еще в 1822 году Аксаков получил часть отцовского имения. Какое-то время он пытался заниматься хозяйством и вести жизнь помещика. На тот момент он уже женился на Ольге Заплатиной, у них родились дети. В 1826 году Сергей Тимофеевич понял, что быть помещиком он не сможет. Поэтому переехал с семьей в Москву.

«Наш пострел везде поспел», или Обучение Грабаря

Игорь Грабарь с детства привык полагаться только на себя, и в Петербурге это сослужило ему хорошую службу. Он сразу вошел в жизнь Петербурга, вел деятельность сразу в нескольких направлениях: научном, литературном, художественном. Параллельно с юридическим он получал историко-филологическое образование, учился, писал обзоры выставок и критические статьи, составлял биографии художников. У него остались самые радостные впечатления от студенческих лет, в отличие от учебы в лицее. Тогда же к нему пришел первый успех. Работа 1889 года «Крыша на снегу» была высоко оценена его коллегами-художниками, учениками Академии художеств. Говоря об Академии, с 1892 года Игорь Грабарь посещает академическую лабораторию известного учителя Павла Чистякова, который учил Репина, Серова, Врубель. И, конечно же, после того, как университетская стезя Грабаря попала в Академию художеств, он сам и его соратники это понимали. Но по совету своего друга, художника Щербинского, Грабарь решил немного подождать, подав заявление в Академию, которая переживала серьезный процесс реорганизации и поступила только в 1894 году.

В следующем году состоялась его первая европейская поездка, в которую вошли Германия, Италия, Франция. Наибольшее влияние на него оказала итальянская культура, в частности венецианская живопись. И Париж, столица импрессионизма, захватил его. Посещение мастерской Амбруаза Воллара стало одним из поворотных моментов. Оказывается, на свете есть Ван Гог, Гоген, Сезанн! По возвращении Грабар обнаружил, что ему все труднее было убедить себя в необходимости продолжить свое академическое образование после того, как он увидел, что происходит «на передовой». Он переехал в очень известную лабораторию Репина, но и там это продлилось недолго. Ему казалось, что учеба в Академии лишает его свежей внешности и нотки естественности. В поисках других учителей Грабарь снова отправился в Европу, на этот раз в мюнхенскую школу Антона Ашбе, пользовавшуюся большой популярностью у русских художников. Здесь Грабарь оказался на своем месте, и руководитель школы, оценивший его талант, даже предложил ему быть руководителем группы и проводить уроки для новичков. Позже Игорь Грабарь возглавил одно из двух отделений школы.

Хронологическая картина мюнхенского периода в биографии художника Грабаря идет с 1896 по 1901 год. В это время он не только писал и преподавал, но и изучал историю живописи, скульптуры, архитектуры. Год спустя Грабарь снова поехал в Париж, и эта поездка позволила ему создать «синтез Мюнхена и Парижа», осознать, насколько близко ему было импрессионистское направление, и, прежде всего, после освоения новых тенденций трансформировать их в свой собственный путь.

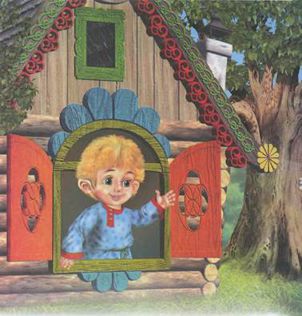

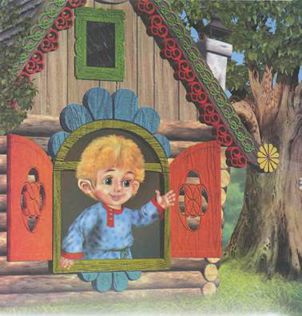

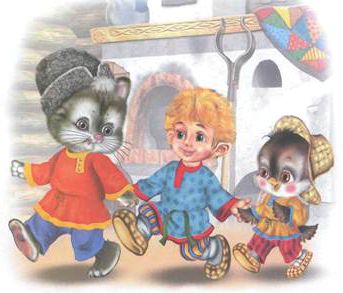

Русская народная сказка «Жихарка» с иллюстрациями И. Н. Приходкина

Жили-были в избушке кот, петух да маленький человечек – Жихарка.

Кот с петухом на охоту ходили, а Жихарка домовничал: обед варил, стол накрывал, ложки раскладывал.

Раскладывает да приговаривает:

– Это простая ложка – котова, это простая ложка – Петина, а это не простая – точёная, ручка золочёная, – эта Жихаркина. Никому её не отдам.

Вот прослышала лиса, что в избушке Жихарка один хозяйничает, и захотелось ей Жихаркиного мясца попробовать.

Кот да петух, как уходили на охоту, всегда велели Жихарке двери запирать. Запирал Жихарка двери.

Всё запирал, а один раз и забыл.

Справил Жихарка все дела, обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать, а по лестнице – топ-топ-топ – лиса идёт.

Испугался Жихарка, с лавки соскочил, ложку на пол уронил да под печку и залез.

А лиса в избушку вошла, глядь туда, глядь сюда: нет Жихарки.

«Постой же, – думает лиса, – ты мне сам скажешь, где сидишь».

Пошла лиса к столу, стала ложки перебирать:

– Эта ложка простая – Петина, эта ложка простая – котова. А эта ложка не простая – точёная, ручка золочёная, – эту я себе возьму.

А Жихарка-то под печкой во весь голос:

– Ай, ай, ай, не бери, тётенька, я не дам!

– Вон ты где, Жихарка!

Подбежала лиса к печке, лапку в подпечье запустила, Жихарку вытащила, на спину перекинула – да в лес.

Домой прибежала, печку жарко истопила: хочет Жихарку изжарить да съесть.

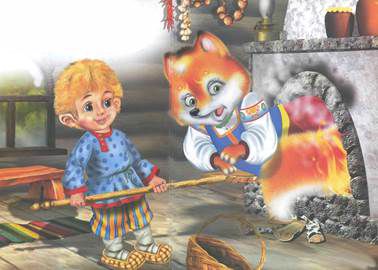

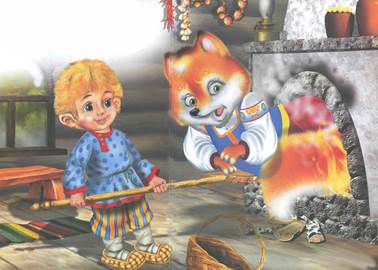

Взяла лиса лопату.

– Садись, – говорит, – Жихарка.

А Жихарка маленький, да удаленький. На лопату сел, ручки-ножки растопырил – в печку-то и нейдёт.

– Не так сидишь, – говорит лиса.

Повернулся Жихарка к печи затылком, ручки-ножки растопырил – в печку-то и нейдёт.

– Да не так, – лиса говорит.

– А ты мне, тётенька, покажи, я ведь не умею.

– Экой ты недогадливый!

Лиса Жихарку с лопаты сбросила, сама на лопату прыг, в кольцо свернулась, лапки спрятала, хвостом накрылась.

А Жихарка её толк в печку да заслонкой прикрыл, а сам скорей вон из избы да домой.

А дома-то кот да петух плачут, рыдают:

– Вот ложка простая – котова, вот ложка простая – Петина, а нет ложки точёной, ручки золочёной, да и нет нашего Жихарки, да и нет нашего маленького!

Кот лапкой слёзы утирает, Петя крылышком подбирает.

Вдруг по лесенке – тук-тук-тук.

Жихарка бежит, громким голосом кричит:

– А вот и я! А лиса в печке сжарилась!

Обрадовались кот да петух. Ну Жихарку целовать! Ну Жихарку обнимать!

И сейчас кот, петух и Жихарка в этой избушке живут, нас в гости ждут.

В эвакуации

В биографии Юрия Сергеевича Энтина наступил непростой период. Его отца призвали на фронт. Тот служил переводчиком, дошел до Берлина. Самого Юрия вместе с мамой и дедушкой отправили в эвакуацию. Они переехали в Оренбург.

На новом месте жительства им пришлось поселиться среди татар, которые практически не знали русского языка. Так что Юрию пришлось самому быстро учить их наречие, чтобы общаться с соседями и новыми знакомыми.

Отдушиной стали артисты театра из Кирова и ленинградского цирка, которых тоже эвакуировали в Оренбург. Маленькому мальчику посчастливилось познакомиться с талантливыми звездами, среди них оказался и знаменитый тогда на всю страну клоун Карандаш.

Василий Сазонов

Выходец из семьи крепостных крестьян, будущий академик Императорской Академии художеств Василий Сазонов родился в Гомеле в 1789 году. Граф Николай Румянцев (министр иностранных дел России в 1808-1814 годах) заметил талант мальчика и определил его за свой счет в Императорскую академию художеств. Там Сазонов учился под руководством небезызвестного художника Григория Угрюмова. За выдающиеся успехи в учебе граф Румянцев дал своему крепостному вольную.

Художник оканчивает академию в 1815 году, получает две серебряные медали и большую золотую медаль за картину «Расстрел русских патриотов». В 1817 году при поддержке графа Румянцева уезжает в Рим совершенствовать мастерство. Там создает копии с картин «Положение во гроб» Караваджо и «Любовь небесная и любовь земная» Тициана.

Вскоре живописец возвращается в Петербург и начинает работу над частными заказами – эти работы в дальнейшем и сделают Сазонову имя. Среди них «Первая встреча князя Игоря с Ольгой» (хранится ныне в Третьяковской галерее), «Дмитрий Донской на Куликовом поле» (хранится в петербургском Русском музее), «Святые Константин и Елена вокруг Животворящего Креста Господня». В 1830 году Сазонов становится академиком Императорской академии художеств и входит в творческую элиту Российской империи.

Блудный сын (Исаакиевский собор)

Кроме картин, бывший гомельский крепостной создавал образа и росписи (для Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, церкви Таврического дворца, Гатчинского собора, Троицкой церкви Измайловского полка, Александровского собора в Варшаве, церквей св. Екатерины в Царском Селе и св. Петра и Павла в Петергофе и т.д.). Вершина церковного творчества Сазонова – образы для малого иконостаса Казанского собора, а также картины «Милосердие самарянина» и «Блудный сын» для Исаакиевского собора.

Художник умер в 1870 году в Санкт-Петербурге. Улицы в честь Сазонова нет ни в Гомеле, ни в каком-либо другом городе Беларуси. Никто не знает, где похоронен гомельский самородок.

Начало пути

Отец живописца Эммануэля Грабаря был юристом. Он был членом венгерского парламента. Из-за своей русофилии Э. Грабарь в 1876 году уехал в Россию и поселился в городе Егорьевске (Рязанская губерния), где стал учителем средней школы. Позже к нему переехали жена и дети.

И.Е. Грабарь в детстве был влюблен в искусство: «Я не помню, когда не рисовал, и не представляю себя без карандаша, ластика, акварели и кистей». Молодой художник воссоздавал воображаемые образы и любил копировать военные портреты, которые видел в журналах. В Егорьевской гимназии, где он проучился какое-то время, местный художник был учителем рисования, что пробудило у маленького Игоря интерес к живописи.

В 1882 году Грабарь поступил учиться в Московский Императорский лицей цесаревича Николая. Ему там было сложно. Он принадлежал к «живым товарищам», но большинство остальных старшеклассников были из богатых семей и постоянно высмеивали его бедность. Игорь полностью посвятил себя живописи. «У меня было 4 возможности работать в старшей школе с натуры: рисовать виды из окна, рисовать портреты людей вокруг меня, создавать для меня натюрморты и рисовать их, а также сочинять сцены из школьной жизни». Писал портреты учителей средней школы и своих одноклассников. По выходным Грабарь постоянно бывал в Третьяковской галерее или на выставках живописи в Москве.

Окончив школу с отличием, Грабарь уехал в Санкт-Петербург. Там в 1889 году он стал студентом одновременно двух факультетов Петербургского университета: исторического, филологического и юридического. Во время учебы Игорь Эммануилович также писал биографии художников и юмористические рассказы для журнала «Нива», рисовал иллюстрации, писал обзоры выставок.

Однако в конце концов И. Грабарь сделал выбор в пользу живописи. После ее окончания в 1894 году поступил в Академию художеств. Там он начал обучение в мастерской И. Репина. Через год И.Е. Грабарь отправился в путешествие по Европе. Прошло несколько лет. Грабарь побывал в Париже, Италия, учился в популярной мюнхенской мастерской художника А. Ашбе. Позже сам Игорь Эммануилович стал преподавателем этой студии и заведующим одной из ее кафедр, продолжая заниматься живописью, архитектурой и скульптурой.

Весна 1900 года — время визита И.Е. Грабаря на Всемирную выставку в Париже. Художник вспоминал: «Впечатления от ретроспективного раздела выставки, где собрана полная коллекция гигантов французской живописи, были незабываемыми. Однако эта выставка натолкнула меня на мысль, которой она с тех пор одержима: художник должен жить на своей родине и писать свою жизнь, которая ему близка. Мане, Курбе и Милле писали именно то, что постоянно видели рядом с собой, потому что понимали это лучше, чем чужое, и любили свое больше, чем чужое. В 1901 году И. Грабарь вернулся в Россию.

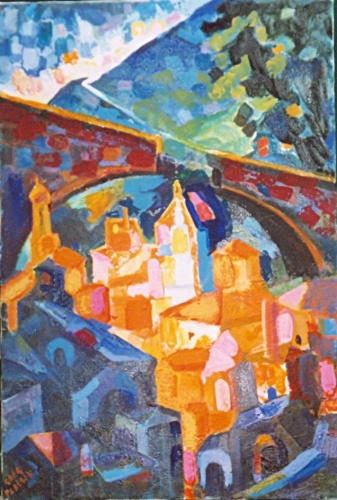

«Космическая эра» в творчестве Геннадия Голобокова

Несмотря на живой интерес к событиям, происходящим в Балакове, художник все больше уделяет внимания научно-фантастической тематике. Именно в этой области полностью раскрылся его талант. Картины, посвященные будущему, написаны в стиле символизма. Для них характерны: простота композиции, строгая графичность изображения, яркие цвета, каждый из которых символизирует определенное понятие. Зеленый — жизнь, голубой — нежность, красный — борьбу, преодоление препятствий.

Сеятель

В работах Геннадия Голобокова мало фантастических пейзажей и машин, что существенно отличает их от творческого наследия коллег-фантастов. У художника на первом месте красивые и мужественные люди, которые при достижении высоких целей не останавливаются перед самыми сложными препятствиями, черпая силу у матери-Земли

Голобоков ярко передавал эмоции героев, уделял большое внимание выразительности взгляда, созданию удачных ракурсов. Механизмы и обстоятельства на полотнах служили фоном, призванным подчеркнуть основную мысль. Работы этого периода — «Четвертое измерение», «И снова к звездам», «Шквал неизвестности», «Возвращение» и многие другие.

Работы этого периода — «Четвертое измерение», «И снова к звездам», «Шквал неизвестности», «Возвращение» и многие другие.

Танец с шаровой молнией

Собственное несчастье научило Геннадия Голобокова ценить торжество жизни и способность человека мужественно переносить тяжелые испытания. Теме одиночества и преодоления жизненных трудностей посвящены полотна «Один», «Чужое сердце», «Река времени», «На краю бесконечности».

Улетающая на столетия

Иван Хруцкий

Иван Хруцкий остался в истории искусства благодаря своим работам в малых жанрах. Во многом он заложил основы традиционного русского натюрморта. Его работы украшали наиболее богатые дома современников и были коммерчески успешны. Из-за огромного количества заказов Хруцкий часто повторял полотна, зачастую лишь незначительно меняя композиционное решение. Так, «Натюрморт с биноклем», написанный в 1839 году, художник воспроизвел восемь раз. Хруцкий также был прекрасным портретистом, в работах которого отчетливо проступали принципы венециановской школы.

Родился в 1810 году в местечке Улла Лепельского уезда Витебской губернии. Его отец, греко-униатский священник Фома Хруцкий, вскоре после рождения сына был уволен со службы и перебрался с семьей под Полоцк. Там будущий художник получил образование в высшем училище пиаров (католического монашеского ордена).

В 1830-х годах Хруцкий посещал классы Императорской Академии художеств как вольнослушатель и брал уроки у английского живописца Джорджа Доу. В 1836 году за картину «Плоды и цветы» получил большую серебряную медаль и звание свободного художника, что стало для него дополнительным стимулом продолжать учиться в Академии. Через три года Хруцкий получил малую золотую медаль и был возведен в звание академика. После смерти отца в 1839 году молодой художник остался опекуном младших братьев и сестер. В 1840 году по разрешению Академии он возвращается в Полоцкий уезд и строит там дом.

В 1846 году архиепископ Иосиф Семашко (известный тем, что в 1839 году сыграл ключевую роль в воссоединении униатов с православной церковью) приглашает Хруцкого на работу. Художник приезжает в Вильно, где ему предоставляют квартиру и гонорар. В течение восьми лет Хруцкий пишет портреты ближайших сподвижников Семашко. Из тридцати двух работ сохранилась всего одна – «Портрет Викентия Лисовского». Художником также были созданы иконы для Александро-Невского собора в Ковно (Каунасе), пещерной церкви трех мучеников в Вильно, церкви Св. Иосифа Обручника в Тринополе.

В натюрмортах Ивана Хруцкого можно найти влияние и голландских, и фламандских мастеров, однако Хруцкий выработал свой личный, узнаваемый стиль. К наиболее известным работам художника относят «Портрет неизвестной с цветами и фруктами», «Цветы и плоды», «Старуха, вяжущая чулок», «Натюрморт с биноклем», «Плоды и дыня», «Натюрморт со свечой».

В последние годы жизни художник ведет скромную, почти затворническую жизнь, работает мало, пишет семейные портреты и домашние интерьеры, почти позабыв о любимых натюрмортах. Одна из последних работ Ивана Хруцкого – «Автопортрет», созданный в 1884 году, за 9 месяцев до смерти.

«Буран»

Это первое произведение, в котором проявился яркий писательский талант Аксакова. В 1834 году он опубликовал небольшой очерк «Буран». Это маленькое, но очень красивое произведение. В основе творческого метода лежит живой человеческий интерес к действительности без прикрас, естественность и простота. Картина разбушевавшейся природы стала классическим образцом пейзажной живописи в литературе. До этого подобным образом описывал природу только Пушкин.

Сам Александр Сергеевич по достоинству оценил описание бурана. Изображение метели в «Капитанской дочке» было написано под впечатлением от этого короткого очерка.