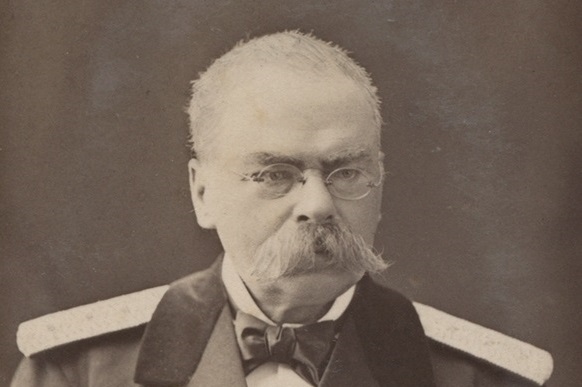

Портрет воеводы Ивана Евстафьевича Власова

Портрет воеводы Ивана Евстафьевича Власова.

Адольский Григорий Портрет воеводы Ивана Евстафьевича Власова

Статьи по запросу на русском языке о портретах конкретных личностей и их художников могут погружать нас в интересные истории искусства и историю. К сожалению, информация о портрете воеводы Ивана Евстафьевича Власова, созданного художником по фамилии Адольский (Григорий), не является широко известной. Это может быть связано с отсутствием значительных данных в доступных источниках или с тем, что такой портрет находится в частной коллекции или не попадал в поле зрения крупных исследовательских работ.

Тем не менее, обсуждение такой работы позволяет нам коснуться нескольких важных аспектов искусства портретирования. Портреты военных и государственных деятелей часто заказывались для воздания чести их службе и достижениям. Изображения таких личностей рассчитаны на демонстрацию власти, силы и характера. Классический портрет обычно старается передать не только физическое сходство, но и психологическую суть изображаемого.

Если предположить, что портрет воеводы Ивана Евстафьевича Власова создан историческим художником по имени Григорий Адольский, можно выделить несколько общих моментов, характерных для портретов того времени:

Адольский Григорий

Григорий Адольский, даты жизни которого приходятся на конец XVII – первую половину XVIII века, является одной из знаковых фигур в истории русской живописи, хотя точные данные о его происхождении и месте рождения не сохранились до наших дней.

Адольский вместе со своим братом Иваном является представителем рода Адольских (иногда именуемых как Одольские), который прославился вкладом в развитие русской светской живописи. На фоне преоображений, которые переживала Россия в эпоху Петра Великого, вклад Адольских вошел в историю как начало нового направления в искусстве страны, которое с момента его зарождения и до наших дней не перестает представлять интерес для исследователей и почитателей русской культуры.

В то время как светская живопись в Западной Европе уже достигла расцвета, Россия только приступала к формированию собственного направления в изобразительном искусстве, которое отходило от духовной и церковной тематики, доминировавшей ранее. Григорий Адольский, вместе с братом и коллегами, стоял у истоков этой трансформации.

Имея скорее всего образование, полученное за границей или от иностранных мастеров на русской службе, Адольские адаптировали западноевропейские методы и стили к русским реалиям. Это изменило вектор развития живописи в России, открыв новые горизонты для того, как искусство могло служить светскому обществу и самодержавной власти – как в портретуре, так и в создании исторических композиций.

Самыми известными произведениями Григория Адольского являются портреты аристократии и высшего света, выполненные в реалистичной манере. Сюжеты его произведений часто отражают изменения в обществе, происходившие в результате петровских реформ, подчеркивая расширение границ мира и образование новой культурной идентичности России. Именно через такие произведения можно проследить параллель между частной судьбой и общественными процессами, что является ценным источником информации о той эпохе.

К сожалению, ввиду ограниченности исторических документов и утери множества произведений того времени, информация о Григории Адольском фрагментарна. Отдельные его работы сохранились в музейных коллекциях и частных собраниях, что позволяет хотя бы отчасти представить творчество этого замечательного мастера.

Исследования деятельности Адольского и его роли в развитии русской живописи продолжаются, однако каждая находка и каждый вновь открытый портрет значительно обогащают понимание эпохи и влияния, которое Адольский и его современники оказали на отечественное искусство.

Детство и юность

Биография Исаака Ильича Левитана, выдающегося российский художника, начинается в 1860 году в небольшом городке Кибарты (сейчас находится на территории Литвы), в совсем небогатой еврейской семье. Его отец, Илья Левитан, преподавал иностранные языки, а также работал переводчиком. Исаак был самым младшим, четвертым ребенком в семье: у него были старшие брат Авель Лейб и две сестры — Тереза и Эмма.

Художественные способности Левитана стали проявляться еще в детстве. Он не единственный в семье имел склонность к изобразительному искусству, его брат также увлекался живописью. В начале 1870-х, в надежде улучшить материальное положение, семья Левитанов переехала в Москву, где Авель Лейб поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. По примеру брата, двумя годами позднее, в возрасте тринадцати лет, туда поступил и Исаак. Этот период стал ключевым для творческой биографии Исаака Левитана.

Юный художник учился успешно и считался подающим надежды. Однако через несколько лет умерла сначала мать, а затем и отец. Дети остались одни, в крайней нужде. Им помогали друзья, а также само училище, желавшее поддержать талантливых учеников. В 1877 году выдающийся русский живописец Алексей Саврасов, будучи преподавателем пейзажного класса, взял Левитана к себе в ученики. И тот быстро оправдал надежды учителя: в этом же году о двух его картинах, участвовавших в выставке, написали в газетах, а ему вручили серебряную медаль и денежный приз в размере 220 рублей. Это был первый успех юного шестнадцатилетнего живописца. В училище, помимо Саврасова, ему также повезло учиться у таких учителей, как Перов и Поленов.

Творческие достижения

Сергей Алексеев – замечательный детский писатель, который простым и понятным детям языком писал о знаменательных событиях и великих личностях в истории Российского государства. Перед каждой книгой он колесами, ногами и глазами промерял и проглядывал описываемые места, «вживляясь» в нужную эпоху и личность. Созданные им яркие образы «сходят» со страниц и остаются в памяти.

Писатель создал свыше 30 книг, которые были изданы на 50 языках. Произведениями был охвачен период от середины 16-го века до середины 20-го.

Обладатель звания Заслуженного работника культуры РСФСР. Награжден:

В память об интересном историке существуют:

Библиография

ЧИТАТЬ СЛУШАТЬ

Произведения В. Даля, сочинения, издания:

- Об омеопатии: (Письмо кн. В. Ф. Одоевскому) / . — . — 30 с.

- Солдатские досуги: / Казака Владимира Луганского . — Санкт-Петербург: тип. Штаба воен.-учеб. заведений, 1843. — , IV, 204 с.

- Ботаника / В. Даля, сост. на основании наставления для образования воспитанников воен.-учеб. заведений… 24 дек. 1848 г. — Санкт-Петербург: тип. И.

- Фишона, 1849. — , II, , 211 с.: ил. — (Учебные руководства для военно-учебных заведений. Естественная история)

- Два-сорока бывальщинок для крестьян. Ч. 1—2: Соч. Владимира Даля. — Санкт-Петербург: Изд. М. О. Вольфа, 1862. — ч. 1: , II, 203 с.

- Донская конная артиллерия // Русская старина, 1871. — Т. 4. — № 10. — С. 4

- Картины из быта русских детей / Владимира Даля; С 8 картинками по рис. К. Броша, Трутовского и др. — Санкт-Петербург; Москва: М. О. Вольф, (Санкт-Петербург). — , 293 с.

- Картины из русского быта / Владимира Даля. — Санкт-Петербург: М. О. Вольф, 1861.

- Крошки: Книжечка для малых детей / Изд. под ред. и пересм. Владимиром Далем. — Санкт-Петербург; Москва: М. О. Вольф, . — , 183 с., 1 л. фронт. (ил.), 5 л. ил.

- Матросские досуги: / Соч. В. И. Даля. — Санкт-Петербург: Мор. учен. ком., 1853. — , VI, 433 с.

- Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 1.: / В. И. Даля. — Москва: Изд. общ-ва любителей Российской словесности, 1863 (Тип. А. Семена). — LIV, 627 с.

- Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 2.: / В. И. Даля. — Москва: Изд. общ-ва любителей Российской словесности, 1865 (Тип. Т. Рис). — с. 629—1351.

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 3. II: / В. И. Даля. — Москва: Изд. общ-ва любителей Российской словесности, 1865 (Тип. Т. Рис). — 508 с.

- Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 4.: / В. И. Даля. — Москва: Изд. общ-ва любителей Российской словесности, 1866 (Тип. Т. Рис). — с.

- Новые картины из быта русских детей: С 12 картинками по рис. К. Броша, Трутовского и др. / Владимира Даля. — Санкт-Петербург; Москва: М. О. Вольф, (Санкт-Петербург). — , 379 с.

- Первая первинка полуграмотной внуке: Сказки, песенки, игры / Пересм. В. И. Далем. — Москва: Т. Рис., 1870. — , 197 с.

- Первинка другая: Внуке грамотейке с неграмотною братиею: Сказки, песенки, игры / Пересм. В. И. Далем. — 3-е изд. — Санкт-Петербург; Москва: М. О. Вольф, ценз. 1879 (Санкт-Петербург). — , 182 с.

- Письма к друзьям из похода в Хиву // Русский архив, 1867. — Вып. 3. — Стб. 402—431.

- Рассказы В. И. Даля о временах Павла I / Русская старина, 1870. — Т. 2. — Изд. 3-е. — Спб., 1875. — С. 540—542.

- Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому принаровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским . Пяток 1. — Санкт-Петербург: тип. А. Плюшара, 1832. — 201 с.

- О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. — СПб.: Изд. Вольфа, 1880.

- О наречиях русского языка: По поводу опыта обл. великорус. слов., изд. Вторым отд-нием Имп. Акад. наук : Ст. В. И. Даля. — Санкт-Петербург: тип. Э. Праца, 1852. — , 72 с.

- Были и небылицы. — Ч. 1-4. — СПб.: Тип. Греча, 1833—1839.

- Сочинения Владимира Даля. — Новое полн. изд. — Санкт-Петербург: М. О. Вольф, 1861.

- Сочинения В. И. Даля: Повести и рассказы: С биогр. и портр. авт. — 2-е изд. Т. 1—8. — Санкт-Петербург; Москва: М. О. Вольф, —1884 (Санкт-Петербург). — [Владимир Иванович Даль: Биогр. очерк / П. Полевого. — . — XXXII, 496 с.

- Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского). — 1-е посмерт. полн. изд., доп., свер. и вновь просмотр. по рукописям. Т. 1—10. — Санкт-Петербург; Москва: т-во М. О. Вольф, 1897—1898 (Санкт-Петербург).

- Описание моста, наведенного на реке Висле для перехода отряда генерал-лейтенанта Ридигера / . — Санкт-Петербург: тип. Н. Греча, 1833. — , 46 с., 2 л. ил.

- Пословицы русского народа: Сб. пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок прибауток, загадок, поверий и проч. / В. Даля. — Москва: Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1862. — , XL, 1096, 6 с. — (Библиотека русских и иностранных писателей)

- Полное собрание сочинений в 8-ми томах. — М.: Столица, 1995—1996 (вышли т

- Русские сказки для детей / Казака Луганского Владимира Даля. — Санкт-Петербург; Москва: т-во М.О. Вольф, 1902 (Санкт-Петербург). — 34 с.: ил.

Статьи

Миръ

Рынком нефти управляет не ОПЕК, а банковский картель

12.01.2016 | 12:36

Страна

В России появилось первое производство сырья для пряжи

23.12.2016 | 08:12

Власть

Откровенно о «секретной» встрече в США, знакомстве с Путиным и риске провала

18.12.2018 | 12:29

Политика

Господа и слуги «Бильдерберга»

14.03.2015 | 09:59

Экономика

Русское чудо XXI века. Часть I

09.05.2014 | 15:28

Общество

«И всё хорошее в себе доистребили…»

19.04.2018 | 12:04

Наука

Ученые из России, Норвегии и Индии в 2014 году откроют собственные лаборатории в ДВФУ

21.01.2014 | 13:28

Культура

Музыка не знает границ

05.10.2016 | 11:31

История

Транссиб и победа над Японией

12.03.2016 | 12:44

Жизнь

«45% студентов, проживающих в общежитиях, покинули их и уехали домой»

25.03.2020 | 09:48

Видео-инструкция

В нашей статье мы рассмотрели способы узнать о всех своих предках, которые жили до революции, по имени и фамилии абсолютно бесплатно и без регистрации. В большинстве случаев понадобится обратиться в государственные архивы, в которых находятся многие метрические книги и прочие документы той эпохи. Поскольку государственные архивы довольно часто выполняют запросы на платной основе, есть резон обратиться за помощью к волонтёрам, работающим на базе поисковых генеалогических ресурсов. Многие из них работают лишь на личном энтузиазме, и смогут помочь вам в осуществлении ваших поисков.

Детство и юность

О детстве Ивана Тихого и его родителях известно крайне мало. Он родился на 10-й день января 1927 года в украинском селе Савинцы, расположенном на 110 км юго-восточнее Харькова. Там пошел в школу, а через 4 года семейство переехало в село Сентяновку возле Луганска к родственникам. Мальчик окончил там 7-летку.

Поскольку он любил рисовать, то захотел стать художником. Для исполнения намеченной цели далеко ехать не пришлось, поскольку в ближайшем городе Луганске находилось художественное училище. В том же году Ване удалось туда поступить. Но учебу пришлось прервать из-за войны. Отца, Антона Тихого, призвали на фронт, и он погиб в жестоких боях под Сталинградом. Немецко-фашистские захватчики продвигались по СССР и быстро дошли до Луганска.

Матери Ивана с тремя детьми пришлось выживать под бомбежками и нести все тяготы жизни на занятой врагами родной земле. Они познали и голод, и холод, и издевательства. Пребывание в оккупации послужит в будущем причиной отказа в приеме художника в КПСС, членство в которой способствовало бы карьерному росту и упрощало получение наград.

Бой в Хиосском проливе

Айвазовский Иван Константинович Бой в Хиосском проливе

Айвазовский Иван Константинович Бой в Хиосском проливе

24 июня 1770 года. 1848. Холст, масло.

Иван Константинович Айвазовский — величайший русский маринист 19-го века, чьи морские пейзажи восхищают многих и по сей день. Его работа «Бой в Хиосском проливе» является живописным воплощением драматизма морских сражений, сильной энергетики и невероятной способности автора передать движение воды и погодные условия.

Айвазовский часто обращался к теме морских баталий, и созданная в 1848 году картина «Бой в Хиосском проливе» относится к числу таких значимых произведений. Она иллюстрирует события Греческой революции в 1821 году, когда греки боролись за независимость от Османской империи. Пролив, разделяющий остров Хиос и малоазиатское побережье, был ареной ожесточенных морских столкновений.

Художник мастерски передаёт динамичность сцены: плавные линии волн колышутся под воздействием ветра, облака на небе движутся с особой тяжестью, отражая напряженность ситуации. Цветовая гамма картины подобрана таким образом, что свет и тень играют ключевую роль в создании атмосферы. Солнце, пробивающееся сквозь облака, освещает символические детали: белые паруса восставших греков, которые на фоне темного моря и под угрожающим небом выглядят еще более уязвимыми.

Элементы композиции картины гармонично взаимодействуют между собой, направляя взгляд зрителя то к бушующему морю, то к кораблям, участвующим в сражении

Также Айвазовский демонстрирует своё внимание к деталям: даже в пене волн можно разглядеть отблески орудийных залпов и вспышки столкновения

Море — не просто фон, оно — активный участник событий, полное мощи и непредсказуемости, что невероятно важно для изображения морского боя

«Бой в Хиосском проливе» отражает любовь художника к морю и его умение чувствовать его настроение. Каждая кисточка Айвазовского на картинах влияет на эмоциональное восприятие произведения. Он один из немногих мастеров, кто смог так точно и живо передать красоту и мощь морского элемента. Эту картину можно воспринимать как гимн мужеству и свободной борьбы, а также как пример высокого мастерства маринистической живописи.

Биография скульптора

Известный скульптор Жан-Антуан Гудон вырос в семье художницы и консьержа Королевской школы, благодаря чему он уже с детства оказался в художественной среде. Будучи мальчишкой, будущий мастер тайно проникал в мастерские, где учились стипендиаты Академии художеств, и подолгу лепил из глины

В один прекрасный момент преподаватели школы обратили внимание на то, что у ребенка есть незаурядные способности к скульптурному ремеслу и стали помогать ему учиться. Позже Гудон не только учился в Академии художеств у таких известных мастеров, как Мишель Слодтц, но и за выдающиеся успехи в учебе был отправлен в Рим для дальнейшего освоения ремесла.. Жан-Антуан Гудон (1741-1828).

Жан-Антуан Гудон (1741-1828).

Более всего Гудона увлекала пластическая анатомия, освоением которой он, по его собственным словам, занимался на протяжении всей жизни. Находясь в Италии, мастер каждый день бывал в анатомическом театре, и это пристальное отношение к анатомическим особенностям человека в дальнейшем позволило ему стать настоящим виртуозом в портретной скульптуре. Именно портреты известных деятелей разных стран, которые он передавал не только с большой живостью и точностью, но и с глубоким пониманием личности человека, прославили его на весь мир и обеспечили крупными заказами от знатных особ.

Одной из крупнейших его работ по изготовлению скульптур видных деятелей была огромная бронзовая статуя Наполеона, на создание которой у автора ушло около четырех лет. К сожалению, статуя до наших дней не сохранилась.

Интересно, что Гудон не только создавал формы, но и сам же отливал их в бронзе и других материалах, что было редким явлением среди скульпторов, и позволяло ему самому тиражировать собственную продукцию.

В начале 19 века Гудону присвоили звание кавалера ордена Почетного Легиона и пригласили на должность профессора в школу живописи Французского института. Там он преподавал вплоть до 1823 года — года смерти своей жены. Вероятно, потеря супруги и преклонный 82-летний возраст мастера не позволили ему продолжить активную творческую деятельность. Скончался знаменитый скульптор в своей мастерской в возрасте 87 лет.

За свою жизнь Жан-Антуан Гудон создал множество замечательных работ, которые увековечили его имя и до сих пор являются достоянием многих музеев и частных коллекций. Бронзовые изделия, созданные по моделям Гудона, представляют значительный интерес с точки зрения коллекционирования.

Авторы Гайдпарка

-

Alex Bot

Британцы представят план «депутинизации» мировой экономики

Читать полностью

-

Анатолий Иванушкин

Путинская Россия могла стать Европой-плюс

Читать полностью

-

Анатолий Ключников

Что тебе в рубле моём?

Читать полностью

-

Сергей Пекарский

«План Б», Или «За Калыну и Волыну дайте трохи «джавелинов»

Читать полностью

-

валерий рыженко

Мимолёт

Читать полностью

-

Леонид Магит

Что скрывается за фасадом слов

Читать полностью

-

Дмитрий Иванов

Техно-каннибализм

Читать полностью

-

Александр Исаев Васильевич

Право сильного, а всё прочее – фикция

Читать полностью

-

Капитанская дочка NN

Посмотрела фильм

Читать полностью

-

Дмитрий Сидоров

Наличие в стране репрессий отражается негативно на развитии страны?

Читать полностью

-

Петр Новыш

Так иногда несправедливо давали ордена

Читать полностью

-

Анатолий Иванушкин

М.Лермонтов: Россия,- страна рабов, страна господ

Читать полностью

Бегство из России

В марте 1716 года, когда государь находился в Дании, царевич также отправился за границу, якобы желая встретиться с отцом в Копенгагене и сообщить ему свое решение, касающееся монашеского пострига. Пересечь границу, вопреки царскому запрету, ему помог воевода Василий Петрович Кикин, занимавший тогда должность начальника Петербургского Адмиралтейства. Впоследствии за эту услугу он поплатился жизнью.

Оказавшись за пределами России, наследник престола Алексей Петрович − сын Петра I, неожиданно для сопровождавшей его свиты, изменил маршрут следования, и, миновав Гданьск, направился прямиком в Вену, где затем вел сепаратные переговоры как с самим австрийским императором Карлом, так и с целым рядом других европейских правителей. Этот отчаянный шаг, на который царевича вынудили обстоятельства, являлся не чем иным, как государственной изменой, но иного выхода у него не было.

Юрист по образованию, художник по призванию

Для семьи было очевидно, что юношу тянет к живописи, но в 1863 году, когда пришло время определяться с профессией, отец потребовал от сына пойти по стопам прадеда, по юридической линии. При этом он не препятствовал юноше стать вольнослушателем факультета исторической живописи в Императорской Академии художеств.

В 1871 году Василий Поленов получил сразу два диплома: юриста и художника.

За блестящее исполнение заданной темы – «Воскрешение дочери Иаира» – Поленова наградили Большой золотой медалью. Это дало ему право отправиться в Европу на шесть лет за счет Академии, чтобы завершить художественное образование. Надо сказать, Поленов был не единственным, кто получил в тот год Золотую медаль. Ею был также награжден друг и однокурсник, работавший над той же темой в соседней мастерской – Илья Репин. Художники несколько раз писали портреты друг друга. Один из портретов Репина Поленов презентовал коллекционеру Третьякову. Внимательный зритель найдет ее в экспозиции.

Нельзя сказать, что юридическое образование не оставило следа в жизни художника. Одна из знаменитых картин Поленова на “юридическую тему” – “Право господина”. В сюжете, а он описывает право первой брачной ночи, которым пользовались феодалы, соединились для Поленова история и правоведение. Художник написал картину во время той самой пенсионерской поездки по Европе и выставил ее на парижском Салоне в 1874 году.

Лучшие спортсмены

Иван Поддубный – русский профессиональный спортсмен, атлет, пятикратный чемпион в греко-римской борьбе, артист цирка. За всю свою спортивную карьеру ни разу не был на месте проигравшего в спортивных состязаниях. Его называли «русским богатырём XX века».

Гарри Каспаров – чемпион мира по шахматам, обладатель «Шахматных Оскаров». Мастер комбинирования различных тактик и стратегий, что выводило его в число победителей в провальных партиях. Первые ходы поражали новизной и необычностью, их называли «Дебюты Каспарова».

Лев Яшин – лучший вратарь советского периода, голкипер прошлого столетия. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и СССР. Единственный, кому из вратарей был присуждён «Золотой мяч».

Выдающимися личностями в истории России всех эпох внесён огромный вклад в мировую сокровищницу науки, культуры, спорта и управления государством. Многие из них изменили ход истории, что благотворно отразилось на эволюции человечества.

Математика – заниматика

(Утренник для учащихся 1-х классов)

Участники: ведущий (учитель, библиотекарь);

Оборудование: книга Г. Юдина «Заниматика», М «Росмэн», 2000г.; карточки с текстами гороскопа цифр, таблица предметов разных геометрических форм;

Ведущий — Отряд! Смирно! На ле-во! (ребята-цифры поворачиваются в разные стороны);

Ведущий — Ой-ой-ой! Нолик, ты у нас круглый отличник, расскажи всем, где лево, где право.

Нолик — Правая рука — правильная, мы ею пишем, едим, держим ложку, ракетку. А левая — помощница, без нее правая просто не справлялась бы.

Ведущий — Всем понятно? Нале-во! Теперь молодцы! Начинаем разминку для ума. Единичка, иди сюда. Двоечка, встань слева от Единички. Какое число получилось? А теперь справа. Какое? Что больше и на сколько? (Провести еще 2-3 перестановки с разными цифрами);

Ведущий — Играем все. Называем слова, противоположные по значению и добавляем название предмета, действия;

Например: Много — (мало птиц), можно — (нельзя), правый — (левый), впереди — (сзади), внизу — (вверху),близко — (далеко); маленький — (большой), низкий — (высокий), узкий -(широкий), короткий — (длинный). Легкий — (тяжелый) и т.д.

(По выбору учителя прочитать сказку из книги Г. Юдина о любом из этих понятий).

Ведущий — Мы провели игру, где вы показали, как умеете мыслить логически, а это умение очень важно в математике, без него ни одной задачи не решишь. А сейчас, познакомимся с очень важным понятием в математике — формой предмета. Умение увидеть и различать: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, куб, пирамиду, цилиндр, конус, шар.

Умение увидеть и различать: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, куб, пирамиду, цилиндр, конус, шар.

(Здесь могут быть использованы таблицы из книги, рисунки, окружающие предметы). Игра «На что это похоже».

Ведущий — А теперь поиграем!. Называет вразнобой цифры, а дети быстро придумывают предметы (пять — ромашек, три — медведя, семь — козлят, десять — пальцев).

Ведущий — Вы уже давно познакомились с цифрами, знаете, что они означают количество чего-нибудь. А как люди вообще считать научились, кто придумал цифры? (Читает или рассказывает главу из книги «История цифр»).

Ведущий — Древние ученые считали, что цифры имеют таинственный, магический смысл и влияют на человека и на все, что он делает. Попробуем найти свое главное число. (На примере одного из ребят находят его главное число. Читают его гороскоп. Для остальных надо заготовить гороскопы цифр и дать возможность найти каждому ребенку его главное число, дать характеристику его числа. См. книгу Г. Юдина, II главу).

Ведущий — А сейчас конкурс на лучшего матемагика класса:

1. На столе лежали орехи. Два мышонка стоят и думают: если мы возьмем по три ореха, то один останется лишним, а если по четыре — одного не хватит. Сколько было орехов?

2. Двое друзей договорились сесть в четвертый вагон электрички, в которой было семь вагонов. Один сел в четвертый с начала поезда, а другой – с конца. Встретились ли друзья в одном вагоне?

3. Сколько раз надо распилить бревно, чтобы получилось четыре полена?

4. Стоит, в поле дуб. На дубе три ветки, на каждой ветке по три яблока. Сколько всего яблок?

5. Каждый месяц года оканчивается 30-м или 31-м числом. В каком месяце есть число 28?

6. Отец с двумя детьми катался на велосипедах. Велосипедов было три, а колес — семь. Как это может быть?

Ведущий – все ребята с задачами справились. А помогли вам логика, знание формы и цифры. И, конечно, веселая и умная книга Г. Н. Юдина «Заниматика», которую он придумал сам, сам и все рисунки к ней нарисовал.

Шубин Федот Иванович1740–1805

17 мая 1740 (деревня Течковская (Тючковская) Архангелогородской губернии) — 12 мая 1805 (Санкт-Петербург)

Скульптор, график

Родился в семье черносошных (т. е. некрепостных) крестьян. С детства занимался резьбой по моржовой кости — ремеслом, процветавшим в Архангелогородской губернии (резчиками были также братья Шубина). В 1759 с обозом рыбы приехал в Петербург, где продолжил работать как резчик по кости и перламутру. В 1761 при содействии М. В. Ломоносова определен штатным придворным истопником. Пробыв в этой должности три месяца, в августе того же года по ходатайству И. И. Шувалова уволен от двора и зачислен в ИАХ. В 1761–1766 учился в классе «орнаментальной» скульптуры у Н.-Ф. Жилле, с 1766 состоял в «скульптурно-статуйном» классе. В 1763 и 1765 был награжден малой и большой серебряными медалями. В 1766 за барельеф по заданной Советом ИАХ программе «Убиение Аскольда и Дира, князей Киевских…» удостоен большой золотой медали. В 1767 выпущен из Академии с аттестатом 1-й степени на звание классного художника с правом пенсионерской поездки за границу.

В мае того же года отправился в Париж, где продолжил образование в мастерской Ж.-Б. Пигаля. Занимался лепкой с натуры, рисованием и копированием с гипсов. Одновременно посещал натурный класс Королевской Академии живописи и скульптуры. В 1770 переехал в Рим. Ежедневно посещал занятия во Французской Академии в Риме. Изучал коллекции Ватикана, виллы Фарнезе. После окончания пенсионерского срока в апреле 1772 некоторое время оставался за границей. В 1772–1773 сопровождал Н. А. Демидова в путешествии по Италии. В мае 1773 переехал в Париж, откуда совершил поездку в Лондон. В 1773 за «барельеф с натуры» удостоен звания члена Климентинской Академии города Болоньи.

В июле 1773 возвратился в Петербург. В том же году за выполненную в Париже статую «Молодого пастушка греческого» избран «назначенным» в академики. В 1774 за мраморный портрет Екатерины II удостоен звания академика.

Много работал в области декоративной скульптуры. В 1774–1775 создал 58 портретов-медальонов великих князей, царей и императоров российских от Рюрика до Елизаветы Петровны для Чесменского дворца; в 1775–1782 — статуи и барельефы для Мраморного дворца; в 1786–1789 — шесть рельефов и двадцать статуй святых для Троицкого собора Александро-Невской лавры. В 1789 по заказу Г. А Потемкина создал статую «Екатерина II — законодательница» для Таврического дворца. В 1780-х совместно с Я. И. Земельгаком работал над мраморным мавзолеем П. М. Голицына. Участвовал в оформлении Большого каскада фонтанов в Петергофе, выполнив статую «Пандорра».

В 1781 стал профессором Екатеринославского университета с правом обучать учеников в Петербурге. В 1794 утвержден в звании профессора ИАХ (без денежного содержания). В 1795 назначен членом Совета Академии.

Ретроспективные выставки произведений мастера прошли в 1941, 1955 в Государственной Русском музее, в 1991 — в Государственной Третьяковской галерее.

Шубин — выдающийся русский скульптор эпохи классицизма, создавший галерею портретов наиболее видных представителей дворянства и выдающихся людей своего времени: Екатерины II, Павла I, М. В. Ломоносова, И. И. Шувалова, Демидова, Потемкина, братьев Орловых, А. М. Голицына, А. Н. Самойлова, И. И. Бецкого, З. Г. Чернышева, Н. В. Репнина, П. В. Завадовского. Для его работ характерны глубина и многогранность психологических характеристик в сочетании с внешней строгостью и классицистической идеализацией образов. Шубин сравнительно редко прибегал к бронзе, предпочитая мрамор, мягкость которого позволяла ему достигать сложных живописных эффектов. Творческая манера мастера отличается необычайным артистизмом: он по-разному обрабатывал отдельные части скульптуры, находя различные, но всегда убедительные приемы для передачи тяжелых и легких тканей костюма, ажурной пены кружев, мягких прядей волос и париков. Подчас эффект его произведений построен на игре шероховатой матовой фактуры и гладкой отполированной поверхности камня. Так, тончайшая моделировка лица, с мягкими переходами, рождала богатейшую и вместе с тем легкую игру светотени. Отдельные детали (например, волосы) выполнял обобщенно, сохраняя матовую поверхность мрамора.

Произведения Шубина находятся в крупнейших музейных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств и других.

От художника до изобретателя

Александровский родился в Митаве в 1817 году. Окончив петербургскую Императорскую академию художеств (обучался у Карла Брюллова) Иван Федорович принял участие в Кавказской войне, в должности армейского художника (в наше время он был бы военным фотографом).

Иван Александровский. (wikipedia.org)

После в его жизнь ворвалась фотография, которая только-только появилась. Александровский стал изучать химию, механику, оптику и другие точные науки. Благодаря таланту и усердию, очень скоро он стал одним из лучших фотографов своего времени. Кстати, это Иван Федорович сфотографировал имама Шамиля сдавшегося в плен после проигранной битвы за аул Гуниб в 1859 году.

Подводные лодки должны были вернуть России утраченные морские позиции

Фотография быстро сделала Александровского богатым человеком. Он открыл в Петербурге «Заведение фотографических портретов», которое считалось самым модным местом того времени. Более того, Иван Федорович даже стал «Фотографом Его Императорского величества», то есть ему доверяли делать снимки царской семьи.

Но помня свое военное прошлое и побывав в Британии, Александровский отчетливо осознавал, что Россия находится в глубочайшем техническом кризисе. Конкурировать с Англией было просто нечем. Требовалось что-то эдакое, инновационное…

Награды ВОВ: поиск по фамилии

К кому еще можно обратиться за информацией о наградах?

На сайте ЦА Министерства Обороны в разделе «Награды ищут своих героев» опубликован список награжденных бойцов не получивших их. Дополнительные фамилии можно узнать по телефону.

Много полезной информации, которой порой нет нигде, можно найти на форумах вышеперечисленных сайтов. Здесь люди делятся драгоценным опытом и рассказывают собственные истории, которые могут помочь и вам. Существует много энтузиастов, готовых помочь всем желающим так или иначе. Они создают собственные архивы, проводят свои исследования, их так же можно найти лишь на форумах. Не обходите стороной такой вид поиска.

Все не зря…

Когда война с Турцией завершилась, в бюджете страны образовалась огромная брешь. Ее было решено заткнуть за счет Александровского. Проще говоря, ему ничего не возместили и, самое страшное, завернули оба его проекта. Идеи русского изобретателя оказались слишком передовыми для того времени. Человечество придет к субмаринам и торпедам позже, во время Первой Мировой.

Когда погиб Александр II, Ивана Федоровича быстро убрали и из самого флота. И остаток своей жизни гениальный изобретатель провел в нищете, тщетно пытаясь доказать чиновникам свою правоту. Его не стало 13 сентября 1894 года.

Спустя шесть лет в Морском министерстве с удивлением узнали, что многие европейские страны усиленными темпами «обкатывают» как подлодки, так и торпеды. России опять пришлось быть в роли догоняющих.

В 1902 году в Петербурге соорудили субмарину «Дельфин», которая была приписана к Русскому флоту. При ее создании конструкторы взяли за основу, конечно, разработки Александровского.

Скучно не будет

Надо признать, что в этому году Третьяковка замахнулась на большее, чем четверть века назад, решив показать Поленова как мастера универсального дарования, а не только пейзажиста, которым мы его знаем. Портреты, историческая и религиозная живопись, архитектурные проекты, эскизы декораций к частным спектаклям, живопись, графика, архивные документы, музыка, световой народный театр-диорама и даже работы его учеников. В Москве собраны более 150 произведений из 14 музеев и 4 частных коллекций.

Лекции, серия концертов, в том числе, посвященных опере авторства Поленова “Призрак Эллады”, круглые столы по теме религиозной живописи в творчестве художника, каталоги, альбомы – все это кураторы выставки обещают зрителям, утверждая, что даже детям здесь не будет скучно.

Главное, что обнаружит внимательный посетитель – Поленов был не только универсальным художником, аристократом от живописи, созерцателем и рыцарем красоты. Он был удивительным педагогом, который заражал своей энергией, темпераментом и особой оптикой. А еще человеком, который был убежден, что искусство обязано приносить счастье и радость, иначе оно не имеет смысла.

Помогите Правмиру

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Помогите нам быть вместе!

ПОМОЧЬ