Литература[править | править код]

- А. С—в. Дмитриев, Николай Дмитриевич (живописец) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1893. — Т. Xa. — С. 781–782.

- Дмитриев-Оренбургский, Николай Дмитриевич // Джуца — Договор торговый. — М. : Советская энциклопедия, 1935. — С. 699–700. — (Большая советская энциклопедия : / гл. ред. О. Ю. Шмидт ; 1926—1947, т. 22).

- Матафонов В. С. Н. Д. Дмитриев-Оренбургский // Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников второй половины XIX века. — М. : Издательство «Искусство», 1962. — Т. 1. — С. 496. — 692 с.

- С. Н. Кондаков. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-1914. — Спб. : Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1915. — Т. 2 (Часть биографическая). — С. 60. — 459 с.

- Dmitrieff-Orenburgsky (Nikolaï Dmitrievitch) // Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, par un groupe d’écrivains spécialistes français et étrangers : : en 10 vol. / entièrement refondue, revue et corrigée sous la direction des héritiers de E. Bénézit. — Nouvelle edition. — Paris : Gründ, 1976. — Vol. 3 : Chillida — Duggelin. — P. 600. — 728 p. — ISBN 2-7000-0151-6. — OCLC 1033662630.

Творческая жизнь

1860 год считают началом творческого пути Лескова-писателя, в это время он публикует статьи в различных журналах. Через полгода переезжает в Санкт-Петербург, где планирует заниматься литературной и журналистской деятельностью.

В 1862 году Лесков стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела». Работая в ней корреспондентом, посетил Западную Украину, Чехию, Польшу. Ему была близка жизнь западных славянских народов, потому он углубился в изучение их культуры и быта. В 1863 году Лесков вернулся в Россию.

Долго изучая жизнь русского народа, сочувствуя его горестям и нуждам, Лесков пишет рассказы и повести на эту тему: «Погасшее дело» (1862 г.), «Житие одной бабы» и «Овцебык» (1863 г.), «Леди Макбет Мценского уезда» (1865 г.).

В романах «Некуда» (1864 г.), «Обойдённые» (1865 г.), «На ножах» (1870 г.) писатель раскрыл тему неготовности России к революции. Максим Горький сказал: «…после злого романа «На ножах» литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью, — он начинает создавать для России иконостас её святых и праведников».

Так как у писателя были разногласия с революционными демократами, его отказывались публиковать многие журналы. Единственным, кто печатал его работы, был Михаил Катков, редактор журнала «Русский вестник».

В 1870–1880 гг. он написал романы «Соборяне» (1872 г.), «Захудалый род» (1874 г.), где раскрыл национальные и исторические проблемы. Роман «Захудалый род» не был дописан Лесковым из-за разногласий с издателем Катковым. Также в это время он написал несколько повестей: «Островитяне» (1866 г.), «Очарованный странник» (1873 г.), «Запечатлённый ангел» (1873 г.). К счастью, «Запечатлённого ангела» не коснулась редакторская правка Михаила Каткова.

В 1881 году Лесков написал «Левшу» («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»), в основе которого лежала переработанная старинная легенда о мастерах оружейного дела.

Повесть «Заячий ремиз» (1894 г.) была последним большим произведением писателя. В нём он критиковал политическую систему России того времени. Повесть была опубликована лишь после Октябрьской революции 1917 года.

Лев Толстой говорил о Николае Семёновиче Лескове как о «самом русском из наших писателей», Антон Чехов, а также Иван Тургенев считали его одним из своих главных учителей.

Призрачное счастье

В Петербург писать декорации к «Гензелю и Гретель» — постановке частной оперы Мамонтова — должен был ехать Константин Коровин. Но он заболел, и Савва Иванович послал Врубеля.

В здании панаевского театра — репетиция. Врубель вошел в полутемный зал, и замер, ошеломленный: волшебный женский голос на темной сцене выводил прелестные фиоритуры… В перерыве Михаил кинулся за кулисы. «Кто поет Гретель?» — «Я» — «Дайте скорее вашу руку! Позвольте же поцеловать!»… Он сразу влюбился — не столько в женщину, сколько в создание своего воображения: голос, тонкие пальцы, аромат духов, манеру смущенно смеяться… И только потом узнал, что зовут чаровницу Надеждой Ивановной Забелой, что она молода и по-своему красива: аристократически-тяжелый подбородок, узкое лицо, крупный нос, светло-голубые насмешливые глаза…

Надежда Забела-Врубель в роли Царевны-лебедь«Царевна-лебедь»

На одну только оперу «Садко», где пела Забела, Врубель ходил потом девяносто раз. Писал сестре, что, если Надежда Ивановна откажется выйти за него, он покончит с собой. Она не отказала, хотя вся ее семья восставала против этого брака: слава Врубеля была скандальной, заработки случайными, к тому же он много пил и безумно сорил деньгами. Кстати, к свадьбе Михаил Александрович подарил невесте чудную брошь с опалом и бриллиантами вокруг…

Врубелю было сорок, Забеле — двадцать восемь, когда они поженились в Женеве. Потом путешествовали по Швейцарии, Италии, Греции. А вернулись в Харьков, где у Наденьки был ангажемент. Художника Врубеля там не знали, но заскучать он не успел: жена объявила, что будет петь Тамару — в театре принято решение ставить «Демона». Мог ли Врубель остаться в стороне? Он предложил свои услуги в качестве оформителя спектакля, и сочинил столь фантастические и непригодные для реальности декорации, что сам чуть не погиб, когда конструкция внезапно обрушилась. Зато костюм, прическа, грим, придуманные Врубелем для жены, были великолепны…

Вскоре Мамонтов призвал супругов в Москву. Для Врубеля накопилось много работы, да и с Забелой мечтал познакомиться начинающий композитор — Римский Корсаков, тоже мамонтовский протеже. Очень скоро Надежду Ивановну стали называть «корсаковской певицей»: специально под нее ставились оперы «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Моцарт и Сальери», «Сказка о царе Салтане». В последней она пела Царевну-Лебедь — считается, что врубелевская «Царевна Лебедь» написана с нее. Впрочем, лицо на картине очень мало напоминает Забелу, зато многие видят сходство с … одной из дочерей Эмилии Львовны Праховой.

Как бы там ни было, Врубель, женившись, перестал тосковать о несбывшейся когда-то любви, и на какое-то время сделался совершенно счастливым человеком. О демонах он, казалось, забыл навсегда. Своего дома они с женой так и не завели — снимали в Москве квартиру за квартирой, и каждый раз тратили уйму денег на обустройство: проводили новомодное электричество, заводили лифт, обставлялись дорогой мебелью — иной раз Михаил сам мастерил какие-то изысканные, диковинные шкафчики или обтягивал кресла уникальной восточной тканью — его талант был удивительно многогранен… Бывало, что за месяц супруги издерживали по 800 рублей — больше, чем уходило на быт у Саввы Мамонтова, страшное расточительство!

В один из счастливых московских дней Врубель получил телеграмму: отец при смерти. Михаил поехал прощаться, но переключиться на печальный лад не сумел: у постели умирающего все шутил, заказывал к обеду шампанское и поднимал игривые тосты. Сестра Анна упрекала его в черствости, каменном бесчувствии — тот объяснил, что не в силах спуститься с заоблачных высей творчества к будничной житейской прозе. «Мишенька, но ведь тем, кто бежит от реальности, она жестоко мстит», — грустно сказала сестра…

«Демон поверженный»

Талант, способный удивлять

Виртуальная экскурсия по творчеству уржумского самодеятельного художника Н. Н. Карташева

Имя Николая Николаевича Карташева известно многим уржумцам. Он самодеятельный художник. Его картины в основном представлены натюрмортами и пейзажами.

Николай Николаевич Карташев

Редкий художник в Уржуме не испытал на себе благодатного влияния Ивана Ефимовича и Александра Ивановича Веприковых, признанных мастеров живописи, в творчестве которых Уржумская земля – главная тема.

Николай Карташев, ученик Веприкова-отца, прошел хорошую школу и у Веприкова-сына. Вот только немногим удается влияние это обратить в преемственность, а усвоенные уроки – в школу собственных достижений.

Николай Николаевич хорошо усвоил эти уроки, и его можно с уверенностью назвать мастером пейзажа.

Сначала были акварели «Бабье лето», «Пионы», «Ромашки» и многие другие. Начав с работ написанных акварелью, он перешел к письму маслом.

Его картины разные по жанру, но в большинстве своем это пейзажи. Но зато зимние картины так хороши, что хочется стоять возле них часами.

Его «Зимняя роща» проста по сюжету, но, глядя на нее, можно передумать многое. Это милые заснеженные березки, которые по весне станут зелеными красавицами.

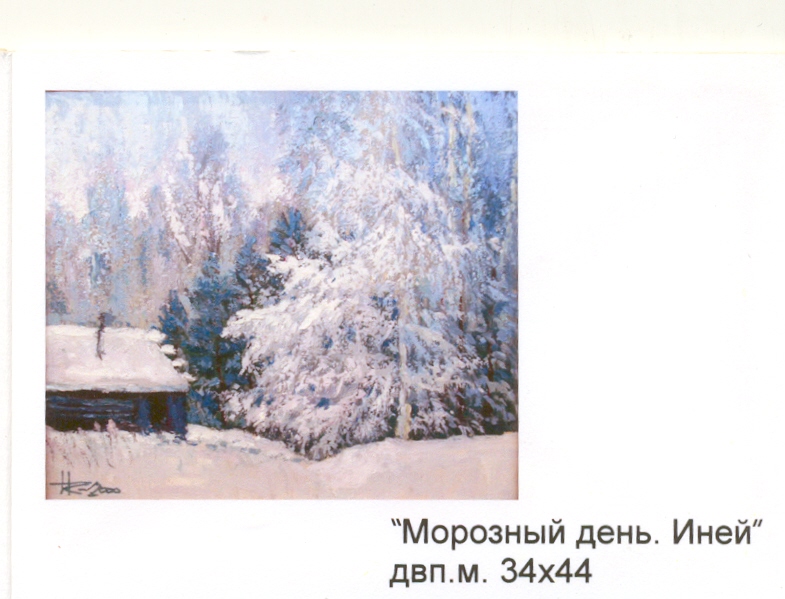

Также очаровательны зимние пейзажи «Зима. Иней», «Первый снег», «Сосны. Опушка», «Морозный день».

Краски, которыми написаны эти картины, нежны и чисты. Голубые и белые тона преобладают в них быть может, поэтому веет от полотен такой свежестью, новизной и покоем.

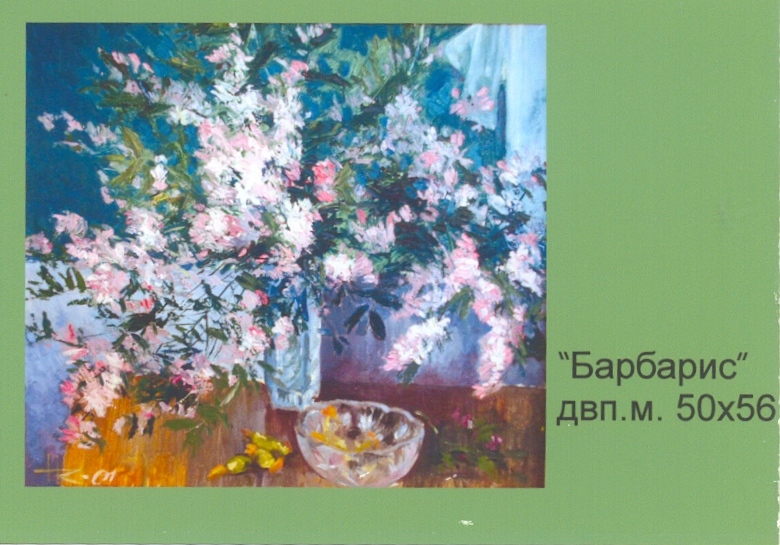

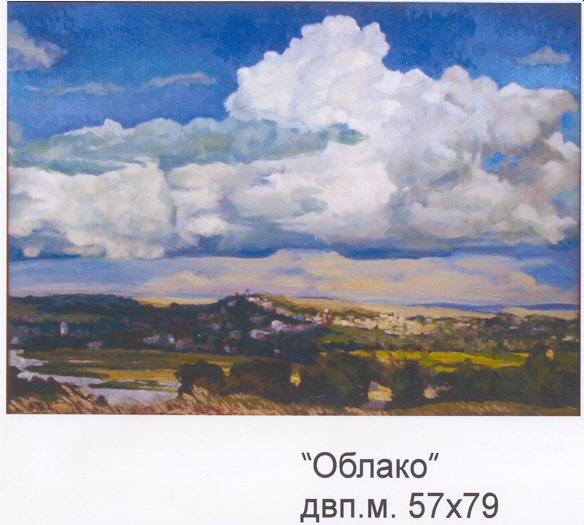

Природа могуча и величественна, когда пишу картину, боюсь что-то в ней изменить», – признается художник. Не потому ли с такой тщательностью выписаны автором простенькие цветы барбариса в вазе, облака, нависшие над городом, вода, струящаяся в реке, полевые травы.

Есть картины, мимо которых пройти невозможно. «Тишина» одна из них. И действительно покоем и умиротворенностью веет от этого полотна. На картине – всем известный уголок природы на Уржумке. На исходе летний жаркий день. Солнце, клонящееся к закату, освещает воду в реке каким-то божественно-лазурным светом. Ни ветерка, ни звука. Тишина. Наверное, можно часами стоять возле этой картины, созерцая красоту вятской природы.

Николай Николаевич – истинный патриот родного края. Свои пейзажи он пишет в окрестностях города. Деревеньки Шубино, Зоново, Петряево, район Белой речки – вот его излюбленное место для этюдов, зрители с радостью узнают знакомые уголки на картинах художника.

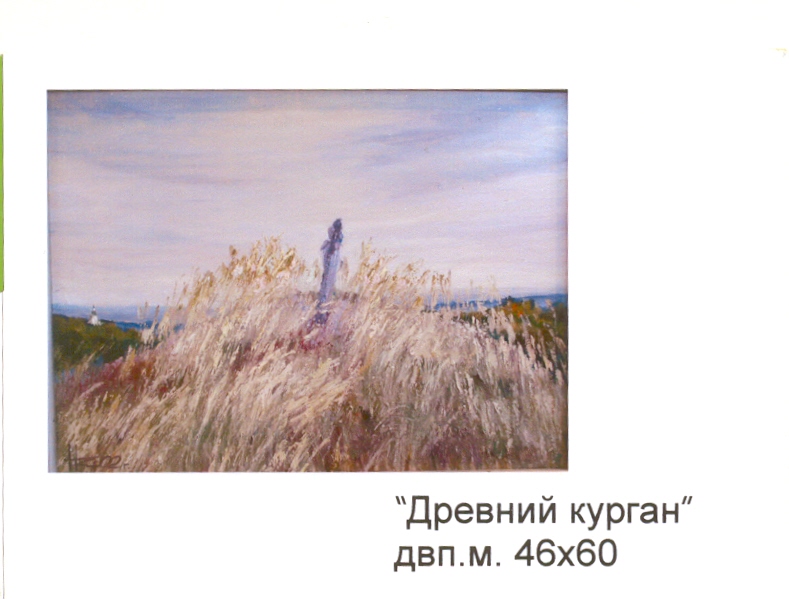

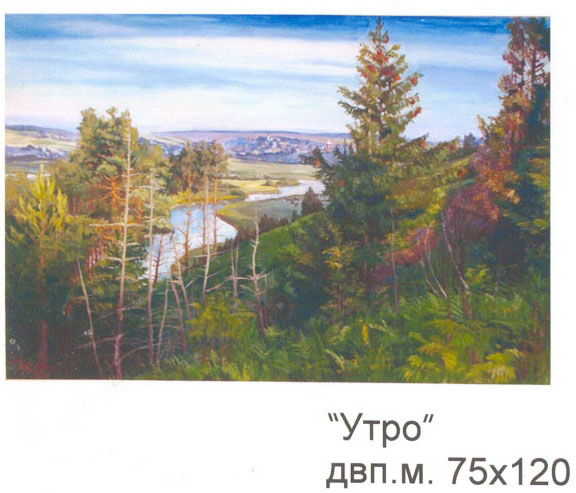

Можно бесконечно долго любоваться картинами «Древний курган», «Утро», «Солнечный день».

«Сестрички» – так ласково названа Николаем Николаевичем Карташевым одна из картин. Десяток елочек-подростков, стремясь обогнать друг друга, старательно тянутся к небу. Они выбежали из густого леса на лесную полянку, да так и остались на ней. Нежатся, растут красавицы. Им хорошо и привольно тут…

Тот, кто хоть как-то связан с деревней, детством, воспоминаниями или еще чем-то, ни за что не пройдет мимо картины «Сиреневые сумерки».

«Сиреневые сумерки»

Вечер. У дороги старенький домик. В его дворе огромные цветущие кусты сирени. Через дорогу видно в заброшенном саду, такое же буйство сиреневых красок. И, кажется, что вышедшая из-за тучи луна льет на землю сиреневый цвет. Такого нельзя придумать. Такое можно только увидеть, прочувствовать, запомнить и талантливо передать.

Николай Николаевич очень любит родной город, природу и поэтому порой сознательно их идеализирует. На его картинах нет дымящихся труб.

— Так не должно быть, – считает художник и не берет этого в свои картины.

Как у любого творческого человека, у Н. Н. Карташева есть планы на будущее. Он, например, мечтает создать серию картин с облаками.

— Небо – это пятый океан, – говорит он. – В облаках таится такая мощь и сила!

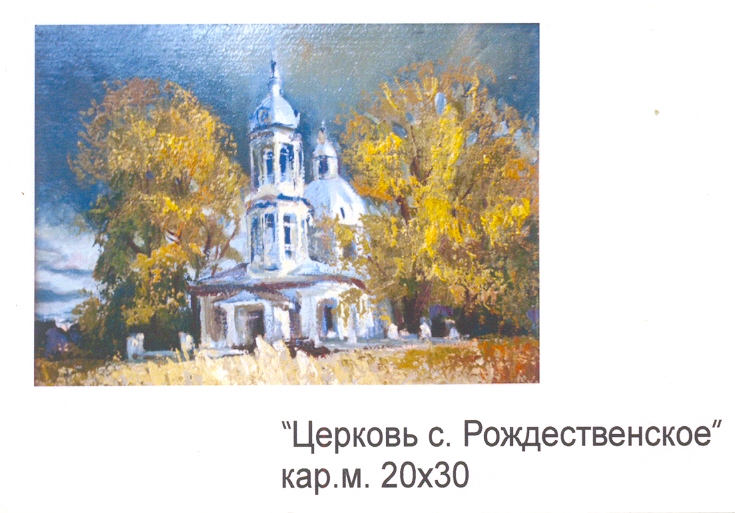

Начата серия картин, посвященных местным храмам и церквям. Эта тема тоже влечет его.

Николай Николаевич скромнейшей и добрейшей души человек. От каждой картины художника исходит радость. Хочется надеется, что написанные им новые картины, будут продолжать радовать почитателей его таланта.

Составитель: заведущая отделом обслуживанияУржумской центральной библиотекиЕ. А. Полякова

702 total views, 1 views today

Примечания

- О. Л. Лейкинд, Д. Я. Северюхин. [encspb.ru/object/2804028863?lc=ru Артель художников].Энциклопедия Санкт-Петербурга . Проверено 13 марта 2012.

- Сомов А. И. Дмитрiевъ (Николай Дмитрiевичъ) // [dlib.rsl.ru/viewer/01003924240#page315 Энциклопедический словарь] = Энциклопедическiй словарь / начатый профессором И. Е. Андреевским, продолжается под редакцией К.К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф.Ф. Петрушевского. — Санкт-Петербург: Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон (Санкт-Петербург), 1893. — Т. XA «Десмургiя — Домицiанъ». — С. 781. — 960 с.

- Сомов А. И. Дмитрiевъ (Николай Дмитрiевичъ) // [dlib.rsl.ru/viewer/01003924240#page316 Энциклопедический словарь] = Энциклопедическiй словарь / начатый профессором И. Е. Андреевским, продолжается под редакцией К.К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф.Ф. Петрушевского. — Санкт-Петербург: Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон (Санкт-Петербург), 1893. — Т. XA «Десмургiя — Домицiанъ». — С. 782. — 960 с.

Ссылки

- Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриевич в Галерее издательства «Белый Город» (рус.). Проверено 5 сентября 2010.

- Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриевич на сайте Art-каталог (рус.). Проверено 5 сентября 2010.

- Священник Батурин, Александр «Бунташный» век в живописи (рус.)//Общественно-политическая газета «Факт» . — МО: «Информационное агентство Балашихинского района МО», 2008. — В. от 11 апреля. — № 28 (114130). — С. 12.

- Письма Н. Д .Дмитриева-Оренбургского к И. И. Шишкину (рус.). Сайт «Художник Иван Шишкин» . Архивировано из первоисточника 21 марта 2012. Проверено 6 сентября 2010.

| Участники Бунта четырнадцати |

| Крамской И.Н. Вениг Б.Б. • Григорьев А.К. • Дмитриев Н.Д. • Журавлёв Ф.С. • Заболотский П.П. • Корзухин А.И. • Лемох К.В. • Литовченко А.Д. • Маковский К.Е. • Морозов А.И. • Песков М.И. • Петров Н.П. • Шустов Н.С. |

| ;Санкт-Петербургская Артель художников 1863-1871 гг. |

| Вениг Б.Б. • Григорьев А.К. • Дмитриев-Оренбургский Н.Д. • Журавлёв Ф.С. • Корзухин А.И. • Кошелев Н.А. • Крамской И.Н. • Крейтан В.П. • Лемох К.В. • Литовченко А.Д. • Маковский К.Е. • Морозов А.И. • Песков М.И. • Петров Н.П. • Шустов Н.С. |

Детство и юность

Никас Степанович Сафронов (настоящее имя — Николай) родился 8 апреля 1956 года (знак зодиака — Овен) в городе Ульяновске. Воспитывался в небогатой многодетной семье — у художника четверо старших братьев и младшая сестра. Отец Степан Григорьевич Сафронов был военным, вышедшим в отставку к моменту рождения Николая. Династия Сафроновых состоит из потомственных священников, родословная которых прослеживается до 1668 года. Семья Николая со стороны матери Анны Федоровны родом из города Паневежис и имеет финско-литовские корни. Отсюда и литовское происхождение псевдонима, выбранного художником.

Творческая биография Никаса началась еще в детстве: юноша копировал иллюстрации из школьных учебников и делал попытки выработать собственный стиль, где в манере, близкой к романтизму, воплощал собственные мечты о приключениях и путешествиях.

Окончив 8 классов средней школы, Николай отправился из родного Ульяновска в Одессу и поступил в мореходное училище. После первого года обучения Сафронов оставил морское дело и переехал в Ростов-на-Дону, где подал документы в художественное училище имени М. Б. Грекова. В молодости пробовал себя в качестве художника-бутафора в Ростовском театре юного зрителя и одно время подрабатывал дворником, грузчиком и сторожем. В 1975 году Никас ушел в армию, так и не окончив училище.

После армии парень перебрался в Паневежис, родной город его матери, где продолжил карьеру театрального художника-оформителя. В 1978 году переехал в Вильнюс и поступил в художественную академию на факультет дизайна.

225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик первой половины 19 в. Получил репутацию величайшего национального русского поэта.

Его сочинения рассматривают как эталонный образец русского литературного языка. Ещё при жизни поэта стали именовать гением. Вокруг его личности среди читателей сложился настоящий культ. Это было выражено, в частности, в статье Н. В. Гоголя «Несколько слов о Пушкине»

Пушкин в своём творчестве, являющемся художественной энциклопедией российской действительности, затронул коренные общественные проблемы своего времени: самодержавие и народ, личность и государство, трагическое одиночество передовой дворянской интеллигенции Золотого века.

Происхождение Александра Сергеевича идёт от разветвлённого нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической легенде к «мужу честну» Ратше. Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и прозе; он видел в своих предках образец истинной «аристократии», древнего рода, честно служившего отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого».

Биография поэта знакома практически всем.

Осмысление Пушкина в русской культуре делится на два направления — художественно-философское, основателями которого были Николай Гоголь и Аполлон Григорьев ; и научное, историко-биографическое, заложенное Павлом Анненковым и Петром Бартеневым. Расцвет научной пушкинистики в России начала XX века связан с созданием Пушкинского дома.

Д. С. Лихачёв писал о Пушкине как о «нашем величайшем национальном достоянии».

Со второй половины 1820-х годов он стал считаться «первым русским поэтом» не только среди современников, но и русских поэтов всех времён.

Н. В. Гоголь писал, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».

В. Г. Белинский назвал его «первым поэтом-художником России». Ф. М. Достоевский отмечал, что «в „Онегине“, в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто» и говорил о «всемирности и всечеловечности его гения». Самую ёмкую характеристику предложил Аполлон Григорьев :: «А Пушкин — наше всё».

Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен. Он не только поднял на недосягаемую высоту ценность простого русского слова и поэтического слога, но и явился основателем нового классического искусства. Творческим завещанием великого поэта осталось его стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Именно эти строки выбиты на пьедестале одного из памятников Пушкину в Санкт Петербурге.

Поделиться

Книги

А. С. Пушкин: Биография писателя. Роман «Евгений Онегин». Комментарий

Лотман Юрий Михайлович

В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность

Гоголь, Николай Васильевич

Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта

Анненков Павел Васильевич

«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

Гуревич Александр Михайлович

«Святая родина моя». По следам Пушкина-христианина

Черкашина Лариса Андреевна

Пушкин: Лики и «отраженья». Статьи, очерки и заметки

Кибальник Сергей Акимович

О Пушкине. Статьи

Ходасевич, Владислав Фелицианович

Пушкин без глянца

А. С. Пушкин: pro et contra

Пушкиниана 1993-2009

«Во сне я видел Пушкина. . «. А. С. Пушкин в рисунках и эссе Н. В. Кузьмина

Кузьмин Михаил Николаевич

Георгий Нисский

Детство художника прошло на небольшой железнодорожной станции Новобелица (нынче Новобелицкий район города Гомеля) в Могилевской губернии. Неудивительно, что именно с железнодорожной тематики он начал свои художественные эксперименты. Нисский получил образование сначала в художественной академии Гомеля, а затем на отделении живописи при ВХУТЕМАСе. Большое влияние на живописца оказали работы Александра Дейнеки.

Основным направлением творческой деятельности Георгия Григорьевича считается пейзажная живопись. Ранние работы посвящены железной дороге, полотна 1930-1940-х годов написаны на морскую тематику – морские пейзажи и морские батальные сцены («Маневры кораблей Черноморского флота», «Потопление фашистского транспорта», «На рейде»). После Великой Отечественной художник много путешествует по своей стране и создает ландшафтные пейзажи. Георгий Нисский считается одним из основателей сурового стиля (возник на рубеже 1950-1960-х годов, его характерной особенностью было то, что художники воспевали труд и его героев).

Живопись Нисского признана как на родине, так и за рубежом. На Всемирной выставке в Париже в 1937 году за свои работы он получил бронзовую медаль. В 1951 году художник стал лауреатом Сталинской премии третьей степени, был принят в Академию художеств СССР, награжден серебряной медалью АХ СССР за композицию «На Дальнем Востоке», стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени. В 1965 году Нисскому присвоено звание Народного художника РСФСР. Сегодня картинам белорусского художника отведены почетные места в таких музеях, как Третьяковская галерея, Русский музей, Художественный музей в Днепропетровске.

Художник прикладник

Год рождения: 1940

Образование: Биробиджанское художественное училище, Хабаровский педагогический институт, художественно-графический факультет.

Биография

ЧЕКМАРЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ-Родился в 1940 году. Художник-прикладник. Член СХР с 1993 года. В 1959 году окончил Биробиджанское художественное училище; в 1967 году – Хабаровский педагогический институт, художественно-графический факультет. В Тольятти с 1969 года. Участник городских, областных, региональных Всесоюзных и зарубежных выставок.

После окончания института Николай Платонович работал художником-графиком. Мет В 70-е годы в Тольятти стал заниматься металлом. Трудился в кузнице совместно с В. Коршуновым до середины 80-х годов. Вместе оформили интерьеры городского ЗАГСа, кафе Центральное, выполнили декоративные работы для турбазы «Жигули». Николай Платонович принимал участие в создании интерьера кафе «Старая мельница», «Северное», ювелирного магазина «Изумруд».Первое время Николай Чекмарев шел в ковке от традиционных русских мотивов. В 80-е годы, создавая образные акценты в интерьере и на территории санатория-профилактория «Волжские зори», поставил кованые ворота и фонари, оформил лестницу в стиле модерн. В окнах, подобно витражам, создал фигурные изображения из цветного стекла в обрамлении металла. Стены украсил декоративными рельефными панно с натюрмортами и анималистическими мотивами. В результате синтеза декора и архитектуры, интерьер производит целостное эстетическое впечатление, отвечающее функциональному предназначению санатория.Во внутренней решетке ворот краеведческого музея мастер соединил растительный и геометрический орнамент со строгой торжественностью геральдических форм. После того, как Николай Платонович побывал на творческой даче в Переяславле Залесском со скульпторами, он стал заниматься скульптурой в технике кованого металла. Ее характер зависит от образной задачи, которую ставит перед собой автор. Скульптуре «Утро» свойственна плавная музыкальная линия, выразительность силуэта, обобщенность перетекающих форм. В скульптурной группе «Гонщики» Чекмарев передает стремительность движения, образное решение диктует вытянутую по горизонтали динамичную композицию и деформацию формы. Прием «обратного» объема использован в пластике фигуры спортсменки с обручем. В каминных атрибутах развиваются формы светца с завитками и закрученными вдоль оси стержнями. Традиционный для изделий в металле растительный орнамент используется в подсвечниках. В подсвечнике из серии «К звездам» подчеркивается стремление в высоту, формы напоминают космический корабль в окружении звезд и планет.Анималистические скульптуры Чекмарева характерны и выразительны. Художник любит и хорошо понимает животных, умеет выявить главное в скульптурном образе зверя или птицы. Декоративность пластики и условность форм не мешают и даже усиливают экспрессивность образа. «Бегущие лоси» и декоративное панно «У пруда» экспонировались на региональной выставке в 2003 году. Сама тема панно дала художнику возможность создать богатую изобразительными мотивами работу. Вытянувшись в струну, берет след спаниель Филипп. В образе собаки подчеркиваются напряжение и собранность.Создавая скульптуру, художник использует различные стилистические и орнаментальные мотивы. В кованой группе «Журавли» важны красота декоративного силуэта и ритм в передаче танцующих птиц.В 2006 году сделана выставочная модель декоративной скульптурной композиции «Семья». Скульптура в виде гнезда с птичьей семейкой будет располагаться в клубе юных моряков на старой заржавленной мине. Композиция прочитывается таким образом: когда-то мина несла смерть, а теперь птицы свили на ней гнездо и вывели птенцов.В стадии завершения находится оформление деревянной часовни, посвященной праведному адмиралу Ф.Ф. Ушакову. Мастер нашел способ создать органичную для часовни единую систему декора, которая включает в себя православную символику и морские мотивы. Используя латунь, бронзу и позолоту, Н.П. Чекмарев выковал дверные петли, ручки, решетки окон с витражными изображениями креста. В бра включаются стилизованные формы якорей, в основе люстры лежит штурвал.Сопоставляя разные фактуры, сталкивая или гармонично объединяя формы, художник раскрывает в произведениях декоративной скульптуры, рельефа и мелкой пластики выразительность металла и его богатые пластические возможности.Одним из первых Николай Платонович Чекмарев стал членом Союза кузнецов СССР, теперь – России, который был организован на базе ежегодного международного фестиваля кузнецов в подмосковной Балашихе.

А.В.Павельева

Биография[править | править код]

Родился 28 мая (9 июня) 1841 года (по другим данным — в 1842 году) в Нижнем Новгороде (или Казани) в семье военного медика.

Первоначальное образование Пушкарёв получил дома. В 1864—1866 годах учился в Харьковском университете.

Оставив его, переехал в Петербург (1866), где дебютировал как поэт публикацией в «Будильнике» стихотворения «На Невском». С этим журналом сотрудничал до начала 1870-х, выступал как поэт некрасовской школы. В 1860-х годах в журнале «Отечественные записки» напечатал стихи демократического направления — «Где?», «Перед шлагбаумом» и др.

За «крайне тенденциозный характер» стихотворения Пушкарёва запрещались цензурой.

В 1871—1873 годах работал в газете «Новое время»: редактор литературного отдела, заведующий редакцией. В 1876 году переехал в Москву. Издатель журналов «Московское обозрение» (в 1877—1878 годах), «Свет и тени».

В 1880 Пушкарёв купил фотоателье, где снимал многих писателей (в частности А. П. Чехова, его родителей, братьев, сестру); участвовал в фотовыставках. В 1884 году из-за финансовых проблем Пушкарёву пришлось закрыть заведение.

С конца 1880-х работал преимущественно как драматург: написал и перевёл около 20 пьес. В 1906 году сотрудничал с сатирическим журналом «Бомбы».

Переводчик произведений Тараса Шевченко. В частности, цикл своих переводов произведений Шевченко опубликовал в журнале «Московское обозрение», немало переводов вместил в изданиях Ивана Белоусова. В общем перевёл 30 произведений украинского поэта, в частности поэмы «Катерина», «Сотник», «Княжна», «Варнак», «Петрусь», «Неофиты», «Ведьма», вступление к «Гайдамаки», драму «Назар Стодоля».

Пушкарёв проявлял интерес преимущественно к произведениям Шевченко социальной направленности и его стихотворениям времён ссылки и последних лет жизни. По объёму и направлениям работы Пушкарёв занимает одно из первых мест среди русских переводчиков произведений Шевченко во времена Российской империи.

Литература[править | править код]

- Левин Ю. Д. ПУШКАРЁВ Николай Лукич // Русские писатели, 1800—1917 : Биографический словарь / гл. ред. П. А. Николаев. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — Т. 5 : П—С. — С. 188—189. — 800 с. — (Сер. биогр. словарей: Русские писатели. 11—20 вв.). — 5000 экз. — ISBN 5-85270-011-8. — ISBN 5-85270-340-8 (т. 5).

- Павлюк М. М. Забутий перекладач Шевченка М. Л. Пушкарьов // Радянське літературознавство. — 1965. — № 3.

- Український радянський енциклопедичний словник : / гол. ред. М. П. Бажан. — 1-ше вид. — К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. — Т. 3 : Плюс — Ь. — 856 с. — С. 80.

- Шевченківський словник. — Т. 2. — К., 1978. — С. 151.

Статьи

Миръ

Сергей Глазьев: «Это война на уничтожение»

30.12.2018 | 11:17

Страна

Первое заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

13.07.2016 | 15:09

Власть

В регионах России привито от COVID-19 38 миллионов 900 тысяч человек

05.08.2021 | 08:12

Политика

Валдайские небожители

29.10.2015 | 06:21

Экономика

«Мы вводим мониторинг за переводом людей на удалённый режим работы»

24.03.2020 | 08:22

Общество

«Мы прилетаем и улетаем недозагруженными. Это непродуктивно»

30.03.2020 | 12:41

Наука

Курские ученые начали тестирование экзоскелетов

17.02.2015 | 13:06

Культура

Я скажу: не надо рая

18.02.2016 | 08:52

История

Замковый камень российской государственности. Часть I

20.12.2013 | 16:03

Жизнь

Голикова: «Начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины «Вектора»»

18.11.2020 | 07:33