Биография художника

Алексей Кондратьевич Саврасов родился в 1830 году в Москве, в небогатой купеческой семье. Его детство прошло в Замоскворечье. С ранних лет Алексея привлекало искусство. В 12 лет мальчик прекрасно владел кистью, писал пейзажи гуашью и акварелью. В 14 лет он поступает в Московское училище живописи и ваяния. В тот же год учеба была прекращена из-за болезни матери. В1848 году Алексей вернулся в училище благодаря художнику, возглавлявшему пейзажный класс, К. И. Рабусу, и генерал-майору И.Д. Лужину.

Московское училище живописи, ваяния и зодчества, как передовое учебное заведение России, было центром художественной жизни Москвы.

Учитель и наставник Карл Иванович Рабус проявлял интерес и к романтическому и к реалистическому направлению в искусстве. Эта двойственность интересов имела большое влияние на юного живописца. Рабуса называли видописцем. Он писал виды Москвы и разных стран. Это было хорошей школой видовой живописи для учеников. Становление художника Саврасова происходило на рубеже двух направлений: романтизма и реализма.

В 1848 году Саврасов написал виды Москвы с Воробьевых гор. За представление этих эскизов он был отмечен лучшим учеником в отчете Московского художественного общества. В 1849 году по совету Рабуса Саврасов совершает поездку на Украину, где пишет работы, принесшие ему первую славу. В молодом живописце увидели надежду русского искусства. В 1850 году за картины «Вид Московского Кремля при лунном освещении» (1850) и «Камень в лесу у Разлива» (1850) Саврасову присваивается звание художника. Спустя три года он приезжает на Украину уже вполне определившимся живописцем.

В 24 года Саврасов получает звание академика за картины «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» (1854) и «Вид в окрестностях Ораниенбаума» (1854).

В 1857 году Саврасов женился на С. К. Герц (сестре его приятеля Константина Герца). В тот же год, после смерти Рабуса, Саврасову предложили руководство пейзажным классом. В России после смерти Николая I началась «эпоха реформ». В эпохальные 60-е годы Саврасов был в центре внимания художественной жизни Москвы. В его доме собирались «на чашку чая» и обсуждали вопросы искусства и общества писатели, художники, искусствоведы… В 1862 году Саврасов посетил Всемирную выставку в Лондоне, побывал во Франции, Дании и Швейцарии. Эти поездки стали мотивом создания прекрасных европейских пейзажей: «Вид в Швейцарских Альпах» (1862); «Озеро в горах Швейцарии» (1866).

В 70-е годы художник посещает Ярославль, Нижний Новгород, Кострому…

На полотнах художника («Разлив Волги под Ярославлем»(1871), «Печерский монастырь на Волге под Нижним Новгородом» (1871)) великая река Волга олицетворяет «убогую и обильную, забитую и всесильную» Русь.

В живописном приволжском городе Ярославле художник жил с семьей несколько месяцев, сняв большую квартиру. Его счастливая жизнь внезапно была омрачена трагическими событиями: умерла новорожденная дочка и тяжело заболела жена.

Весной 1871 года, испытывая тяжелейшие утраты, художник начинает работу над картиной «Грачи прилетели».

70-е годы — период творческого расцвета живописца. Любимыми сюжетами становятся приветливые радуги, заливные луга, омытые дождем, склонившиеся над прудом плакучие ивы, утренние и вечерние зори, зимние леса, деревенские околицы, косяки перелетных птиц над убранными полями…

В 1870-е годы воспитанники Саврасова писали природу с чувством единения с ней. Игорь Грабарь писал о вдохновении художника и его преданности ученикам:

В восьмидесятые годы живописец оказался в стороне от художественной жизни Москвы. Ему не хватило силы духа, чтобы выдержать нападения критиков и сохранить веру в будущее. Уходя от наболевших вопросов, он начал топить свою горькую думу в вине. В 1882 году его уволили из училища. Его картины перепродавались, а мастер получал за них жалкие копейки. Однако до конца своих дней художник успешно работал в графике и писал мастерски свои замечательные пейзажи. Так сложилась судьба одного из талантливейших живописцев.

Пётр Ильич Чайковский. Биография

Пётр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в поселке Воткинск. Сейчас территория поселка относится к Удмуртии. Отец Петра Ильича, Илья Петрович Чайковский не владел музыкальной профессией. Он происходил от казачьего рода Чаек, который хорошо известен Украине и работал простым инженером. Мать Петра Ильича Чайковского, Александра Андреевна Ассиер окончила училище для сирот, где занималась литературой, географией, арифметикой, риторикой и иностранными языками.

В свое время отец Петра Ильича Чайковского получил хорошую должность, из-за чего переехал на Урал. Он стал руководителем Камско-Воткинского сталелитейного завода, одного из крупнейших предприятий. Ему предоставили не только большой дом с прислугой, но и войско, в котором служило сто казаков. Среди гостей большого дома бывали дворяне, столичная молодежь, английские инженеры и другие представители высшего общества.

В семье Чайковских было шестеро детей: старший — Николай, второй сын — Пётр (Пётр Ильич Чайковский), Ипполит и младшая сестра Александра, позже родились близнецы Модест и Анатолий. Кроме того, в большом доме всегда жили родственники Ильи Петровича Чайковского, а позже и гувернантка детей, француженка Фанни Дюрбах из Монбельяра, которую встретили как члена семьи.

Несмотря на то, что родители Петра Ильича Чайковского не были профессиональными музыкантами, музыка всегда жила в их доме. Илья Петрович умел играть на флейте, Александра Андреевна – на фортепиано и арфе, говорили также, что она чудесно исполняет романсы, а гувернантка просто очень любила музыку.

В доме Чайковских стоял оркестрион (механический орган) и рояль. Пётр Ильич брал уроки игры на рояле у крепостной Марьи Пальчиковой. Он не только был талантлив в музыке, но и сочинял стихи.

Старшие дети Чайковских получили хорошее образование: они учились в Санкт-Петербурге в пансионе Шмеллинга. Здесь Пётр Ильич познакомился с балетом, оперой и симфоническим оркестром. В юном возрасте случилась беда: Пётр Чайковский переболел корью, от последствий которой страдал всю жизнь.

В 1850 году Пётр Ильич Чайковский поступил в Императорское училище правоведения, где проучился вплоть до 1859 года. До разорения отца и кончины матери Пётр Ильич также брал уроки игры на фортепиано у знаменитого немецкого пианиста Рудольфа Кюндингера. Из-за бедственного положения семьи их позже пришлось прекратить.

После окончания учёбы Пётр Ильич Чайковский работал в Министерстве юстиции, где вёл дела крестьян. В свободное время он ходил в театр и музицировал. В 1861 году Чайковский впервые побывал за границей, где посетил Гамбург, Берлин, Антверпен, Брюссель, Париж, Остенде и Лондон.

Сергей Капков сейчас

Сергей сейчас работает заведующим учебно-научной лаборатории в МГУ имени М. В. Ломоносова, на экономическом факультете. Эту должность он занял в 2020 году. Вместе с тем мужчина является активным пользователем социальных сетей, регулярно освещает жизнь в «Инстаграме», выкладывая фото и видео с мероприятий, которые посещает.

Сергей Капков и Ксения Собчак По социальным сетям Капкова видно, что он разносторонний человек, любит путешествовать, посещает театры и концерты российских звезд. Часто бывает на футбольных матчах и старается не пропускать важные события страны. Нередко подписчики мужчины отмечают, что он в последние годы набрал пару лишних килограммов (точные рост и вес неизвестны), это заметно на снимках, на которых политик запечатлен в полный рост.

Детство и юность

Биография Исаака Ильича Левитана, выдающегося российский художника, начинается в 1860 году в небольшом городке Кибарты (сейчас находится на территории Литвы), в совсем небогатой еврейской семье. Его отец, Илья Левитан, преподавал иностранные языки, а также работал переводчиком. Исаак был самым младшим, четвертым ребенком в семье: у него были старшие брат Авель Лейб и две сестры — Тереза и Эмма.

Художественные способности Левитана стали проявляться еще в детстве. Он не единственный в семье имел склонность к изобразительному искусству, его брат также увлекался живописью. В начале 1870-х, в надежде улучшить материальное положение, семья Левитанов переехала в Москву, где Авель Лейб поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. По примеру брата, двумя годами позднее, в возрасте тринадцати лет, туда поступил и Исаак. Этот период стал ключевым для творческой биографии Исаака Левитана.

Юный художник учился успешно и считался подающим надежды. Однако через несколько лет умерла сначала мать, а затем и отец. Дети остались одни, в крайней нужде. Им помогали друзья, а также само училище, желавшее поддержать талантливых учеников. В 1877 году выдающийся русский живописец Алексей Саврасов, будучи преподавателем пейзажного класса, взял Левитана к себе в ученики. И тот быстро оправдал надежды учителя: в этом же году о двух его картинах, участвовавших в выставке, написали в газетах, а ему вручили серебряную медаль и денежный приз в размере 220 рублей. Это был первый успех юного шестнадцатилетнего живописца. В училище, помимо Саврасова, ему также повезло учиться у таких учителей, как Перов и Поленов.

Заслуги и наследство художника

Лучшие музеи страны представляют свои залы для персональных выставок Сафронова. Работы художника востребованы в стране и за рубежом. Но с аукционами отношения у Никаса не сложились. Удачно была продана только одна работа – «Мечты от Италии» (106 тысяч долларов). Цены на другие полотна не превышали 6 тысяч, поэтому Сафронов для продажи картин аукционы не использует.

Звание народного художника России мастер получил в 2021 году. Сафронов имеет и другие награды и звания:

- заслуженный художник РФ – 2013 год;

- почетный гражданин Ульяновска (родной город Никаса) – 1998 год;

- академик Российской академии художеств (2012);

- действительный член РАЕН;

- народный художник республики Дагестан – 2021 год.

Сафронов – одна из медийных личностей, он – частый гость на телевидении, о творчестве Никаса создают сюжеты для передач и документальные фильмы. Художник нередко появляется в популярных шоу, рассказывает о работе, личной жизни. Сафронова первым вспоминают, когда речь заходит о современной живописи, при опросах неизменно включают в топ представителей российской элиты.

ПУБЛИКАЦИИ[править]

Сайт ТСХР — http://www.tcxp.ru/catalog/hudozhestvennaya-kukla?page=1

Б.Голдовский. «Большая иллюстрированная энциклопедия. Художественная кукла», стр. 121, 175. (М. «Дизайн — хаус», 2009; ISBN 978-5-903500-07-9)

Журнал «Кукольный мастер» № 1, 2007 год. «Мир добра, гармонии и красоты».

Журнал «Мир кукол» № 3,2007 год. «Креативная кукла».

Журнал «Studio D`Антураж» № 29, 2011 год, Владимир Белов «Художники по куклам».

Журнал «Studio D`Антураж» № 30, 2012 год, Владимир Чернов «Вариации „Менин“».

Журнал «Кукольный мастер» № 4 (зима 2007—2008 гг.), «В Голландию и обратно».

Журнал «Талант» № 1, 2009 год. «Кукла — это…», № 3, 2010 год, «Куклы и музыка».

Журнал «ProКуклы» № 2, 2010 год, «Подход к теме», № 3, 2010 год, «Кукла как девиз».

Сборник «2012 год — год Габриэля Гарсия Маркеса в России», издание Посольства Республики Колумбия в Российской Федерации (стр. 101, 107, 108).

Каталог «Герника: Испания 1937 — Москва 2017».

Журнал «Цветной мир» № 6, 2009 год, «Волшебство простой бумаги».

Журнал «ДомоСтройка» № 4, 2008 год, «Сколько стоит Джоконда?».

Журнал «Наша мебель» «№ 12/01 (декабрь 2006-январь 2007 гг.), «Интерьерная кукла — душа дома».

ЖИВОПИСЬ[править]

В 2018 году дуэт перешёл к живописным работам. Искусствоведы определяют их стиль как «ассоциативный минимализм». Это направление, в котором то немногое, что изображено на холсте тем не менее несёт в себе большую эмоциональную нагрузку в расчёте на созвучие с подсознанием зрителя. В свою очередь зрительское восприятие напрямую зависит от собственно личности смотрящего, его происхождения, воспитания, образования, интеллекта, жизненного и чувственного опыта. То есть, натурально получается «картина не для всех», а только для тех, кому по каким-то причинам близки формы, линии, цветовое решение и название картины. Картины имеют призы на российских и зарубежных выставках (Франция, Италия).

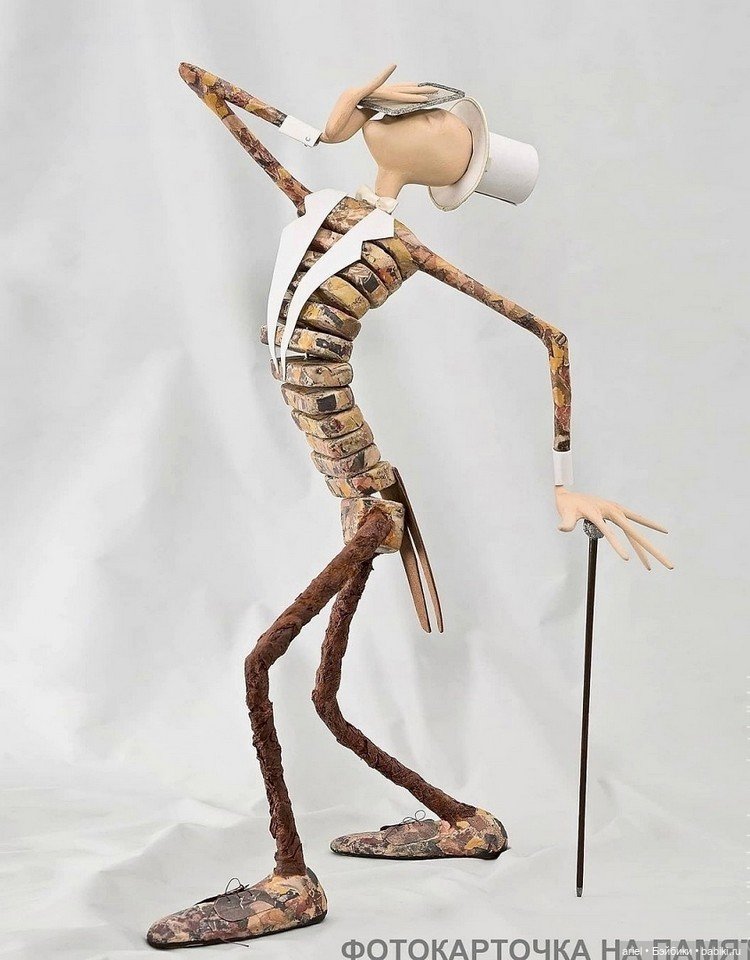

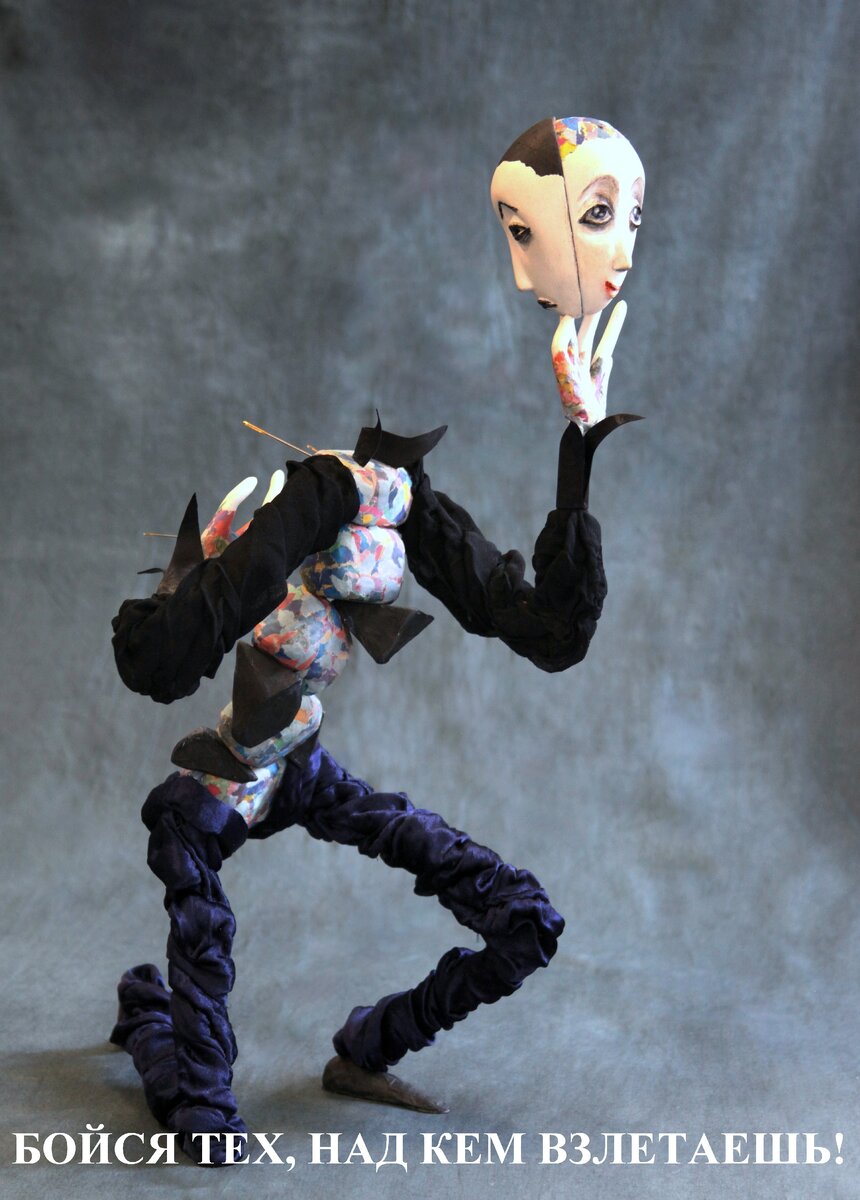

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ[править]

До 2005 года оба занимались журналистикой как телевизионной, так и журнальной, сотрудничали с центральными телеканалами.

В 2005 году, в ходе подготовки материала для массового журнала познакомились со знаменитым кукольным мастером, работающим в технике папье-маше, Н. Лопусовой-Томской и открыли для себя новый мир, мир кукольного искусства.

После знакомства с художницей и получения базовой консультации, самостоятельно изучили технику папье-маше, объединив опыт европейских и китайских мастеров, и приступили к созданию собственных работ, с которыми начали принимать участие в кукольных выставках.

В 2006 году вступили в Международную Организацию Авторов Кукол (МОАК).

В 2007 году после выставки в МДПИ (Музее Декоративно-прикладного искусства) в числе немногих художников были приглашены на выставку Московского Союза Художников «DOLLART.RU — Новые имена».

В 2008 году были приняты в Творческий Союз Художников России (ТСХР) и International Federation of Artists (IFA) в только что организованную секцию «Художественная кукла».

С этого момента началось вхождение дуэта в кукольное сообщество и активная выставочная деятельность. С 2007 года они постоянные участники Московского международного салона авторской куклы, с 2012 года — Весеннего бала кукол. Арт-дуэт принимал участие в ставшей знаменитой первой международной выставке «Искусство куклы» в Московском Манеже.

Художники работали с виднейшими кукольными галеристами — Кариной Шаншиевой, Ириной Мызиной, Еленой Громовой.

ВЫСТАВКИ.править

2009 год — первая персональная выставка в музее кукол О.Окуджавы «Кукольный дом».

2010 год — персональная выставка в музее-заповеднике «Волоколамский кремль».

2017 год — персональная выставка «Библиотека разума» в галерее «Кукольный переулок».

2019 год — персональная выставка в московской галерее «Грёзы».

Художники также принимают участие как в кукольных, так и в общехудожественных выставках, в России и за рубежом.

2007 г. Международная выставка кукол «AHOY», Роттердам, Голландия.

2007 г. Международная выставка кукол, Клайпеда, Литва.

2008 г. Международный благотворительный проект, Клайпеда, Литва.

2009 г. Выставка Творческого Союза Художников России «Москва 2008», Москва.

2009 г. Всемирная выставка кукол, Центральный Дом Художника, Москва.

2010 г. Всемирная выставка кукол, Центральный Дом Художника, Москва.

2010 г. Выставка МОАК «Куклы и музыка», Государственный мемориальный музей А.Н.Скрябина, Москва.

2010 г. Выставка «Дягилевские Сезоны», галерея «Ар Деко», Москва.

2012 г. Международный проект «Веласкес. „Менины“. Фантазии на тему». Институт Сервантеса, Москва.

2012 г. Международный проект «45 лет роману — 45 взглядов из России» (Посвящен роману Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Институт Сервантеса, Москва.

2013 г. Международный проект «Открытие Тихого океана». Институт Сервантеса, Москва.

2013 г. Международный проект к 300-летию смерти Эль Греко. Институт Сервантеса, Москва.

2017 г. Выставка «Портрет кошки», Санкт-Петербург.

2017 г. IV Международная ярмарка современного искусства «ArtExpoSPB 2017», Санкт-Петербург.

2017 г. Международный проект «Герника: Испания 1937 — Москва 2017». Институт Сервантеса, Москва.

2018 г. Международная выставка-конкурс современного искусства «VANGUARD TODAY», Москва.

2018 г. I Международная премия визионерского искусства «VISIONARY ART AWARD», Москва.

2018 г. XXI международная выставка «Время кукол», Санкт-Петербург.

2019 г. II Международная выставка символического искусства «VISIONARY ART TRIP», Москва.

2019 г. Международная выставка-конкурс современного искусства в Пекине «НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ В КИТАЕ».

Дуэт с 2007 года является постоянным участником выставок «Весенний бал кукол» и «Международный салон авторских кукол» в Москве.

Творчество

После пяти лет учебы амбициозный дизайнер отправляется завоевывать столицу и поступает в Московский академический художественный институт имени В. И. Сурикова. Кроме того, коллекцию дипломов Сафронова пополнил столичный университет технологии и управления, в котором он учился на факультете психологии.

Выставлять свои работы Сафронов начал с 1972 года. После выставки в 1978-м о художнике заговорили как о талантливом сюрреалисте. Первая серьезная экспозиция состоялась в 1980 году в Вильнюсе. Позже, переехав в Москву, Никас работал арт-директором журнала элитной недвижимости «Пентхаус», совмещая эту деятельность с работой оформителя в журналах Aura-Z, «Дипломат» и «Мир звезд».

Несмотря на то, что Никас уже был известен в узком кругу художников, мировая слава пришла к нему в начале 90-х годов прошлого века. В то время Сафронов начал трудиться над серией полотен с портретами общественных деятелей и политиков. Среди его клиентов — президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, многие высокопоставленные чиновники России, Украины, Беларуси и Туркменистана, а также знаменитости, в числе которых Никита Михалков, Филипп Киркоров, Николь Кидман.

Ряд этих портретов входит в серию работ под названием «Река времени». Ее отличительной чертой является парафраз великих произведений прошлого и просто стилизации, выполненные в духе фламандской школы эпохи Ренессанса, где знаменитые люди современности представлены героями сюжетов старинных полотен.

В 2005-м Никас создал автопортрет в костюме капитана Блада, на котором представил себя серьезным и задумчивым. Такой образ художника был высоко оценен критиками.

Выставки Сафронова проходили в крупных городах СНГ. В 2007 году экспозиция его картин находилась на территории Кремля в корпусе управления делами президента Российской Федерации. Заказывают портреты или пейзажи Никаса только обеспеченные люди, так как стоимость полотен варьируется в пределах $ 6–10 тыс.

В работах художник использует особый стиль, в который вкладывает обобщение творческого метода, где классическая живопись сочетается с использованием воображения и интуиции.

В ноябре 2016 года Никас поделился новостью, что написал портрет Дональда Трампа. Правда, в спешке спутал Белый дом с Капитолием.

По словам мастера, он спешил завершить работу, услышав от министра иностранных дел России Сергея Лаврова информацию, что победа Трампа на выборах весьма вероятна. Готовый портрет художник пообещал преподнести новому президенту Америки в дар.

В конце лета 2016 года Сафронов открыл собственную школу живописи, таким образом воплотив в жизнь давнюю мечту о собственной мастерской. Она находится в Москве, в Брюсовом переулке.

Никас Сафронов открыт всему новому. В последнее время художник участвует в неожиданных для себя коллаборациях, о чем сообщает со страниц «Инстаграма». Принты по мотивам его работ появляются на предметах гардероба из коллекций дизайнера Светланы Лялиной, изображениями картин Сафронова украшаются подарочные коробки продукции фабрики шоколада «Бабаевский».

Также художник продолжает делать эксклюзивные подарки знаменитостям. Он преподнес авторские портреты Александру Ширвиндту, Софи Лорен, Нику Кейву. Фото с владельцами картин Сафронов размещает в персональном микроблоге.

В сентябре 2019 года в Государственном музее современной истории России открылась выставка Сафронова «Иные миры». Это не простое мероприятие в галерее: благодаря современным технологиям и таланту художника посетители увидели иллюзию изменения пространства в виде цифрового декора. За счет мультимедийных проекторов картины приобрели дополнительный объем и иной ракурс восприятия.

Весной 2020 года на официальном сайте живописца появилась новость о подготовке к выпуску второй книги Валентина Гафта и Никаса Сафронова «Я и Ты». В рецензии она описана как уникальное авторское издание, представляющее сборник стихов Гафта и картин Сафронова.

За пару месяцев до этого события художник стал гостем фестиваля «Невозможное возможно» в Москве.

Семейное счастье

Его личной жизни можно только позавидовать. В возрасте 22 лет в Костромской губернии, куда он приезжает в поисках натуры, Борис Кустодиев знакомится со своей будущей женой. Юлии Евстафьевне было всего лишь 20 лет, когда они поженились. Но на всю жизнь она стала ему опорой и надежным другом. Именно жена помогла ему не сломаться после операции и продолжить писать картины, когда уже казалось, что он совсем потерял надежду.

В браке у них родилось трое детей. Самого первого — Кирилла — можно увидеть на одной из картин Бориса Кустодиева. Второй родилась девочка Ирина, а затем мальчик Игорь, но, к сожалению, он умер в младенчестве. Юлия Евстафьевна пережила мужа на целых пятнадцать лет, оставшись верной ему до конца своей жизни.

10.

Писающий мальчик, авторство неизвестно

«Маннекен-Пис» или «Писающий мальчик» – это небольшая бронзовая скульптура, ставшая настоящей достопримечательностью фонтана в центре Брюсселя. Первоначальное авторство произведения неизвестно, но в 1619 году ее доработал бельгийский скульптор Жером Дюкенуа (Jerome Duquesnoy). Визитная карточка города, «Маннекен-Пис» предположительно был установлен в память о событиях гримбергенской войны, во время которой писающий младенец по одной версии мочился на солдат, а по другой – потушил вражеские боеприпасы, угрожавшие уничтожению целого города. На праздники скульптуру наряжают в тематические костюмы.

Поездка за границу и жизнь в Москве

С 1873 по 1876 год Репин жил за границей, объездил всю Испанию, Италию и поселился во Франции, в Париже, где познакомился с местными импрессионистами, особенно полюбив Мане. Именно в Париже он написал картину «Садко», за которую получил звание академика и из-за которой на него обрушился шквал критики.

С 1877 по 1882 год художник жил в Москве и был активным членом Товарищества передвижников. Именно в это время он пишет картину «Царевна Софья» и начинает работу с самым выдающимся своим учеником В. Серовым. В это же время художником был написан портрет М. Мусоргского, который буквально через несколько дней скончался. Эта работа вызвала восторг у критиков.

Супрематизм, 1915-1918

Май 1915 года считается моментом рождения супрематизма: художник начал экспериментировать с беспредметной живописью. Термин «беспредметный» играет важную роль в научных работах Малевича. Он использовал его в значении «абстрактный», «бессюжетный», «нематериальный» и применял его не только в отношении живописи, но и языка, и мира в целом. Первые супрематические работы Малевич продемонстрировал в ноябре 1915 года, а в декабре того же года прошла легендарная выставка «0,10», на которой Малевич представил концепцию супрематизма и показал «Черный квадрат».

Экспозиция картин Малевича на выставке «0,10», 1915

Вторым названием выставки было «Последняя футуристическая выставка картин». Это провокационное название транслировало идею, что футуризм исчерпал себя, и пришло время нового искусства. Кроме того, такой выбор названия отражает мировоззрение Малевича: он считал, что все устаревшие художественные методы не заслуживают внимания и должны быть «сброшены с корабля современности».

Считается, что идея «Черного квадрата» появилась у Малевича еще в 1913 году, когда его соратник Михаил Матюшин попросил сделать декорации и костюмы для оперы Алексея Крученых «Победа над солнцем». Малевич принялся за работу и украсил сцену композициями из геометрических фигур, создал кубофутуристичные костюмы. Одним из элементов декораций был элементарный холст, на котором Малевич написал черный квадрат. В 1915 году состоялась вторая постановка оперы. К этому моменту «Черный квадрат» стал самостоятельным произведением.

Эскизы костюмов к опере «Победа над Солнцем», 1913

Малевич задумывал «Черный квадрата» в первую очередь как провокацию. Он считал, что именно эпатаж и шокирование светской публики — неотъемлемый шаг в освобождении от устоев классической живописи. Помимо этого «Черный квадрат» является манифестом обнуления искусства. Он полагал, что супрематизм — это наивысшая точка творческих исканий. Философ Михаил Бахтин писал: «Для Малевича супрематизм был самая высшая, последняя в области искусства мысль — супрем, супрематизм».

Радикальные идеи Малевича также описал теоретик Николай Пунин: «Супрематизм — концентр, куда сошлась мировая живопись, чтобы умереть». На выставке «0,10» «Черный квадрат» висел на месте красного угла, где традиционно в русских избах располагался иконостас. Таким образом, Малевич провозгласил «Черный квадрат» иконой нового беспредметного мира. По рассказу одной из учениц, художник считал «Черный квадрат» настолько серьезным открытием, что неделю не мог ни есть, ни спать. Это произведение встретило много критики со стороны художественного сообщества.

Например, историк искусства Александр Бенуа писал: «Черный квадрат в белом окладе — это не простая штука, не простой вызов, не случайный маленький эпизод, случившийся в доме на Марсовом поле, а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного, приведет всех к гибели».

Валенская Валерия

Лера Валенская. Фото: Фотография предоставлена художником

Образование: детская школа искусств №1 им.Прокофьева, художественное отделение, 1988-1992 гг.

Владивостокское художественное училище, мастерская Герасимова С.И., 1993-1998 гг..

Дальневосточная государственная академия искусств, мастерская Шебеко К.И.,1998-2004 гг..

Участник многочисленных выставок во Владивостоке.

Вид из одного окна. Холст, масло. Фото: Фотография предоставлена художником

Мостик на Клубной. Смешанная техника. Фото: Фотография предоставлена художником

Ночь в городе. Акварель. Фото: Фотография предоставлена художником

Пленэрный этюд. Масло, грунтованный картон. Фото: Фотография предоставлена художником

Пленэрный этюд. Масло, грунтованный картон. Фото: Фотография предоставлена художником

1 / 5

Администратор группы в Facebook «Нарисованный Владивосток».

Работы находятся в коллекции Приморской государственной картинной галереи, в частных коллекциях в России, США, Китае, Австралии.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ[править]

2007 г. (июнь) Телекомпания «Школьник ТВ». «Мастер-класс: создание куклы из папье-маше».

2008 г. (апрель) Телеканал «Доверие». Участие в программе «Мир человека».

2008 г. (май) Телекомпания «ВКТ». Участие в программе «Вечерний марафон».

2008 г. (ноябрь) Телекомпания «!ТВ». Сюжет «Коллекционные куклы».

2009 г. (февраль) Телеканал «Доверие». Участие в программе «В центре внимания».

2009 г. (март) Телекомпания «ВКТ». Цикловая программа «Урок в музее». Сюжет «Куклы».

2009 г. (ноябрь) Телекомпания «ВКТ». Участие в программе «Герой нашего времени».

2010 г. (апрель)Телекомпания «ВКТ». Цикловая программа «Урок в музее». Сюжет «Кукольная выставка. (о выставке «Моску Фэйр 2010».)

Туапсинский период

Купив под городом Туапсе недорогой участок земли, Александр Александрович Киселев к 1902 построил небольшой одноэтажный дом. Усадьба бережно сохранена, и в ней сейчас действует музей Киселева. Когда-то художнику пришлось одалживать деньги, чтобы выстроить эту дачу, в которой он отдыхал и работал каждое лето. Киселев создал обширную серию полотен, темой которых стал Туапсе с его живописными окрестностями, а имя художника превратилось в своеобразный символ города. Пейзажист запечатлел великолепные виды побережья с Кадошскими скалами, и одна из них, самая красивая, названа его именем.

В туапсинский период Киселев посетил многие места Кавказа и Крыма. Путешествовал он также за границей, побывав во Франции, Германии, Венеции, Риме. Самые знаменитые картины Киселева Александр Александровича тех лет: «Старый Сурамский перевал», Кадошские скалы», «Горная речка», «Под облаками. На Военно-Грузинской дороге» «Дача в Крыму», «Базар в Туапсе», «Домик в Туапсе», «Уличка Туапсе», «У подножия Казбека», «Ночь на море», «Через пропасть».

Умер Александр Александрович внезапно, во время работы за своим письменным столом. Художника, которому исполнилось 73 года, настиг сердечный приступ. В последние годы своей жизни Киселев добился особой быстроты в работе и необыкновенной живости изображения.

Его жизнерадостные, светлые, немного идеализированные пейзажи отображают искренние чувства автора. Киселев виртуозно умел запечатлеть красоту и безмятежное состояние природы, которое удивительным образом передается зрителю, созерцающему прекрасные полотна пейзажиста.