Наследие постимпрессионистов

Сначала был импрессионизм. С него все тогда начинали. Даже Пикассо с Малевичем. Фальк не исключение. В 20 лет он очень похож на Клода Моне.

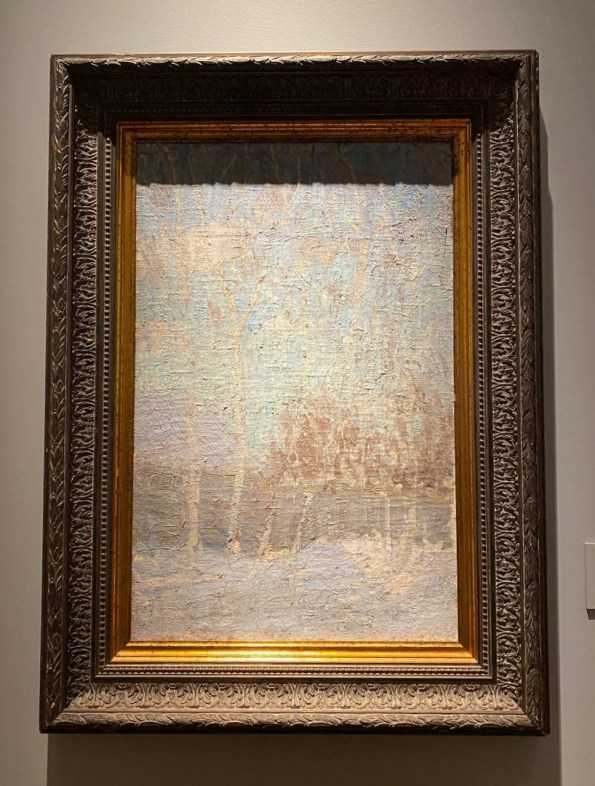

Роберт Фальк. Голубые березки зимой. 1907. Собрание семьи Мамонтовых, Москва. Фото из личного архива.

Роберт Фальк. Голубые березки зимой. 1907. Собрание семьи Мамонтовых, Москва. Фото из личного архива.

А потом было объединение художников «Бубновый валет». Многие русские авангардисты в нем состояли в молодости.

Сначала прониклись постимпрессионистами. Фальк примерял на себя четкий контур и густой слой краски. А ещё яркие фоны-обои. Так образы получаются нереалистичные, далекие от фотографической точности.

Но именно так художник мог передать характер, темперамент модели с особой силой. На это реализм не способен.

Слева: Роберт Фальк. Портрет Виктора Шнеерсона с чубуком. 1911. Собрание Валентина Шустера. Фото из личного архива. Справа: Винсент Ван Гог. Портрет Доктора Рея. 1889. Пушкинский музей, Москва. Wikimedia Commons.

Слева: Роберт Фальк. Портрет Виктора Шнеерсона с чубуком. 1911. Собрание Валентина Шустера. Фото из личного архива. Справа: Винсент Ван Гог. Портрет Доктора Рея. 1889. Пушкинский музей, Москва. Wikimedia Commons.

Конечно, не обошлось без влияния Сезанна. Тот частично отказывался от единой точки схода. Поэтому на его картинах на одни предметы мы смотрим сбоку, а на другие – сверху.

Мы же в реальности не стоим, замерев перед объектами! А движемся и смотрим на все с разных точек зрения.

Слева: Роберт Фальк. Натюрморт на белой скатерти. 1914. Собрание Светланы и Бориса Молчановых, Москва. Фото из личного архива. Справа: Поль Сезанн. Натюрморт с корзиной яблок. 1896. Чикагский художественный музей. Wikimedia Commons.

Слева: Роберт Фальк. Натюрморт на белой скатерти. 1914. Собрание Светланы и Бориса Молчановых, Москва. Фото из личного архива. Справа: Поль Сезанн. Натюрморт с корзиной яблок. 1896. Чикагский художественный музей. Wikimedia Commons.

Вот и у Фалька все предметы мы видим сбоку. А вот стол скорее рассматриваем сверху. Поэтому не совсем понятно, как салфетка со стола не падает.

А какой замечательный блик на кувшине! Два мазка светлой краски.

Вдохновлялся и Гогеном. А точнее, перенял его клуазонизм. Это когда большие поверхности покрываются одним сплошным цветом. Получается эффект витража.

Роберт Фальк. Пейзаж со свиньями. 1912. Смоленский музей-заповедник. Фото из личного архива.

Роберт Фальк. Пейзаж со свиньями. 1912. Смоленский музей-заповедник. Фото из личного архива.

Он усиливается ещё тем, что художник использует основные цвета палитры: красный, жёлтый и синий.

Слева: Роберт Фальк. Пейзаж со свиньями. 1912. Смоленский музей-заповедник. Фото из личного архива. Справа: Поль Гоген. Таитянские пасторали. 1892. Эрмитаж, Санкт-Петербург. Wikimedia Commons.

Слева: Роберт Фальк. Пейзаж со свиньями. 1912. Смоленский музей-заповедник. Фото из личного архива. Справа: Поль Гоген. Таитянские пасторали. 1892. Эрмитаж, Санкт-Петербург. Wikimedia Commons.

Биография

Роберт Фальк родился 15 (27) октября г. в Москве, в семье юриста и шахматиста Рафаила Александровича Фалька и его жены Марии Борисовны Фальк (—). Учился изобразительному искусству в школах-студиях К. Ф. Юона и И. О. Дудина, в частной студии И. И. Машкова (—), затем в Училище живописи, ваяния и зодчества (—), где особое влияние на него оказали В. А. Серов и К. А. Коровин. Жил в основном в Москве. В 1909 г., чтобы вступить в брак с Елизаветой Потехиной, Фальк крестился и принял имя Роман (после революции снова вернулся к прежнему имени).

В 1910-х Фальк стал одним из основателей художественного объединения Бубновый валет, в деятельности которого он участвовал с по г. В 1910-11 г посещает Италию.

После революции 1917 г., с по г., Фальк преподавал в ГСХМ — Вхутемасе — Вхутеине (ныне МГХПУ им. Строганова); был деканом факультета живописи; его учениками были С. А. Чуйков, Г. Г. Нисский, Н. М. Ромадин. В 1918—1921 работал в Московской коллегии по делам искусства и художественной промышленности Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. Периодически с 1921 года преподавал в Витебском художественном училище. В 1921 году стал членом объединения «Култур-лиге», созданного для развития еврейского искусства, связанного с традиционной культурой на идише.

Мастерская художника находилась во ВХУТЕМАСовском доме по адресу: ул. Мясницкая, д. 21 кв. 36.

В г. Фальк выехал за границу в командировку. До г. жил и работал в Париже. Затем вернулся в СССР, жил в так называемом Доме Перцова, где по просьбе бывших соратников по Бубновому валету А. В. Куприна и В. В. Рождественского и при активнейшей помощи лётчика А. Б. Юмашева получил мастерскую, которую раньше занимал художник П. П. Соколов-Скаля. С Юмашевым Фальк познакомился в г. в посольстве СССР во Франции, с которым они сдружились. В 1937-38 г они совершили своеобразное «турне» по Крыму и Средней Азии, где знаменитый лётчик читал лекции о своём перелёте через Северный полюс, а на досуге ставил свой любительский мольберт рядом с мольбертом Фалька. Работал оформителем сцены Московского государственного еврейского театра (с которым сотрудничал и до своего отъезда за рубеж), а также еврейских театров других городов.

В г. состоялась персональная выставка Фалька в Доме литераторов. В его творчестве преобладают пейзажи, натюрморты и портреты, написанные в обобщённой, приглушенной манере.

Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 г. художник был в эвакуации в Башкирии и в Средней Азии (Самарканд).

Во время проработочных кампаний 1940-х гг. подвергался критике как «формалист».

После г. Фальк стал для многих молодых советских художников-авангардистов своеобразным символом ушедшей великой эпохи живописи, мостом между великим искусством начала XX века и послесталинской оттепелью.

Скончался в Москве 1 октября . Похоронен на Калитниковском кладбище.

Импрессионизм

Ранний период творчества Роберта Фалька датируется 1905–1909 годами. В это время он, как и большинство художников в начале ХХ века, был увлечен импрессионизмом. В первые годы обучения в Российском училище живописи, ваяния и зодчества молодой художник работал под очевидным влиянием В.А. Серова и К.А. Коровина, как, например, в портрете Ляли Фальк. Живописец пишет пастозными мазками, а в его творчестве доминирует серо-охристая гамма, что свидетельствует о его увлечении «умеренным» импрессионизмом Союза Русских художников. Чуть позже Фальк, все время ищущий новые творческие методы, обратился к дивионизму и стал работать раздельными мазками чистого цвета.

Модернизм и «Бубновый валет»

Следующий яркий период творчества Фалька — 1910–1921 годы — связан с популярной художественной группой «Бубновый валет». Живопись Фалька стала более декоративной, и его художественные искания приобретают более смелый характер. В некоторых портретах чувствуется увлечение живописца новыми колористическими решениями и исследованиями формы, характерными для кубистического искусства.

Влияние кубизма у Фалька нашло выражение в качестве средства взаимопроникновения объемов и пространства, а не только в анализе структуры формы предмета, скрытой от глаз, как это было у французских художников, в том числе у Поля Сезанна. Наиболее ярко это выразилось в знаковой картине «Красная мебель».

Эвакуация и возвращение в Москву

В эвакуации Фальк увлекся пейзажами колоритных восточных видов с мечетями и традиционной архитектурой. После возвращения в Москву Фальк получил мастерскую в доме Перцова на Пречистенской набережной и в позднем периоде творчества «писал только отрадное», как говорил его учитель В.А. Серов. Художник обратился к подмосковным пейзажам и видам Москвы, часто в его творчестве появляются натюрморты с цветами, и все они написаны звучными, яркими красками.

В советское время имя Роберта Фалька было незаслуженно забыто. Первая ретроспектива мастера, представленная в Третьяковской галерее на Крымском Валу до 23 мая 2021 года, показывает многогранность его художественного таланта, разнообразие творческий исканий. Роберт Фальк был важнейшим связующим звеном между европейской и русской живописью и повлиял на развитие неофициального советского искусства после 1950 года. Вот что говорит о творчестве Фалька генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова: «Когда рассматриваешь его исполненные глубокой мудрости и взвешенности поздние картины, портреты великих современников, понимаешь, что у Фалька — уникальный художественный путь, а его произведения отмечены высочайшим качеством живописной культуры. Ретроспектива художника в Третьяковской галерее выводит творчество Фалька на совершенно новый уровень известности и понимания, способствует тому, чтобы его имя заняло достойное место в своде великих имен русских художников».

Авторы: Александра Ерошенко.

Новое «музейное» искусство

В 1922 году Фальк обратился к классическому искусству и вдохновлялся Рембрандтом, Тицианом, Веласкесом, Вермеером и барбизонцами. В это время среди теоретиков искусства активно обсуждался вопрос о дальнейшем существовании станковой живописи. Фальк же видел в картинах выражение абсолютной гармонии и создавал в каждой из них отдельный мир, убежище человека от жестокого настоящего. Вернувшись к мастерам прошлого, классическим сюжетам Венеры, художник создает «Обнаженную (лежащую)». Параллельно с творческими поисками и попытками создать новое музейное искусство Фальк преподавал во ВХУТЕИНе, а в 1928 году отправился в командировку во Францию.

Библиография

- Из жизни рядом с Фальком. В кн. Д. В. Сарабьянова «Robert Falk». На немецком языке. Дрезден, 1974.

- Щекин-Кротова А. В. Становление художника // Новый мир. 1983. № 10

- Щекин-Кротова А. В. Фальк Р. Р. Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике. 1981.

- Щекин-Кротова А. В. Люди и образы. Биографии и легенды. Из цикла «Модели Фалька» // Панорама искусств. Выпуск 8. — М.: Советский художник, 1985.

- Истратова А. Свидание с юностью // М., Русское искусство, т. II, 2005.

- Диденко Ю. Пристань «тихих бубновых валетов» в Доме Перцова // М., Русское искусство, т. II, 2005.

В РГАЛИ имеется фонд Р. Р. Фалька (№ 3018).

Наиболее известные работы

- «Московский дворик», 1912, Государственная картинная галерея Армении, Ереван;

- «Церковь Ильи Обыденного» , 1912, частное собрание, Москва;

- «Из окна мастерской. Осеннее утро в Москве», 1926, собрание Дома учёных Сибирского отделения РАН, Новосибирск;

- «Московский пейзаж», 1950, Государственный музей искусств Казахстана, Алма-Ата)

- «Строительство Дворца Советов», 1939, частное собрание;

- «7 ноября из окон ателье», 1950, ГРМ

- Портрет С. М. Михоэлса, 1947—48,

- Портрет В. Б. Шкловского, 1948,

- Портрет историка искусств А. Г. Габричевского, 1953, частное собрание, Москва).

- «Ночь на Старом рынке», 1922—25 (декорации к спектаклю Московского государственного еврейского театра по пьесе Ицхока-Лейбуша Переца);

- «Путешествие Вениамина III», 1927 (декорации к спектаклю Московского государственного еврейского театра по роману Менделе Мойхер-Сфорима);

- Декорации к спектаклям Московского и Белорусского государственных еврейских театров («Соломон Маймон», 1939—40; «Испанцы», 1940—41; «Леса шумят», 1947); Театра имени Моссовета («Лгун», 1940); Государственного камерного театра («Лев на площади», 1948); Театра сатиры («Только правда», 1955—56).

Русская живопись XX века В. С. Манин (том 1)

Роберт Рафаилович Фальк (1886-1958) долгое время старался соединить примитивизм с разными формами современного ему французского искусства. Наиболее интересна попытка растворить предметный мир в свете («Солнце Крым. „Козы“», 1916). С этой целью свет опредмечивается, становится материальным, осязаемым, посему может вступать в борьбу с вещным миром на равных. Между тем эта формальная задача не угнетает смысл пейзажного образа, напротив, обостряет восприятие жаркой, опаленной жгучим солнцем крымской земли.

Дореволюционное творчество Фалька, кажется, не эволюционировало, не развивалось дальше от достигнутого, а проходило рывками: от примитивизма к жесткому выразительному натурализму («Натюрморт с фикусом», 1913), от ослабленного варианта кубизма («Красная мебель», 1920) к фактурно-осязаемому, психологически насыщенному образу («Автопортрет», 1924).

Замечательным произведением Фалька является натюрморт «Бутылки на окне (Поющие бутылки)» (1917). Отнесение этой работы к какому-либо жанру вряд ли возможно, разве что по формальному признаку. Художник ставит задачу извлечения музыки из стекла. Поставленные на подоконник, на просвет, бутылки позволяют художнику зажечь цвет множеством игристых лучей. Просвеченные активным светом цвета впечатляют, словно музыкально озвученные перетеканием разной силы тонов, создавая звонкое впечатление поющего стекла. Второе название, «Поющие бутылки», не авторское. Оно произошло из действительного, почти музыкального восприятия цветного стекла. В натюрморте, не имеющем ничего общего с примитивом, художник вернулся к натурному воспроизведению предметов, но извлек из натуры то редкостное и выразительное ощущение, которое без усилия как бы озвучивается авторским состоянием. Реальная натура становится, таким образом, метафорой художнического самочувствия.

Попытки кубистического строения формы продержались у Фалька недолго, приблизительно до 1923 года. Лучшим произведением этого периода стала картина «Красная мебель» — почти символ времени. Так, во всяком случае, интерпретировала ее критика, увидев в напряженном красном цвете отблески пламени революций. Метафора эта вряд ли верна; во всяком случае, свидетельств автора по этому поводу не найдено. Фальк обращается к интерьерному жанру не ради фиксации красивой комнаты с не менее красивой мебелью, а для выражения своего внутреннего тревожного состояния. Возможно, оно навеяно эпохой, возможно, чем—то другим. Но картина представляет собой автономный эмоциональный мир, отразивший авторское переживание разыгранного посредством тонких переливочный красного цвета, во которой окрашены предметы мебели.