Всю жизнь был беспартийным

Возможно, причина тому — младший брат Виталий, офицер добровольческой армии, эмигрировавший во Францию. Во всех анкетах Антон Макаренко вынужден был регулярно упоминать этот «порочащий» его факт. Но озлобленности на брата не было. Антон воспитывал дочку Виталия — Олимпиаду, которая впоследствии стала матерью известной российской актрисы Екатерины Васильевой.

В 1970 году германские макаренковеды отыскали Виталия Макаренко в доме престарелых на юге Франции и попросили его о любезности ответить на некоторые биографические вопросы. Впоследствии им удалось договориться о подготовке воспоминаний брата об Антоне Семеновиче в обмен на небольшую финансовую поддержку со стороны Германского научно-исследовательского общества.

Результатом этой договоренности стала книга «Мой брат Антон Семенович», которая содержит ценные сведения о детских и юношеских годах Антона Макаренко.

Биография художника Иванов Александр Андреевич

Живописец, график

Сын известного живописца А. И. Иванова; первоначальное художественное образование получил под руководством отца. В 1817–1828 состоял «посторонним» учеником ИАХ в классе исторической живописи, занимался под руководством отца и А. Е. Егорова.

В 1824 за программу «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» был награжден малой золотой медалью, в 1827 за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» и картон со слепка «Лаокоон с детьми» — большой золотой медалью из средств Общества поощрения художников, в 1828 получил звание классного художника.

В 1830 отправлен пенсионером ОПХ в Италию; по пути посетил Германию, Австрию, города Северной Италии, Флоренцию. В 1831 прибыл в Рим.

В 1830–40-х неоднократно предпринимал путешествия по Италии, с целью «изучить характер всех школ»: в 1834 путешествовал по Северной Италии (Болонья, Венеция, Падуя, Виченца, Верона, Брешия, Бергамо, Милан, Парма), в 1839 — по Средней и Северной Италии, в 1846 посетил Палермо, в 1847 — Флоренцию, Ливорно, Геную, Милан; неоднократно бывал в Неаполе.

Создавал произведения на библейские сюжеты; обращался к пейзажу, выполнил множество жанровых зарисовок и акварелей. В 1831 по заданию ОПХ копировал фрески Микеланджело «Сотворение Адама» в росписях потолка Сикстинской капеллы.

В 1836 за присланную в Совет ИАХ картину «Явление Христа Марии Магдалине» был удостоен звания академика.

С 1833 работал над эскизами к картине «Явление Христа народу», в 1837 приступил к исполнению картины, Работал с перерывами до начала 1850-х, выполнив за этот период более 400 подготовительных этюдов.

В 1851 получил книгу Д. Штрауса «Жизнь Христа», послужившую основополагающим источником в разработке плана и системы росписей на библейские сюжеты на стенах задуманного художником особого храма. В 1851–1857 воплотил идеи росписей в серии «библейских эскизов».

В 1857 совершил поездку в Вену и Интерлакен для лечения, в сентябре того же года посетил Лондон. В мае 1858 возвратился в Петербург, где состоялась выставка картины «Явление Христа народу» с этюдами к ней, вызвавшая противоречивые оценки критики (приобретена Александром II и пожертвована в Московский Румянцевский музей после смерти художника).

Ретроспективные выставки творчества Иванова проходили в Москве (1897, 1898, 1926, 1956, 1981–1982) и Ленинграде (1956).

Иванов — выдающийся русский художник первой половины XIX века.

Его ранние работы («Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», 1824; «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару», 1827; «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры», 1829; «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением», 1831–1834) в целом отвечают классицистической традиции; им свойственны уравновешенность композиции, равномерное распределение масс на плоскости, фигур и предметов по планам, плавный контурный рисунок, локальный колорит. Произведения зрелого периода («Явление Христа народу», эскизы к картине, цикл «библейских эскизов», 1837–1857) тяготеют к эстетике позднего романтизма, что выразилось в ощущении глубинности пространства, динамики форм, стремлении к эмоциональной выразительности. Характерной особенностью зрелого творчества мастера является ярко выраженный религиозно-философский, нравственный характер работ.

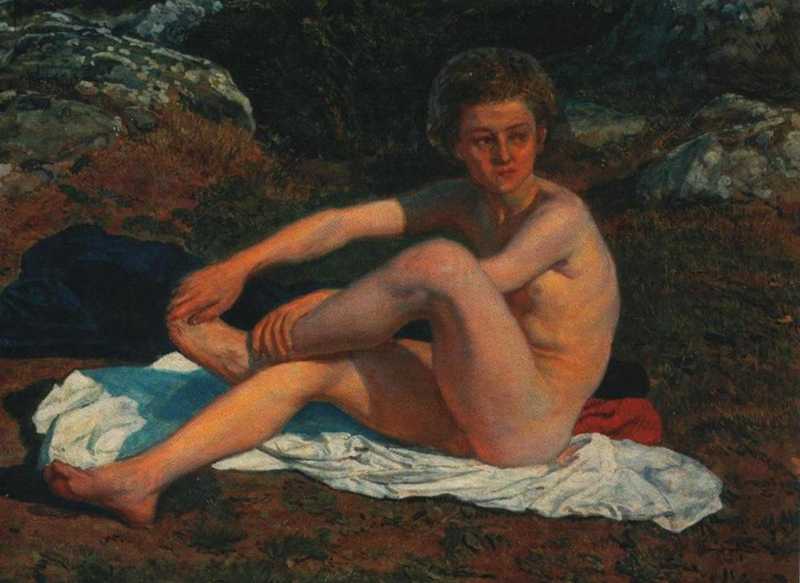

Подготовительные работы к «Явлению» составляют самостоятельную область художественной деятельности Иванова. Демонстрирующие достижения в изучении натуры (постижении пространства, воплощении в персонажах определенных качеств и состояний), они вместе с тем отличаются философской глубиной ее восприятия.

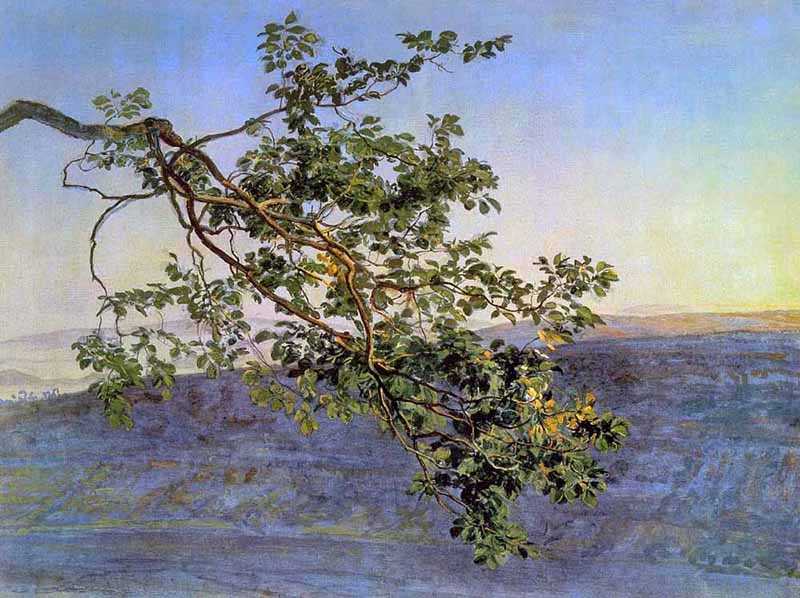

Особенно выразительны выполненные на пленэре пейзажные этюды, в которых Иванов стремился объективно передать все многообразие жизни природы, познать основные законы ее развития и основные элементы: воду, землю, растительность, небо.

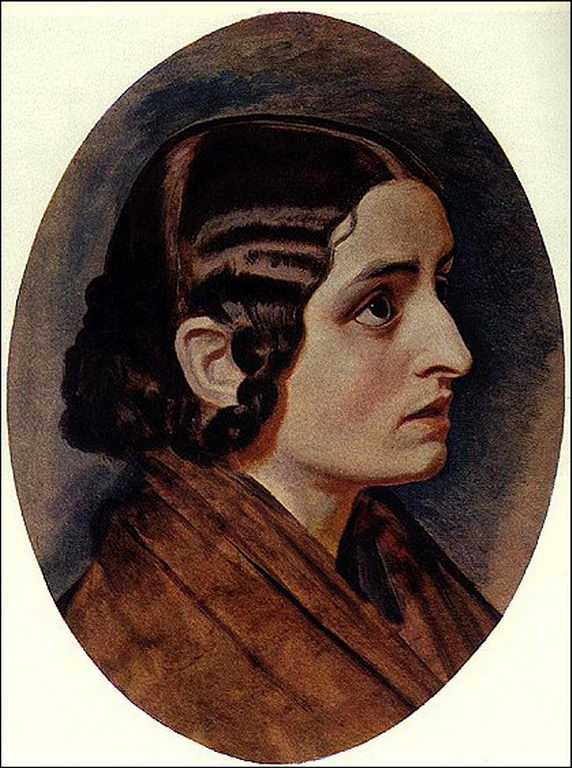

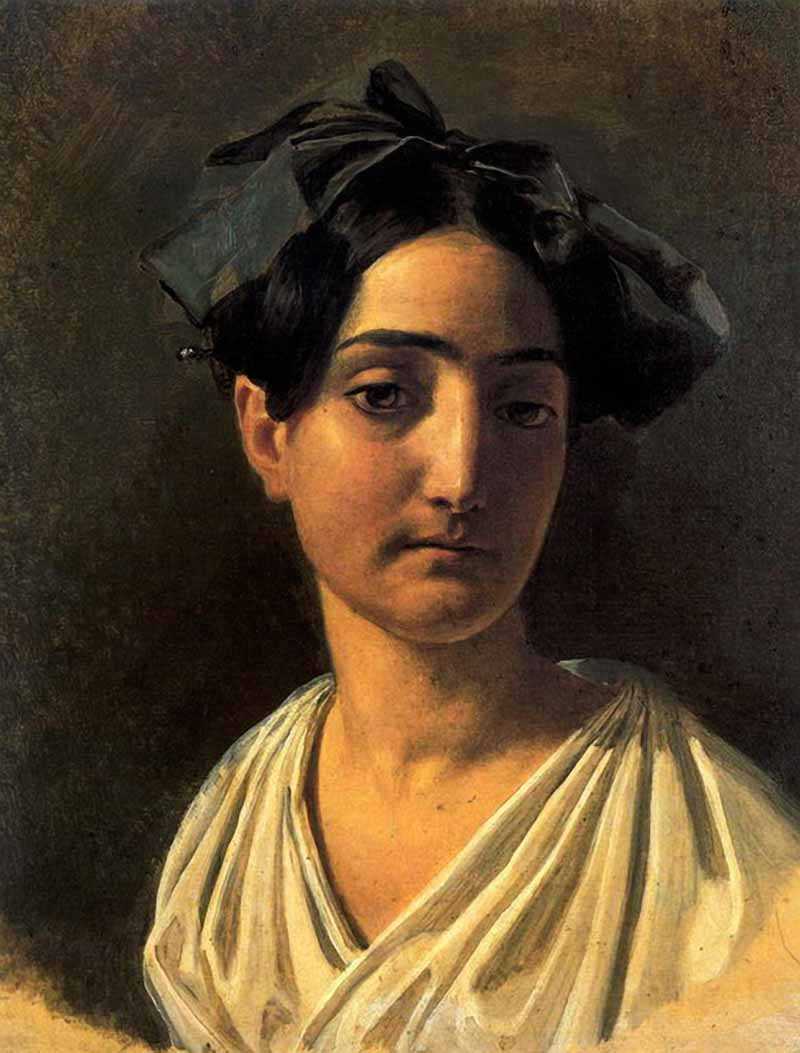

Этюды голов и фигур, напротив, представляют собой сложный синтез работы с живой натуры и по образцам классического искусства.

Произведения Иванова находятся в крупнейших музейных собраниях России — Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее.

Григорий Семёнович Мусикийский — Grigory Musikiysky

(1670/1671 — после 1739) Русский художник-миниатюрист, портретист петровского времени, один из основоположников миниатюрного портрета в России. В настоящее время известно шестнадцать его подписных работ.

В 1709 году упоминался как художник Оружейной палаты. В 1711 году был переведён из Москвы в Санкт-Петербург — «финифтяных дел мастером» в Оружейную канцелярию. Состоял с 1720 года при Берг- и Мануфактур-коллегии. В 1730-х годах писал картины для Сенатского зала в здании Двенадцати коллегий.

Оставил портреты семьи Петра Великого, большинство из которых хранится в Эрмитаже.

Портрет семьи Петра I.

Основные события жизни

С 1 сентября 1905 года зачислен на работу в школу города Крюкова учителем. Преподавал русский язык, литературу, черчение.

С 1 августа 1914 года – студент Полтавского педагогического университета (Учительского института).

В 1914 году состоялось знаковое знакомство с Максимом Горьким. Макаренко отправил ему на рецензию свое первое литературное произведение «Глупый день». Горький подверг рассказ серьезной критике, но общение с молодым учителем продолжил.

Период с 1916 по 1917 годы – служба в рядах вооруженных сил. Уволен в запас досрочно в связи с плохим зрением.

В 1920 году получил разрешение на создание первой для него воспитательной колонии имени М.Горького. Контингент учащихся: беспризорные дети и подростки, малолетние преступники. Был заведующим колонии до 1928 года.

В 1925 году начал собирать и обрабатывать материал для написания легендарного произведения «Педагогическая поэма» — труде о методах воспитания детей в условиях колонии.

В 1926 году произошло объединение «колонистов» с детским домом под Харьковом. Число воспитанников превысило 400 человек. Макаренко продолжал заведовать колонией и вводил новаторские методики.

В 1927 году становится руководителем детской трудовой коммуны в Новом Харькове.

В 1928 году подвергается резкой критике педагогического сообщества за новаторские методы работы с детьми. Вынужден оставить работу заведующего колонией. Но продолжает трудиться в новом проекте – воспитательной коммуне.

С 1930 по 1935 активно занимается писательством. Издает ряд серьезных научных и публицистических статей, очерки и зарисовки о работе с «трудными» детьми. В 1935 году полностью заканчивает и издает «Педагогическую поэму».

В 1935 году переезжает в Киев в связи с назначением в аппарат НКВД в отдел трудовых колоний. Целью его работы было обобщение опыта работы с детьми и внедрение его повсеместно на территории Украины. Но государственная служба и отсутствие реальной практики тяготили учителя. Кроме того, многие его коллеги не соглашались с новаторским подходом.

В 1937 году переезжает в Москву, тесно сотрудничает с периодическими изданиями для педагогов, родителей и широкой аудитории. Публикует рассказы и статьи о воспитании, участвует во встречах с читателями.

В 1938 году начинает широкую просветительскую деятельность. Читает тематические лекции в Москве и Ленинграде, активно выступает перед педагогами.

В связи с указом от 31.01.1939 получает весомую награду – орден Трудового Красного знамени.

В 1939 году завершает работу над знаковым литературным произведением «Флаги на башнях», работает над сценарием одноименного фильма по роману.

1 апреля 1939 года Макаренко умирает на железнодорожной станции Голицыно во время командировки. Официальная причина – остановка сердца

Но современные следователи обращают внимание на ряд существенных несостыковок и деталей в заключение о смерти, в частности, разнящихся показаниях свидетелей кончины педагога. По неофициальной версии, Макаренко мог быть отравлен ядом, вызывающим проблемы с сердцем.

ФАТАЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Запрет на официальное «пенсионерство» удалось обойти с помощью недавно организованного Общества поощрения художников (ОПХ), давшего деньги на четырехлетнее пребывание молодого живописца в Италии. К слову, этой же возможностью несколькими годами раньше воспользовался Карл Брюллов. Впрочем, поездка Иванова чуть не сорвалась, и тут напрашивается очевидная рифма с судьбой отца художника. Иванов, влюбившись в дочь академического учителя музыки Гюльпена, решил жениться на ней — этот поступок закрыл бы ему дорогу в Европу. Отцу с большим трудом удалось отговорить сына от опрометчивого шага.

Несколько забегая вперед, хотелось бы сразу «закрыть» женскую тему жизни Иванова. Его якобы фатальное одиночество нередко служило сюжетом для более или менее мифологических интерпретаций особенностей его натуры. Но дело в том, что это одиночество вовсе не было фатальным. Так, уже в его итальянских письмах, датируемых летом 1831 года, вновь зазвучали слова о необходимости создания семьи. Вероятно, они были вызваны увлечением Витторией Кальдони, которая в конце концов предпочла Иванову его приятеля Григория Лапченко и вышла за последнего замуж.

Около восьми лет (с 1836-го года) художник жил с некоей Терезой, о чём есть глухие упоминания в его переписке. Опыт этот был не слишком удачным. Тереза трижды обворовывала его, делала сцены, которые «интроверт» Иванов на дух не переносил, и в 1844 году он с ней расстался. Наконец, в 1847 году Александр не без взаимности страстно влюбился в графиню Марию Апраксину. Но и тут его ждала катастрофа — «Машеньку» (как художник называл девушку в своих записках) выдали замуж за князя Мещерского. Вот, кажется, и все романтические истории художника. И, как итог, самоприговор: «Я обрек себя умереть на пути к пользе отечества». Или, как обмолвился современник: «Картина заменила ему семью».

Иванов Александр. Биография, названия, описание картин

Александр Андреевич Иванов (28.07.1806, Санкт-Петербург, Российская империя — 15.07.1858, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, яркий представитель академизма.

Биография Александра Иванова.

Александр Иванов родился в семье известного художника Андрея Иванова. Когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, отец, профессор живописи, определил его в Императорскую Академию Художеств в качестве «постороннего» ученика под своим наблюдением.

В учебе отличался заметными успехами, получая награды за свои произведения, а за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» получил большую золотую медаль и звание художника XIV класса.

В 1830 году Общество поощрения художников отправляет молодого Александра Иванова в Германию и Италию для дальнейшего совершенствования.

За границей Иванов делает копии работ Микеланджело и множество зарисовок и этюдов; там же приходит к нему идея изобразить явление Христа на большом полотне. Для того, чтобы убедиться в своих возможностях, в 1835 году он пишет картину «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине», которая была принята с большим успехом и в Риме и Петербурге. За эту работу Иванов был удостоен звания академика.

Воодушевленный успехом, художник взялся за картину «Явление Христа народу», но работа над ней затянулась на двадцать лет. Только в 1858 году в Петербурге состоялась выставка картины и этюдов и набросков к ней, которая произвела большое впечатление на современников художника.

В том же году Александр Иванов скончался от холеры и был похоронен в Петербурге на Новодевичьем кладбище.

Педагогическая деятельность

Макаренко сразу же приступил к работе в родном Крюкове, но очень быстро осознал, что ему не хватает полученных знаний. В 1914 году он был зачислен в Полтавский учительский институт, который окончил с отличием.

Одновременно с учебой в институте Антон Семенович стал пробовать свои силы на литературном поприще, написав рассказ «Глупый день». Начинающий писатель отправил свое произведение на рецензию Максиму Горькому, но в ответ получил лишь безжалостную критику. Столь неудачная попытка надолго отбила у него тягу к творчеству.

В краткой биографии Макаренко указано, что педагог стал развивать собственную методику перевоспитания, выбрав для этих целей трудовую колонию для несовершеннолетних. В работе с беспризорниками и трудными подростками он использовал способ, основанный на разделении детей на отдельные группы и самостоятельном обустройстве их быта. Под руководством педагога они занимались изготовлением фотоаппаратов «ФЭД».

Однако представители власти, внимательно следившие за педагогическими экспериментами Макаренко, не дали ему возможность реализовать их в полной мере. В результате Антон Семенович был переведен в Киев на “бумажную” работу.

Евгений Евгеньевич Лансере

Евгений Евгеньевич Лансере

-

Дата рождения:4 сентября 1875 г. ; St. Petersburg , Russian Federation -

Дата смерти:13 сентября 1946 г. ; Moscow, Russian Federation -

Национальность:русский -

Направление:Ар Нуво , Социалистический Реализм (Соцреализм) -

Школа/группа:Мир Искусства -

Сфера:живопись , иллюстрация -

Учителя:Николай Семёнович Самокиш -

Арт-институции:Академия Коларосси , Академия Жюлиана -

Семья и родственники:Зинаида Серебрякова , Александр Бенуа -

Википедия:ru.wikipedia.org/wiki/Лансере,_Евгений_Евгеньевич

Заказать репродукцию

Евге́ний Евге́ньевич Лансере́ (1875—1946) — русский и советский художник. Народный художник РСФСР (1945). Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1933). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Сын известного скульптора Е. А. Лансере, брат художницы З. Е. Серебряковой и архитектора Н. Е. Лансере, племянник А. Н. Бенуа, стоявшего вместе с Сергеевм Дягилевым и Дмитрием Философовым у основания «Мира искусства».

Выпускник Первой Санкт-Петербургской гимназии.С 1892 года учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, Петербург, где посещал классы Я. Ф. Ционглинского, Н. С. Самокиша, Э. К. Липгарта.С 1895 по 1898 годы Лансере много путешествовал по Европе и совершенствовал мастерство во французских академиях Ф. Коларосси и Р. Жюлиана.

С 1899 года — член объединения «Мир искусства». В 1905 году уехал на Дальний Восток.

В 1906 году был издателем еженедельного иллюстрированного журнала политической сатиры «Адская почта» (вышло 3 номера).

В 1907—1908 годах стал одним из создателей «Старинного театра» — кратковременного, но интересного и заметного явления в культурной жизни России начала века. Лансере продолжил работу с театром в 1913—1914 годах.

1912—1915 — художественный руководитель фарфоровой фабрики и мастерских гравировки стекла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

1914—1915 — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны.1917—1919 годы провёл в Дагестане.В 1919 году сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А. И. Деникина (ОСВАГ).В 1920 году переезжает в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис.

С 1920 года — рисовальщик в Музее этнографии, выезжал в этнографические экспедиции с Кавказским археологическим институтом.С 1922 года — профессор Академии художеств Грузии, МАРХИ.В 1927 году был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии.

В 1934 году переехал на постоянное жительство из Тифлиса в Москву. С 1934 по 1938 годы преподавал во Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде.

Е. Е. Лансере умер 13 сентября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

С 1897 года работал в книжной графике. Плотно сотрудничал с издательством Общины Святой Евгении, в частности, оформил в 1904 адресную часть открытки, которая продержалась целых десять лет. Исполнил несколько работ к юбилейным торжествам Санкт-Петербурга, на открытках также кроме декоративных композиций выходили его военные рисунки времён Русско-японской и Первой мировой войн.

В советское время направленность творчества художника с большой полнотой проявилась в монументально-декоративном искусстве. Его работы в этой области характеризуются динамикой пространственного построения, пышностью обрамления и общей торжественностью напоминают плафоны XVII—XVIII веков:

Лансере работал в области оформления театральных постановок в Москве, Петербурге, Одессе, Кутаиси:

На выставках с 1900: «Мира искусств», «36-ти», Союза русских художников и др. Являясь одним из членов Северного кружка любителей изящных искусств в Вологде, принимал участие в художественных выставках, организованных членами кружка.

Это часть статьи Википедии, используемая под лицензией CC-BY-SA. Полный текст статьи здесь →

http://artinvestment.ru/auctions/1076/biography.htmlhttp://design.wikireading.ru/13786http://www.wikiart.org/ru/evgeniy-evgenevich

Иван Никитич Никитин — Ivan Nikitin

(около 1680, Москва — не ранее 1742) .Русский живописец, ведущий портретист Петровской эпохи, один из основоположников светской живописи в России XVIII века.

Иван Никитин родился в 1680-е годы в Москве, сын священника Никиты Никитина, служившего в Измайлове, брат священника Иродиона Никитина, позднее протопопа Архангельского собора в Кремле, и живописца Романа Никитина.

Учился в Москве, по всей видимости, при Оружейной палате, возможно, под руководством голландца Шхонебека в гравировальной мастерской.

Портрет канцлера Г. И. Головкина

В 1711 году Иван Никитич Никитин переведён в Петербург, учился у Иоганна Таннауэра, немецкого художника, который одним из первых принял приглашение Петра Первого переехать в Санкт-Петербург, учить перспективной живописи русских художников. Быстро завоевывает авторитет при дворе.

В 1716—1720 годах на государственную пенсию, вместе со своим братом Романом отправлен (в числе двадцати человек) учиться в Италии, в Венеции и Флоренции. Обучался у таких мастеров, как Томмазо Реди. После возвращения стал придворным художником. Так, Никитину принадлежит портрет умирающего Петра Первого.

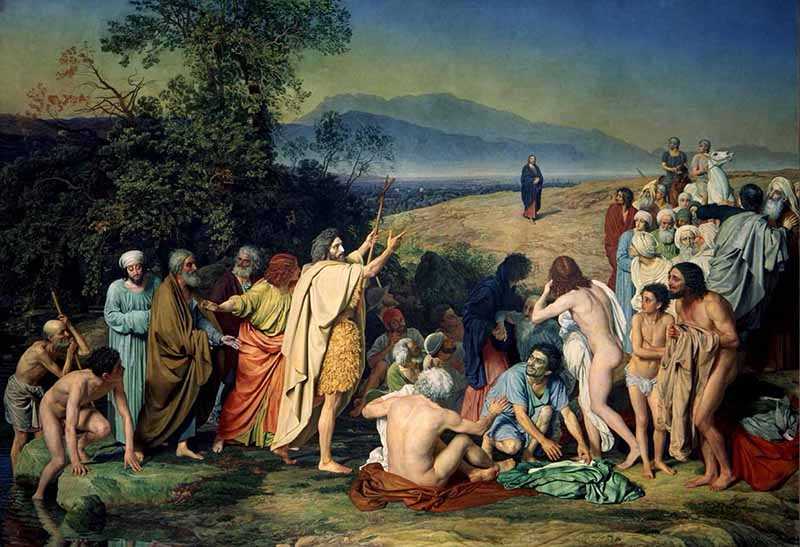

Шедевр Иванова А.А. – картина «Явление Христа народу»

Картина была исполнена русским художником в период с 1837 по 1857 годы, находится в Государственной Третьяковской галерее, в Москве. Основной смысл картины заключается в различной реакции её героев на слова Спасителя.

Сюжет сей никем не замечен из великих мастеров

А. Иванов в письме президенту академии А.Н. Аленину

Конечно же, на протяжении многих веков сюжет крещения Христа пользовался необыкновенной популярностью среди европейских художников. Поэтому слова Иванова следует понимать, как желание изобразить Христа так, чтобы в нём узнавался Бог-Спаситель. Основа композиции – это диалог жестов и мимических выражений. Когда были написаны этюды и сформировался окончательно замысел картины, Иванов переехал в другую мастерскую, в которой можно было уместить огромный холст.

«Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твёрдой стопой уже приближается к людям»

Н. Гоголь о Христе в картине Иванова

Прототипом ближайшего к Христу сомневающегося мужчины был сам Гоголь. Кающиеся, воздев руки, передвигаются к вершине холма, как бы замыкая собой «кривую» линию общего движения. В 1858 году, когда картина была привезена в Петербург, молодой император Александр II интересовался у автора, какая роль отведена рабу. Ответ Иванова нам не известен, но мы знаем, что этот образ самый «откомментированный» в советском «классовом» искусствоведении.

Вишняков Иван Яковлевич 1699 — 1761

Русский художник-портретист, монументалист, декоратор, иконописец, один из представителей светского портрета в стиле рококо.

Родился в 1699 году Москве в семье ремесленников. В пятнадцатилетнем возрасте Вишняков отправляется в Петербург. В 1727—1731 годах И. Я. Вишняков работал под руководством Луи Каравака, который аттестовал его как «искусного в писании фигур» художника. Вишняков также стал осваивать основы живописного мастерства, знакомится с традициями русского изобразительного искусства допетровской эпохи, с образцами европейской живописи в стиле барокко и рококо. Затем с 1731 года он был в подмастерьях у Андрея Матвеева, пока в 1739 году не сменил его на посту руководителя живописной команды Канцелярии от строений. В 1740 году получил чин надворного советника. С 1752 года — коллежский асессор.

Выставка произведений Виктора Макаренко в Выставочных залах РАХ

Выставочные залы Российской академии художеств (Москва, Пречистенка, 21)

Место проведения: Выставочные залы Российской академии художеств. (Москва, Пречистенка, 21)

Сроки проведения: 22.06.2007 — 08.07.2007

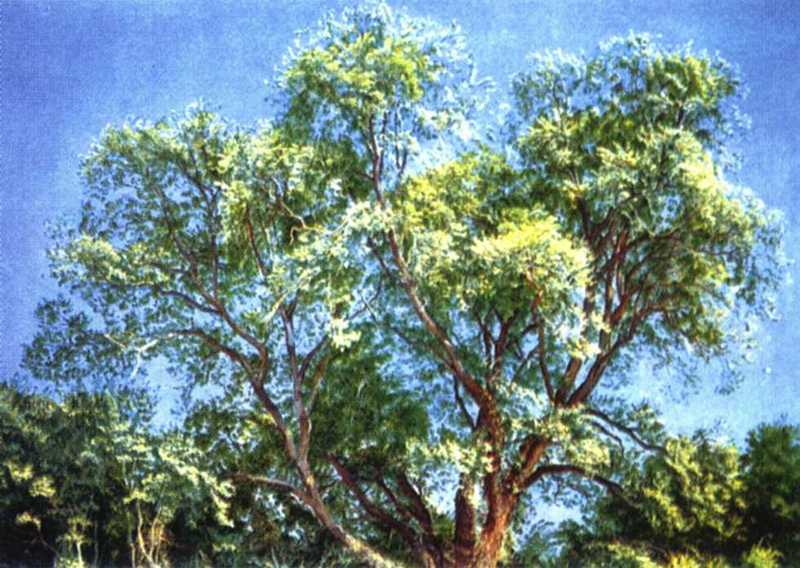

22 июня 2007 года в выставочных залах Российской академии художеств состоялось открытие выставки произведений народного художника Российской Федерации Виктора Николаевича Макаренко. Экспозицию составили живописные полотна мастера разных лет. Виктор Макаренко – приверженец московской школы живописи, которая всегда отличалась свободной живописной манерой письма, цветовой экспрессией, динамичностью композиции. Художник работает в разных жанрах живописи: портрете, тематической картине, композиции на историко-библейские сюжеты, натюрморте, но его излюбленным жанром является пейзаж. Как он сам говорит: «Пейзажи всегда лучше и глубже отображают душевное состояние человека». В.Н.Макаренко родился в 1937 году. Окончил Одесское художественное училище и МВХПУ имени С.Г.Строганова. Участник многочисленных выставок в Москве, городах России и за рубежом. На выставке представлены пейзажи и натюрморты художника. Через передачу свето-воздушной среды и пространства он выражает определенное состояние природы в разное время года. В своем творчестве он нередко обращается к архитектурному пейзажу, передавая величие и строгую красоту памятников древнерусского искусства («Церковный парк», «Храм в Седневе», «Коломенское подворье», «Скит в лесу» и др.). Художник много путешествовал по нашей стране и за рубежом. В работах, созданных в результате творческих поездок в Китай, Вьетнам, Бахрейн, живописец показывает природу с характерными для этих стран многокрасочностью и национальным своеобразием. Полотна разнообразны по своему настроению, передаче различных состояний природы, эмоциональной наполненности. Решая композиции большими цветовыми массами, художник достигает колористической звучности и экспрессии. Авторское настроение и связь с классической традицией воплощены и в натюрмортах художника. В работах Макаренко проявляется оптимистическое отношение к окружающему миру, отражаются искренние чувства, порывы души. В.Макаренко ведет разностороннюю творческую деятельность, является автором многих полиграфических, архитектурных и дизайнерских разработок в области плаката, книги, интерьера, рекламы. Произведения художника находятся в собраниях многих художественных музеев и частных коллекциях в России и за рубежом. В.Макаренко говорит о себе: «Я художник-реалист и в своих творческих поисках отталкиваюсь от классических основ живописи – рисунка, композиции, колорита, передачи состояния, настроения, философской мысли…. Я сторонник ассоциативной живописи, выражающейся в экспрессии, — мне ближе упругий металлический мастихин, нежели тонкая кисть. Неярко выраженная линия, нечеткий рисунок, но присутствие самой живописи рождают большую эмоциональность, толкая человека на размышления».

версия для печати

Подвергался критике за отсутствие четкой идеологии и классовых установок

Несмотря на то, что успехи коммуны были впечатляющими, а перенять успешный опыт советского педагога приезжали иностранные делегации, критика деятельности Макаренко на самых верхах продолжалась на протяжении всей его жизни. В 1928 году, после обсуждения в Наркомпросе УССР доклада педагога о системе его работы, прозвучал безапелляционный вывод чиновников: «Может быть, с точки зрения материального обогащения колонии все это и полезное дело, но педагогическая наука не может в числе факторов педагогического влияния рассматривать производство… Признать предложенную систему несоветской».

«Меня сейчас едят, — жаловался Макаренко Горькому, — даже не за ошибки, а за самое дорогое, что у меня есть, — за мою систему. Ее вина только в том, что она моя, что она не составлена из шаблонов».

Самые известные картины художника

Из творчества этого живописца наиболее известными считаются его пейзажи и портреты. Эти картины Фредерик Базиль, в отличие от мастеров классической, «студийной» школы, писал на свежем воздухе, что позволяло ярче и реалистичней передать переливы природных оттенков и игру света.

Розовое платье

Эту работу Фредерик Базиль написал в 1864 г. Размеры картины – 102,5×186, жанр – портрет. На ней вполоборота изображена девушка, сидящая на парапете, смотрящая на панораму города. Героиня одета в легкое яркое розовое платье. Черный фартук и темный загар выдают ее рабочее происхождение и вступают в резкий контраст со светлым, нарядным оттенком платья. Произведение хранится в музее д’Орсе, как и многие другие картины живописца.

В кругу семьи

Полотно «В кругу семьи» создано в 1867 г. Жанр картины – пейзаж, она — самая большая из описанных здесь: 152×230. Фредерик Базиль написал на полотне свою семью – 10 человек, включая его самого. Люди изображены на фоне контраста ярко-зеленой листвы деревьев и чистого прозрачно-голубого неба. Лица героев картины тщательно прорисованы, индивидуализированы, их эмоции легко считываются. «В кругу семьи» хранится в музее д’Орсе.

Автопортрет

Фредерик Базиль написал несколько автопортретов, но самый известный из них – с палитрой в руках, созданный в 1865-1866 гг. Художник изобразил себя вполоборота, на однотонном, темно-сером фоне. Размер картины — 108.9 x 71.1. Полотно известно удивительно точной прорисовкой лица, подчеркиваемой контрастом черного жилета и белой рубашки. Сегодня «Автопортрет» находится в Институте искусств в Чикаго.

Вид на деревню

Самая известная работа рассматриваемого художника «Вид на деревню», написана в 1868 г. На полотне размером 137,5×85,5 – девушка в белом платье с красной накидкой, за спиной которой раскинулся живописный деревенский пейзаж. Жанр произведения сочетает в себе пейзаж и портрет. Автор определил свою работу, как «портрет на солнце». Пейзаж деревни словно залит ярким солнечным светом. На лице героини картины заметен контраст нежных, невинных черт и волевого, сосредоточенного выражения, выдающего сильный характер. Хранится в музее Фабра.

Мастерская художника на улице Кондамин

Позднее произведение, написанная в 1870 г., — перед тем, как Фредерик Базиль ушел на фронт. Жанр работы – групповой портрет, размер картины — 98×128,5. Художник изобразил собственную мастерскую, а в ней – своих друзей: Моне, Золя, Мане, Ренуара и др. Фигура самого автора, скорее всего, выполнена Мане. Полотно не только обладает высокой художественной ценностью, но и дает представление об обществе, в котором жил Фредерик Базиль. Работа выставляется в д’Орсе.