Биография

Родился 4 июля 1937 года (год рождения по паспорту — 1938) в селе Тубильцы Черкасского района, Черкасской области, Украинской ССР в семье колхозника.

Родственники

Отец — Дмитрий Григорьевич Шепель 1897 года рождения — работник колхоза, солдат Первой мировой, Гражданской и Великую Отечественных войн. Был ранен в сражениях.

Мать — Екатерина Никитовна Стадник 1897 года рождения — колхозница.

Братья: Николай Шепель (1920—1944 гг.) и Иван Шепель (1926—1993 гг.)

Биография

Детские годы Александр Шепель провёл в селе Тубильцы.

Во время германской оккупации Александр входил в детский партизанский отряд «Родина». В октябре 1943 г. был подорван немецким часовым гранатой. Был в тайне прооперирован немецким же хирургом, который извлёк из тела большую часть осколков, однако, несколько извлечь не удалось, писатель живёт с ними и по сей день. После освобождения села Советской армией в январе 1944 г. длительное время находился на лечении. В 1946 году поступил на учёбу в Тубильскую семилетнюю школу, которую успешно закончил в 1953 году.

В июле 1954 г. Александр поступил на учёбу в горно-промышленную школу в п. Черкасское ст. Зимогорье УССР, которую закончил в июле 1955 г. После этого работал каменщиком в СМУ г. Лутугино УССР, а затем каменщиком УНР № 127 г. Саки.

1 декабря 1957 г. был призван на военную службу в Советскую Армию. Во время службы окончил учёбу в танковой школе. В июле 1960 г. по путёвке уехал на целинные земли в г. Кокчетав Казахской ССР, где работал каменщиком треста до января 1961 г., затем был направлен на работу в УВД Кокчетавской обл, где получил несколько повышений, окончил службу в должности старшего оперуполномоченного и начальника уголовного розыска областного центра (г. Кокчетав). За этот период окончил учёбу в Алма-Атинской школе милиции и поступил в Казахский государственный университет на юридический факультет.

В декабре 1968 г. возвратился домой в с. Тубильцы, где работал воспитателем треста, а с июля 1969 г. секретарём Комитета комсомола Ударной Республиканской комсомольской стройки Украины (г. Днепропетровск). В момент возвращения на родину перевёлся из Алма-Атинского университета на учёбу в Киевский, который закончил в 1970 г. В июле 1970 года возвратился в г. Кокчетав и зачислен на работу в органы прокуратуры, где получил несколько повышений, окончил службу в должности начальника следственного отдела прокуратуры г. Алма-Аты. C 1995 года занимал должность Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы.

В течение двух лет после официального ухода на пенсию работал советником Префекта Северо-Западного административного округа г. Москвы (2000—2002 гг.)

Значение творчества писателя

Главным образом творчество Григоровича определялось его повестями «Антон-горемыка» и «Деревня». Произведения, рассказывающие о нелегкой судьбе крестьян, о трудностях, происходящих в жизни просто народа, стали известны на весь мир. Такие писатели, как Салтыков, Толстой и многие другие, открыто заявляли о том, что произведения Григоровича имеют огромное значение для всей русской культуры.

Именно Дмитрий Васильевич стал первым писателем-дворянином, который описывал жизнь простых людей в своих произведениях. Рассказывая читателям о бытовой жизни крестьян, Григоровичу удалось воспроизвести все житейские проблемы и трудности с достоверностью. Как уже позже отмечали литературные критики, ему удалось это сделать даже удачнее, чем Тургеневу. Произведения Григоровича были способны по-настоящему оставить незабываемое впечатление у читательской аудитории. Творчество писателя было запоминающимся. Он идеализировал крестьян, создавал добрые образы, описывал природу с тем обожанием, которое присуще только поклонникам своей родины.

Несмотря на все это, в 1860 году этот жанр литературы стал терять свое значение и актуальность. Новые взгляды, которые стали поддерживаться в обществе, исключали возможности печатания произведений Григоровича.

Образование

Говоря о биографии Дмитрия Васильевича Григоровича, важно отметить, какое образование было у писателя. Когда мальчику исполнилось восемь лет, мать решила отправить его в Москву, где он мог бы учиться во французском пансионе. Решение было принято

Решение было принято.

После окончания пансиона Дмитрий Васильевич Григорович уже определился с тем, как он хочет устроить свою жизнь. Писатель переехал в Санкт-Петербург и продолжил свое образование в инженерном училище. Именно там Григорович познакомился с выдающимся писателем – Федором Михайловичем Достоевским.

У Дмитрия не было интереса к точным и естественным наукам, поэтому он решил попробовать свои силы в искусстве. Молодой человек перевелся в Академию художеств, где завел знакомство с еще одним талантливым писателем – Тарасом Шевченко.

Жив ли Слава Рабинович или умер?

5 декабря 2021 года блогер Федор Клименко написал, что его «беспокоит длительное отсутствие Славы Рабиновича.

При этом Федор Клименко предположил, что Слава Рабинович уже умер.

«Очень беспокоит длительное отсутствие Slava Rabinovich. После произошедшего с ним несчастья он некоторое время был доступен в мессенджерах, но уже больше месяца, как оставленные сообщения остаются непрочитанными. Известно, что в сентябре его в Израиле прямо на тротуаре сбила машина, за рулем которой сидел пожилой человек, который якобы перепутал газ и тормоз. После чего Слава с тяжелыми травмами ног был госпитализирован. С тех пор у меня все больше сомнений в том, что произошедшее с ним – несчастный случай. С учетом того, что Слава писал и говорил о Путине и его приспешниках все эти годы, полагаю, что это было покушение. Привожу пример: я в начале 2000-х годов был неплохо знаком с одной женщиной (имя здесь не имеет значения — это был совершенно непубличный человек). Она работала в 90-е в сфере ЖКХ рядом с Путиным и Сечиным в питерской мэрии. И эта женщина не раз утверждала, что знает много интересного (компрометирующего) о Путине и ко. Потом она в достаточно широком кругу знакомых и коллег сообщила, что пишет книгу о Путине в 90-е, в которой будет много ранее неизвестных фактов. Через неделю ее насмерть сбила машина. В машине за рулем сидел подросток (ему было 14 или 15 лет), который якобы угнал машину у родителей. Аналогия, что называется, напрашивается», — написал Федор Клименко.

Основные работы[править | править код]

Опубликовал более 100 работ, в том числе 9 учебно-методических пособий и монографию:

- Животные Прикамья : учебное пособие / под общ. ред. А. И. Шепеля. Пермь: Книжный мир, 2001.

- Сокровища Пермского края: По страницам Красной книги Пермской области / . Пермь: Кн. мир, 2005. 160 с.

- Жемчужины Прикамья. По страницам Красной книги Пермской области / Упр. по охране окружающей среды Перм. обл., Перм. гос. ун-т, Перм. гос. пед. ун-т; под ред. Л. И. Харуна и др. Пермь: Б. и., 2003. 128 с.

- Животный мир Вишерского края: Позвоночные животные / А. И. Шепель . Пермь: Кн. мир, 2004.

- Хищные птицы и совы Пермского Прикамья / А. И. Шепель; Перм. обл. комитет по охране природы. — Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1992. — 296 с. : ил. — Библиогр.: с. 271–295. ISBN 5-7430-0369-6

- Животный мир заказника «Предуралье» (позвоночные): Учеб. — метод. пособие / Перм. гос. ун-т; авт.- сост. А. И. Шепель, Е. А. Зиновьев. Пермь: Перм. гос. ун-т, 1999. 144 с.

- Биоразнообразие и экология позвоночных. Птицы Пермского края : метод. пособие для учеб. практики / Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т; . Пермь: ПГУ, 2007. 64 с.

- Биоразнообразие и экология позвоночных. Млекопитающие : учеб.-метод. пособие для курса «Позвоночные Урала», учеб. практики и большого практикума по «Биоразнообразию позвоночных» / Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т; сост. С. А. Мандрица, А. И. Шепель. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2007. 68 с.

- Биоразнообразие и экология позвоночных. Животный мир заказника «Предуралье»: учеб. пособие для учеб. практики «Биоразнообразие и экология позвоночных» / А. И. Шепель, Е. А. Зиновьев ; Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2007. 136 с.: ил. Библиогр.: с. 119.

- Заповедник Вишерский: итоги и перспективы исследований (15 лет с основания) / Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т, Гос. природ. заповедник «Вишерский»; . Пермь: Перм. гос. ун-т, 2006. 157 с.: рис., табл. Библиогр. в конце ст. ISBN 5-7944-0654-2.

- Биоразнообразие позвоночных Пермского края. Определитель позвоночных Пермского края : учебное пособие для летней практики / С. А. Мандрица ; Федеральное агентство по образованию, Пермский государственный университет. Пермь : , 2008. 164 с. : ил. Библиогр.: с. 127—128.

- Красная книга Пермского края / М-во градостроительства и развития инфраструктуры Перм. края, Упр. по охране окружающей среды Перм. края, Перм. гос. ун-т, Перм. гос. пед. ун-т, Перм. гос. с.-х. акад.; редкол. А. И. Шепель и др. Пермь: Книжный мир, 2008. 256 с.: цв.ил. ISBN 978-5-903-861-05-7.

- Охрана хищных птиц = Conservation of birds of prey : (материалы I совещания по экологии и охране хищных птиц, Москва, 16-18 февраля 1983 г.) / Московское общество испытателей природы, Орнитологический комитет СССР, ВНИИприрода МСХ СССР, МГПИ им. В. И. Ленина; ред. В. Е. Флинт. М.: Наука, 1983. 172 с.

БИЛИС Арон (Андре Арон) Львович

Bilis, André Aaron

29 июля 1893 (Одесса) – апрель 1971 (Порту, Португалия). Живописец и график, художник театра.

Учился в Одесском художественном училище, в 1909–1915 продолжил обучение в Париже в Академии Ф. Кормона. Входил в Ассоциацию русских студентов в Париже (1913). Сотрудничал в «Revue de Monde» (позже, в 1922, его работы экспонировались на выставке, посвященной 100-летию издания).

В 1914 записался добровольцем во Французскую армию, но был комиссован из-за частичной недееспособности правой руки. В 1915 уехал в Аргентину и принял аргентинское гражданство, которое сохранял всю жизнь. До 1928 жил в основном в Буэнос-Айресе. Сотрудничал в газете «La Nación» и был главным сценографом театра «Colon». В 1920 участвовал в оформлении «Альбома Победы», который имел успех во всей Латинской Америке.

Писал стилизованные портретные миниатюры в духе девятнадцатого века и большие картины в манере импрессионизма. Работал маслом, акварелью и пастелью, исполнял гравюры и литографии. Несколько работ посвятил русским сюжетам, в частности, большое полотно «Святая Русь» (1918) – картину провинциального города с церквями на дальнем плане. Участвовал во многих выставках в Аргентине, Бразилии, Уругвае и Чили. Во время длительного путешествия на лошадях по Андам вдоль чилийской границы исполнил много пейзажей и портретов представителей местных индейских племен, которые воспроизводились в журналах и газетах.

В 1928 вернулся в Париж и вошел в художественную среду Монпарнаса, встречался с М. Шагалом, Цадкиным, Мане-Кацом и другими художникам российского происхождения. Сотрудничал в газете «Le Monde», в журнале «Русский архив» (Белград) и других периодических изданиях. Работал сценографом в театре «Comédie Française». В 1931 женился на Сузанне Каро (Suzanne Caraud), которая стала помощницей в его выставочных делах; у них родился сын Пьер.

Исполнил угольным карандашом портреты многих деятелей искусства, литературы, науки и политики, в том числе русских эмигрантов: Н. А. Бердяева, И. Я. Билибина, А. М. Ремизова, С. С. Прокофьева, Л. И. Шестова, М. И. Цветаевой и др. В 1930 провел персональную выставку портретов в галерее Charpentier, в 1933 – в галерее Journal. Участвовал в Салоне французских художников (с 1930), Осеннем салоне (1933–1968) и салоне Независимых (1965, 1970) устраивал выставки в других городах Франции, а также в Испании, Португалии и Марокко.

В годы Второй мировой войны скрывался с семьей от нацистских преследований в своем доме в небольшой деревне в департаменте Арьеж (Южные Пиринеи).

В течение творческой карьеры исполнил более 2 000 портретов своих знаменитых современников. Его портреты вошли в такие издания, как «L’Album du Palais» («Альбом Дворца правосудия», 1931), «Врачи Парижа» («Médecins de Paris», 1936) и «Медицинские деятели Франции» («Figures médicales de France», 1955). Был награжден испанским Крестом Командора Ордена Изабеллы Католической, стал кавалером ордена Почетного легиона и офицером ордена Академических Пальм, получил Серебряную медаль города Парижа и Золотую медаль Национального салона.

Умер в Португалии, находясь в выставочной поездке. Похоронен рядом с женой на кладбище Монморанси в Париже. В 1972 его мемориальная выставка прошла в салоне Независимых. В графическом кабинете Лувра хранится около 500 его гравюр; представлен также в библиотеке театра Comédie Française.

| Библиография: |

* РЗФ; ХРЗ; Bénézit-1 1/662. Полевой В. М. Двадцать лет французской графики: Рисунок в революционных газетах и журналах, политический плакат 1920–1930-х годов. М., 1981 (указ.). Русские портреты Аарона Билиса / под общ. ред. Л.А. Мнухина в сотрудничестве с Надин Будускье Билис и Мишелем Кастеляну. М., 2017. Art et Décoration. 1933. Vol. 62, Avril, Sup. 6. |

| Сайты: |

André Aaron Bilis. |

| Связи: |

МАНЕ-КАЦ (собств. Кац) Мане Лазаревич ЦАДКИН Осип (Иосель-Шмуйла) Аронович ШАГАЛ Марк (Мовша Хацкелев, Моисей) Захарович |

| География: |

Аргентина / Буэнос-Айрес Франция / Париж |

| Составители: |

О. Л. Лейкинд К. В. Махров Д. Я. Северюхин |

| Дата ввода: |

29.10.2012 |

Творчество

Творчеством А. Д. Шепель занимается с 1972 года по настоящее время. На протяжении всей литературной деятельности печатается со своими стихами и произведениями в газетах, журналах и альманахах таких как: «Луч», «Степной маяк», «Казахстанская правда», «Московский литератор», «Социалистическая законность», «Работница», «Свет столицы», «Московский Парнас», «У Никитских ворот». С 2002 года занялся литературной деятельностью на профессионально, начал писать романы. В 2009 году за романы «Чужой грех», «Проклятый» и другие книги был награждён премией им. В.Пикуля в результате чего через несколько месяцев был принят членом Союза писателей.

Главной темой творчества Шепеля является жизнь в военное время. Этой теме посвящёно самое известное его произведение — книга «Исповедь грешников» за которую автор получил награду «Серебряный крест», победив в номинации «Лучшая книга 2011—2013 г.» премии Союза писателей России

С 2018 года стал членом правления Академии Российской литературы. Его вклад в литературную деятельность также исследовался в нескольких научных статьях.

Романы

- Служебная ошибка, 2006 г., Облиздат, 2010 г.

- Чужой грех, М., 2006 г., ISBN 978-5-7330-0552-6

- Проклятый, М. 2007 г., ISBN 978-5-7330-0553-3

- Поцелуй шаолиньской сироты, М., Московский Парнас, 2008 г.

- Без права на жизнь, 2011 г., ISBN 978-5-91366-594-2

- Исповедь грешников, У Никитских ворот, 2012 г.

- В плену зависти, 2012 г., У Никитских ворот, 2012 г.

- Приказано вернуться живым, 2014 г., ISBN 978-5-91366-827-1

- Киллеры, 2011 г., ISBN 978-5-905456-02-2

- Беспредел, 2013 г., ISBN 978-6-91366-700-7

- Осиновый кол, 2010 г., ISBN 978-5-89653-225-5

- Мастер прокурорского сыска т. 1 ,2016 г., ISBN 978-5-906008-34-3

- Мастер прокурорского сыска т. 2 ,2016 г., ISBN 978-5-906008-34-4

- Мастер прокурорского сыска т. 3 ,2016 г., ISBN 978-5-906008-41-1

- На краю пропасти, 2017 г., ISBN 978-5-906008-52-7

- Когда Родина в опасности, 2015 г., ISBN 978-5-906787-09-5

- Особое задание т. 1, 2017 г., ISBN 978-5-906008-65-7

- Особое задание т. 2, 2018 г., ISBN 978-5-906008-73-2

- По ту сторону измены, 2018 г., ISBN 978-5-906008-92-3

- Тропа судьбы, 2007 г., ISBN 978-5-7330-05-52-1

- месть по закону, 2019 г., ISBN 978-5-00095-916-9

- Трижды похороненный, 2020 г., ISBN 978-5-00170-025-8

- Кровавая любовь, 2020 г., ISBN 978-5-00170-080-7

Художественно-документальные повести

- Забытый батальон, 2012 г., ISBN 978-5-91366-385-6

- Пылающий крест Украины — том 1., 2010 г., ISBN 978-5-9901835-4-4

- Пылающий крест Украины — том 2., 2011 г., ISBN 978-5-9901835-2-0

- Пылающий крест Украины — том 3., 2011 г., ISBN 978-5-9901835-3-7

- Крах Эриха Коха, 2012 г., ISBN 978-5-91366-422-8

- Аргумент Агрессии, 2011 г., ISBN 978-5-905456-04-6

- Солдат России, 2013 г., ISBN 978-5-91366-683-3

- Умереть в бою — счастье, 2014, ISBN 978-5-91366-879-0

- Абдуль Тейфук, 2015 г., ISBN 978-5-906008-28-2

- Рекунков А. М. — Генеральный прокурор СССР, М., 2017 г., ISBN 978-5-91597-083-9

- Кравцов Б. В. — прокурор РСФСР, М., 2018 г., ISBN 978-5-00-095631-1

- Рекунков А. М. (второе издание с дополнением), 2018 г., ISBN 978-5-00-095619-9

- Умереть в бою — счастье (второе издание с дополнениями), 2015 г., ISBN 978-5-94655-281-3

Историко-публицистические

- Монархи Священной Римской империи, М., 2012 г., ISBN 978-5-91-366-512-6

- Нет мира на Днепровье, М., 2016 г., ISBN 978-5-906008-32-9

- Европа под колёсами, 2009 г., ISBN 978-5-89552-287-5

Сборники рассказов

- Капкан, Гриф, 2011 г.,.

- Судьба вора, 2016 г., ISBN 978-5-00-095241-2

- Сказка о короле Антоне и королевиче Никите, М., 2008, 2016 г., ISBN 978-5-906008-40-4

- Загадки — отгадки, 2016 г., ISBN 978-5-902999-07-2

Сборники стихов

- Правда поэта, 2008.г., ISBN 978-5-00-095613-7

- Разные судьбы, М., 2018 г., ISBN 978-5-00-095613-7

- Летит стрелою век крылатый, 2010 г., Облиздат.

- Доля счастья, 2017 г., ISBN 978-5-906008-65-0

Мемуары

- 22 шага, 2007 г.

- 23 шага, 2013 г.

- Детский партизанский взвод «Родина»

- В Узбекском огне, 2019 г.

Последние годы жизни

Будучи уже на пенсии, писатель написал повесть «Гуттаперчевый мальчик». Дмитрий Васильевич Григорович рассказал о судьбе несчастного мальчика-сироты, который оказался в цирке. Мальчик выполнял акробатические трюки, он был тих и замкнут. Единственным, к кому главный герой испытывал доверие, был клоун, страдающий сильной алкогольной зависимостью. Он старался обходиться с мальчиком с теплотой, пытался радовать подарками, которые делал без повода.

Во время одного из выступлений юному акробату предстояло подняться на огромную высоту и перевернуться вверх ногами. Трюк должен был выполняться без страховки. Мальчик не смог удержаться на высоте и упал, сломав себе ребра и разбив грудную клетку. Представление было завершено. В эту же ночь клоун несколько раз подходил к уже мертвому телу мальчика – удар о пол оказался смертельным. Трогательное произведение по достоинству считается одним из лучших творений писателя, написанных за все время.

Скончался известный писатель 3 января 1900 года в возрасте 77 лет. Дмитрий Васильевич был похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Переезд в Белгород

Переместимся в

уездный город Белгород конца XIX века. Здесь в 1876 году по указу Министерства

народного просвещения открыли Учительский институт

(сейчас НИУ

«БелГУ» — прим. Ф.).

В новое учебное заведение

требовались преподаватели самых разных

дисциплин, в том числе и живописи. Для этой цели в штат института и пригласили Феддерса.

Дом купца Василия Мачурина, в котором размещался Белгородский учительский институт c 1876 по 1924 годы, фото bsuedu.ru

Дом купца Василия Мачурина, в котором размещался Белгородский учительский институт c 1876 по 1924 годы, фото bsuedu.ru

Как и любой другой

художник, Феддерс не ограничивался

созданием живописи лишь в стенах

института. Он часто выбирался на пленэры

(создание картин не в мастерской, а на

природе — прим. Ф.)

и изображал

на полотнах виды Белгорода и его

окрестностей. Популярным

сюжетом в его творчестве стала Белая Гора

— визитная карточка Белогорья. Благодаря сериям картин с

белгородскими мотивами в 1880 году художник

был избран академиком исторической

живописи совета Академии Художеств.

«Белгородский пейзаж» (1880), иллюстрация vk.com

«Белгородский пейзаж» (1880), иллюстрация vk.com

Как Феддерс стал узнаваем

Выставки в Лондоне,

Берлине, Париже, Чикаго, Петербурге и в

других городах Российской ииперии

прибавили Феддерсу престижа, узнаваемости

и материальных благ. Художник путешествовал

по всей стране: был на Кавказе, в Харькове и Малороссии. Из поездок он привозил множество

этюдов и зарисовок, некоторые из них

впоследствии превращались в полноценные

картины.

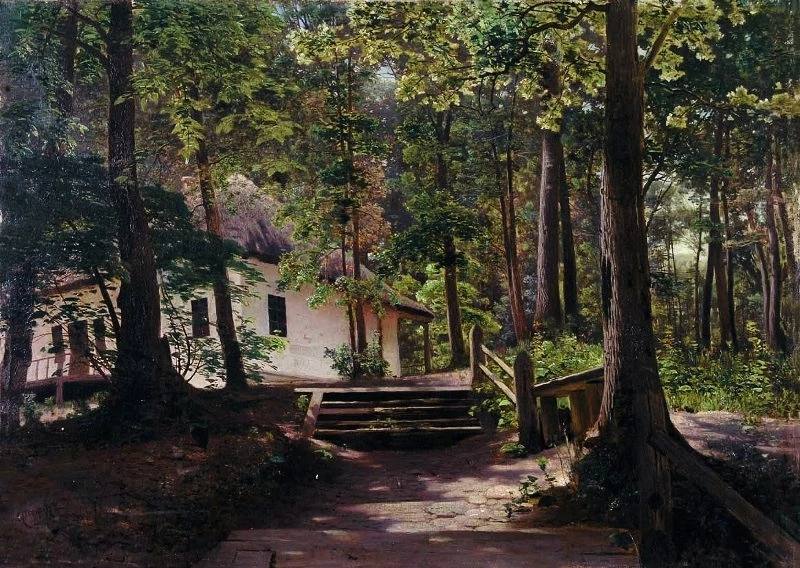

«Пейзаж с хатами» (до 1909 года), иллюстрация vk.com

«Пейзаж с хатами» (до 1909 года), иллюстрация vk.com

В 1886 году художник

перебрался в Санкт-Петербург, прожив

до этого в Белгороде десять лет. В столице

Феддерс рассчитывал устроиться

преподавателем Академии художеств, но

в учреждении не оказалось вакансий, и он занял должность преподавателя рисования и черчения в коммерческом училище. Но в конце XIX века, уже

пожилой живописец вместе с семьёй

вернулся в Белгород, потому что у его детей появились проблемы со здоровьем.

«Меловые холмы» или «Заброшенная известковая печь» (1881), иллюстрация vk.com

«Меловые холмы» или «Заброшенная известковая печь» (1881), иллюстрация vk.com

Каждое лето после

возвращения в Белгород живописец уезжал

отдыхать на дачи в Святые Горы (ныне

северная часть ДНР — прим. Ф.), а

также в Крым, где продолжал писать с

натуры.

«Моя дача» (1887), иллюстрация vk.com

«Моя дача» (1887), иллюстрация vk.com

Всматриваясь в полотна художника-реалиста, жители

Белгорода без труда узнают родные места: меловые холмы, просторные

поля, церкви и монастыри в лесу. В своих

картинах живописец точно передал красоту белгородской природы.

Умер художник в

1909 году в Нежине, где и был похоронен.

Его друг, земский врач Полиевкт Костенко,

также живший в Белгороде, в некрологе

петербургского журнала «Нива» отметил, что в жизни Феддерс был скромен

и не любил похвал.

«Запущенный сад» (1887), иллюстрация vk.com

«Запущенный сад» (1887), иллюстрация vk.com

Большинство

произведений художника хранится в

музеях Латвии, и лишь немногие из них

остались в Российских музеях и галереях.

Некоторые картины куплены частными

коллекционерами. Кстати, живописные

полотна Феддерса сейчас можно встретить

на онлайн-аукционах, продаются они за

небольшие по меркам рынка искусства

цены.

Что за ДТП со Славой Рабиновичем

22 сентября 2021 года Славу Рабиновича в Израиле сбил автомобиль.

Он был госпитализирован с тяжелыми травмами ног.

Про инцидент Рабинович написал в Фейсбуке:

«Со мной 22-го сентября случилось несчастье: в Рош-Пинне, что недалеко от Тверии и Цфата, меня на тротуаре сбила машина, вылетевшая на этот тротуар», — написал финансист и блогер.

По его словам, у него открытый перелом обеих голеней; левая раздроблена, и над ней же повреждён коленный сустав, сломаны пальцы левой стопы.

«Скорая привезла меня в Ziv Medical Center в Цфате (неподалёку от Тверии и Рош-Пинны). В первый же день, 22-го сентября, сделали emergency surgery на обеих ногах, сделав внутренне-внешние фиксаторы (левый — от стопы и выше колена; правый — ниже колена); в кости входят эти стержни фиксаторов, включая даже целую (незатронутую) кость левого бедра (для фиксации левого колена). Операция прошла успешно», — пишет Рабинович.

«23-го хотели прооперировать пальцы левой стопы (переломы со смещением), но не успели из-за наплыва других срочных пациентов, поступивших в этот день со срочными травмами».

«24-го хотели взять в операционную с раннего утра, но не разрешил анестезиолог: был низкий гемоглобин, из-за большой потери крови ранее. 24-го днём сделали переливание крови; к вечеру анестезиолог определил, что гемоглобин пришёл в норму, и примерно в 21:00 24-го началась операция по лечению сломанных пальцев левой стопы. Прошла успешно».

«Обе эти операции делали несколько хирургов, под руководством звезды израильской и мировой хирургической ортопедии Александром Челноковым».

«Заведующий отделением — доктор Давид Ротем. Он только что сменил на этой должности профессора Александра Лернера, вышедшего на пенсию в этом августе. Но профессор Лернер остаётся и консультантом клиники, и действующим хирургом, и именно он, вместе с доктором Челноковым, они вдвоём, будут делать мне операцию (операции) на обеих голенях и левом колене, для замены первоначальных фиксаторов на более постоянные».

«Эта операция может состояться на ближайшей неделе. Справа предполагается стержень в кость; слева, пока что только предположительно — аппарат Елизарова от стопы вверх до бедра, для фиксации колена. Если слева будет такой сценарий, то колено предположительно будут освобождать недель через 6-8. Пока что сценарии будут обсуждаться между докторами Лернером, Ротемом и Челноковым; причём они будут обсуждать это в динамике, в зависимости от текущего состояния».

«…а потом ещё учиться ходить заново; скорее всего, поначалу больше опираясь на стержень в правой голени (потому что левая ещё долго не будет гнуться)».

Всё началось в Лифляндии

Героя нашей статьи зовут Юлий Иванович Феддерс.

Родился он в 1838 году в селе Кокенгаузен

Лифляндской губернии Российской империи

(ныне территория Латвии — прим. Ф.). Изначально

живопись как предмет изучения в вузе

Феддерс не рассматривал и собирался

стать медиком. Но в 18 лет он поступил в Императорскую академию

художеств в Санкт-Петербурге

(вероятно,

под впечатлением от посещения Северной

Пальмиры — прим. Ф.)

.

В Академии

Феддерс проучился шесть лет, попутно

познакомившись с художниками, чьи имена

вскоре станут известны по всей стране: например, с Иваном Шишкиным. Успехи

молодого художника отмечала сама

императрица Мария Александровна.

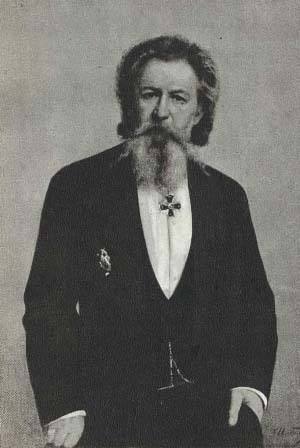

Юлий Иванович Феддерс, иллюстрация wikimedia.org

Юлий Иванович Феддерс, иллюстрация wikimedia.org

После известия о

смерти отца молодой художник вернулся

в Латвию, где какое-то время преподавал

рисование и поправлял своё финансовое

положение. При этом Феддерс продолжал

писать картины и в 1874 году даже был удостоен звания художника первой степени

Императорской академии художеств, а

также стал членом Британской королевской

академии художеств.

Литературные награды

- Премия имени В.Пикуля с вручением золотой медали;

- Премия имени А. П. Чехова с вручением медали;

- Премия имени А. М. Шолохова с вручением медали;

- Премия имени «Героя нашего времени» с вручением ордена М. Ю. Лермонтова;

- Премия «Лучшая книга 2013—2015 гг.» «Когда Родина в опасности»;

- Премия «Лучшая книга 2011—2013 гг.» «Исповедь грешников» с вручением награды «Серебренный крест»;

- Диплом МГО Союза писателей России победителю конкурса альманаха «Литературная Республика» с вручением именной статуэтки «Золотая звезда»;

- Диплом конкурса «Академия. Детская литература» 2017 г.;

- Диплом журнала «Свет Столицы» Академии поэзии;

- Диплом литературного конкурса «Лучшая книга года» 2017-2019 гг.;

- Диплом литературно-общественной премии «Гранатовый Браслет» 2020 г.;

- Диплом Академии поэзии серии «Поэтическая библиотека России» 2018 г.;

- Диплом МГО Союза писателей России финалиста конкурса «Год добровольца» 2018 г. и др.

- Наградной знак «Заслуженный писатель»;

Общий вывод

Произведения Дмитрия Васильевича несут особое значение для русской литературы. Сегодня они могут рассказать читателям о многих аспектах жизни того времени. Кроме того, Григорович является уникальным писателем – он был одним из немногих, кто мог изображать трогательность быта с легким юмором. Сегодня литературоведы говорят о том, что Дмитрий Григорович – это русский Чарльз Диккенс.

Трогательные и одновременно ироничные произведения писателя уже не пользуются сегодня такой известностью, однако для тех, кто хочет понять историю Российского государства, произведения Дмитрия Васильевича имеют немаловажное значение