Академия, становление

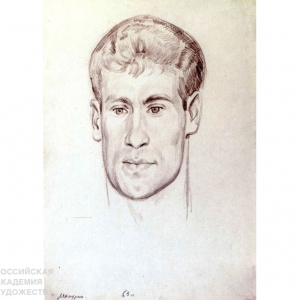

Вернувшись в Петербург и завершив обучение в частной мастерской, живописец снова стремится поступить в Академию художеств. Не с первой попытки, но всё же он был принят вольнослушателем в 1908 году. Вожделенная Академия со временем разочаровала Филонова строгостью рамок и ограничений. Преподаватели тоже не понимали ученика, манерой рисования «сдирающего шкуру с натурщика».

Распрощавшись с Академией после двух лет обучения, Павел Филонов несколько месяцев провёл в деревне Ваганово – «в темноте, с керосиновой лампой». Думал, работал. Зимой 1910 года завершил картину «Головы».

Становление художника прослеживается по произведениям Павла Филонова:

- До 1907 года его работы в основном – это лирические этюды;

- В 1910-м появляются признаки поисков, первые шаги на пути к аналитическому искусству;

- В 1911 году филоновский стиль вполне определён.

Академическая школа (особенно уроки Г.Я. Ционглинского), любовь к живописи мастеров итальянского Возрождения (Да Винчи, Микеланджело), восхищение искусством Гольбейна – всё это в комплексе определило становление Филонова. Творческим кредо для него стало стремление к точности рисунка, когда каждое прикосновение карандаша или кисти наделяется значимостью.

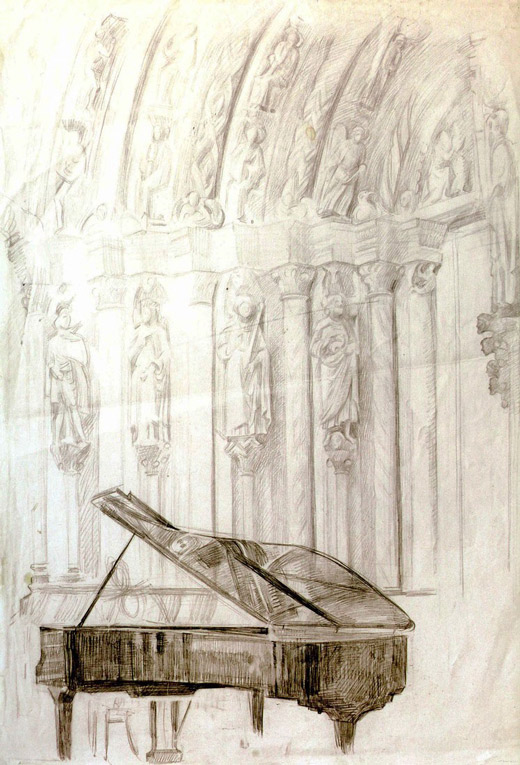

С 1910 года живописец постоянно участвует в выставках «Союза молодёжи», общества петербургских авангардистов (до 1914-го, когда организация распалась). В течение этих лет претерпел изменения характер художника: прежде общительный юноша замкнулся и углубился в собственные мысли. Отвлёкся и напитался большим искусством, съездив в 1913-м в Италию и Францию. Вернувшись, бросился творить: писал декорации к драме «Владимир Маяковский», рисовал иллюстрации к поэтическим сборникам.

Прототипы Штирлица

Исаев – собирательный образ персонажа из произведений Юлиана Семенова. О разведчике ему рассказал Роман Ким, профессор-востоковед, который служил на невидимом фронте.

Писатель Семенов говорил о нескольких прототипах своего героя. Одним из них был легендарный Яков Блюмкин, участвовавший в мятежах левых эсеров и убивший посла Германии Мирбаха. Блюмкин работал разведчиком под псевдонимом Исаев на Дальнем Востоке. Эти факты были взяты за основу первой книги, в которой появился разведчик под такой фамилией.

Факты из жизни Романа Кима тоже использовались Семеновым при создании образа Штирлица. Роман Ким работал у Колчака, и его молодые годы очень напоминают события из юношеских лет Исаева.

Прототипом Штирлица в Великую Отечественную войну мог быть разведчик Ян Черняк, имевший псевдоним Джек и работавший долгое время в разных сторонах света. В конце войны Черняк создал разведывательную сеть «Крона», состав которой до сих пор засекречен. Известно только, что туда входили высшие чины рейха и любимица Фюрера. Черняку правительство страны присвоило звание Героя Советского Союза.

Легендарный образ Штирлица получился благодаря тому, что Юлиану Семенову удалось собрать в своем герое лучшие черты разведчиков различных времен. Ходят слухи, что романы были созданы по правительственному заказу, но Семенов категорически с этим не согласен.

Политическая деятельность после распада СССР

После развала Советского Союза в России предстояли выборы Президента. Очень многие граждане поддерживали политику Рыжкова, когда он возглавлял Правительство СССР. Поэтому, чувствуя поддержку народа и немого окрепнув после болезни, Николай Иванович принял участие в предвыборной кампании как кандидат на пост Президента Российской Федерации. Он набрал шестнадцать миллионов избирательских голосов, занял второе место, пропустив вперёд лишь Бориса Ельцина.

В 1995 году Рыжкова избрали в Государственную Думу от Белгородской области. В этом регионе он вёл большую общественную работу и стал очень популярен. Возглавлял попечительский совет по строительству мемориального комплекса в селе Прохоровка под Белгородом, где в 1943 году произошло крупнейшее танковое сражение. Именно Рыжкову принадлежит огромная заслуга в открытии:

- скульптурной композиции «Воинам, павшим на Прохоровском поле»;

- звонницы с колоколом «Единения трёх славянских народов» (её торжественно открывали Президенты России, Белоруссии и Украины);

- белокаменного храма Петра и Павла;

- Дома ветеранов;

- культурно-исторического центра;

- библиотеки (в неё Николай Иванович передал большое количество личных книг).

Никогда Рыжков не прерывал связей и со своей родиной. Местечко, где он родился, из небольшого шахтёрского посёлка переросло в город Дзержинск. При содействии Николая Ивановича:

- в городе была проведена газификация;

- построено депо;

- организовано троллейбусное движение.

Благодарные земляки удостоили Рыжкова звания Почётного жителя города Дзержинска.

Осенью 2003 года Рыжков вошёл в Совет Федерации Федерального Собрания РФ от Белгородской области.

В 2014 году оценил события, происходящие на Украине, как настоящий бунт, заявил, что «власть там захвачена коричневой чумой». Поддержал политику Президента РФ Владимира Путина по присоединению Крыма к России, за что Евросоюзом был внесён в санкционный список.

За многолетнюю внушительную трудовую и общественную деятельность Николай Иванович получил множество наград – орденов, медалей, премий и почётных грамот. В 2004 году ему был вручён орден «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Личная жизнь

Со своей супругой, Инной Александровной, Крымов идёт по жизни рука об руку уже много лет. Для него она не только любимая женщина, но верный друг и советчик во многих творческих начинаниях. Ради единственного мужчины Инна оставила карьеру социального психолога и во всём помогает мужу. Она организует художественные выставки Дмитрия, ярмарки, аукционы. Создаёт авторские проекты.

У пары есть сын Михаил. По образованию он архитектор. В последнее время проживает в Америке.

Чуткий, отзывчивый человек, Дмитрий Крымов, благодарен родителям за рождение и чудесное воспитание. Каждый год, в свой день рождения, он посещает их могилы, воздавая дань памяти.

С супругой Инной

Происхождение и детство

Будущий художник Павел Филонов родился 8 января 1883 года (по новому стилю), когда его многодетная семья переехала из Рязани в Москву. Только здесь его отец, бывший крестьянин, ставший кучером, получил фамилию «Филонов» – до сих пор он был бесфамильным, просто Николай Иванов сын. Мать, Любовь Николаевна, занималась детьми, для заработка «брала в стирку бельё» (из автобиографии художника). Дети воспитывались в атмосфере труда, взаимопомощи и творчества в свободные минуты. Танцевали, пели, рисовали.

В 1887 году умер отец – мать тогда ждала шестого ребёнка. Она осталась одна с малолетними детьми (старшая сестра 1878 г.р., младшая родилась в 1888-м) и их бабушкой. Старшие дети, в их числе и Павел, включились в процесс зарабатывания денег: вышивали на продажу, принимали участие в театральных массовках и подтанцовках.

В 1894 году Павел поступил в приходскую школу (на Каретном Ряду). Учился на отлично, занимаясь чаще всего по ночам, так как продолжал подрабатывать. Рисование привлекало всё больше, но не хватало времени. Сохранилась его акварельная открытка «Домик в Москве», относящаяся к этому периоду жизни (хранится в Государственном Русском музее).

Судьба сестры повлияла на дальнейшие события жизни Филонова

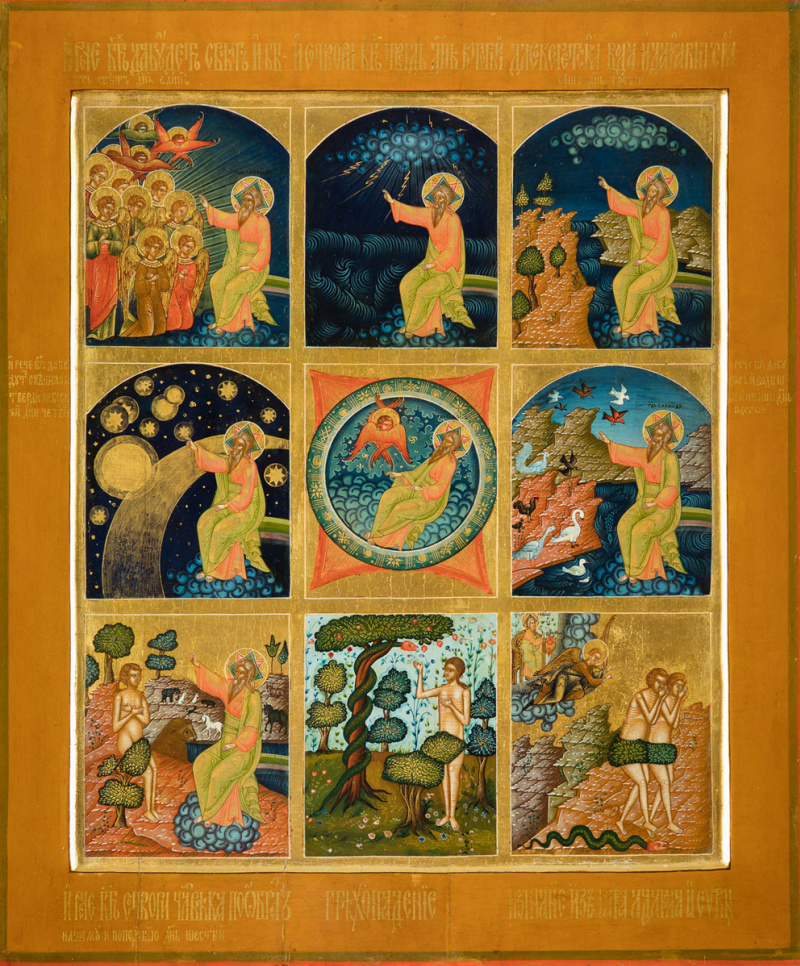

Головы 1910 г.

Головы 1910 г.

В 1894 году Александра, старшая сестра Павла Филонова, вышла замуж за успешного петербургского предпринимателя Александра Гуэ. Он занимался электротоварами, что по тем временам было очень перспективно – электричество приходило на смену газовому освещению. Муж оказался человеком добрым – семья жены стала его семьёй, и он поддерживал её материально.

В 1896 году чахотка унесла жизни матери и старшего брата. В 1897-м Павел закончил приходскую школу и переехал с оставшимися родными к Александре в столицу. Перемена образа жизни и обстановки была крутой и для Павла особенно болезненной – 14-летний подросток устраивал своеобразные бунты против буржуазного богатства (отказывался спать на матрасе и т.д.).

А.А. Гуэ, человек ответственный и практичный, выбрал для брата жены профессию – он видел явные способности Павла к рисованию и устроил его в художественно-малярные мастерские, функционирующие при Обществе поощрения художеств. Работа здесь была чрезвычайно разнообразна и заключалась то в простой покраске отхожих мест, то в росписи изразцов, то в отделке министерских квартир. С 1898 года при том же Обществе Павел Филонов по вечерам занимался в рисовальном классе.

Дипломированный маляр и его первый опыт

К концу весны 1901 года Филонов закончил обучение и получил свидетельство маляра-декоратора интерьеров. В начале лета в составе бригады Н.Н. Рубцова отправился в Воронежскую губернию расписывать имение Рамонь, владение принцессы Ольденбургской. Пребывание в образцово устроенном поместье оказало благотворное влияние на мировосприятие начинающего художника и навело его на специфическое понимание жизни, приблизило к её органическому осмыслению.

Ремесленная по сути работа не могла дать полного удовлетворения проснувшейся потребности в творчестве. Природа отозвалась в душе юноши – Филонов, картины которого воронежского периода — это впечатления от зорь в Рамони, именно здесь пишет первые пейзажи маслом.

Самостоятельность: попытка поступить в Академию и снова учёба

Вернувшись в Петербург, молодой живописец съехал от сестры и поселился в съёмной комнате. Зарабатывал тем, что расписывал помещения на заказ, но мечта о профессиональной карьере художника не оставляла его. В музее Александра III, сегодняшнем Русском, Филонов проводил всё свободное время (изучал и копировал работы именитых мастеров).

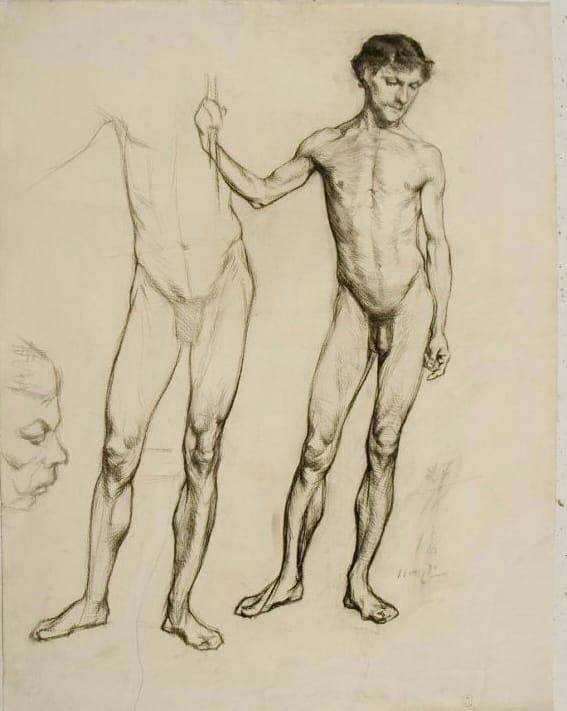

В 1903 году набрался решимости и попытался поступить в Академию художеств. Тщательно готовился: рисовал гипсовые скульптуры, написал «первый портрет упорной долговременной работы» (облик сторожа малярной мастерской). Не учёл одного – экзамен включал в себя написание обнажённой натуры. Ни практики, ни знаний анатомии у абитуриента не было, поэтому испытания он провалил.

Для восполнения пробелов в том же году Павел Филонов обратился к живописцу Дмитриеву-Кавказскому, в частной мастерской которого продолжил образование. Наставник, заядлый путешественник, в рассказах о поездках знакомил студентов с представителями фауны разной географии. С изучения их скелетов для учеников и начиналась анатомическая практика. Академик был так красноречив в своих описаниях путешествий, что молодой, жаждущий новых впечатлений Филонов решил последовать его примеру.

[править] Грамоты, дипломы, награды

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие изобразительного искусства и пропаганду красоты г. Орла в творческих работах. Департамент образования, культуры и спорта Орловской обл., 2009 г.

Грамота за активное участие в общественной жизни города, за большой вклад в развитие изобразительного искусства г. Орла. Общественная палата Орловской области, 2009 г.

Благодарственное письмо за предоставление работ для персональной выставки «Моя Орловщина». За большой вклад в развитие изобразительного искусства города Мценска. 2009 г.

Благодарственное письмо за организацию и проведение персональной выставки творческих работ «Слышу дыхание Родины». 2011 г.

Грамота за 2 место в конкурсе методических разработок и материалов «Поиск. Находки. Достижения» в номинации «Художественное творчество, творческий поиск». 2011 г.

Диплом X Всероссийского конкурса авторских программ в номинации «Изобразительное искусство». Москва, 2012 г.

Диплом за участие в выставке «Русское чаепитие» творческих работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Арт-галерея «Дрезден», Москва, 2017 г.

Благодарственное письмо за активное участие в реализации программы «Великая сила искусства». Международная ассоциация работников культуры и искусства МАРКИС. Москва, 2017 г.

Диплом за 1 место в Международной выставке-конкурсе современного искусства, номинация «Импрессионизм». Московский дом художника, 2018 г.

Диплом за 3 место в Международной выставке-конкурсе современного искусства, номинация «Импрессионизм». Московский дом художника, 2018 г.

Диплом за 1 место в Международной выставке-конкурсе «Российская неделя искусств», номинация «Пейзаж», категория «Профессионал». Центр дизайна «Artplay», 2018 г.

Диплом за 1 место в Международной выставке-конкурсе «Российская неделя искусств», номинация «Жанровая картина», категория «Профессионал». Центр дизайна «Artplay», 2018 г.

Диплом за 2 место в Международной выставке-конкурсе «Российская неделя искусств», номинация «Пейзаж», категория «Профессионал». Центр дизайна «Artplay», 2018 г.

Диплом за 1 место в Международной выставке-конкурсе искусства «Талант России» в рамках Гранд-выставки «Золотые руки России». Москва, Гостиный двор 2018г.

Краткая биография

- В 1903 г. в возрасте 22 лет Александр Герасимов едет в столицу и, выдержав огромный конкурс, поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Его преподавателями становятся такие известные мастера как Валентин Александрович Серов, Константин Алексеевич Коровин, Абрам Ефимович Архипов, Виктор Михайлович Васнецов и др. Они повлияли на формирование характерной манеры письма начинающего художника.

- С 1909 г. работы Герасимова участвуют во всех выставках Училища. Параллельно молодой художник поступает и на архитектурное отделение этого же учебного заведения.

- В 1912 г. был написан портрет Надежды Гиляровской – известной переводчицы и историка театра. Выполненная в импрессионистской манере, картина наполнена солнечным светом, яркими насыщенными красками. Она изображает Надежду Владимировну на фоне сада, в домашнем платье за столом, на котором стоит огромный букет цветов.

- В 1913 г. в Козлове по проекту А. М. Герасимова было возведено здание Драматического театра. Это был единственный раз, когда художник смог применить свой талант архитектора.

- В 1915 г. Герасимов оканчивает МУЖВЗ с 2-мя дипломами – художника и архитектора.

- В этом же году молодого человека призывают в армию. Он участвует в Первой Мировой войне, и до 1918 г. служит в санитарном поезде.

- После демобилизации художник возвращается в родной город и работает в качестве декоратора в местном театре.

- В 1919 г. Герасимов организует в Козлове творческую коммуну художников и регулярные выставки работ её участников.

- В 1925 г. Александр Михайлович переезжает в Москву и вступает в Ассоциацию художников революции (АХР), преподаёт в художественном Училище памяти 1905 г. Господствующим стилем в творчестве живописца становится социалистический реализм. В этот же период он знакомится с наркомом К. Ворошиловым, который принимает деятельное участие в судьбе художника.

- В 1930 г. мастер заканчивает работу над картиной «Ленин на трибуне», принёсшей ему славу портретиста.

- В 1934 г. художник отправился в летнюю творческую командировку по Европе. Он побывал в Германии, Франции, Испании и Турции, написал множество этюдов и набросков.

- В 1935 г. мастер создал одну из самых лирических и прекрасных своих работ – картину «После дождя».

- В 1936 г. в Москве была открыта и тепло встречена публикой первая персональная выставка Александра Герасимова. В этом же году художнику вручили государственную награду за особые заслуги в искусстве.

- В 1937 г. за картину «Первая конная армия», представленную на выставке во Франции, Александр Михайлович получил Гран-при.

- В том же году у художника появился собственный дом в посёлке Сокол, куда он переехал вместе с семьёй. В новом жилище мастер приступил к работе над большим полотном «Заседание Совета при наркоме тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе». На картине изображено более 40 человек, многие из которых приезжали к Александру Михайловичу на индивидуальные сеансы, чтобы художник мог сделать эскизы и передать портретное сходство. В процессе работы над картиной Герасимову приходилось несколько раз менять фигуры на полотне – снимать уже написанных и переделывать на новых, т.к. многие запечатлённые были репрессированы.

- В 1938 г. художник пишет нетипичную для себя картину «Деревенская баня», где изображает обнажённых женщин.

- В 1939 г. Александр Михайлович работает над портретом балерины О. В. Лепешинской, с которой у самого художника и его домашних сложились тёплые дружеские отношения.

- С 1939 по 1954 гг. Герасимов был председателем Союза художников СССР. 19. В 1943 г. живописец передал свои личные сбережения в размере 50 тыс. руб. на нужды фронта. В этом же году он пишет знаменитую большую картину «Гимн Октябрю», а также удостаивается звания Народный художник СССР.

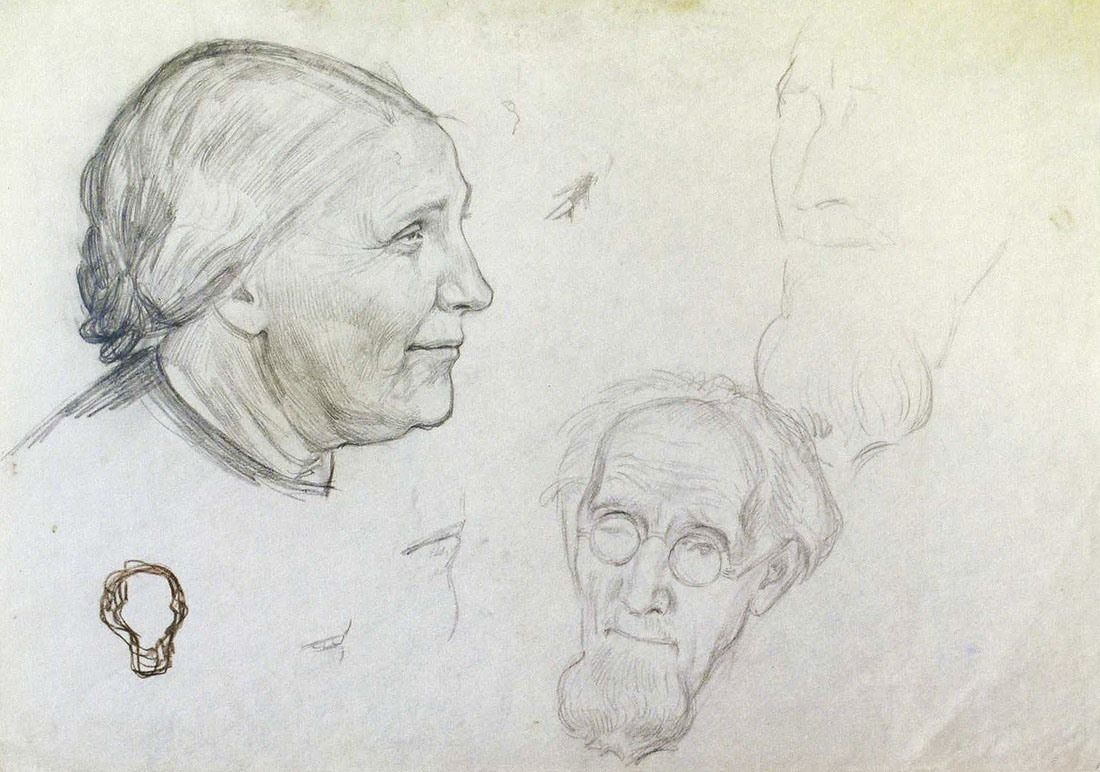

- В 1944 г. создаёт «Портрет старейших художников», на котором изображает И. Н. Павлова, В. Н. Бакшеева, В. К. Бялыницкого-Бирули и В. Н. Мешкова.

- В течение 10 лет, с 1947 г., возглавлял Академию художеств СССР.

- В 1951 г. А. М. Герасимов стал доктором искусствоведения.

- В 50-е годы художник работал над иллюстрациями к повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

- С приходом к власти Н. С. Хрущёва Герасимова постепенно сняли со всех занимаемых им должностей, а его картины убрали из музеев.

- 23 июля 1963 г. в возрасте 81 года Александр Михайлович Герасимов умер.

Художник Александр Герасимов

Самые известные картины Павла Филонова

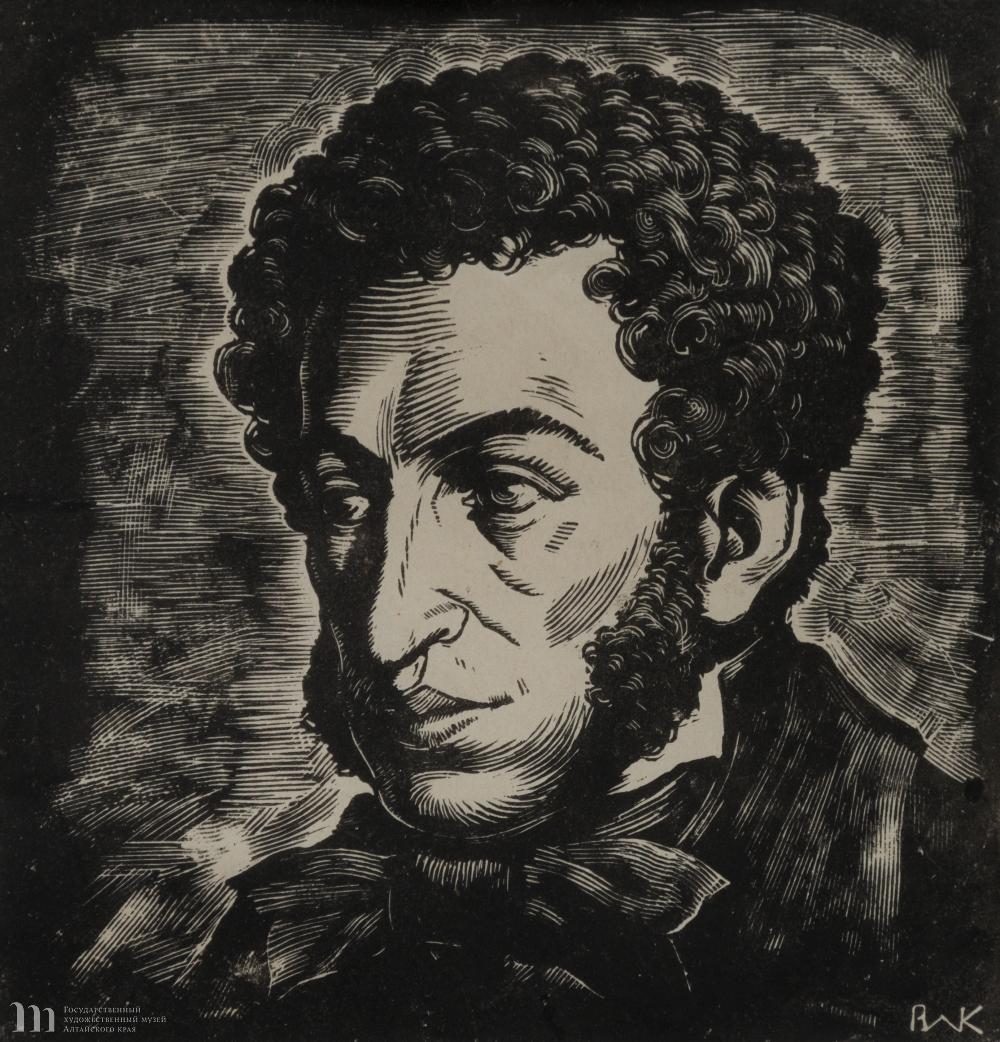

На фоне разнообразного и мощного русского авангарда художник Павел Филонов занимает особое место.

Среди его работ выделяются:

- «Головы» (1910);

- «Буржуй в коляске» (1913);

- «Мужчина и женщина» (1913);

- «Крестьянская семья» (1914);

- «Победитель города» (1915);

- «Нарвские ворота» (1929);

- «Ударники» (1935);

- «Лики» (1940).

Все работы Филонов завещал Русскому музею, их передала сестра художника Евдокия Глебова в 1977 году (в Третьяковке и в частных коллекциях находится совсем небольшое количество работ).

Биография художника Корина П Д

Биография художника Федотова П. А. его картины – окно в XIX век

Павел Кузнецов: биография мастера пейзажа

Биография художника Александра Александровича Киселёва

А.А. Киселёв

Художник Александр Александрович Киселёв родился в 1838 году в Свеаборге (ныне пригород Хельсинки). Родители отдали мальчика в Аракчеевский кадетский корпус, а в 1852 году Александра перевели во 2-й Санкт-Петербургский кадетский корпус.

Однако шесть лет спустя Александр Александрович решил отказаться от военной карьеры и, не закончив полного курса обучения, оставил кадетский корпус и поступил в Петербургский университет. В 1861 году в университете случились студенческие волнения и занятия в университете были приостановлены на неопределенный срок.

Александр Киселёв оставил университет и начал посещать Императорскую Академию художеств, как вольнослушатель. Тут можно говорить о том, что сама судьба подтолкнула будущего художника к сложному решению. Дело в том, что Александр Александрович с самого раннего детства увлекался рисованием, но сомневался в своих способностях и возможности стать настоящим художником. А когда университет закрылся, то появилось свободное время, которое можно было занять с пользой.

В 1864 году Киселёв получил звание классного художника III класса.

В 1875 году Александр Александрович вступил в Товарищество передвижных художественных выставок и с той поры начал ежегодно участвовать в организуемых Товариществом выставках.

Работал художник преимущественно в Москве, часто путешествовал по России, любил работать на Кавказе и в Крыму.

В 1902 году Киселёв построил себе дом в Туапсе. Пораженный красотой местных пейзажей он писал несколько лет только окрестности.

В 1906 году Александр Александрович Киселёв активно участвовал в создании Северного кружка любителей изящных искусств, в городе Вологде. Именно благодаря Киселёву удалось привлечь в Северный кружок петербургских живописцев.

Скончался художник 20 января 1911 года в городе Санкт-Петербурге.

Нужно сказать, что главным делом художника всегда была живопись. Однако, он находил время на учеников и с удовольствием давал уроки рисования, руководил пейзажным классом в Академии и достаточно много времени уделял общественной жизни (особенно делам Товарищества «передвижников»).

Личная жизнь – источник счастья, грусти и мастерства

Женатый с 1868 года на Евгении Александровне, сестре своего друга, художника Фёдора Васильева, Шишкин стал нежным и заботливым мужем и отцом (родилось трое детей: в 1869-м дочь Лидия, единственная, пережившая отца, и в 1871-м и 1873-м два сына). В 1873 году умер старший сын, за ним в 1874-м жена. Смерть супруги выбила художника из колеи, он замкнулся, топя горе в спиртном. В 1875 году умер второй сын. Характер Шишкина стал несносен, он беспрестанно ссорился с близкими и друзьями, разогнав всех, забросил работу. К счастью, это продолжалось недолго – победила привычка трудиться, получать результат, похвалы и награды. Она заставила художника вернуться к деятельной жизни. Произведения Ивана Ивановича Шишкина этого периода обрели популярность на передвижных выставках («Первый снег», «Рожь» и другие).

В 1880-м венчался со своей ученицей, Ольгой Лагодой. Летом 1881 года она родила дочь Ксению, но насладиться счастьем материнства ей было не суждено, в этом же году молодая супруга Шишкина (1850 г.р.) умерла.

Дочерей (от первого и второго брака) взяли на воспитание родственники.

Работа и только работа спасли художника. Наблюдения за природой, вдумчивые и длительные, позволяли притуплять боль потерь и переносить свои чувств и мысли на холсты, вновь и вновь оттачивая мастерство. Применение в одной работе разных кистей, непохожих мазков, неожиданные формы и решения делали пейзажи Шишкина совсем недосягаемыми для понимания способов передачи потрясающей реалистичности.

Произведения конца 1880-х, «Дубы. Вечер», «У берегов Финского залива» и другие, служат подтверждением достижения мастером удивительной лёгкости и свободы. Картины Шишкина словно наполнены воздухом, ветром, влагой, они шуршат, трещат и шелестят, как те исполины-деревья, что изображены на них.

Творчество

В 1934-м, по окончании вуза, Решетников занялся самостоятельным творчеством, создал ряд работ с историко-патриотической направленностью. Затем произошел плавный переход к станковой живописи. Не осталась в стороне и политика – за «Генералиссимуса Советского Союза» мастера наградили первой Сталинской премией.

Федор Решетников — «Опять двойка» В 1952-м на свет появился шедевр «Опять двойка», наиболее известный, нежели две другие части трилогии. На переднем плане, слева – школьник, признавшийся в очередной неудовлетворительной оценке и виновато опустивший глаза.

С противоположной стороны – мать, опечаленная новостью, старшая сестра-пионерка, по взгляду которой можно с уверенностью судить, что ее отметки не опускались ниже четверок и пятерок. Независимо от произошедшего, как всегда, рад маленькому хозяину верный пёс, кинувшийся на грудь мальчику.

Зритель также увидит здесь и младшего брата, но не найдет отца. Скорее всего, он погиб на войне (на столике под светильником вырисовывается фотокарточка с очертаниями солдата). Тяготы, заботы и воспитание троих детей легли на плечи женщины. Но в целом семья не бедствовала, что выдало наличие настенных часов, велосипеда и напольного ковра.

Федор Решетников — «Переэкзаменовка» Бытует также несколько мнений, кто послужил прототипом главного героя. Некоторые считали, что это сын соседа-авангардиста Густава Клуциса. Иные полагали, что прообразом выступила дочь Решетникова Люба, дувшая губы и делавшая виноватый взгляд, получив «неуд».

В конце сентября 2015-го два эскиза полотна и каверзный вопрос помогли жительнице Старой Руссы обыграть знатоков интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Игрокам предлагалось найти недостающего персонажа и ответить, что делал живописец, чтобы «срисовать» его с натуры. И если с первой частью задания сидящие за столом справились легко, угадав собаку, то вторая оказалась для них непосильной. Верный ответ звучал так: кормил колбасой.

Федор Решетников — «Прибыл на каникулы» Если прибегнуть к современному сленгу, то на картинах трилогии автор оставил пасхалки – в «Двойке» на стене красуется «Прибыл на каникулы», а в «Переэкзаменовке» там же расположена «Опять двойка». Что касается первой работы этой серии, то, несмотря на праздничный антураж и приподнятое настроение, она весьма драматична – суворовца встретили не родители, а дедушка и младшая сестра. А, как известно, в послевоенные годы в училище часто принимали детей, чьи отец и мать не вернулись с поля боя.

Тема детства раскрыта и в «Мальчишках», завороженно наблюдающих за ночным небом и пытающихся угадать далекие созвездия, а также на полотне «За мир!», где пятеро товарищей пишут на стене белой краской то, чего они желают больше всего.

Однако, несмотря на успех картин, созданных в бытовом жанре, Решетников оставался верен сатире, что и отразил в одноименной книге «Сатира и дружеские шаржи».

Малороссийский период

Вам будет интересно:Карл Шмидт-Ротлуф: творчество и особенности стиля

Он переехал в Харьков и снял вдвоем с товарищем жилье на городской окраине. Поначалу Киселев проводил время за этюдами и в занятиях иконописью, подрабатывая уроками рисования. Когда художник женился на дочери харьковского профессора и в семье появились дети, Александр Александрович устроился в местный Земельный банк. Там, на должности секретаря он прослужил почти 10 лет. Стабильный заработок позволял обеспечивать семейство и заниматься живописью. В тот период написаны его пейзажи колоритной украинской природы, среди которых самые известные: «Дворик в Малороссии», «Близ Харькова», «Святогорский монастырь», «Парк осенью». Пейзажи изображались по академическим канонам и напоминали полотна его учителя Воробьева: три плана перспективы и кулисное построение композиции.

Сын Дмитрия Исаева – Александр Исаев

Сын Дмитрия Исаева — Александр Исаев родился в 2014 году в третьем браке актера. Пока ребенок актера еще совсем маленький, но Дмитрий уже возлагает на сына большие надежды, хотя бы потому, что очень долго хотел, чтобы супруга подарила ему сына.

Когда Оксана забеременела, это была самая лучшая новость для Исаева, мужчина боялся, что у него родится третья девочка. Несмотря на то, что дочерей актер тоже очень любит, девочки живут с бывшей супругой актера, а вот Саша всегда рядом. Дмитрий очень любит возиться с сыном. Читает ему сказки на ночь, и учит ребенка быть честным и открытым человеком. Актер надеется, что его сын выберет другую профессию.

Детские и юные годы

Дмитрий Исаев появился на свет 23 января 1973 года в Санкт-Петербурге. По гороскопу он Водолей. В семье Исаев был единственным мужчиной – его растили мама, которая работала гримером в драмтеатре, и тетя. Но при этом Дмитрий вспоминал, что воспитание было довольно жестким. Он старался хорошо учиться в школе, посещал кружки.

Окончив седьмой класс, мальчик поступил в музыкальное училище по классу скрипки, однако не окончил его из-за конфликта с преподавателем. С тех пор вне работы инструмент Исаев больше в руки не брал. Но умение играть на скрипке все же пригодилось для его дебютной роли в кинокартине «Дебюсси, или Мадемуазель Шу-Шу». В фильме он сыграл Моцарта в годы юности.

Подростком будущий актер захотел стать спортсменом, но из этого ничего не вышло, поскольку мать заявила, что при таком отце этого не будет. Так Дмитрий узнал, что его родным отцом является знаменитый актер театра и кино Владислав Стржельчик. Он был известен по фильмам «Благочестивая Марта», «Россия молодая» и т.д. По словам Дмитрия Исаева, особого восторга у него эта новость не вызвала, да и брать себе фамилию отца он не захотел.

Людмила Шувалова – вдова советского актера – в своих интервью говорила, что сам Владислав всегда отрицал вероятное отцовство и даже отказывался обсуждать эту тему. С предполагаемым наследником он также ни разу не виделся.

И все же Дмитрий Исаев принял решение стать актером. Еще юношей он попал в театр «Приют комедианта». Актриса Ольга Волкова взяла его на поруки и отправила поступать в театральный институт. Первая попытка провалилась – Дима не сдал экзамен по истории. Во второй раз все вышло, и он смог поступить в ЛГИТМиК. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, парень устраивался на подработки кем только можно. В свое время Дмитрий Исаев успел поработать массажистом, тренером по фитнесу, ведущим радио и телевидения.

Парижский период

Позднее творчество мастера заметно отличается от русского

периода. Ларионов стал более спокойным и цельным. И хотя он продолжал

эксперименты в области беспредметного искусства, общий пафос поисков смягчился.

Михаил Федорович отошел от лучизма и вернулся к жанровым работам, натюрмортам и

графике. Много времени стал уделять литературе – работал над мемуарами и

статьями по искусству.

Что-то незаметное, но очень важное, то, что отличало

Ларионова от других, навсегда исчезло из его творчества. Ушло изобретательство

и общественный вызов, революционность и нонконформизм. Художник перестал верить

в абсолютную ценность нового

Художник перестал верить

в абсолютную ценность нового.

Одновременно с этим Ларионова ужасает проникнувшая в

искусство коммерция, изменившая правила игры. Выгодное вложение стало заменять

эстетический вкус. Про одного такого дельца Михаил Федорович писал:

Ларионов начинал деятельность тогда, когда интерес к

искусству в России был огромен. Художник чувствовал востребованность и ощущал

себя нужным обществу. Совсем другую обстановку он застал на западе во время

экономического спада. Народ не ломился в театры и выставочные залы. В воздухе

разлилось тотальное равнодушие, убивающее желание творить. К этому можно

добавить и сильную материальную нужду. Ларионов продолжал быть энергичным, но

его внутренний мир переживал изменения, что, несомненно, отражалось в

творчестве.

«Две девушки на берегу ручья» 1920-е

«Две девушки на берегу ручья» 1920-е

На западе Ларионов так и остался недостаточно проясненным,

не раскрытым в полном объеме. В этом он схож с русскими поэтами и оказался

«непереводим». Западному человеку трудно принять в одном человеке столь несочетаемые

свойства: энциклопедические знания, тонкое понимание предмета, четкую

расстановку мелочей, пытливую скрупулезность, ищущую самые мелкие детали, и в

то же время – разнузданность, эпатаж, зубоскальство и откровенное хулиганство.

Для развития искусства Михаил Федорович дал очень много. Его

опыты с примитивами открыли новый путь для авангардных художников. Его лучизм вызвал

массовые подражания, поиски и эксперименты.

Ларионов мечтал о «Жизни для искусства», об искусстве как

молитве. Но не в смысле самоотречения и серьезного всматривания в глубины, а в

смысле радостного созерцания, карнавального смеха и шутовской игры. Таким он

остался для русского авангарда.

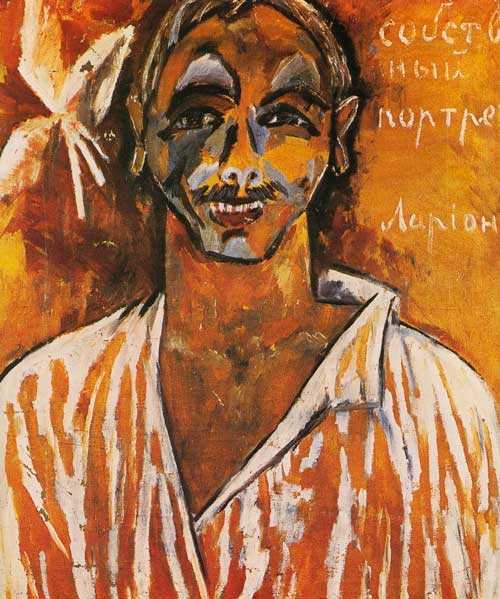

Автопортрет 1910

Автопортрет 1910

Еще одна статья о Михаиле Ларионове на нашем сайте.

Художник Виктор Пивоваров

Родился в 1937 году в столице. Своими картинами старался развивать московский концептуализм. Профильное образование получил в Московском художественно-промышленном училище имени М.И. Калинина. После окончания училища хотел поступить в Московский государственный академический университет имени В.И. Сурикова, но не удалось. По всем экзаменам получил оценку «неудовлетворительно». Первой серьезной работой художник считает «Искушение святого Антония», монотипия которую создал в 1967 году. В 1977 году работы Виктора впервые появились на официальных выставках. А самой узнаваемой работой мастера стал логотип детского журнала «Веселые картинки». Художник активно работает и в наши дни. В 2015-2016 г. Виктор провел собственные выставки, где представил циклы картин «След улитки» и «Потерянные ключи».

Детские годы и образование

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в городе Кисловодск в семье крестьянина и казачки. Бедствующая семья Александра в 1924 году переехала в Ростов-на-Дону. С 1926 года будущий писатель обучался в местной школе. В это время он создает свои первые эссе и стихотворения.

В 1936 году Солженицын поступил в Ростовский университет на физико-математический факультет, продолжая при этом заниматься литературной деятельностью. В 1941 году писатель окончил Ростовский университет с отличием. В 1939 году Солженицын поступил на заочное отделение факультета литературы в Московский Институт философии, литературы и истории, однако из-за начала войны не смог его окончить.

Творческие сюжеты жизни

Окончив ВУЗ, Дмитрий Алексеевич продолжал играть в полюбившемся «Приюте комедианта». Позже его мастерство выросло до расширения круга деятельности, и перед публикой он выходил на сцену уже в разных театрах. Заметив интересного актера с потрясающим голосом, режиссеры стали постепенно пробовать артиста на небольшие роли

Осторожно ступал он по тропе кинематографа, приняв участие в «Бандитском Петербурге», «Мангусте». Режиссеры не пожалели, доверив и главную роль в «Бедной Насте», ставшей триумфальной в его судьбе. После этого сериала посыпались предложения от других мастеров кино, где актер играл очень вдохновенно

После этого сериала посыпались предложения от других мастеров кино, где актер играл очень вдохновенно.

Был он и олигархом в «Синей бороде», и преступным элементом с «благими намерениями» в «Провокаторе». Достались ему роли романтичных ловеласов в «Золотой клетке» или в «Услышь мое сердце». Так в работе и заботах Дмитрий Алексеевич дошел до 45-летнего возраста, когда уже требовался перерыв, чтобы эмоционально не выгореть. Но перед уходом в этот перерыв он сыграл в киноленте «Чужая», снова повергнув поклонников в очередную волну восторга.

Затем он появился на экранах в 2019г., представив персонажа в ленте «Легенда Феррари». На площадке с ним не менее блестяще играли Сергей Горобченко, Константин Крюков и другие яркие актеры. В 2020-м году актер принял участие в акции «Некуда спешить», призывая автомобилистов сбавить скорости на дорогах для уменьшения количества аварий.

Помимо работы у Дмитрия есть творческое хобби – разведение цветов, чем он занимается в доме на Оке. На протяжении творческого развития актера невозможно представить его судьбу без отношений с женской половиной человечества.

Заключение

Только к середине 1990-х годов в российское искусство вошла тема репрессий, и Дистергефт оказался одним из немногочисленных художников, сказавших важное слово в этой теме советской России и Урала второй половины ХХ века. «Думая сегодня о пережитом, нужно признать, что те пятьдесят репрессивных лет, которые выпали на мою долю, были наполнены усилиями, а временами и борьбой за сохранение человеческого достоинства, преодоление страха, недоверия и подозрительности, укоренившихся в народе в те годы» , — писал Дистергефт в своих воспоминаниях

Позднее серия получила признание и была опубликована в ряде книг и журналов, посвященных ГУЛАГу: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Москве. В 2000 году вышел альбом в издательстве «Готика» , где был напечатан полностью цикл рисунков «В те годы». Воскрешая имена художников, подобных Михаилу Дистергефту, мы постепенно заполняем лакуны в истории российского искусства.