Ни один портрет не пострадал!

В первозданном виде галерея просуществовала почти одиннадцать лет. Пожар, начавшийся в Зимнем дворце вечером 17 декабря 1837 года и бушевавший трое суток, уничтожил декоративное убранство всех залов, в том числе и галереи. Однако ни один портрет не пострадал — они были вынесены гвардейскими солдатами, самоотверженно спасавшими работы от огня.

В советское время собрание пополнилось четырьмя портретами чинов роты дворцовых гренадеров — особой части, сформированной в 1827 году из ветеранов Отечественной войны и нёсшей почётную караульную службу во дворце. Портреты написаны с натуры Д. Доу в 1828 году. Для нас они интересны как редкие изображения рядовых участников войны 1812-1814 годов, героев-солдат. В последующей истории галерея была заново отделана по чертежам архитектора В. Стасова. В этом виде она сохраняется и сейчас.

Василий Петрович Стасов

Василий Петрович Стасов

Новые публикации

Знай русский! Двутомный или двухтомный? Двухглавый или двуглавый? 04.06.2024

Как верно произносится и пишется прилагательное: двуглавый или двухглавый? Быть может, оба варианта правильные? Прежде чем ответить на эти вопросы, рассмотрим основные особенности употребления слов с частями дву- и двух-.

Артур Чилингаров – Арктика и жизнь 03.06.2024

Скончался знаменитый российский полярный исследователь Артур Чилингаров. Про его жизнь можно снимать остросюжетный фильм. Да что там фильм – целый сериал! Где будет место чуду выживания в блокадном Ленинграде, приключениям на полярной станции, спасению судна во льдах Антарктиды и опасному погружению на дно Ледовитого океана.

Пушкин и Русский мир 03.06.2024

Для фонда «Русский мир» 225-летие А. С. Пушкина – одна из важнейших дат нынешнего года. Русские центры и Кабинеты Русского мира, а также партнёры фонда в самых разных странах включились в культурный марафон, которым Русский мир отмечает юбилей гениального поэта.

Знай русский! Тыва или Тува? Киргизия или Кыргызстан? 31.05.2024

Некоторые наименования субъектов Российской Федерации и названия иностранных государств имеют вариативное написание. Расскажем подробнее, с чем это связано и какие наименования признаны нормативными.

«Здесь открыто всё, что возможно». Бизнес в России глазами иностранцев 30.05.2024

Уроженцы других стран едут в Россию за культурой, образованием, красотами архитектуры и природы, не в последнюю очередь за привлекательными и умными жёнами… Но и за бизнесом тоже. Иностранцы, открывшие успешное дело, утверждают, что в отношении бизнеса Россия перспективнее многих западных стран.

«Это ценно для всех – любить свою Родину» 30.05.2024

Стартовал последний этап VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». Жюри конкурса начало отбор работ-победителей из более чем сотни фаворитов финала. Количество участников конкурса год от года растёт, в этом сезоне работы поступили из 47 стран.

Знай наших! Космонавт Алексей Леонов – дважды спасённый 30.05.2024

90 лет назад, 30 мая 1934 года, родился советский космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов. Алексей Архипович совершил два космических полёта. И оба стали легендарными. Сегодня память о космонавте и его неутомимой общественной деятельности хранят по всей России, но особенно – на его малой родине, в Кузбассе.

«Диалог культур» и культура диалога в Эрмитаже 30.05.2024

XVIII Международный медиафорум «Диалог культур» прошёл в Эрмитаже с 22 по 25 мая. В этом году в мероприятиях форума приняли участие более 300 талантливых журналистов, фотографов, моушн-дизайнеров, блогеров и режиссёров из стран Евразии, Африки (Лига арабских государств) и Латинской Америки.

«Русский» Доу

08.02.2011

В какой-то мере вернее было бы считать англичанина Джорджа Доу русским. В Англии Доу сегодня помнят разве что самые дотошные историки живописи. А кто не знает Военной галереи Зимнего дворца?

Начало биографии не предвещало ему громкой славы. Родился в Лондоне в семье гравера – отец и был первым его учителем, окончил лондонскую Академию художеств и, подобно многим, специализировался на мифологических, жанровых и исторических сюжетах. Ни славы, ни денег это не приносило, и Доу переквалифицировался в портретисты.

В 1818 году в Ахене на конгрессе Священного союза его работы очень понравились Александру I, и он пригласил Доу в Петербург, где художнику предстояло прожить десять лет и воплотить в реальность главный проект своей жизни – Военную галерею Зимнего дворца. Иными словами, написать 329 погрудных портретов героев войны 1812 года.

Разумеется, сколь бы ни был талантлив сам Доу, в одиночку со столь колоссальной работой он не справился, и в помощь ему были приданы русские художники Василий Голике и Александр Поляков.

Сам факт привлечения иностранца для создания галереи российских героев в ту пору вызвал у многих самое искреннее возмущение. Что, нет в России талантливых портретистов? А Брюллов? Тропинин? Кипренский? Против царской воли, как известно, не пойдёшь, но и на каждый роток платок не накинешь. Чего только ни говорили о Доу. И что портреты он пишет не сам – действительно, определить какой именно портрет принадлежит кисти самого Доу, а какой – его помощникам, очень трудно – Голике и Поляков очень быстро усвоили манеру живописи англичанина. И что в Россию он приехал, как говорится, за длинным рублём. Что отчасти верно – как портретист, Доу был в большой моде и за каждый портрет он брал аж по тысяче рублей – гонорар по тем временам фантастический. Да ещё со временем выписал практичный англичанин в Петербург родственников – делать гравюры, тоже очень недешёвые, с уже написанных портретов. Правда, за блеском парадных портретов Военной галереи как-то потерялись другие, не менее талантливые работы Доу – как, например, портрет Дениса Давыдова.

Фортуна, как и милость царская, известно, переменчива. После смерти Александра I отношения с новым самодержцем у Доу не сложились, и пришлось собираться в обратный путь. Именно на пароходе, окончательно увозившем Доу в Кронштадт, он встретился с Пушкиным и набросал его портрет, впоследствии «запечатлённый» в стихах («Зачем твой быстрый карандаш / Рисует мой арапский профиль?»).

Увы – судьба этого портрета не известна. Как практически не известны в России портреты самого Доу: автопортреты он не жаловал, а никто из русских современников написать его портрет не догадался…

Георгий Осипов

Биография[править | править код]

Джордж Доу родился 8 февраля 1781 года в приходе Сент-Джеймс, его родителями были Филипп и Джейн Доу. Филипп Доу был художником и гравёром в технике меццо-тинто, работал вместе с Хогартом и Тёрнером, также писал политические карикатуры о жизни в Америке. Джордж был старшим ребёнком в семье.

Доу был крещён 25 февраля 1781 года в церкви Сент-Джеймс на Пикадилли. Позднее он стал одним из самых успешных художников своего поколения, приобретя широкую известность.

Первоначально Джордж обучался у отца гравюре, но позднее он заинтересовался живописью и отправился на учёбу в Королевскую академию художеств. В 1809 году Доу стал членом Академии художеств, а в 1814 году — академиком.

Он пользовался покровительством герцога и герцогини Кентских

В 1819 году отправился вместе с герцогом Кентским в путешествие по Европе, в ходе которого привлёк внимание Александра I. Император заказал художнику портреты русских генералов, участвовавших в войне с Наполеоном I

Почётный вольный общник Императорской Академии художеств (1820).

В 1826 году Николай I пригласил Доу на свою коронацию, а в 1828 году Джордж был официально назначен Первым художником Императорского двора.

В 1828 году он вернулся в Англию, где оставался в течение нескольких месяцев. В 1829 году Доу вернулся в Санкт-Петербург, но вскоре у него усиливаются проблемы с дыханием. У Джорджа была лёгочная недостаточность на протяжении всей жизни из-за перенесённой в детстве болезни. В августе 1829 Доу вернулся в Лондон и 15 октября скончался.

Джордж Доу был похоронен в крипте собора святого Павла. На похоронах присутствовало множество художников и представителей российского посольства.

Упоминания в литературе[править | править код]

Джордж Доу был упомянут в историческом романе В. М. Глинки «Судьба дворцового гренадера» и показан с крайне негативной стороны. Он был представлен как эксплуататор молодого русского художника Полякова, крепостного из деревни, талант которого сгубил, заставляя юношу копировать чужие портреты, а его работы выдавая за свои, из чего выходило, что большинство портретов мастера исполнено его подчинёнными.

В действительности, в 1819-1820 годах художником Доу написано и подписано порядка 70 портретов героев 1812 года из 332, остальные написаны в соавторстве с Александром Поляковым и Василием (Вильгеймом) Голике, но за каждый портрет военных он получал по 1000 рублей ассигнациями, что соответствовало 250 рублей серебром, а платил Полякову 700 рублей ассигнациями в год. В это же время он сам много писал других портретов по заказам аристократов, получая за них больше, чем за военных.

Доу Джордж (1781-1829)

Английский художник Джордж Доу (1781-1829) был известен в Европе

как модный портретист, мастер репродукционной гравюры; он также создавал

исторические, мифологические и жанровые полотна в духе сентиментального

романтизма. Доу писал портреты английских генералов, отличившихся в

битве при Ватерлоо. В 1818 г. он присутствовал на Конгрессе глав государств

Священного союза в Ахене, где был представлен Александру I. Русский

император пригласил художника в Россию работать над портретами для Военной

галереи Зимнего дворца.

Приехав в Петербург весной 1819 г., Джордж Доу прожил в столице

10 лет. За это время самим художником или совместно с его русскими учениками

В.А. Голике (умер в 1848 г.) и А.В. Поляковым (1801-1835) для галереи

было выполнено 333 портрета. Осенью 1820 г. в Академии художеств была

устроена небольшая выставка работ Джорджа Доу, после которой он был

избран почетным членом петербургской Академии художеств. Выставка принесла

мастеру огромный успех. С этого времени многие члены царской семьи,

придворные и министры, родовитые дворяне и гвардейские офицеры начали

заказывать Доу свои портреты. Художник успевал писать всех.

Интересно, что никто из современников не оставил описания его наружности

и манер. Он нигде не бывал, почти ни с кем не общался. В Петербурге

Доу неутомимо работал, по многу часов простаивая перед мольбертом то

в своей дворцовой мастерской, то в богатых домах частных заказчиков.

Первые годы художник работал один, потом была создана целая мастерская.

Сначала приехали из Англии граверы — зять Доу, Томас Райт, и младший

брат Генри Доу, которые исполняли репродукционные гравюры с произведений

Джорджа Доу. Спрос на эти гравюры был очень большим: их приобретали

сами изображенные, чтобы дарить близким, их родные, сослуживцы, а также

учреждения, которые они возглавляли, учебные заведения, где они учились.

В 1822 г. в мастерской Доу появились два помощника — Александр Поляков

и Василий (Вильгельм) Голике. Несмотря на то, что все портреты заносились

в каталог Эрмитажа как произведения Джорджа Доу, стилистические различия

между ними очевидны. Несомненно, что некоторые из них написаны не самим

Доу, а кем-то из его помощников. В 1828 г. Доу получил звание первого

портретного живописца русского императорского двора и вскоре покинул

Петербург. К этому времени мастер состоял членом петербургской и лондонской

Академий художеств, был избран в венскую, флорентийскую, парижскую,

мюнхенскую, дрезденскую и стокгольмскую Академии.

В феврале 1829 г. Доу вернулся в Петербург, чтобы написать портрет

великого князя Константина Павловича (в рост) и закончить несколько

портретов для Военной галереи. Резко ухудшившееся состояние здоровья

заставило его уехать в Лондон, где он и умер в октябре 1829 г.

После смерти Доу его зять Томас Райт, приехавший в Россию по делам

наследства художника, закончил начатые Доу три поясных портрета генералов,

а также портрет великого князя Константина Павловича.

Судя по многочисленным отзывам современников, их поражала в творчестве

Доу способность точно передавать облик модели, а также ловкость владения

кистью. «Механический прием руки его совершенно особен; кисть широкая,

смелая, быстрая, но слишком быстрая… она не кладет, бросает краски,

и в другой раз, кажется, не дотрагивается до них… от этого все портреты

Доу кажутся работою a la prima, родом эскизов…», — писал П. Свиньин

в журнале «Отечественные записки» в 1820 г. Театрально-романтическая

приподнятость композиций и эскизность манеры, которую часто принимали

за небрежность, вызывали некоторое неудовольствие критиков, в остальном

награждавших Доу самыми высокими эпитетами.

Кто представлен в коллекции

В галерее представлены 332 портрета героев. Все — выдающиеся личности. Вот только некоторые из них.

Михаил Барклай-де-Толли (1761-1818)

Генерал от инфантерии, военный министр, главнокомандующий 1-й Западной армией. В сражениях за Отечество получил шестнадцать ранений, из них два тяжёлых. Вдохновлённый портретом Доу, Пушкин посвятил ему стихотворение «Полководец».

Василий Костенецкий (1769-1831)

Герой Отечественной войны 1812 года. Возглавил артиллерию русской армии в Бородинском сражении после героической гибели генерала Кутайсова. Активный участник сражений с Наполеоном под Аустерлицем, Фридландом, Смоленском, Бородином, Малоярославцем, Парижем. Человек легендарного мужества. Награждён многими русскими и иностранными орденами. Трижды за свои личные подвиги представлялся к Золотым шпагам «За храбрость».

Дмитрий Дохтуров (1756-1816)

Генерал от инфантерии, участник почти всех сражений, которые произошли в конце XVIII и начале XIX веков. Герой Отечественной войны 1812 года. Командир 6-го пехотного корпуса армии Барклая-де-Толли. Достойно заменил тяжело раненного в Бородинском сражении Багратиона и не позволил французам прорвать русскую оборону на участке его армии.

Александр Тучков (1777-1812)

Прославленный генерал, один из пяти братьев Тучковых, генералов русской армии. Погиб в Бородинском сражении со знаменем в руках во время контратаки против французов.

Дмитрий Неверовский (1771-1813)

Генерал-лейтенант, командир 27-й пехотной дивизии. Прославился в августе 1812 года, когда его дивизия в 10-часовом непрерывном бою задержала на сутки всю армию Наполеона в 190 тысяч солдат, рвавшуюся к Смоленску. Геройски погиб под Лейпцигом в «битве народов» в октябре 1813 года, похоронен в Германии в г. Галле. В 1912 году по повелению Николая II его прах перевезён в Россию и с воинскими почестями предан земле на Бородинском поле.

Николай Раевский (1771-1829)

Прославленный генерал от кавалерии. Участник войн с персами, шведами, турками, поляками и многократно с французами. Человек высочайшего личного мужества. Награждён двумя Золотыми шпагами «За храбрость», многими русскими и иностранными орденами.

Александр Кутайсов (1784-1812)

В 22 года — генерал-майор. Блистательный артиллерист. Герой сражений при Голымине, Прейсиш-Эйлау, Фридланде, Смоленске. При Бородино — командующий всей артиллерией русской армии. Геройски погиб на поле боя в Бородинском сражении.

Алексей Ермолов (1777-1861)

Легенда 1812 года. Его награждал ещё сам Суворов. В войну 1812 года — начальник штаба 1-й армии Барклая-де-Толли, генерал-лейтенант. В 1813-1814 годах — начальник артиллерии всех армий (России, Австрии, Пруссии). Командир Гвардейского корпуса, впоследствии — генерал от инфантерии и генерал от артиллерии. Друг Грибоедова и Пушкина. С августа 1812 года — главнокомандующий русской армией, позднее — главнокомандующий русско-прусскими войсками. Похоронен в Орле, в особом приделе Свято-Троицкой кладбищенской церкви, сооруженным в 1867 году на средства, выделенные императором Александром II в память великих заслуг генерала Ермолова. Рядом с ним покоятся его отец Пётр Алексеевич, сын Клавдий Алексеевич и невестка Варвара Николаевна (жена Клавдия). На одной из стен могильного склепа вделана доска с простой надписью: «Алексей Петрович Ермолов, скончался 12 апреля 1861 года».

Статья выполнена Викторией Аль-Гелани

Что мы знаем об этом художнике?

Доу родился в Лондоне в 1781 году в семье гравера и с ранних лет готовился унаследовать профессию отца, интересную, почетную и довольно «хлебную». Он учится в лондонской Академии художеств, получает звание свободного художника, но вскоре отходит от семейного ремесла, берется за крупномасштабные полотна на мифические и библейские сюжеты. И вот первая награда. В 1804 году Доу получает большую золотую медаль лондонской Академии художеств за картину «Бешенство Ахиллеса при вести о смерти Патрокла» (по мотивам «Илиады» Гомера). Вскоре от той же Академии он получает еще одну высшую премию за картину «Сцена из Цимбелина», а следом такую же награду — за картину «Ноэминь». Доу становится известным, его знают в Англии и Европе. Казалось, поймав удачу, можно было продолжать работать в этом же направлении.

Но не таков Доу. Заметив в себе дар портретиста, решительно меняет жанр. Отныне он пишет только портреты. Тонко чувствуя политическую конъюнктуру, Доу создает прославившие его портреты коронованных особ, а затем и участников сражения при Ватерлоо.

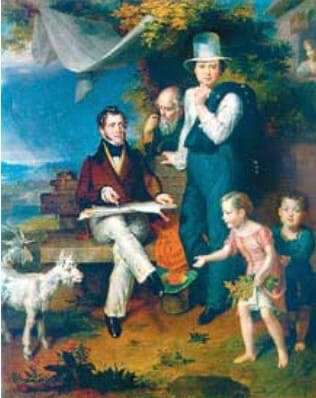

Джордж Доу за наброском — одно из немногих изображений художника.

Джордж Доу за наброском — одно из немногих изображений художника. Мастерская Доу. Гравюра по рисунку А.Мартынова. 1826 год.

Мастерская Доу. Гравюра по рисунку А.Мартынова. 1826 год.

Сказать, что российская творческая элита встретила художника враждебно, значит ничего не сказать. Многие известные люди того времени посчитали оскорбительным, что создание пантеона русской славы поручено неизвестному в России иностранному живописцу. Однако Доу ни на что не обращал внимания. Специально один из залов Зимнего дворца был отдан ему под мастерскую, и художник сразу приступил к работе.

По свидетельствам очевидцев, он трудился на одном дыхании, быстро и неистово. Каждые три-четыре дня появлялся очередной портрет. Современники отмечали, что художник мгновенно схватывал суть образа, вскоре портрет становился узнаваемым — сходство было поразительным, и это всех удивляло. Тогда многие герои здравствовали, и он писал их с натуры. Умерших изображал по сохранившимся свидетельствам, рассказам очевидцев. Поражает обилие ракурсов — фас, сбоку, сзади с поворотом тела, головы; разный взгляд — вверх, вниз, вбок. Правда, вскоре Доу понял, что такой заказ в ограниченные сроки в одиночку исполнить сложно и попросил выделить несколько помощников. Так с ним вместе стали работать талантливые молодые мастера — Александр Поляков и Василий Голике.