Творческая биография

- 1948 – Выдержав конкурс из 12 человек на место, поступил в речное училище г. Омска, где учился на полном государственном обеспечении. Параллельно с изучением технических наук увлекся поэзией.

- 1952 – После военно-морской стажировки во Владивостоке и получения диплома был направлен на судоремонтный завод г. Барнаула. Был мастером механического цеха, а в свободное время писал стихи, публиковался в журнале.

- 1954 – Заметив литературный талант Белозерова, его перевели на судоремонтный завод Омска, где он работал сотрудником газеты «Советский Иртыш».

- 1954-1963 – Работал на Омском радиозаводе. Труд в литейном цехе больше нравился и подходил к полученной профессии. Но тоска по могучей сибирской тайге и рекам выливалась в рифмованные строчки, а готовые произведения Тимофей сначала печатал в журналах и газетах, а потом стал издавать отдельными книгами, обычно в 50 000-200 000 экземпляров.

- 1957 – По совету известного тогда поэта Александра Смердова написал детскую книжку «На нашей реке», куда вошли 12 стихотворений о пароходах, бакенах и суровом труде речников. Опубликовав ее, осознал свое поэтическое призвание. В этом же году он поступил в Литературный институт, чему способствовал накопленный писательский опыт. Заочная учеба в единственном на огромную страну вузе для литераторов, где все было пропитано энергетикой известных писателей и их произведений, принесла много знаний и открытий. Главным из которых Тимофей считал укрепление у него отношения к детской литературе как к серьезному труду.

- 1958 – Опубликовал книгу «Весна».

- 1960 – Вышла книга Белозерова «Лесной скрипач». После работы в жаре и духоте в голове крутились мысли о производственных мелочах, тянуло в сон. Удалось сочинить и выпустить 1-е книжки, но убедился, что любительским трудом много не напишешь. А учеба в институте, пусть и обогатила в творчестве и общении, но требовала много времени. Здоровье, с детства ослабленное болезнями, стало слабеть. Решил, что надо выходить на профессиональный литературный уровень.

- 1962 – Издал книги «Огородный Подрастай» и «Гудки над рекой». В этом же году его приняли в Союз писателей, что позволяло оставить заводскую работу с ее вредными условиями и не слыть тунеядцем.

- 1963 – После окончания института стал редактором литературных и детских передач на Омском телевидении. Выпустил книги «Лесные качели» и «Моим друзьям». С этого года и до конца своей жизни выступал в школах, детских домах, пионерских лагерях, разговаривал с детьми, читал стихи, загадывал загадки. Беседовал в педучилищах и пединститутах о понимании детской психологии. Проводил семинары с молодыми поэтами. Все это заряжало его новыми порциями творческой энергии.

- 1965-1967 – Исполнял обязанности депутата горсовета г. Омска.

- 1967-1970 – Трудился уполномоченным Литфонда страны по Омской области, был в составе бюро писателей Омска.

- 1969-1986 – Занимался творческой работой, был занят в качестве литературного консультанта «Омской правды». Отбирал для публикации прозу и стихи, давал советы сотрудникам редакции и начинающим поэтам. И, конечно же, отдавался поэтическому творчеству, ежегодно публикуя стихи и другие произведения (загадки, скороговорки, сказки, считалки). Эта работа приносила средства, достаточные для содержания семьи. Среди его произведений «Синий час», «Лесной плакунчик», «Пляска на реке», «Волшебный посошок», «Цветные голоса», «Чудеса», «Лесной скрипач», «Кладовая ветра», «Скачут кони», «Бука», «Апрель», «Лесные стихи», «Сладкая клюква», «Каравай», «Заколдованная роща», «Журавкин праздник».

- 1980 – Принимал участие в работе 5-го съезда писателей России.

- 1986 – 15 февраля умер. Похоронен рядом с отцом на Старо-Восточном кладбище.

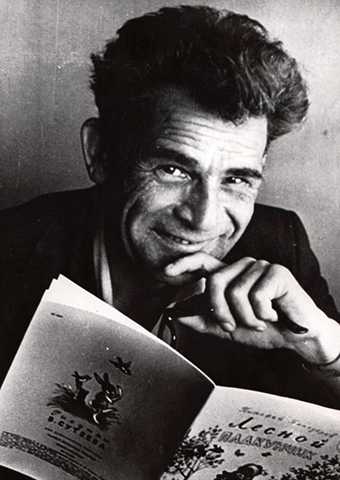

Писатель Тимофей Белозеров

Достижения и память

Тимофей Белозеров – самобытный детский поэт, автор 73 книг, 20 из них вышло после смерти. Принадлежал к когорте поэтов-шестидесятников, создавших психолого-лирическое направление в детской поэзии.

Тимофей Максимович Белозеров

Награжден:

- 2-мя медалями.

- Премией Омского комсомола.

- Дипломом Международной книжной ярмарки.

- Званием Заслуженного работника культуры.

Незамысловатые строчки его стихов легко запоминаются детьми. Точно подмеченными деталями он ярко и выразительно отражал особенности природы и напряженность человеческого труда, передавая не только свою любовь к природе и Родине, но и настроение. Его произведения открывают читателю звуки сибирских рек и шумящей тайги, пыль степной дороги и ритмичность заводских будней. Все это он познал с жизненным опытом и выплескивал на бумажные листы.

В память о Белозерове существуют:

- Улица, библиотека, памятная доска на доме по ул. Валиханова и мемориальный камень на бульваре Мартынова в Омске.

- Танкер Омского пароходства.

- Личный фонд в Куртамышском музее.

- Белозерские чтения и фестиваль.

Собственный выбор

Маковский стремится к другому признанию – в светских кругах и за щедрое вознаграждение. Он всё чаще получает заказы от аристократов и знаменитостей на портреты, начинает выставлять свои произведения отдельно от собратьев по кисти. А побывав за границей в середине 1870-х, окончательно сформировал для себя направление работы, которое удовлетворяло бы его по всем параметрам: живопись, известность и деньги. Работу свою он оценивал очень высоко. Примером может послужить курьёзный случай с заказом московского предпринимателя Пороховщикова полотна «Славянские композиторы». Маковский запросил 25 тысяч рублей, а Репин в итоге исполнил за полторы тысячи. Даже Павел Третьяков редко покупал картины Маковского. Да, великолепные, но слишком дорогие, считал он.

Детство и юность

О детстве и семье Святослава информации в сети интернет нет. Известно, что в 15 лет он решил поступить в суворовское училище, которое благополучно закончил и продолжил обучение в высшем военном училище. Но, проучившись там год, передумал и ушел служить в армию. Даже после армии Святослав не мог определить свой дальнейший путь.

Святослав Коваленко в молодости

В 22 года он был осужден за попытку сбыта наркотиков и приговорен к 5 годам. Хоть он и не признает себя виновным, отсидел почти полностью (4 года 4 месяца). Время, проведенное в тюрьме, наложило на него отпечаток и перевернуло сознание. Он стал вести активную борьбу по защите прав потребителей. У него появилось много врагов, неоднократно он был избит. Но решил не останавливаться и, переехав в Москву, стал выкладывать все истории в виде роликов на Ютуб-канале. Эту идею он вынашивал за годы, проведенные за решеткой.

Святослав Коваленко в тюрьме

Счастливое детство

Родился 2 июля 1839 года в Москве. Константин был старшим из сыновей (первой была дочь). Всего в интеллигентной, творчески разносторонней, счастливой семье воспитывалось пять детей. Отец, Егор Иванович, по профессии был бухгалтером, но по призванию однозначно художником: с увлечением изучал дворцовую живопись, своими руками создавал чудесные миниатюры из кости, с удовольствием выполнял административную и организационную работу в той же сфере. Так, он был членом комиссии по возведению Храма Христа-Спасителя, одним из учредителей этюдного (натурного) класса, расположившегося в центре Москвы и положившего начало городскому Училищу живописи и ваяния. Мать, Любовь Корнилиевна, умница и красавица, была душой семьи и любимицей общества: обладая дивным сопрано, она успешно выступала и давала уроки.

Дети в семье с рождения попадали в атмосферу красоты и искусства. К этому располагали частые литературные, художественные и музыкальные вечера в квартире с видом на Кремль, гости, именитые композиторы, писатели и живописцы, но, в первую очередь, талантливые и любящие родители. Благодатная атмосфера способствовала творческому развитию всех детей: младшие братья Константина Николай и Владимир, а также старшая сестра Александра выбрали художественную стезю, младшая Мария стала певицей. Сам Константин много позднее подчёркивал исключительную роль отца в становлении себя как художника.

ВЫСТАВКИ — ТВОЙ ПУТЬ В ИСКУССТВО

А в Санкт-Петербурге её работы можно было увидеть в галерее «Арт-Контейнер», на групповой

экспозиции Вавилов лофт, в арт-баре «Горбыль», на выставке молодых художников

Санкт-Петербурга в галерее ЛенДок.

Если говорить о заграничных выставках, то можно назвать Международный

музыкальный фестиваль «Great Life Music» (Гоа, Индия) и арт-ярмарку «ArtContact

Istanbul 2023» (Стамбул, Турция).

И это настоящее достижение, потому что попасть на выставки художникам не так просто: иногда нужно пройти отбор (open-call) у кураторов выставок или галерей, иногда на выставку можно вырваться через друзей или знакомых.

Если это арт-ярмарка, то чаще всего художники должны внести арендную плату за выставочный стенд. Если выставляешься не как самостоятельный художник, а от галереи, то могут попросить процент с продаж.

Выставки в первую очередь дают связи и контакты, возможность живого общения со зрителем и привлечь целевую аудиторию на свои ресурсы: в социальные сети, сайт. И, конечно, продать работы. Хотя продаж на самих выставках может быть не так много. Они могут произойти позже, когда на тебя уже посмотрели на выставке и связались с тобой в интернете.

Художник-виртуоз

Самому дорогому в России художнику своего времени Константину Маковскому удивительно легко давалась работа: кисть, казалось, сама порхает над полотном, оставляя мазки в единственно нужных местах. Часто портреты были готовы через два часа позирования заказчика, и Маковскому приходилось хитрить, отдавая работу через месяц. Заказчик был доволен, что мастер усердно потрудился, и баснословная цена за работу не так пугала. При таком редком даровании стоит ли удивляться обширной галерее художника?

В конце жизни Маковский признавался и сожалел, что слишком много в жизни обращал внимания на роскошь, и, если бы не излишнее пристрастие к комфорту и богатству, картин могло бы быть гораздо больше.

Наиболее известные произведения К.Е. Маковского:

- «Убийство Фёдора Годунова в 1605 году» (1862);

- «Дети, бегущие от грозы» (1872);

- «Дети художника» (1882);

- «Боярский свадебный пир в XVII веке» (1883);

- «Под венец» (1884);

- «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем» (1886);

- «Минин на площади Нижнего Новгорода» (1896);

- «Иван Сусанин» (1914);

- «Гадание» (1915) и другие.

«Любуйся и запоминай!» – твердил отец Константину Маковскому с детских лет, говоря об окружающем его мире. Обращаясь к сегодняшнему зрителю, хочется сказать то же самое, добавив «и изучай», ведь полотна Маковского – отражение ушедшей эпохи и воссоздание жизни предков, простых людей и царственных особ, мифических и реальных – история, одним словом.

Биография Константина Коровина

Дети, бегущие от грозы К. Маковский

Биография художника Константина Андреевича Сомова

Личная жизнь

Маковский был личностью обаятельной и жизнелюбивой. Талантливый, веселый и благодушный, он был любимцем женщин и баловнем судьбы, а потому личная жизнь его складывалась бурно. Интересен факт, что первую дочь Наталью художник нажил еще до брака. Несмотря на то, что жила и воспитывалась девочка в семье отца, дворянского звания она не получила. Первый брак Константина оказался недолгим: он женился на актрисе Елене Бурковой в 1866 году, а 6 лет спустя супруга умерла от чахотки. Не прожил и года родившийся в браке сын Владимир.

Год спустя 35-летний вдовец встретил на балу 15-летнюю красавицу Юлию Леткову и едва дождался ее совершеннолетия, чтобы жениться на обворожительной брюнетке, которая стала героиней множества его работ. Счастливый брак продлился 20 лет, и в нем родились трое детей, Сергей, Елена и Владимир. В творчестве Маковского их портреты также занимают значительное место.

Несмотря на то, что дом художника был полной чашей, где присутствовала атмосфера любви, радости и искусства, в 1898 году состоялся развод. Причиной стала новая любовь Константина Егоровича, встреченная им в Париже в 1891-м. Мария Матавтина была моложе художника на 30 лет, что не помешало их страстному роману, плодом которого стал внебрачный сын Константин. Юлия Павловна не простила мужу измену, и тот ушел жить к новой возлюбленной, ставшей после развода официальной женой. К тому моменту у пары родились уже трое детей, а после заключения союза в семье появился сын Николай.

С прежней семьей Маковский оборвал связи, поскольку бывшая супруга была против его общения с детьми, к тому же требовала у живописца солидную сумму на их содержание. Страсти и романы поглощали много внимания и сил художника, который признавался:

Евгений Евгеньевич Лансере

Евгений Евгеньевич Лансере

-

Дата рождения:4 сентября 1875 г. ; St. Petersburg , Russian Federation -

Дата смерти:13 сентября 1946 г. ; Moscow, Russian Federation -

Национальность:русский -

Направление:Ар Нуво , Социалистический Реализм (Соцреализм) -

Школа/группа:Мир Искусства -

Сфера:живопись , иллюстрация -

Учителя:Николай Семёнович Самокиш -

Арт-институции:Академия Коларосси , Академия Жюлиана -

Семья и родственники:Зинаида Серебрякова , Александр Бенуа -

Википедия:ru.wikipedia.org/wiki/Лансере,_Евгений_Евгеньевич

Заказать репродукцию

Евге́ний Евге́ньевич Лансере́ (1875—1946) — русский и советский художник. Народный художник РСФСР (1945). Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1933). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Сын известного скульптора Е. А. Лансере, брат художницы З. Е. Серебряковой и архитектора Н. Е. Лансере, племянник А. Н. Бенуа, стоявшего вместе с Сергеевм Дягилевым и Дмитрием Философовым у основания «Мира искусства».

Выпускник Первой Санкт-Петербургской гимназии.С 1892 года учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, Петербург, где посещал классы Я. Ф. Ционглинского, Н. С. Самокиша, Э. К. Липгарта.С 1895 по 1898 годы Лансере много путешествовал по Европе и совершенствовал мастерство во французских академиях Ф. Коларосси и Р. Жюлиана.

С 1899 года — член объединения «Мир искусства». В 1905 году уехал на Дальний Восток.

В 1906 году был издателем еженедельного иллюстрированного журнала политической сатиры «Адская почта» (вышло 3 номера).

В 1907—1908 годах стал одним из создателей «Старинного театра» — кратковременного, но интересного и заметного явления в культурной жизни России начала века. Лансере продолжил работу с театром в 1913—1914 годах.

1912—1915 — художественный руководитель фарфоровой фабрики и мастерских гравировки стекла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

1914—1915 — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны.1917—1919 годы провёл в Дагестане.В 1919 году сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А. И. Деникина (ОСВАГ).В 1920 году переезжает в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис.

С 1920 года — рисовальщик в Музее этнографии, выезжал в этнографические экспедиции с Кавказским археологическим институтом.С 1922 года — профессор Академии художеств Грузии, МАРХИ.В 1927 году был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии.

В 1934 году переехал на постоянное жительство из Тифлиса в Москву. С 1934 по 1938 годы преподавал во Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде.

Е. Е. Лансере умер 13 сентября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

С 1897 года работал в книжной графике. Плотно сотрудничал с издательством Общины Святой Евгении, в частности, оформил в 1904 адресную часть открытки, которая продержалась целых десять лет. Исполнил несколько работ к юбилейным торжествам Санкт-Петербурга, на открытках также кроме декоративных композиций выходили его военные рисунки времён Русско-японской и Первой мировой войн.

В советское время направленность творчества художника с большой полнотой проявилась в монументально-декоративном искусстве. Его работы в этой области характеризуются динамикой пространственного построения, пышностью обрамления и общей торжественностью напоминают плафоны XVII—XVIII веков:

Лансере работал в области оформления театральных постановок в Москве, Петербурге, Одессе, Кутаиси:

На выставках с 1900: «Мира искусств», «36-ти», Союза русских художников и др. Являясь одним из членов Северного кружка любителей изящных искусств в Вологде, принимал участие в художественных выставках, организованных членами кружка.

Это часть статьи Википедии, используемая под лицензией CC-BY-SA. Полный текст статьи здесь →

http://artinvestment.ru/auctions/1076/biography.htmlhttp://design.wikireading.ru/13786http://www.wikiart.org/ru/evgeniy-evgenevich

КАРТИНАМИ СЫТ НЕ БУДЕШЬ… ПОКА ЧТО

Сейчас зарабатывать на своем творчестве у Елены получается только наполовину. Сейчас из-за

политической ситуации художникам из России практически невозможно продавать

свои работы на международных онлайн-площадках. А из-за санкций, сложно отправлять

работы за границу. В России же арт-рынок пока только начинает развиваться и

спрос на картины значительно меньше, поэтому приходится заниматься еще чем-то

кроме творчества.

Хотя, конечно, мечта любого художника — зарабатывать только

своим искусством. Пока что Елена продает свои работы через социальные сети, на арт-ярмарках или через онлайн-галереи.

Ранняя жизнь и образование

Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года, в Лётен, Норвегии, второй из пяти детей. В 1864 году, Мунк вместе с семьей переехал в город Осло, где его мать умерла четыре года спустя от туберкулеза — и начала этим серию семейных трагедий в жизни Мунка, его сестра, Софи, также умерла от туберкулеза, в 1877 году в возрасте 15 лет, другая из его сестер большую часть своей жизни страдала психическими заболеваниями, и его единственный брат умер от пневмонии в возрасте 30 лет.

В 1879 году Мунк начал посещать технический колледж, но год спустя ушел, когда его страсть к искусству победила его интерес к технике. В 1881 году поступил в Королевскую школу искусства и дизайна. В следующем году арендовал студию с шестью другими художниками и осуществил свой первый показ на промышленной и художественной выставке.

Страсть

В 1906 году Модильяни уехал из Италии в Париж, который был тогда процветающим центром Европейского Авангарда. Он учился в Академии Коларосси и поселился в коммуне художников в части Монмартра. Он лихорадочно погрузился в свою работу, которая к этому времени показала влияние французских художников, таких как Анри де Тулуз-Лотрек и Поль Сезанн. Его стали ассоциировать с другими художниками, в том числе Пабло Пикассо, Хуаном Грисом и поэтом Максом Якобом, который превратил то, что когда-то было более традиционным художественным стилем в слияние многих и в конечном итоге превратилось во что-то смелое и уникальное. Отвергая больше, чем артистическую конвенцию, он также упорствовал в своем саморазрушительном употреблении наркотиков и алкоголя при этом ввязываясь во многочисленные любовные романы.

Но, несмотря на его плодовитый выход, ни выставка галереи 1906 года, ни включение нескольких его картин, в том числе «Иудейка» в Салоне дебютантов 1908 года, не вызвали широкого интереса к работе Модильяни, и часто нищета заставляла обменивать его картины на предметы первой необходимости. Тем не менее, его спасало от полной нищеты постоянное покровительство молодого врача по имени Поль Александр, который появляется в нескольких портретах Модильяни в этот период. В 1909 году, перспективы Модильяни были дополнительно подкреплены его работой со скульптором Константином Бранкузи. Влияние Бранкузи можно увидеть в скульптурах Модильяни африканского стиля, которые выставлялись в Салоне Д’Арнне в 1912 году, удлиненные каменные головы, теперь считаются одной из его самых важных работ.

Бренность

Амедео Клементе Модильяни родился в Ливорно, Италия, 12 июля 1884 года. Его родители были евреи -«менялы», которые жили в трудные времена, им приходилось поднимать Модильяни и его троих старших братьев и сестер в ужасных условиях. Болезненным ребенком, Модильяни учили дома, в первую очередь его мать, которая преподает ему литературу, философию и искусство. В 1898 году, после того как он оправился от приступа, его настигают частые приступы плохого самочувствия, мать устроила его учиться живописи у местного мастера Гульельмо Микели, который ввел Модильяни в основы классического искусства. Молодой студент проявил огромный талант, Микели часто отзывался о нем восхищенно, называя его “Супермен”.

К сожалению, в 1900 году, учеба Модильяни была прервана, из-за туберкулеза, и мать увезла его в Южною Италию, чтобы восстановить здоровье. Хотя он был слишком слабым, чтобы работать, Модильяни продолжил свое художественное образование посещая многие музеи Рима и Неаполя. В следующем году его здоровье улучшилось и он смог переехать во Флоренцию, чтобы изучать рисунок. В 1903 году переехал в Венецию, где был зачислен в Reale Istituto di Belle Art. В Венеции, таланты Модильяни как художника продолжают расти, и его аппетиты к развлечениям тоже, и вскоре он начал сильно пить и курить гашиш.

Детство и юность Константина Маковского

Автопортрет

Константин Егорович Маковский родился в Москве в 1839 году, в семье Егора Ивановича Маковского, известного в Москве финансиста, художника-любителя и деятеля искусств, одного из основателей «натурного класса» на Большой Никитской улице – впоследствии этот класс развился до знаменитого Училища живописи и ваяния, а с 1865 года училище было переименовано в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

В семье будущего художника царила атмосфера поклонения искусству, и художественному мастерству в особенности в доме Маковских бывали многие известные деятели культуры и искусства того времени. В частности, Карл Брюллов и Василий Тропинин.

Много лет спустя Константин Егорович писал:

По стопам отца, помимо старшего сына Константина, пошли и остальные дети (публика сегодня знает только Константина и ) Вот только самая младшая дочь Мария не пошла по семейной стезе и стала актрисой.

Константин поступил в училище живописи будучи двенадцатилетним подростком и окончил училище в 1857 году и уехал в Петербург, где успешно сдал вступительные экзамены в Академию художеств – дело в том, что Константин Маковский, как один из лучших учеников художественного училища был награждён, за выдающиеся успехи, Малой серебряной медалью Академии художеств.

В академии очень быстро заметили и начали отмечать молодого одарённого художника и уже в 1862 году Маковский получил Малую золотую медаль за картину «Агенты Дмитрия Самозванца убивают Фёдора Годунова»

Агенты Дмитрия Самозванца убивают Фёдора Годунова

А в 1863 году четырнадцать учеников Академии, в число этих четырнадцати входил и Маковский, обратились к руководству Академии с просьбой разрешить выпускникам академии, которые претендуют на Большую золотую медаль, самостоятельно выбирать тему для своих работ, а не писать картины на тему скандинавских мифов. Администрация академии ответила отказом и 14 молодых художников, в знак протеста, покинули стены академии с дипломами художников 2-й степени.

О «бунте четырнадцати» доложили императору Александру и молодые бунтари были определены под надзор полиции.

А «четырнадцать бунтарей» в скором времени основали «Товарищество передвижных выставок».

Творчество художника Константина Маковского

Оказавшись вне стен академии, молодой художник с головой окунулся в работу и уже в 1867 году за картины «Селедочница», «Бедные дети» и три портрета, получил звание академика.

Селедочница

А ещё через год Константин Маковский представил на суд публики просто невероятную по сложности картину «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге».

Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге

И был удостоен звания профессора Академии живописи.

В 1876 году художник отправился в поездку по Балканским странам и на ближний Восток, где пишет картины, которые стали одними из лучших в его творческом наследии: «Дервиши в Каире», «Болгарские мученицы», «Арабские мальчик с апельсином», «Каирец» и «Египетский воин».

Болгарские мученицы

К концу девятнадцатого столетия Константин Маковский – уже известный и востребованный художник. В этот период художник создаёт достаточно большое количество эффектных исторических полотен из жизни русского боярства семнадцатого века, которые были очень хорошо встречены публикой, коллегами и критиками. Тут можно вспомнить и уже упоминавшийся выше свадебный боярский пир, и «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем», и «Поцелуйный обряд (Пир у боярина Морозова)».

Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем

Поцелуйный обряд (Пир у боярина Морозова)

В это же время живописец пишет целую череду великолепных портретов: «Слепой», «Монах – сборщик податей на храм», «Офелия». И огромное количество портретов боярышень.

Боярышня у окна

Предвидя грандиозный успех картины «Боярский свадебный пир», Константин Маковский, который прежде регулярно участвовал в выставках передвижников, в 1883 году отказался выставить «пир» на очередной выставке, а в 1884 году вышел из числа участников «Товарищества передвижников», и организовал персональную выставку в Петербурге, потом повёз «Боярский пир» в Москву, Париж и Лондон.

На всемирной выставке 1885 года, которая проходила в Антверпене, за эту картину художник получил большую золотую медаль и орден короля Леопольда.

Константин Егорович за свою жизнь трижды женился, воспитал нескольких детей, и в преклонные годы вспоминая свою жизнь писал, что не зарыл данного ему Богом таланта в землю, но и не сумел этот талант применить в полную силу, поскольку слишком любил эту жизнь и много времени, увы, потратил на удовольствия.

Великий русский живописец умер в возрасте 76 лет, в 1915 году.