Родом из бедной еврейской семьи

У Ильи Абрамовича Левитана, урожденного Эльяшива – еврейское имя, но в России все национальности старались придать своим именам больше русскости, родился сын в 1860 году. Жена Ильи Абрамовича Бася, названная родителями Берта, родила Исаака 18 августа. На тот момент семья жила в Литве, в небольшом и малоизвестном поселке Кибарты близ одноименной железнодорожной станции. Маленький Исаак не был их первенцем, у супругов уже имелось трое детей. Глава семейства получал мало, он репетиторствовал и параллельно работал контролером на станции.

Илья Абрамович занимался самообразованием, он без всяких преподавателей изучил два иностранных европейских языка – немецкий и французский, которые были востребованы в те времена, их он и преподавал затем сам. Безвыходное положение, почти нищенское существование, отсутствие перспектив как у самих супругов Левитан, так и у их детей, сподвигло семью на переезд в старую столицу Российской Империи – Москву.

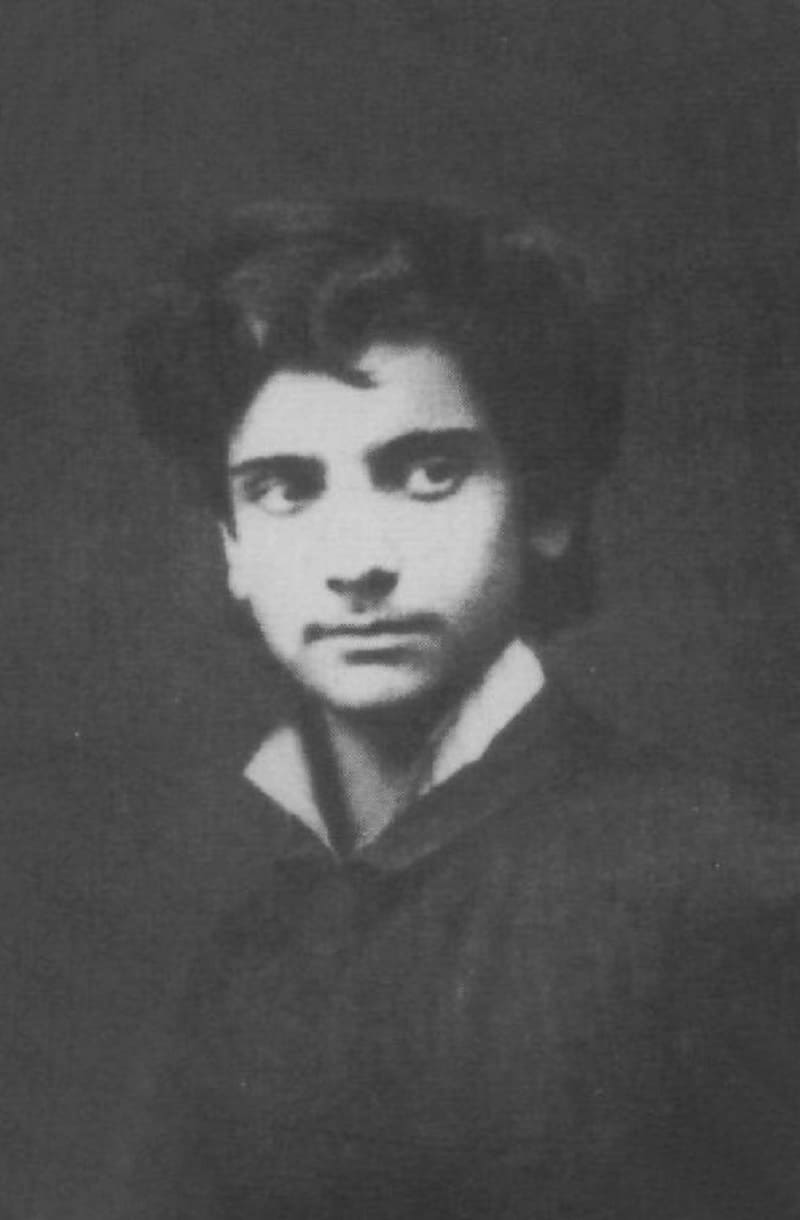

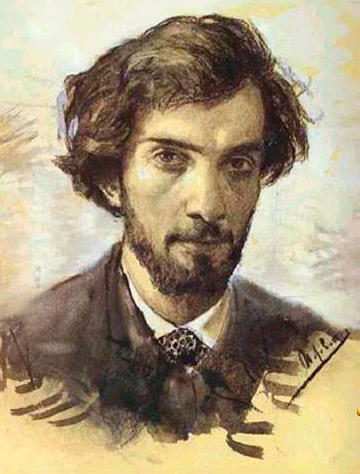

Юный Исаак Левитан, 1870 год

Юный Исаак Левитан, 1870 год

Окончание учёбы

Но любимый учитель не смог довести дело до конца: Исаак Левитан не стал дипломированным «классным художником». В 1885 году, весной, предстоял выпуск, картина-задание была окончена. Но в этот период Саврасов запил (за ним наблюдалась такая слабость). Разыскав учителя в каком-то сомнительном заведении, Левитан предъявил тому свою работу для оценки. «Большая серебряная медаль» – написал мелом академик с обратной стороны картины. Эта оценка означала право студента на диплом.

Но администрация училища, недовольная поведением Саврасова и, возможно, из соображений национальности студента, встала в позу. Некоторые преподаватели считали, что еврей, пусть и очень талантливый, не может писать русские пейзажи. Так, после 11 лет успешной учёбы и удачного участия во многих выставках, Левитан стал всего лишь дипломированным учителем чистописания. Звание художника с большой буквы ему предстояло доказать своими произведениями.

Качели настроения

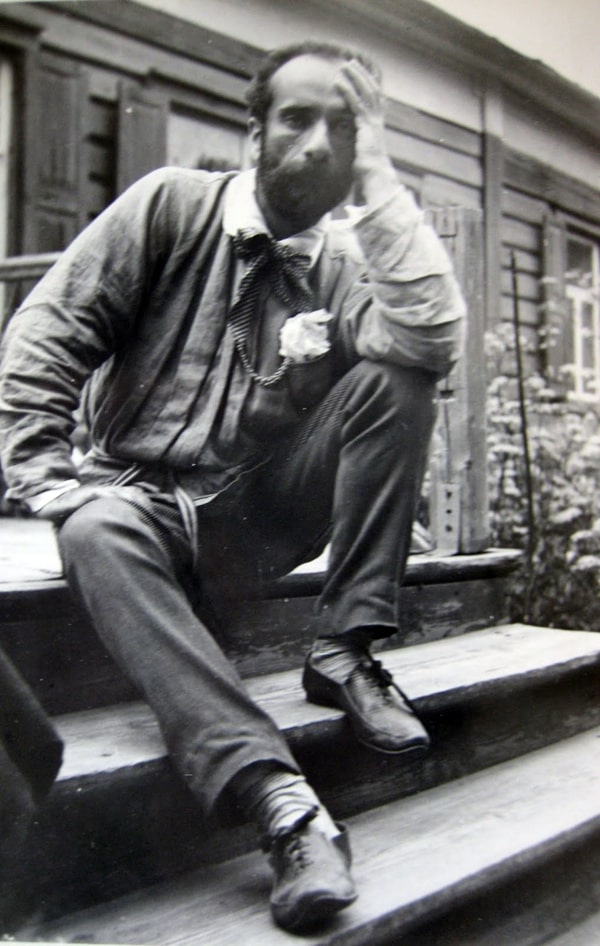

По воспоминаниям современников, на художника иногда находили приступы меланхолии, настолько всепоглощающей, что просто обессиливали его. Тогда он или погружался в многодневные мрачные раздумья, или с ружьём уходил в леса с прибившейся к нему собакой Вестой, бродил неделю-другую, пока душевное равновесие и радость не возвращались к нему. Художник сам мучился от этого периодического разлада в душе. Однажды к Чеховым из Максимовки прибежала хозяйка дома, где жил Левитан, и рассказала о попытке художника застрелиться. Обеспокоенные душевным состоянием живописца, Чеховы устроили его переезд в Бабкино, ближе к себе, в хозяйский флигель-курятник. Выход из состояния отчаяния требовал времени и терпеливого участия близких людей. Такими людьми на Истре были Чеховы.

Вообще живописные места близ имения Киселёвых, окрестные деревни, леса, реки, ручьи и овраги «богатством материалов» приводили художника в восторг и давали пищу для работ, которых было написано так много, что ими были увешаны все стены левитановского флигеля. В этих, ставших дорогими сердцу художника, местах родились многие известные летние и осенние пейзажи.

Обучение и нелегкие времена

В семье часто не хватало денег на еду и в училище добрые люди помогали, чем могли. В 1875 году умерла мама Исаака. Сложную ситуацию поняли, поэтому талантливого художника освободили от платы за обучение и даже помогали брату и сестрам как-то выживать. Также выдавали денежное пособие, кисти и краски для начинающего художника.

Через один или два года умер и отец, стало ещё тяжелее, но брат и Исаак не сдавались, продолжали учебу, оттачивая навыки художественного мастерства.

Так как Исааку нравилось больше рисовать пейзажи и природу, он записался в класс пейзажистов учителя Саврасова. Он попал в этот класс по ходатайству самого педагога. Здесь его учили не только писать и изучать, но и чувствовать природу, чтобы перенести все ее детали с фотографической точностью и творческим подходом.

Саврасов и Левитан были родственными душами, чувствовали красоту и широту русской природы одинаково. Саврасов обучал студентов необычным способом: он выводил их в красивые места и учил наблюдать и улавливать нюансы окружающей природы.

У этого талантливого учителя Исаак научился «озвучивать» свои полотна. Он старался передать на холсте живой шелест листьев, журчание воды, грохот грома, шум ветра и треск веток.

Смерть Левитана

В 1898 году, несмотря на вновь обострившуюся больезнь сердца, Левитан стал руководителем пейзажной мастерской при Московском училище живописи, в котором когда-то учился сам, и получил звание академика живописи и мастера картин с «пейзажным настроением».

В 1900 году после очередной поездки художник простудился, заболел туберкулёзом и не смог вылечиться из-за слабого иммунитета и сердечной болезни.

В августе 1900 года Исаак Ильич Левитан умер, оставив в своей мастерской несколько десятков недописанных картин и набросков.

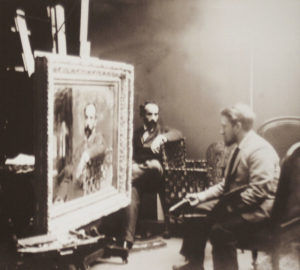

Валентин Серов за написанием портрета И. Левитана

Пейзажист Исаак Левитан прожил недолгую жизнь, но остались его замечательные работы, которые показывают красоту родного российского края и его безграничную любовь к природе России.

Его картины и сегодня радуют посетителей музеев и выставок. Большую часть картин можно увидеть в Третьяковской Галерее в Москве, а также в Государственном Русском Музее в Санкт-Петербурге.

Биография Исаака Левитана

Исаак Ильич Левитан появился на свет 3 (15) октября или 18 (30) августа 1860 года в посаде Кибарты (ныне территория Литвы). Он рос в образованной обедневшей еврейской семье. Его отец, Илья Абрамович, знавший французский и немецкий языки, происходил из раввинской семьи. У своих родителей Исаак был самым младшим из 4-х детей.

Детство и юность

Левитан-старший делал все возможное, чтобы обеспечить детей всем необходимым и дать им хорошее образование. По причине серьезных материальных трудностей, в начале 1870-х годов семейство обосновалось в Москве.

Когда Исааку исполнилось 13 лет он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Стоит заметить, что там же учился, и его старший брат Авель. Интересен факт, что в данном училище преподавали такие мастера, как Перов, Саврасов и Поленов.

Через пару лет в биографии Левитана произошла первая трагедия – умерла его мать. Тогда же у Ильи Абрамовича начались серьезные проблемы со здоровьем. Это привело к тому, что отец больше не мог работать и оплачивать учебу детей.

Семья оказалась настолько в непростом положении, что руководство училища периодически оказывало Авелю и Исааку финансовую поддержку, а в 1876 г. освободило учеников от оплаты обучения – «ввиду крайней бедности» и как «оказавших большие успехи в искусстве».

В 1877 г. скончался Левитан-старший, вследствие чего Исаак, его брат и сестры оказались в крайней нужде

В данный период биографии на него обратил внимание Алексей Саврасов, после чего взял способного ученика в свой пейзажный класс. Здесь Левитан продолжал оттачивать технику, став одним из лучших студентов

Весной того же года 2 картины Исаака Левитана участвовали в выставке и получили немало похвал от журналистов. В результате, молодой художник удостоился малой серебряной медали и 220 рублей, позволившие ему продолжить обучение.

История

Левитан провел в Плёсе три сезона, работая над этюдами «на пленэре» до полугода. Впервые он попал в Плёс в 1888 году вместе с художником А.С.Степановым и художницей и своей музой С.П.Кувшинниковой. В поисках мест для творческого вдохновения они путешествовали на пароходе по Волге и, увидев пейзажи Плёса, поспешили сойти на берег. Затем Левитан приезжал в Плёс в 1889 и 1890 году.

В Плёсе или на основе сделанных в Плёсе этюдов Левитан написал около 200 картин, которые, по словам художника М.В. Нестерова, «послужили основой для настоящей известности И.И. Левитана». К наиболее известным картинам, связанным с Плёсом, относят такие полотна, как «Вечер. Золотой Плёс», «После дождя. Плёс», «Свежий ветер. Волга», и одно из самых известных произведений художника «Над вечным покоем». Эта картина создана на основе этюда «Деревянная церковь в Плёсе при последних лучах солнца», на ней изображена Петропавловская церковь XVI века. Искусствоведы характеризуют эту картину как «пейзаж с философскими мыслями о жизни и смерти, с размышлениями о вечности мира, о смысле жизни и ее быстротечности».

«Март» (1895)

Сюжет картины художник нашел в Тверской губернии (в имении Горка), где гостил у друзей Турчаниновых. На дворе март, но зима еще не отдает свою власть весне. В лесу лежат огромные голубые сугробы. Деревья почувствовали тепло весеннего солнца и дружно тянутся к нему своими тонкими верхушками. На одной из веток виден скворечник, ожидающий первых весенних гостей. На разъезженной дороге образовались первые небольшие проталины. Деревянный дом согревают жаркие солнечные лучи, сползает подтаявший последний снег с козырька крыльца. Дверь в дом открыта. Тепло. Пригрелась на солнце молодая лошаденка, впряженная в сани.

Картина дарит радость. Зима прошла, и очень скоро прилетят и запоют птицы, побегут ручьи, прорежется и зазеленеет травка, на деревьях появятся первые листочки… Долгожданная звонкая весна вступит в свои права.

Рекомендации родителям

Опишите картину вместе с ребенком. Описать сюжет помогают наводящие вопросы:

- Где происходит действие картины?

- Какое время года изобразил Левитан?

- Чувствуется ли в этом произведении приход весны?

- Как природа встречает весну?

- Как весна влияет на настроение художника?

Попросите сына (дочь) рассказать о своих чувствах. Радуется ли он весне? Может ли человек быть равнодушным к обновлению природы?

Первое лето после училища и семья Чеховых

Весной 1885 года А. Чехов пригласил И. Левитана в подмосковную Максимовку, близ которой в Бабкино, имении Киселёвых, гостило семейство Чеховых «всем цыганским табором», по выражению Антона Павловича. Левитан в годы учёбы был дружен с Николаем, братом писателя, поэтому часто бывал в чеховской семье, сердечная атмосфера которой действовала на нервного художника успокаивающе. С этого года и навсегда Левитан особенно сблизился с Антоном Павловичем: они сошлись сначала на почве совместных остроумных представлений, оба оказались талантливыми актёрами, затем на полном взаимопонимании и родстве душ. Всю жизнь они подтрунивали друг над другом, бывало, соперничали, но немногие сохранившиеся письма свидетельствуют о том, что Левитан только Антону Павловичу доверял свои самые сокровенные тайны, только перед ним мог раскрыть душу.

Глубокое искреннее чувство к художнику через всю жизнь пронесла сестра писателя Мария Павловна. Сам Левитан, пылкий и влюбчивый, был какое-то время очарован ею, даже делал предложение (единственный раз в жизни), но продолжения роман не получил.

Здоровье и поездка в Крым

Голодное детство, полное стрессов, напряжённая учёба и поглощающий все силы труд не могли не оказать разрушающего действия на здоровье художника. Слабое сердце стало давать сбои. Получив оплату за театральные декорации для частной оперы Саввы Мамонтова в Москве, живописец, по совету врачей и друзей, в 1886 году едет в Крым поправить здоровье.

Здесь он впервые увидел море, которое потрясло его величием, красотой и грандиозностью. Написал более 50 крымских пейзажей. Но тем не менее Крым не принёс художнику ни излечения, ни особого творческого подъёма. Левитана манила другая Русь: буйные леса и широкие реки, тихие заводи и православные храмы.

Некоторое укрепление сил в Крыму позволило художнику организовать выставку своих крымских работ, которые затем были распроданы.

Личная жизнь

Первой любовью Исаака была Мария Чехова, которая приходилась сестрой знаменитому писателю. Он часто рассказывал девушке о живописи, к которой та проявляла большой интерес. Когда парень решил сделать ей предложение, девушка расплакалась и убежала.

В результате, они так и не стали супругами, однако продолжали близкую дружбу до самой кончины Левитана. Интересен факт, что накануне смерти он признался Марии, что если бы и решился когда-либо вступить в брак, то только с ней.

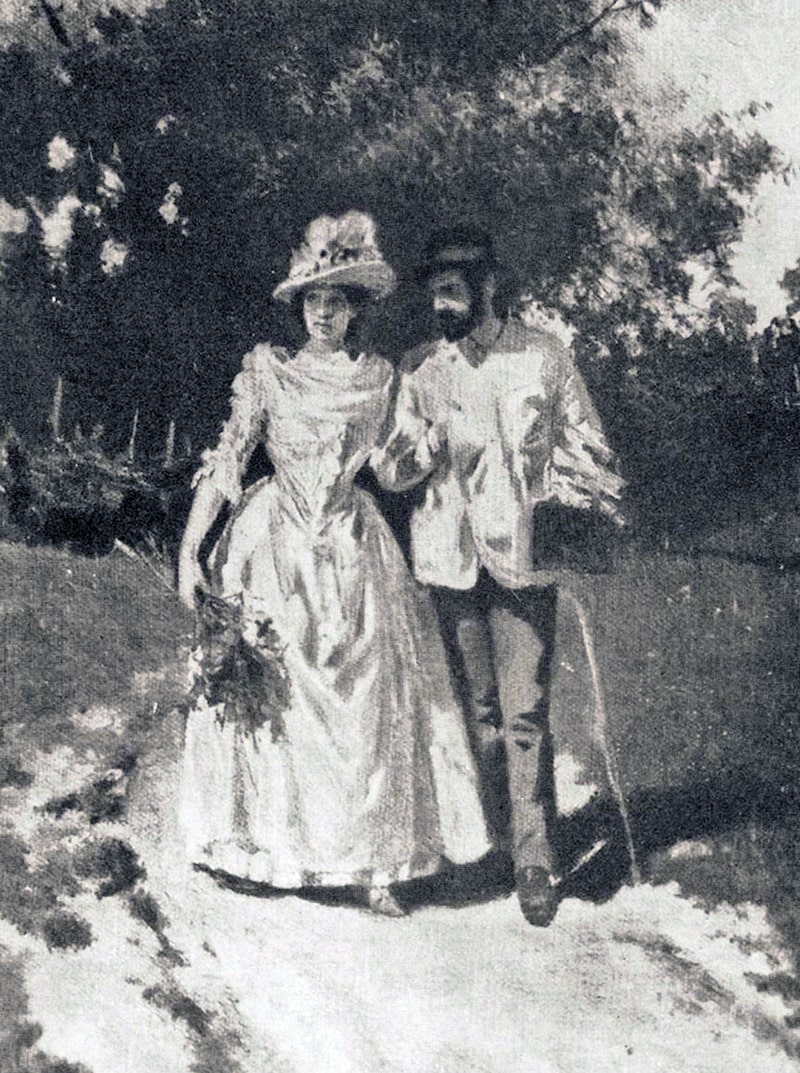

Левитан с Кувшинниковой

Левитан с Кувшинниковой

Позднее Исаак познакомился с Софьей Кувшинниковой, которая была хозяйкой салона, где собирались деятели искусства. Женщина была на 10 лет старше художника, но это не помешало их роману. Согласно распространенной версии, их отношения окончились по причине влюбленности Левитана в Анну Турчанинову.

После продолжительных выяснений отношений Софья возвратилась к мужу, а Исаак стал жить в доме Анны. Вскоре на их пути стала дочь Турчаниновой – Варвара. Юная девушка до беспамятства влюбилась в Левитана, вследствие чего между матерью и дочерью разразилась продолжительная борьба, отравившая оставшиеся годы жизни живописца.

Становление художника

Несмотря на тяжкий жизненный путь, Левитан не прекращал писать и создал достаточно большое количество пейзажных работ, таких как: «Дубовая роща. Осень» (1880, Нижегородский художественный музей), «Дуб» (1880, Третьяковская галерея), «Сосны» (1880, частное собрание), «Полустанок» (начало 1880-х годов, Дом-музей И. Левитана в Плесе), «Последний снег. Саввинская слобода» (1884, Третьяковская галерея), «Мостик. Саввинская слобода» (1884, Третьяковская галерея) и другие. Благодаря продаже некоторых произведений, а также преподаванию живописи ему удалось улучшить свое материальное положение.

Однако годы нужды и лишений подорвали здоровье художника, и в 1886 году ему пришлось отправиться в Крым на лечение. Вернувшись полным новых сил, Левитан устраивает большую выставку (более пятидесяти пейзажей). После этого ему удается осуществить свою давнюю мечту: совершить поездку на Волгу. Однако из-за неудачно выбранного времени года и плохой погоды поездка оказалась неудачной. Художник совершает второе путешествие через год. Вместе со своими товарищами-живописцами Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой он открывает для себя красоту русской природы.

Наиболее важным открытием поездки становится местечко под названием Плес. Этот небольшой городок занял значимое место в биографии Левитана. Художник был настолько поражен красотой и живописностью его видов, что возвращался туда несколько лет подряд, проводя там летние месяцы и создав несколько сотен пейзажей. Одной из знаковых картин, созданных там, стало произведение «Над вечным покоем» (1894). Спокойное величие природы, выраженное в неподвижности тяжелых туч на небе, соприкасается с бренностью человеческого бытия в изображении могильных крестов рядом с небольшой часовней. И в то же время сама часовня, стоящая на утесе, открытая ветрам и буре, являет собой стойкость и непоколебимость человеческого духа.

К началу 1890 года художник отправился в путешествие по Италии и Франции. Как и многие живописцы тех лет, он поехал в Париж, который произвел на него большое впечатление. Левитана, как и его коллег, интересовали и вдохновляли новые течения живописи, зарождавшиеся именно там. Барбизонские пейзажи и полотна импрессионистов, совершивших революцию в написании света и движения воздуха, вдохновили художника на дальнейшую работу.

Перемены в жизни

Хотя студент не смог доучиться, все же его опыт и талант были оценены по достоинству. Не раз его работы покупал меценат Павел Третьяков, чтобы пополнить свою галерею шедевров талантливых пейзажистов того времени.

Впервые он приобрел картину «Осенний день. Сокольники» в 1880 году, когда увидел ее на непрофессиональной выставке. Благодаря этому, Исаак поверил в себя и в свои способности. С этого момента началась творческая биография Исаака Ильича Левитана. А Павел Третьяков не в последний раз покупал его работы, так как и дальше наблюдал за развитием творчества еврейского художника.

Осенний день. Сокольники (фрагмент)1880 г.

Средств на жизнь все равно не хватало. Начинающий художник подрабатывал, иллюстрируя еженедельники, а также успевал рисовать и то, что ему нравилось — пейзажи. Он был очень терпеливым человеком и серьезно подходил к каждому своему творению. Скрупулёзно прорабатывал детали на холсте, учитывая все тонкости природы.

В 1880 году он стал известным как художник с неповторимым стилем. Постепенно о нем стали слышать все больше людей, а ценители искусства заметили его талант. Исаак получил признание от художников и позже вступил в Товарищество передвижников. Он стал постоянным членом художественных выставок.

Со временем он смог улучшить свое финансовое положение благодаря своему упорству и труду. Продавая свои работы, он накопил денег на лечение, ведь нищета и голод в детстве и юности плохо повлияли на его здоровье.

В 1885 году семья Чеховых пригласила Исаака погостить в Максимовку, рядом с имением Бабкино, чтобы насладиться красотами. Это был светлый период жизни художника, так как здесь он любил общаться с прекрасными людьми, ценителями прекрасного — дворянином и владельцем имения Алексеем Киселевым, Антоном Чеховым, их семьями и многими другими родственными душами. Жизнь в деревне действовала на художника успокаивающе.

Из записок Антона Чехова:«Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть Бабкино… Птицы поют, трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет сил описать… Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан».

Исаак Левитан был депрессивным человеком, часто грустил, уходил в лес надолго без еды. Даже был момент, когда хотел уйти из жизни и застрелиться. А семья Чехова влияла на него положительно, и их дружба длилась долго. С ними он был знаком ещё с подросткового возраста, когда с братом Антона — Николаем, обучались в училище художеств и зодчества.

В письмах Левитана было видно, что он доверял свои тайны и страхи только Антону Чехову. Они очень сдружились и были близки по интересам, по взглядам и имели полное взаимопонимание, схожее чувство юмора и остроумие.

Посмотрите увлекательную видео-лекцию о жизни Исаака Левитана

Зарубежные поездки

Левитан давно хотел познакомиться с европейским художественным искусством. В конце 1889 года художник отправляется в Париж на Всемирную выставку. Здесь, ознакомившись с полотнами интересовавших его пейзажистов (Коро, Милле, Руссо), Исаак становится более уверенным в себе.

После Парижа посещает Италию, пишет великолепные полотна, которым, по отзывам, всё-таки не хватает сердечности, свойственной работам, созданным на родине. По признанию самого художника, «нет лучше страны, чем Россия; только здесь может быть настоящий пейзажист».

В 1895 году – поездки в Австрию и Францию, в 1896-м – в Финляндию, в 1897-м – в Италию. Картины по мотивам путешествий. И вновь и вновь патриотический вывод, убеждение, что настоящие красоты только в России

Живопись

Левитан легко схватывал все тонкости художественного искусства, которому отдавал все силы. Тогда же у него начал вырабатываться свой стиль, который заметил знаменитый меценат Павел Третьяков. Он даже купил у Исаака картину «Осенний день. Сокольники».

В 1879 г., после покушения Александра Соловьева, вовсе не бывшего евреем, на императора Александра II, вышло постановление, запрещающее евреям проживать в Москве. В результате, Исааку пришлось вместе с родственниками перебраться в Подмосковье.

В начале 1880-х годов Левитан написал немало пейзажей с натуры, добиваясь максимальной детализации на холсте. Любопытно, что он сильно раздражал некоторых преподавателей, по мнению которых еврей не должен был касаться русского пейзажа.

Исаак так и не получил диплома и звания художника. Вместо этого ему выдали диплом учителя чистописания. Вместе с тем, его продолжали преследовать материальные трудности, вследствие чего ему приходилось жить и работать в отдаленной деревне Максимовке.

Интересен факт, что тогда же Левитану посчастливилось познакомиться с Антоном Чеховым, дружба и соперничество с которым продолжались до конца жизни. Он не переставал усиленно работать и продавать полотна, благодаря чему смог поправить свое финансовое положение.

И все же, голодное детство и тяжелый труд, давали о себе знать – у него внезапно обострилась болезнь сердца. Чтобы поправить свое здоровье он отправился в Крым, после чего начал чувствовать себя заметно лучше. Вернувшись домой он основал выставку пятидесяти пейзажей.

Отдельного внимания в творческой биографии Исаака Левитана заслуживают поездки на Волгу. На побережье реки им было написано много полотен с натуры, отличавшихся радостным настроением. За картину «На волге» он получил награду на конкурсе Московского общества любителей художеств.

Позднее Левитан провел 3 продуктивных года в Плесе, создав немало шедевров. Там же им была написана известная картина «Над вечным покоем», которую некоторые искусствоведы называют «самой русской» из всех, когда-либо созданных на русскую тему полотен.

Потом Исаак Ильич побывал в ряде европейских городов, где посещал выставки и галереи. Весной 1891 г. его избрали в состав Товарищества передвижных художественных выставок, а меценат Сергей Морозов даже оборудовал специально для него прекрасную мастерскую.

Над вечным покоем

Над вечным покоем

В 1895 г. Левитан стал автором таких знаменитых работ, как «Март» и «Золотая осень». Позже эти полотна будут куплены Третьяковым. В следующем году он повторно перенес тиф, который привел к аневризме сердца.

В 1898 г. Исаак Левитан удостоился звания академика пейзажной живописи. Будучи очень известным художником, он начал преподавательскую деятельность в стенах родного училища. Одновременно с этим, он хотел открыть большую мастерскую, где могли бы трудиться все русские пейзажисты.

Однако стремительно ухудшающееся здоровье не позволило мастеру реализовать свои идеи. Накануне смерти его полотна участвовали во Всемирной выставке в Париже. После себя Левитан оставил огромное количество работ, при этом остались незаконченными порядка 40 полотен и примерно 300 этюдов.

Жизнь и творчество Левитана

Исаак Ильич Левитан родился в 1860 году в Ковенской губернии. Его отец работал в Ковно переводчиком при французской строительной компании, давал частные уроки. В 1870 году семья художника в связи с материальными нуждами переезжает в Москву.

Вот что писал С. Шпицер о детстве Левитана со слов сестры художника:

В 1873 году Исаак поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1877 году Левитан переводится в открытую при училище пейзажную мастерскую, руководителем которой становится А. К. Саврасов. Левитан был любимым учеником Саврасова.

В 1873 году Исаак поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1877 году Левитан переводится в открытую при училище пейзажную мастерскую, руководителем которой становится А. К. Саврасов. Левитан был любимым учеником Саврасова.

Годы учебы в училище для Левитана были самыми сложными в жизни: умерли родители и начались проблемы с платой за обучение. Избежать увольнения удалось благодаря некой С. Малкиель, оплатившей тайком учебу юного живописца. Не имея ночлега, ученику приходилось прятаться в верхнем этаже училища, чтобы провести ночь в тепле. В марте 1877 года на передвижной ученической впервые были представлены два пейзажа художника «Вечер» и «Солнечный день. Весна». Саврасов получает Малую серебряную медаль.

В 1979 году картину «Осенний день. Сокольники», представленную на выставке, приобрел сам П. М. Третьяков. Это было общественным признанием художника.

С 1882 года руководство мастерской было передано известному пейзажисту В. Д. Поленову, под влиянием которого сложился новый подход Левитана к пейзажной живописи.

Левитан был сыном своего времени, его беды были схожи с народными бедами и невзгодами. Даже в свои недолгие годы славы он жил в одиночестве. Его дважды выдворяли из Москвы за неимение «права жительства». Он не обладал крепким здоровьем и не познал простых житейских радостей. Его картины выражают особую «левитановскую грусть», но она исходила не от нужды, которую художник испытывал. Эту грусть правильно истолковал Паустовский: «Он смотрел на природу глазами измученного народа». Эта любовь к природе была глубокой, настоящей, сыновьей. От картин Левитана не веет тоской и безысходностью, они призывают к раздумью.

Левитан начинал свое творчество в Подмосковье. Он уезжал на лето в Саввинскую слободу, где не только писал картины, но и охотился, бродил по окрестностям с любимой собакой Вестой, наблюдая различные состояния природы. Так появились такие произведения, как «Осень», «Последний луч», «Пасека» …

Особое место в творчестве занимают годы, проведенные художником на Волге. В волжских пейзажах чувствовалась творческая зрелость Левитана.

Были у художника любимые уголки природы, где ему больше всего нравилось работать. Это живописный городок Плес и его окрестности. В Плесе были созданы многие известные картины: «Вечерний звон», «Вечер. Золотой Плес», «Ветхий дворик», «После дождя. Плес»

Картина «Весна. Большая вода» (1897)

«Весна. Большая вода» — картина-мелодия. Она созвучна произведению Антонио Вивальди «Весна».

Пришла весна. Широко разлилась река. Вода заполнила все овраги, затопила огороды, дома, рощу. Далеко от дома уплыла деревенская лодка. В воде стоят многочисленные деревья. Их стволы отражаются в речной глади как в зеркале. В прекрасном отражении художник точно повторил не только небо и облака, но стройность и кривизну, толщину и хрупкость деревьев.

Вот какими словами описал свои впечатления от картины И. Левитана «Весна. Большая вода» знаток русской живописи М. Алпатов:

Рекомендации родителям

Рассмотрите картину вместе с ребенком и попросите его составить по ней рассказ. Предложите сыну (дочери) прослушать музыкальное произведение Вивальди «Весна». Понять картину помогут следующие вопросы:

- Какая весна изображена на картине? (Ранняя).

- Почему деревья оказались в воде? (Разлилась река, растаял снег на пригорках).

- Что произошло после разлива реки?

- Как ведет себя вода?

- Какие чувства к весне испытывает художник? (Нежность. Его радуют неожиданности, которые преподносит человеку весна и большая вода).

Болезнь и смерть

В 1896 г. художник вторично переболел тифом. Из-за этого обострилась аневризма сердца. В 1899 г. он по настоянию врачей отправился в Ялту на лечение. Но заболевание уже приобрело необратимый характер, и лечение не помогло.

И. Левитан ушел из жизни 22 июля (4 августа) 1900 г. Около 300 этюдов и 40 картин остались незавершенными

Для детей будет важно знать, что в 1901 г. в Санкт-Петербурге и Москве состоялась посмертная выставка художника

На ней было представлено даже незавершенное полотно “Озеро”.

Более сжатая для доклада или сообщения в классе

Вариант 2

Интересные факты

- На художника часто находили приступы меланхолии. Однажды он предпринял попытку самоубийства.

- Во время обучения в училище он столкнулся с ярким проявлением шовинизма и национализма. Некоторые преподаватели были возмущены самим фактом того, что художник еврейского происхождения “смеет касаться” русской природы.

- В 1892 г. Левитан увлекся своей замужней ученицей, С. Кувшинниковой. Этот эпизод был описан Чеховым в рассказе “Попрыгунья”. Писатель осудил этот роман, и их отношения с Левитаном испортились навсегда.

-

/10

Вопрос 1 из 10

Саврасов в жизни Левитана

Алексей Саврасов (1830-1897) – педагог Левитана, пожалуй, оказавший самое большое влияние на него. В пейзажный класс знаменитого академика 14-летний Исаак попал по настойчивому ходатайству самого мастера, который угадал в юном художнике родственную душу (Левитан учился сначала у жанриста Перова).

Это был совершенно удивительный педагог. С наступлением весны Саврасов со своими учениками отправлялся на природу. Только здесь были его настоящие уроки, где мастер учил наблюдать, запоминать, улавливать тонкости и нюансы. Многие относились к Саврасову, как к человеку со странностями, а Исаак действительно понимал и чувствовал его без лишних слов. Впоследствии чуткий и наблюдательный Левитан картины природы запоминал и переносил на свои полотна не фотографически, а творчески: менял композицию, светотени, цвета по наитию. Именно под началом Саврасова Левитан постигал и науку «озвучивания» картин: учился передавать кистью шорох листьев, журчание воды, дальние раскаты грома и звон колоколов.

Становление

Апрель 1885 г. ознаменовался знакомством Левитана с А. П. Чеховым. Дружба этих ярких, талантливых людей, была непростой и порой походила на яростное соперничество.

Во второй половине 80-х годов финансовое положение Исаака Ильича стабилизировалось. Но непростое детство и беспокойная юность неблагоприятно сказались на состоянии здоровья. У художника резко обострилось сердечное заболевание.

Здоровье нормализовалось после поездки в Крым. После этого художник организовал выставку 50 пейзажей.

В 1888 г. состоялось путешествие Левитана на Волгу, о котором он давно мечтал. Во время этой поездки художник “влюбился” в местечко Плес, где провел три замечательных в плане творчества летних сезона. Именно там он создал около двухсот пейзажей, в том числе и картину “Над вечным покоем”.

Его картины “Золотая осень” и “Март” были приобретены П. М. Третьяковым. В 1896 г. Левитан, А. Попов и В. Симов организовали совместную выставку.

В 1898 г. художник стал Академиком пейзажного творчества. Ему поступило предложение преподавать училище живописи, студентом которого он когда-то был.

Изучая краткую биографию Исаака Левитана, следует запомнить, что к наиболее известным картинам И. И. Левитана относятся полотна “Осенний день”, “Березовая роща” и “Вечер на Волге”.