Начало творчества

По окончании Академии Воробьев получил золотую медаль, удостоился личного дворянства и был определен помощником Ф.Я.Алексеева (1753-1824 гг.) для писания видов русских городов. Три года увлекательной, плодотворной работы с натуры в Москве, Орле, Воронеже. Проба сил в разной технике: акварель, рисунок, масло.

«Уборка сена» (1812 г.)

М.Н.Воробьев. Уборка сена.1812 г.

В имении Л.Н.Львова “Никольское” близ Торжка Воробьев написал небольшую картину “Уборка сена”. Непритязательный у нее сюжет: два крестьянина заняты будничной работой. Тощая лошаденка на фоне старой мельницы. Хорошо скомпонована жанровая сцена. Глубокие тени, упавшие на землю. Динамика движения серых с белесым отсветом облаков на солнечном небе. Глядя на картину, приходит ощущение тревоги и хрупкости сельской тишины.

Так в одном из ранних полотен художнику удалось передать романтическое мироощущение, которое найдет завершенное выражение в его городских пейзажах.

Русская живопись. Художник Воробьев Максим Никифорович. Биография. Картины

Известный русский пейзажист. Писал главным образом городские пейзажи, в которые внес свойственные романтизму черты повышенной взволнованности. Учился в Академии художеств в Петербурге. Академик. В 1812-1814гг. числился художником при главной квартире Русской армии. Участник военного похода во Францию и Германию; побывал на фронте во время Русско-Турецкой войны. Просмотреть картины Воробьева

Биография и творческая деятельность

Русский художник Максим Никифорович Воробьев родился 6 (17) августа 1787 года в Пскове. Отец будущего художника был солдатом одного из петербургских полков, впоследствии был определен в качестве «смотрителя материалов» в Академию художеств. По его просьбе десятилетнего Максима Воробьева приняли в Академию, где поначалу он обучался в архитектурном классе. Его преподавателем по пейзажной живописи был известный художник Ф.Я. Алексеев. Максим окончил курс обучения в 1809 году с Большой золотой медалью, которую он получил за картину «Вид новостроящейся церкви Казанской Богоматери с околичностями». Однако из-за сложной военно-политической обстановки в Европе (войн Наполеона), как и другие выпускники Академии этих лет, не смог воспользоваться правом на поездку за границу. Вместо этого Воробьев в качестве помощника Алексеева по «снятию различных видов» работал в Москве, Орле, Воронеже.

В 1813-1814 годах Максим Никифорович числился художником при Главной квартире русской армии, был участником военного похода в Германию и Францию, присутствовал при занятии русскими войсками Парижа. Вскоре Воробьев получает звание академика, написав картину «Торжественное молебствие, совершенное русским духовенством в Париже на площади Людовика XV в присутствии союзных войск». Местонахождение данной картины в настоящий момент неизвестно.

В 1817-1818 годах художник работал в Москве. В этот период Воробьев сделал множество натурных зарисовок, акварелей и рисунков, на основе которых впоследствии написал картины «Вид Кремля из-за реки Яузы» и «Вид Кремля от Каменного моста». В 1820 году Максим Никифорович отправляется в творческую командировку на Восток, за время которой он посетил Смирну, Иерусалим, был у Иордана, Мертвого моря, в Родосе, на Кипре. Натурные рисунки и акварели, отразившие это путешествие, а также написанные на их основе картины, передающие яркую красоту Востока находятся в Третьяковской галерее и Государственном Русском музее. Наиболее известные произведения — «Босфор», «Вид Смирны», «Мертвое море», «Вид Иерусалима», «Вход в Родосский порт». В 1821 году художник возвращается в Петербург. Два года спустя он получает звание профессора за картины «Вход в храм Воскресения Христова в Иерусалиме» и «Вид петербургский с Невы-реки во время лунной ночи».

В 1828 году Воробьева направляют в Главную квартиру 2-й армии на Дунае в связи с русско-турецкой войной. Здесь художник пишет свои известные картины «Вид военного телеграфа под Варной» (1829), «Берег моря близ Варны».

В 1830-е годы в творчестве Воробьева важное место занимает Петербург. Широкую известность получили его городские пейзажи «Осенняя ночь в Петербурге» (1835), «Набережная Невы у Академии художеств» (1835)

В 1844-1845 годах художник отправляется в Италию, где в качестве пенсионера Академии художеств находится в то время его сын Сократ. Побывав в Риме, Неаполе, на Сицилии, Воробьев сделал ряд рисунков и пейзажей сепией и акварелью. По возвращении в Петербург художник пишет замечательные произведения, отражающие красоту Средиземного моря, берега Сицилии, Везувия, среди которых «Итальянский вид ночью» и «Приморский пейзаж».

В начале 1840-х годов в жизни художника случилось личное горе – умирает его жена. Сам Воробьев впадает в душевный и творческий кризис. Это отразилось в картине «Дуб, поражаемый молнией», написанной в 1842 году, которая пронизана чувством глубокого отчаяния.

Своим творчеством Воробьев сделал огромный вклад в формирование русской пейзажной живописи. Однако помимо творческой деятельности Максим Никифорович с 1815 года в течение сорока лет преподавал в Академии художеств, где обучал будущих пейзажистов — сначала как помощник Ф.Я. Алексеева, а позднее как руководитель класса. Среди его учеников такие известные русские художники, как М.И. Лебедев, братья Г. Г. и Н. Г. Чернецовы, И. К. Айвазовский, Л.Ф. Лагорио, А.П. Боголюбов.

Умер Максим Никифорович Воробьев 30 августа (11 сентября) 1855 года в Петербурге.

Значение творчества[ | код]

Дуб, раздробленный молнией. Аллегория на смерть жены художника. 1842

Современники ставили Воробьёва очень высоко. Н. В. Кукольник, издатель «Журнала изящных искусств», отзывался о «Виде Константинополя», действительно одной из лучших картин Воробьёва, так: «это не картина, а ода из воды, земли и воздуха». К лучшим же картинам рода открытого пейзажа с далёким горизонтом принадлежат «Мёртвое море» и некоторые виды Невы. «Ночной вид Невы», о котором было упомянуто выше, по стилю напоминает французского художника Жозефа Верне. Впрочем, изображение воды в движении, в особенности большие волны, слабо удавались нашему художнику, которого главная сила заключалась в линейной и воздушной перспективе и в разумном понимании отношения между силами красок. Если в числе произведений Воробьёва было немного чисто художественных, то это следует приписать не недостатку таланта в нём, а тому обстоятельству, что много лет он, относительно выбора сюжетов и отчасти способов их обработки, был в зависимости от посторонних указаний. Таковы, например, его картины, относящиеся к войне г., большая часть его перспективных картин святынь Иерусалима, изображения парадов, торжественных въездов и т. п. работы, в которых безусловная верность с действительностью была господствующим требованием. Большая часть деятельности Воробьёва была служебно-художественная, и только в редких случаях он беспрепятственно отдавался художественному настроению, причём он передавал не только общие впечатления от широких пространств, но занимался и мирной жизнью природы, как это видно в некоторых видах Парголова. Самая оригинальная его художественная попытка, впрочем, более смелая, чем успешная, это — «Гроза» (удар молнии в дерево), с человеческой фигурой, скрывающейся от страшного явления, оптическая задача, почти невозможная для живописи. Техника картин Воробьёва полна знания, обдумана и закончена, но при всем том свободна.

Могила М. Воробьёва на Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры

Артистическая натура Воробьёва выказалась ещё в его занятиях музыкой: он прекрасно владел скрипкой.

Вид Иерусалима, 1821

Материально Воробьёв был поддерживаем заказами императора и других высочайших особ, пожизненной пенсией за успешное выполнение палестинского поручения; кроме того, он писал картины для графа А. X. Бенкендорфа, князя М. С. Воронцова, причём он нередко делал по их желанию повторения некоторых лучших своих картин. Однако под конец многие из его произведений не были никем приобретаемы, так что у художника составился целый музей его картин, которые разошлись по рукам лишь после его смерти, будучи разыграны в лотерею, не имевшую большого успеха.

Главные картины Воробьёва находятся во дворцах, в имении Фалль графа Бенкендорфа и в немногих частных собраниях. В Эрмитаже находится «Придел Голгофы». В настоящее время они не могут служить руководством и образцом, но в своё время Воробьёв научил многому и многих не только пейзажистов, но даже жанристов и архитекторов. Он, как никто другой, не мог создать талантов, так что в длинном списке его учеников встречается больше тружеников (например, братья Г. Г. и Н. Г. Чернецовы), чем талантов; тем не менее в числе последних есть такие имена, как безвременно умерший Лебедев, Л. Лагорио и М. К. Клодт; А. П. Боголюбов, И. И. Шишкин вначале были учениками Воробьёва, также как и братья Горавские и Гине, Дорогов. Подробное жизнеописание Воробьёва см. «Вестник изящных искусств» 1890 г., статья Петрова.

Биография[править | править код]

Сын обер-офицера, который служил вахтёром в академии, в десятилетнем возрасте поступил воспитанником в академию (1797), и показал большие успехи в рисовании, перспективе, архитектуре (профессор Тома де Томон) и пейзажной живописи; наставниками его в последнем были Ф. Я. Алексеев и, вероятно, пейзажист М. М. Иванов. Род живописи, избранный молодым художником или, вернее, назначенный ему академическим начальством, был архитектурно-пейзажный. Он хорошо рисовал и группировал человеческие фигуры, оживлявшие его картины.

В 1809 году Ф. Я. Алексеев, пейзажист декорационного направления, участник экспедиции для изучения исторических местностей Средней России, получил в помощники, для писания видов городов, молодого Воробьёва. Для оживления этих видов человеческими фигурами Алексеев решил изобразить эпизоды посещения городов государем. Эта официальная задача была выполнена им и Воробьёвым с успехом.

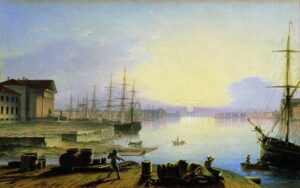

Восход солнца над Невой, 1830

В 1813—1814 гг. Воробьёв присутствовал при главной квартире в Германии и Франции, а в г. совершил по поручению правительства путешествие в Палестину, где он вычертил, вымерил и зарисовал все главнейшие места, чтимые христианами. Трудность этого предприятия заключалась в том, что все измерения и рисунки надо было делать тайком от надзора местных мусульманских властей. Кроме храмов, Воробьёв нарисовал несколько пейзажных видов Иерусалима и Мёртвого моря, а по пути в Палестину — виды Константинополя, острова Родоса, Смирны, Яффы и др. Все эти материалы для будущих картин заключались в 90 листах акварельных рисунков, частью эскизных, частью весьма оконченных. Путешествие Воробьёва к Святым Местам было устроено Николаем Павловичем, тогда ещё великим князем, который желал привести в надлежащий вид храм Воскресения Христова, в Новом Иерусалиме, в окрестностях Москвы.

С 1823 г. Воробьев — профессор пейзажного класса Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. По возвращении в Петербург Воробьёв написал «Преддверие храма Воскресения в Иерусалиме» () и в том же году — «Нева со стороны Троицкого моста при лунном освещении». Позднее — «Внутренность придела Голгофы в храме Воскресения» (фигуры выражают момент призыва к причащению). В г. написал: «Восход солнца над Невой», «Мёртвое море», «Вечер у Абу-Гоша арабского шейха» (почти жанровая картинка), «Вид Смирны». Во время турецкой войны в 1828 г. Воробьёв состоял при свите Николая I для рисования и писания этюдов по его указаниям. Плодом этого времени были, между прочим: «Вид осады Варны», «Взрыв Варны», «Вид Одессы», «Корабль во время бури, на котором находился государь». Глубоко сохранившиеся воспоминания об Иерусалиме были вызваны к жизни через 16 лет после палестинского путешествия («Общий вид Иерусалима», а также «Вид Константинополя с азиатского берега»).

С 1840 г. начинается печальный период жизни Воробьёва; потеряв нежно любимую жену, он стал перерождаться морально в худшую сторону, впал в излишества, развившие в нём болезнь, от которой он скончался в г.; в тот же период понизилась и художественная его деятельность. Последние годы своей жизни он занимался преимущественно итальянскими видами, по этюдам, сделанным им в окрестностях Рима и Палермо, во время путешествия — гг.

Был погребён на Смоленском православном кладбище, рядом с женой. В 1936 году прах и памятник перенесены в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Городские пейзажи М.Воробьева

Изображения Москвы

М.Н.Воробьев.Вид Московского Кремля (со стороны Каменного моста).1819 г.

М.Н.Воробьев.Вид Московского Кремля (со стороны Каменного моста).1819 г.

Художник еще не раз возвращался к картинам на подобные сюжеты, положившие начало традиции изображения воинских и государственных церемоний в русской живописи. Но сколь ни значительны были успехи Воробьева на официальном живописном поприще, лирическая природа его художественного дарования выразилась в другом.

“Вид Московского Кремля (со стороны Устьинского моста)” (1818 г.)

М.Н.Воробьев.Вид Московского Кремля (со стороны Устьинского моста).1818 г.

М.Н.Воробьев.Вид Московского Кремля (со стороны Устьинского моста).1818 г.

В 1818 году появилась большая картина художника “Вид Московского Кремля (со стороны Устьинского моста)”. Кремль писали многие отменные мастера, но произведения Воробьева заметно выделяются. Конечно не из-за документальной точности передачи храмов, башен и колоколен.

Художник представил кремлевский холм как чудо, отраженное в зеркале вод Москвы-реки, вознесенное будто самой природой над обыкновенным и заурядным. Нельзя не почувствовать восторг живописца перед неповторимой, созданной руками человека красотой Московского Кремля.

Художники и до Воробьева писали Кремль, но он нашел такую точку обзора, которая давала возможность представить древний ансамбль наиболее целостно. Линейная перспектива сменяется у него световоздушной — от этого пространство кажется бесконечно глубоким.

Воробьев был одним из первых в русском искусстве, кто “населил” улицы, площади, набережные горожанами с их повседневными заботами. Полощут женщины белье на отлогих берегах Москвы- реки, заняты нехитрым промыслом рыбаки, идут по своим делам прохожие. Такие простые приметы реальной жизни переданы живописцем с большой теплотой и любовью.

Изображения Петербурга

Творческая судьба художника была связана не только с Москвой, но и с новой столицей- Петербургом, который стал для него источником вдохновения.

М.Н.Воробьев. Восход солнца над Невой. 1830 г.

М.Н.Воробьев. Восход солнца над Невой. 1830 г.

“Вид Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге” ( 1817 г.)

М.Н.Воробьев.Вид Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге.1817 г.

М.Н.Воробьев.Вид Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге.1817 г.

Картина Воробьева “Дворцовая набережная” получила такую популярность, что пейзажисту пришлось рисовать несколько вариантов.

В чем же секрет небывалого успеха произведения с изображением гранитной набережной Невы и рядом каменных дворцов? Вероятно, в том, что Воробьев открыл ускользающее от обычного взгляда очарование Дворцовой набережной в предрассветный час, неузнаваемо меняющий знакомый пейзаж.

Растворяются, теряют четкие очертания в лучах поднимающегося солнца каменные громады. Их торжественная череда, нарочито смещенная Воробьевым к правому краю картины, освобождает место для показа рассветного неба, для “легких и чистых”, как писали современники, “струй” Невы, впитавших краски наступающего утра.

Одному французу, изумленному игрой невских волн на полотне Воробьева, живописец объяснил, что он воплотил образ, вызванный музыкой великого Моцарта. Иностранец не понял художника. И тогда Воробьев взял в руки скрипку. Потрясенный человек признавался, что “никогда не предполагал столь тесной связи между музыкой и живописью”.

“Осенняя ночь в Петербурге” ( 1835 г.)

В пору творческой зрелости Воробьев написал картину “Осенняя ночь в Петербурге”. Когда смотришь на нее, понимаешь- этот художник настоящий поэт. Полотно нельзя назвать иначе как романтической балладой, посвященной прекрасному городу.

М.Н.Воробьев.Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими сфинксами на Неве ночью. 1835 г.

М.Н.Воробьев.Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими сфинксами на Неве ночью. 1835 г.

Сильвестр Феодосиевич Щедрин

Сильвестр Феодосиевич Щедрин (1791 — 1830) — сын известного скульптора и племянник живописца Семена Щедрина. До напгих дней дошло мало ранних произведений художника. Среди них — картина «Вид на Петровский остров в Петербурге» (1817), еще сохраняющая во многом характер академических пейзажей. В 1818 г. Щедрин как пенсионер Академии был направлен в Италию. Там, в условиях почти полной независимости от академических требований; с большой силой выявились реалистические стремления художника, его интерес к натуре, к живой природе. Сравнение первых, исполненных в Италии, картин с последующими позволяет установить, какой значительный перелом произошел в творчестве Щедрина. Работы последнего пятилетия жизни художника это уже не столько виды местности, сколько картины природы, в которых приобретают особое значение условия, определяющие ее конкретное состояние — время дня, освещение, погода и т. п.

В пейзаже «Озеро Альбано» (ок. 1825) изображен один из живописных уголков окрестностей Рима. Яркий свет пробивается через густую листву деревьев, его блики ложатся на дорогу, огибающую озеро. С большим искусством переданы художником контрасты света и тени, делающие почти ощутимым нагретый солнечными лучами воздух.

Картина «Терраса» (1827) близка по общему решению предыдущему пейзажу, но в ней еще более чувствуется характерная для Щедрина черта — художник не представлял себе мир природы существующим независимо от людей. Он внимательно изучал народный типаж, его национальное своеобразие. В картинах Щедрина мы видим бредущих по дорогам крестьян и погонщиков мулов, упитанных монахов, отдыхающих на террасе, рыбаков из окрестных прибрежных городков.

С.В. Щедрин. В окрестностях Неаполя

Сильвестр Щедрин наряду с Воробьевым явился в русской живописи создателем первых марин — картин с изображением моря. В видах окрестностей Неаполя «Сорренто» (конец 1820-х гг.) и «Амальфи» (те хе годы) художник добивается впечатления беспредельности горизонта, неуловимо для глаз ослабляя интенсивность тона и меняя окраску моря, берегов и неба. По тонкости живописного мастерства, по светлому оптимистическому чувству, утверждающему радость жизни, эти пейзажи Щедрина, как и dce творчество художника, принадлежат к классическому наследию русской культуры.

Детство

Он родился в семье отставного солдата в 1787 году. Когда Воробьевы перебрались из Пскова в Петербург, маленький Максим оказался прямо в обителе муз — Академии художеств (счастливое предзнаменование!). Его отцу, получившему здесь место вахтера, отвели небольшую каморку. Но душа мальчика рвалась туда, где на стенах и потолках он мог созерцать живописные и скульптурные образы прекрасных женщин в легких, развевающихся одеждах, мудрых старцев, благородных мужчин.

Кто-то из молодых художников, приметивших любопытного мальчика, рассматривающего росписи, показал изображение темноглазого юноши с нежным лицом. Максим запомнил его имя — Рафаэль Санти. Всякий раз, встречаясь с ним глазами, он чувствовал, как учащенно бьется сердце.

Отец замечал — сын все что-то чертит обломками графита, подобранными в классах, ночами плачет.

И Никифор решился — на стол “высочайшего совета” легло прошение, написанное корявым, неразборчивым почерком: “…отдаю сына своего Максима, родившегося в 1787 году августа 6-го числа, с тем, что до истечении срочного времени обратно и ниже на время каких бы то причин не было требовать не буду…”

Работы в путешествиях

Воробьеву посчастливилось многое повидать. Огромное количество рисунков, акварелей, сепий привез он из путешествия в Палестину. В качестве рисовальщика участвовал в экспедиции графа В.М.Головнина в Китай. Глубокое впечатление произвела на него могучая и суровая стихия Байкала.

М.Н.Воробьев. Вид Иерусалима,1821 г.

М.Н.Воробьев. Вид Иерусалима,1821 г. М.Н.Воробьев.Босфор. Вид на Константинополь.1829 г.

М.Н.Воробьев.Босфор. Вид на Константинополь.1829 г.

«Итальянский пейзаж» (1847 г.)

В 1844- 1846 годах в путешествии по Италии Воробьев сделал много зарисовок и этюдов в окресностях Рима и Палермо. И позже на их основе писал картины.

М.Н.Воробьев.Итальянский пейзаж.1847 г

М.Н.Воробьев.Итальянский пейзаж.1847 г

Учителя молодого художника

Максим Воробьев достиг больших успехов в архитектурном деле. Поэтому не удивительно, что учителя всеми силами старались развивать в нем именно эту черту. Курировал образование юноши сам Томас де Томон – известный французский архитектор и живописец. Не меньший вклад в обучение Воробьева внесли Ф. Я. Алексеев и М. М. Иванов.

Таким образом, после окончания академии Максим Никифорович умело рисовал пейзажи, а также грамотно составлял архитектурные проекты. Впоследствии этот талант определит всю его дальнейшую судьбу и прославит как одного из лучших художников-пейзажистов своего времени.

Работы, посвященные землям Востока

Пребывая на Святой земле, Воробьев нарисовал множество замечательных пейзажей. Так, лучшими его работами считаются картины, изображающие вид Иерусалима и Константинополя. Также он сумел достоверно запечатлеть природу вокруг города Смирна, Яффа и островов Родоса. Увиденное в этих краях надолго засело в душе художника, и даже возвратившись домой, он еще долго изображал пейзажи далеких заморских земель.

Что же касается государственного задания, то его Воробьев Максим исполнил с потрясающей точностью. Благодаря этому Николай Первый смог воплотить в жизнь свой гениальный план по реконструкции в окрестностях столицы храма Воскресения Христова. Сам же художник получил небывалую славу и признание, благодаря чему его имя стало витать у всех на слуху.

Воробьева Ольга и ее чудесные картины

Художник Ольга Павловна Воробьёва – современный российский художник. В 2000 году с отличием окончила Ульяновское училище культуры, художественно-графическое отделение.

Во время обучения в 1998-2000 годах участвовала в городских выставках молодых художников.

Окончив учебу, работала дизайнером рекламы. В 2004г. вернулась к занятиям живописью.

Приглашалась на обучение в США.

В настоящее время живёт и работает в Москве. Является членом Профессионального Союза Художников. Её работы находятся в частных коллекциях за рубежом и в России.

В основном Ольга, пишет маслом натюрморты. Основной сюжет ее работ – прекрасные букеты цветов.

Великое путешествие к Священной земле

1820 год стал знаменательным для художника. Правительство Царской России остро нуждалось в архитектурных эскизах Иерусалимских храмов, дабы по ним соорудить местные святыни. Но таковых в их архивах не было, поэтому кому-то необходимо было съездить в Палестину и там зарисовать новые проекты.

И тут они вспомнили о таланте, которым обладал Воробьев Максим. Естественно, против воли государства идти никто не мог, поэтому художнику пришлось смириться с их указом и отправиться в это опасное приключение. Трудным оно было потому, что в те времена территория Иерусалима была полностью под контролем у мусульман, а значит, христиан там особо не жаловали.

Но, невзирая на все трудности, Максим Воробьев отправился в столь далекую страну, дабы выполнить поручение государства. Забегая наперед, заметим, что путешествие прошло вполне благополучно. За время, проведенное в жаркой стране, художник сумел нарисовать более 90 работ, большинство из которых были искусными эскизами христианских святынь.

Работа под надзором Федора Алексеева

Бывший наставник высоко ценил талант своего воспитанника. Поэтому неудивительно, что в 1809 году он выбрал именно его в качестве своего ассистента. Вместе они отправились изучать исторические места Царской России, попутно зарисовывая самые красочные из них. Это был весьма кропотливый труд, который требовал максимальной самоотдачи от художников, и они с ним успешно справились.

Более того, они смогли оживить картины, дорисовав на них образ царя. Эта идея подарила им признание государя, что впоследствии прославило их на всю страну. Теперь Воробьев Максим был непросто ассистентом, а полноценным художником, способным работать самостоятельно.

Литература[править | править код]

- Очерки жизни и творчества

- Смирнов Г. В. Максим Никифорович Воробьев, 1787–1855 / Г. В. Смирнов. — М.—Л. : Искусство, 1950. — 31 с., 6 л. ил. — (Массовая библиотека).

- Словари и энциклопедии

- Власов В. Г. Воробьёв Максим Никифорович // Стили в искусстве : Архитектура, графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура : словарь : в 3 т. / В. Г. Власов. — СПб. : Кольна, 1996. — Т. 2 : Словарь имён : А—Л. — С. 215. — 543 с., л. ил. : ил. — ISBN 5-88737-005-X. — OCLC .

- Воробьев, Максим Никифорович // Бойченко — Геонджиан / сост. библиограф О. Э. Вольценбург ; авторы ст.: Л. А. Беспалова, А. Х. Грансберг, Л. М. Левина … . — М. : Искусство, 1972. — С. 339–340. — (Художники народов СССР : Биобиблиограф. слов. : в 6 т. / Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобраз. искусств ; редкол.: Т. Н. Горина (отв. ред.), Т. К. Вагнер, Б. В. Веймарн … [] ; 1970—, т. 2).

- Коновалов Э. Г. Словарь русских художников : новый полный биографический : / Э. Г. Коновалов. — Москва : Эксмо, 2012. — С. 129–130. — 618, с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-699-53614-6. — OCLC .

- Крылов Н. Н. Воробьёв Максим Никифорович / Н. Н. Крылов // Три века Санкт-Петербурга : энциклопедия : в 3 т. / руководитель проекта С. И. Богданов; исп. руководитель проекта Б. В. Ерохин; отв. ред. В. В. Яковлев. — СПб. : Издательство СПбГУ, 2003. — Т. 2 : Девятнадцатый век, кн. 1 : А — В. — С. 607–608. — 680 с. — 5000 экз. — ISBN 5-8465-0052-8. — ISBN 5-8465-0123-0.

- Петрушевский Ф. Ф. Воробьев, Максим Никифорович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1892. — Т. VII. — С. 199–200.

- Worobjeff, Maxim Nikiforowitsch // Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker : unter Mitwirkung von etwa 400 Fachgelehrten bearbeitet und redigiert : : in 37 Bd. / von H. Vollmer, B. C. Kreplin, H. Wolff, O. Kellner; herausgegeben von Hans Vollmer. — Leipzig : Verlag von E. A. Seamann, 1947. — Bd. 36 : Wilhelmy – Zyzywi. — S. 255. — 616 S. — OCLC .

Обучение в Академии художеств

Не оказалось таких причин, которые заставили бы 11-летнего воспитанника Максима Воробьева расстаться с мечтой стать художником.

Однако его зачислили сначала в архитектурный класс знаменитого Тома де Томона, автора здания Биржи и Ростральных колонн в Петербурге. Учеба под руководством строгого француза, приверженца ясных и четких классических линий, оказала большое влияние на Воробьева.

Последние академические годы прошли в живописном классе прославленного Федора Алексеева. Как тоненькая ключевая струйка, затерянная в лесной глуши, настойчиво и терпеливо пробивает русло на широкий простор, так в глубине веков берет начало жанр городского пейзажа, обретающий с течением столетий законное и славное место в отечественном искусстве. Сначала очень условные изображения архитектуры в иконописи, на фресках. Первые “першпективные” виды, которыми расписывались в 17-ом веке павильоны в кремлевских садах при царе Алексее Михайловиче.

Но вот бурная Петровская эпоха, как и всему в России, сообщила “видописанию” мощное движение вперед. Гравюры, “кунсты” запечатлели стремительные успехи российского градостроительства. Проходит время, и вместо сухих, идеально правильных видов — “прешпектов” в живописи появился одушевленный образ города, запечатленный Ф.Алексеевым. Плечом к плечу с мастером работает его молодой ученик Воробьев. Следующее слово в искусстве за ним — самым талантливым последователем знаменитого пейзажиста.

Максим Воробьев: биография ранних лет

Будущий художник родился в семье военного офицера, ушедшего в отставку. Произошло это 6 августа 1787 года. Любовь к искусству была привита Максиму с раннего детства, ведь он рос в окружении множества прекрасных картин. Все дело в том, что его отец работал вахтером в Академии Художеств, а потому часто брал сына с собой.

Это привело к тому, что все преподаватели в академии хорошо знали, кто такой Воробьев. Максим изо дня в день приносил им свои работы на проверку, покуда взрослые не узрели в них проблески настоящего таланта. В конечном счете руководство пришло к мнению, что десятилетний мальчишка достоин обучаться в стенах их учреждения, и взяли его к себе.

Последние годы великого мастера

Закат творчества Максима Воробьева приходится на 1940 год. Это связано с трагической гибелью его супруги, что повергло художника в пучину отчаянья. Дабы утолить горечь потери, он с головой погрузился в алкоголь и гуляния, что с годами окончательно подорвало его здоровье. В завершение он подхватил неизвестную болезнь, которую врачи так и не смогли вылечить. Именно она привела Воробьева к гибели в сентябре 1955 года.

Сегодня многие критики недооценивают творчество Максима Воробьева, так как считают его слишком приземленным. Однако им следует понимать тот факт, что большинство его картин являлись государственными заказами. И лишь немногие из них были написаны маэстро в порыве настоящего вдохновения. Но даже так его работы по-прежнему восхищают людей, а разве не это является главным показателем таланта?

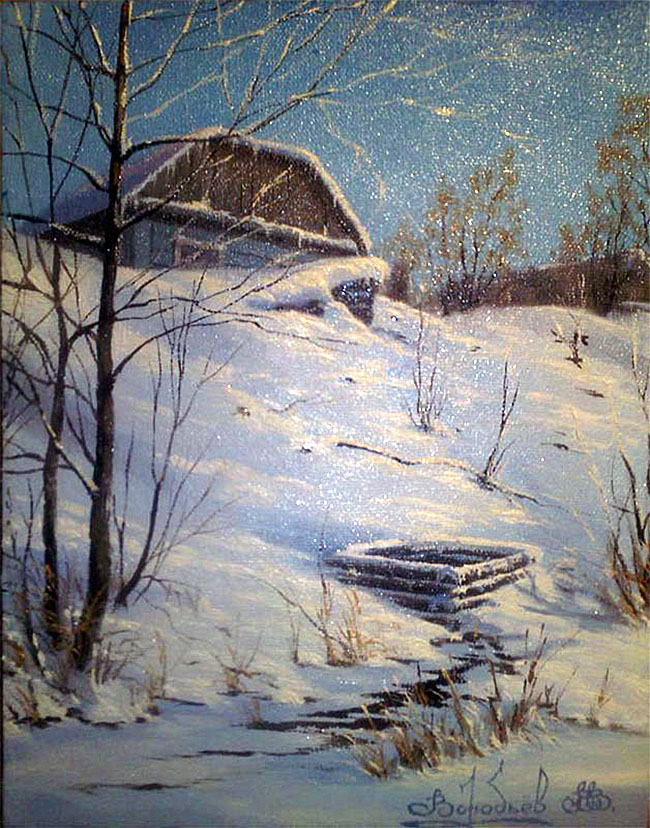

Художник Владимир Воробьёв. Зимнее

У реки.

Воробьёв Владимир Викторович родился в 1970 году в городе Льгове Курской области. Его юношеское увлечение живописью стало занятием всей жизни. Сейчас Владимир Викторович член союза Московских художников. Его работы известны не только у нас в стране но и за рубежом. В частности, Германии, Франции и Соединенных Штатах.

Зимний вечер в лесу.

Свет в окне.

Морозный день.

До весны.

Русская охота.

Зимний вечер.

Зимой со стороны Сейма.

Зимняя фантазия.

Зимняя сказка.

Тонкий лед.

Зимнее солнце.

Кот и воробей.

Деревушка.

Сковала льдом.

Зимняя речка.

Сейм в декабре.

Зимой.

Успенский храм зимой.

Морозное утро.

Зимний Сейм.

Башня зимой.

Речка зимой.

Успенский храм.

Зимний закат.

Под снегом.