Ярлыки

-

«Вирсавия»

(1) -

«Даная»

(1) -

«Девочка с персиками»

(1) -

«Девушка освещенная солнцем»

(1) -

«Кружевница»

(1) -

«Ночной дозор»

(1) -

«Пётр на смертном ложе»

(1) -

«Портрет неизвестной в тёмно-голубом платье»

(1) -

«Последний день Помпеи»

(1) -

18 век

(9) -

Академия хкдожеств

(1) -

Академия художеств

(1) -

Александр Македонский

(2) -

Алексей Петрович Антропов

(2) -

амулеты

(1) -

анималист

(1) -

анималистический жанр

(1) -

Антон Лосенко

(1) -

Анубис

(1) -

Апеллес

(1) -

архитектура

(1) -

барокко

(2) -

богиня Хатхор

(1) -

Брюллов К.П. Автопортрет

(1) -

Брюллов Карл

(1) -

Бурлаки

(1) -

бытовой жанр

(1) -

В.А. Тропинин

(1) -

Валентин Серов

(4) -

Василий Андреевич Тропинин

(1) -

Великий сфинкс

(1) -

Виргилиус Эриксен

(1) -

Вишняков Иван

(1) -

Гентский алтарь

(1) -

Георг Кристов Гроот

(1) -

Геродот

(2) -

Гертье Диркс

(1) -

Гиза

(1) -

Гор

(1) -

Горький

(1) -

графиня Юлия Самойлова

(1) -

грифоны

(1) -

Губерт ван Эйк

(2) -

Д.Г. Левицкий

(1) -

Дашур

(1) -

Джордж Стаббс

(1) -

Джосер

(2) -

Древний Египет

(8) -

Египет

(1) -

Екатерина II

(1) -

Елизавета Петровна

(1) -

Ермолова

(1) -

Женский портрет 18 века

(1) -

живописец Иван Аргунов

(1) -

живопись

(3) -

Живопись Нидерландов

(1) -

Живопись Нидерландов 15 века

(2) -

жизнь и творчество

(1) -

И. Е. Репин

(2) -

И.Е. Репин «Царевна Софья»

(1) -

И.Е. Репин за границей. «Садко в подводном царстве»

(1) -

Иван Аргунов

(2) -

Иван Никитин

(3) -

идущие вброд

(1) -

изображение Мадонны

(1) -

изображения лошадей

(1) -

Икона «Ангел Златые власы»

(1) -

Илья Репин

(1) -

Имхотеп

(1) -

интимный портрет

(1) -

Иоганн Фридрих Гроот

(1) -

Исаак Ильич Левитан

(1) -

искусство портрета

(1) -

историческая живопись

(1) -

исторические картины

(1) -

исторический жанр

(1) -

история жизни и любви Рембрандта и Саскии

(1) -

история создания Русского музея

(1) -

К.Е. Маковский

(1) -

канопы

(1) -

Каравакк

(1) -

Карл Брюллов

(2) -

картина «Бурлаки на Волге»

(1) -

картина «Воскрешение дочери Иаира»

(1) -

классицизм

(1) -

классицизм. Карло Расстрели

(1) -

конный монумент

(1) -

Константин Тон

(1) -

Коровин

(1) -

Красная пирамида

(1) -

крепостной художник

(2) -

критический реализм

(1) -

Левитан

(1) -

Левицкий

(1) -

Ломаная пирамида

(1) -

Лоренс Альма-Тадема

(1) -

Луи Токке

(1) -

М.И. Козловский

(1) -

Мазини

(1) -

Мари Анн Колло

(1) -

Мари Луиза Элизабет Виже-Лебрен

(1) -

Медный всадник

(1) -

Медум

(1) -

Мемфис

(1) -

Микерин

(1) -

Михаил Микешин

(1) -

мумия

(1) -

набережная

(1) -

Наполеон Бонапарт.

(1) -

натюрморт

(1) -

Невский проспект

(1) -

немес

(1) -

Нидерланды

(4) -

Никитин Иван

(1) -

О. А. Кипренский

(1) -

острохарактерные народные типажи

(1) -

Павел Федотов

(1) -

памятник А.С. Пушкину

(1) -

памятник Екатерине Великой

(1) -

парадные портреты

(1) -

парадный портрет

(1) -

парадный портрет Петра III

(1) -

пейзаж

(1) -

Пётр III

(1) -

пирамида

(1) -

пирамида Микерина

(1) -

пирамида Хеопса.

(1) -

пирамида Хефрена

(1) -

Пирамиды

(3) -

площадь Искусств

(1) -

поздний академизм

(1) -

Портрет

(1) -

портрет А.С. Пушкина

(1) -

портрет графини М.А. Румянцевой

(1) -

портрет Е.С. Авдулиной

(1) -

портрет Иды Рубинштейн

(1) -

портрет императрицы Елизаветы Петровны

(1) -

портрет Сары Фермор

(1) -

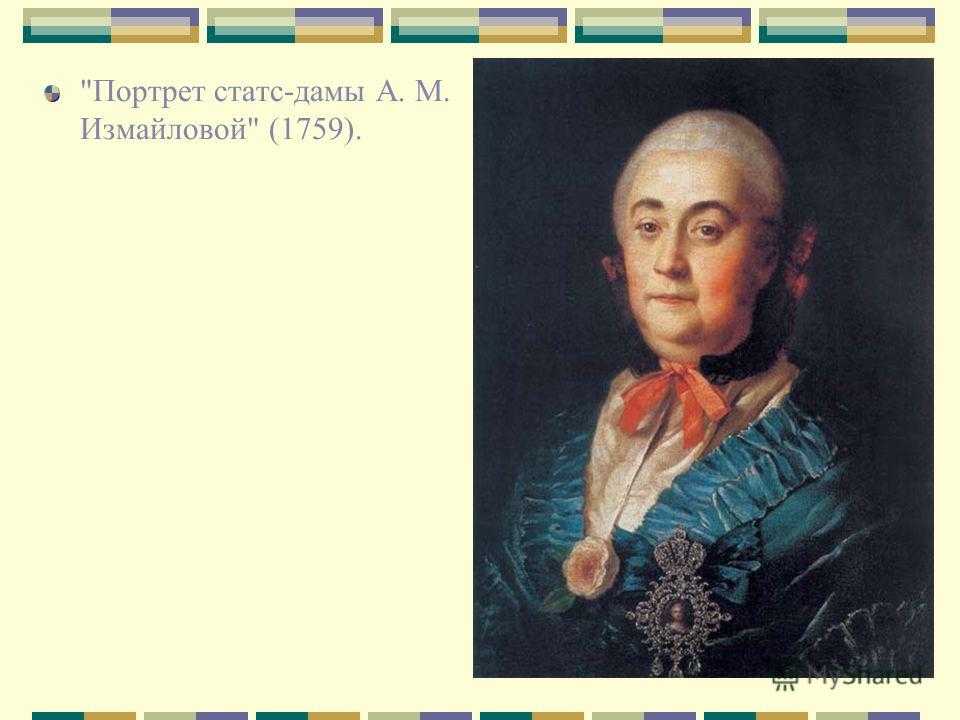

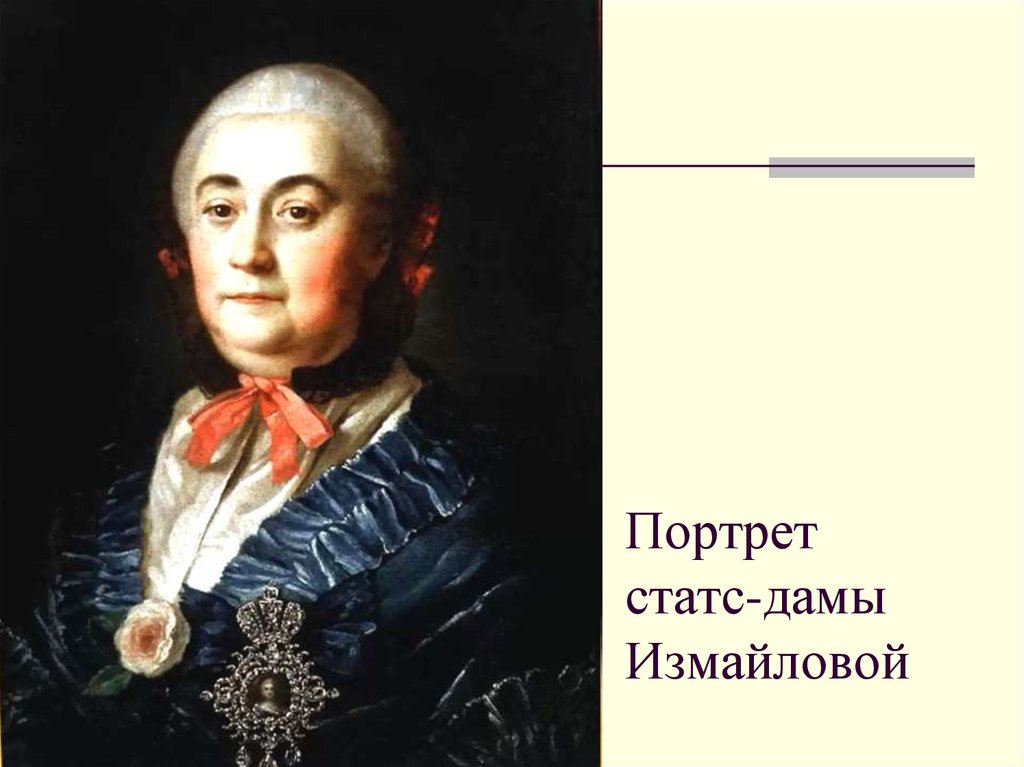

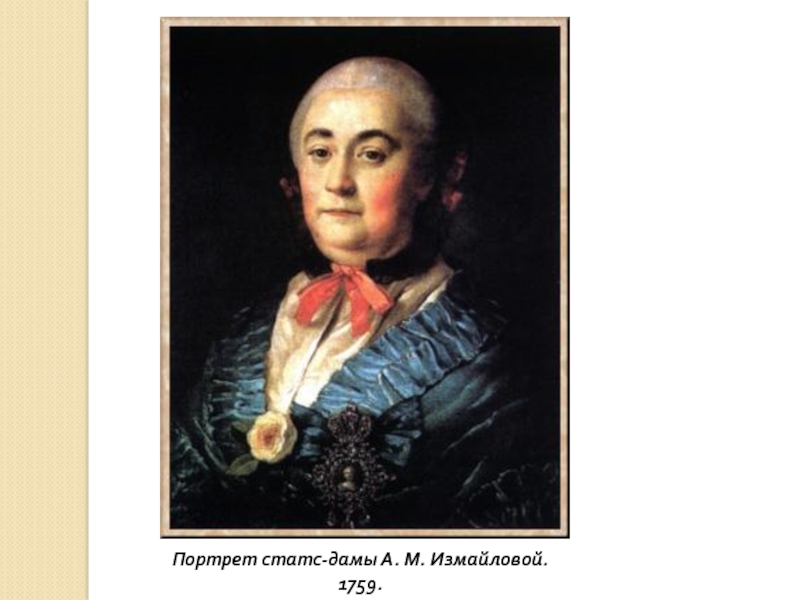

портрет статс-дамы А.М. Измайловой

(1) -

Портрет супругов Арнольфини

(1) -

портретист

(2) -

портреты

(2) -

портреты Екатерины II

(1) -

портреты Петра I

(1) -

портреты Саскии

(1) -

портреты светских красавиц

(1) -

портреты смольнянок

(1) -

прерафаэлиты

(1) -

приветствие

(1) -

придворный живописец

(1) -

реализм

(2) -

Рембрандт ван Рейн

(2) -

Репин И.Е.

(2) -

Риччи Себастьяно

(1) -

Рождество Христово

(1) -

рококо

(4) -

Рокотов

(1) -

романтизм

(2) -

русский классицизм

(1) -

Русский музей в СПб

(2) -

русский пейзаж

(1) -

русский реализм

(1) -

Санкт-Петербург

(3) -

саркофаг

(2) -

Саския ван Эйленбюрх

(1) -

Северное возрождение

(2) -

Северное возрождение.

(1) -

сентиментализм

(1) -

сердаб

(1) -

Серов Валентин

(2) -

скарабей

(1) -

скульптор М.К. Аникушин.

(1) -

скульптура

(2) -

Снофру

(2) -

список литературы

(1) -

строительство пирамиды

(1) -

сфинксы

(1) -

Таманьо

(1) -

Титус ван Рейн

(1) -

учеба в Академии художеств

(1) -

Ф.С. Журавлёв

(1) -

фараон

(4) -

фараон Хеопс

(1) -

фараоны четвёртой династии

(1) -

Хеб-сед

(1) -

Хендрикье Стоффельс

(1) -

Хеопс

(4) -

Хефрен

(1) -

Химеун

(1) -

Хкдожник-баталист В.В. Верещагин

(1) -

Хуфу

(1) -

Чемесов

(1) -

Чудеса света

(1) -

Шаляпин

(1) -

Этьен Фальконе

(1) -

Юсуповы

(1) -

Ян ван Эйк

(4) -

Ян ван Эйк — портретист

(1) -

XIX век

(2) -

XV век

(4) -

XVIII век

(2)

Трудности Карьеры

Хотя Сурбаран был опытным художником, некоторые из его работ выявили его ограниченность. Творения его мастерской были иногда плохого качества, возможно, из-за его негодных помощников. И когда работы Бартоломе Эстебан Мурильо стали популярны в Севильи, Сурбаран оказался смещенным со звания лучшего художника в городе , хотя он и пытался безуспешно подражать стилю Мурильо.

Карьера Сурбарана была в самом разгаре в 1630-х годах. В 1640-х годах монастыри предлагали меньше заказов, снижая его финансовые возможности. Когда внутренний рынок был в упадке, Сурбаран повернулся к Новому свету, экспортируя целый ряд полотен. Однако конфискации флота не позволили ему получить некоторые платежи, что усугубило его финансовые трудности. В 1650-е годы, он вновь сосредоточился на внутренних заказах, хотя Сурбаран больше не получал высокие гонорары как когда-то.

Творчество Васильевой с примерами картин

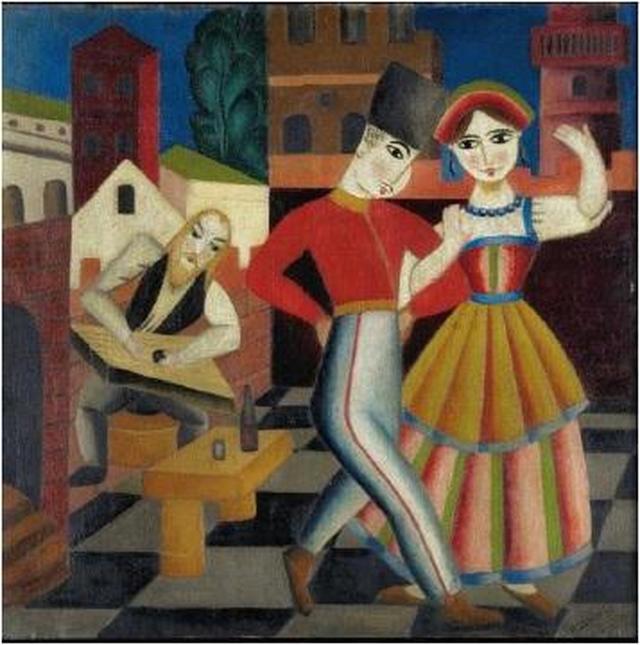

Как мы писали выше, творчество Марии Ивановны Васильевой было разнообразным, так как она пробовала себя в разных направлениях, стилях и жанрах. Однако наиболее известной ее сделали картины в стиле кубизма и гротескные куклы, о которых мы и расскажем далее.

Работы Васильевой в стиле кубизма

Многие знали Марию Васильеву как эпатажную яркую женщину, которая блистала на вечеринках и могла запросто сплясать или погадать на картах. Однако в творчестве она была куда более спокойной, вдумчивой и активно использовала свой широкий кругозор. Свобода взглядов позволяла ей творить вне академических рамок, привнося в мир искусства нечто новое. Она стала одной из первых русских женщин, кто в начале двадцатого века не побоялся окунуться в радикальное для своего времени направление кубизма.

М. Васильева. «Танец». 1913 г.

М. Васильева. «Танец». 1913 г.

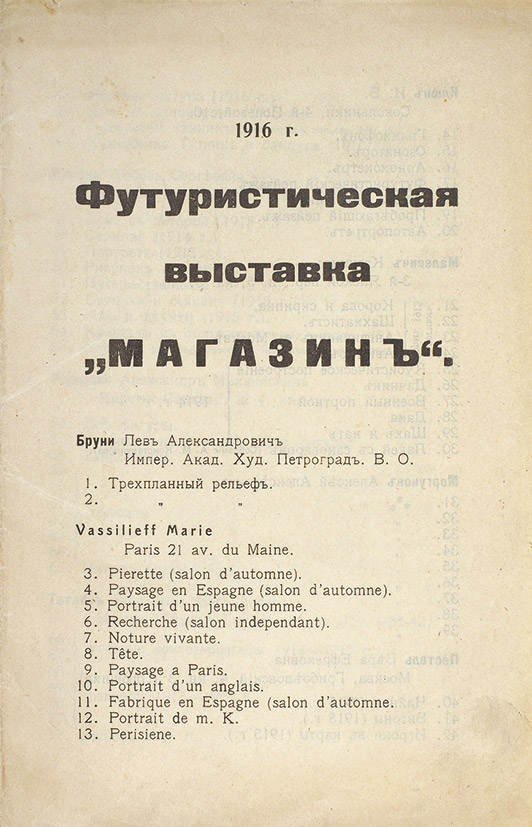

В 1915 году она приняла участие в скандально известной выставке авангардистов «0,10» в Петрограде, где ее кубистические композиции соседствовали рядом со знаменитым «Черным квадратом» Казимира Малевича. Одних этот шаг привел в восторг, в то время как другие были разочарованы им. Так, известный искусствовед и государственный деятель Луначарский с сожалением заявил, что подающая надежды своей твердостью рисунка и фантазией Васильева примкнула к художникам-примитивистам. Однако художницу такая критика не останавливала и в 1916 году она уже демонстрировала свои работы на футуристической выставке «Магазин» вместе с Малевичем, Родченко, Поповой, Экстер и другими известными авангардистами. На рисунке ниже представлены работы, которые она показала на выставке «Магазин».

Кубистические работы Марии Васильевой разнообразны по своему стилистическому исполнению. В них прослеживаются эксперименты с цветом, формами, самим разложением на формы и последующей сборкой. Эксперименты, которые помогали ранним кубистам отражать новые стороны реальности. Например, такое характерное дробление представлено в картинах «Клоун» или «Сидящая женщина». Несмотря на то, что персонажи в этих работах буквально собраны из фигур разнообразных форм, а цвета очень контрастны, зритель сможет распознать цирковой наряд и грим клоуна, а также рассмотреть образ женщины.

М. Васильева. «Сидящая женщина». 1910 г.

М. Васильева. «Сидящая женщина». 1910 г.

Следующим полем для экспериментов стало смешение кубизма с другими течениями. Например, в творчестве Васильевой представлены картины так называемого лирического кубизма или смеси кубизма с примитивизмом. Среди русских художников в этом же направлении творил Роберт Фальк, во многих кубистических картинах которого присутствует мягкость, а упор сделан на психологическую составляющую героев. Мария Васильева также делает немалый упор на психологическую составляющую, например в необычном исполнении портрета Жана Кокто, в картине «Девочка с кошкой» или «В кафе».

М. Васильева. Портрет Жана Кокто

М. Васильева. Портрет Жана Кокто

Гротескные куклы Васильевой

В начале двадцатого века было модно украшать диваны подушками и куклами. Мария Васильева попробовала создавать свои куклы, использую разнообразные материалы. В ход шли ткань, кожа, папье-маше, клеенка, проволока и другие материалы. В 1916 году она впервые показала свои куклы на выставке, организованной в салоне d’Antin на средства Поля Пуаре. Художнице буквально посыпались заказы, в том числе от ее знаменитых друзей. Например, художник Пабло Пикассо, которых увлекался африканской скульптурой, пришел в восторг от кукол художницы и даже заказал ей гротескную куклу себя. Так на свет появились знаменитые куклы его самого, Анри Матисса, Гийома Аполлинера и других мэтров. Гротескные художница с успехом продавала в магазине украшений Поля Пуаре, что ей позволяло в том числе помогать неимущим художникам.

М. Васильева. Гротескные куклы

Интересно, что в 1920-е годы создание тряпичных кукол и национальных костюмов для них стало одним из популярных способов заработка для русских эмигранток. Толчком для этого послужила благотворительная выставка княгини Марии Павловной в 1921 году. Одни шили куклы на дому, а другие в мастерских. Кукольная мастерская Васильевой считалась в те годы одной из самых крупных в Париже. Куклы прославились в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине и других городах, о них писали в прессе. Так, в 1920 году в обзоре Art et Décoration Мари Дормуа высоко оценила куклы Васильевой. Она назвала их подлинными произведениями искусства со своим характером, который легко узнаваем из тысячи других кукол. Сегодня часть этих кукол можно увидеть в музее Монпарнаса в Париже.

М. Васильева. Гротескные куклы

Евгений Антропов сейчас

В 2019 году с участием актера на экраны вышел биографический проект «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», в котором Антропов предстал в образе друга детства знаменитого футболиста. Другая работа Евгения тоже связана с ретротематикой. Это детективный сериал «Подкидыш», в котором события развиваются во времена НЭПа.

Евгений Антропов в 2019 году

Новым опытом для исполнителя стала работа в фильме «Тварь». Картина, в которой главные роли достались Елене Лядовой и Владимиру Вдовиченкову, создана в жанре хоррора.

В 2020 году Антропов радует поклонников проектами «Женщина в состоянии развода» и «Своя земля», в которых он появился в главных ролях. Также репертуар артиста пополнился фильмами «Калашников» и «Про Веру», сериалом «Большие надежды». Кроме того, состоялась премьера сериала «Перевал Дятлова», посвященная трагической гибели тургруппы Игоря Дятлова. Евгению досталась роль участника рокового похода Александра Колеватова.

Успех в качестве художника

После окончания обучения в 1617 году Сурбаран переехал в город Ллерена, недалеко от Фуэнте-де-Кантос. После женитьбы он годами работал художником-наемником. После смерти своей первой жены, Марии Паес, в 1623 году, Сурбаран женился на Беатрис де Моралес в 1625 году. Деньги и семейные связи, которыми обладала вторая жена Зурбарана, были благом для его карьеры, что позволило ему вернуться в Севилью.

В то время, религиозные ордены были важным источником работы для художников, и Сурбаран искал подобные заказы, проживая в Севилье. В 1627 году, он написал картину «Христос на кресте» для Доминиканского монастыря. Эта шедевральная работа сделала Сурбарана уважаемым, востребованным художником и обеспечила постоянным доходом от заказов. Он получил приглашение поселиться в городской совет Севильи в 1629 году.

Поскольку он в основном работал на монашеские ордена, большая часть работ Сурбарана состояла из религиозных образов. Многие из его богословски вдохновленных картин являются простыми, но эмоционально убедительными, работами, которые демонстрируют его натуралистический стиль, а также его умелое использование света и тени. Несколько светских произведений Сурбарана включают в себя изысканные натюрморты, такие как «Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой» (1633 г.), а также серия «Подвиги Геракла», написанная для дворца Буэн-Ретиро в Мадриде.

Ирина Мирошниченко и драматург Михаил Шатров

Первая серьезная влюбленность в жизни Мирошниченко закончилась походом в ЗАГС. Она еще училась в десятом классе, когда в студии при театре «Ленком» повстречала своего будущего мужа Михаила Шатрова.

Ирина Мирошниченко в молодости

Ира собиралась стать актрисой, ходила на вечерние подготовительные занятия, а драматург Шатров был ее преподавателем. Изящная девушка Ирина покорила его мгновенно.

Ирина Мирошниченко и Михаил Шатров

Он влюбился, стал ненавязчиво и тактично ухаживать, понимая десятилетнюю разницу в возрасте. Михаил познакомил Иру со своими известными друзьями, вместе они посещали премьерные спектакли и выставки.

Супруги прожили в браке двенадцать лет, однако со временем увлечение каждого своей работой и частое отсутствие Ирины, в связи со съемками, отдалили их друг от друга.

Ирина Мирошниченко с Михаилом Шатровым (на фото слева)

К тому же карьера Мирошниченко набирала обороты, и актриса пока не желала иметь детей. Окончательно пара рассталась в 1972 году, причиной развода стала новая любовь Ирины.

География — любимый школьный предмет

До того как стать известным, Паустовский сменил десятки городов и профессий. Родившись в Москве, через 6 лет переехал на Украину, где жил, взрослел, писал первые очерки в журналы. Затем вернулся в Москву, устроившись кондуктором трамвая. В городе он пробыл недолго — ждала работа на санитарных поездах. А после — на заводах в Екатеринославе, Юзовке, Таганроге.

Февральская революция вернула его в Москву для работы репортером, но следом опять пошли переезды: Киев, Одесса, Крым, Сухуми, Батуми, Тбилиси, Баку, Ереван. Паустовский побывал даже в Северной Персии, пока в 1923 году не вернулся в Москву.

Выставка произведений почетного члена РАХ Измаила Ефимова в Йошкар-Оле

Другие выставочные залы

Выставка открыта: 09.09.2021 – 21.10.2021

Место экспонирования: Республиканский музей изобразительных искусств Республики Марий Эл (Йошкар-Ола , ул.Гоголя,15)

Ефимов Измаил Варсонофьевич – почетный член Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Республики Марий Эл, лауреат Государственной премии МАССР, лауреат Молодежной премии РСФСР.

В экспозиции представлено собрание произведений Измаила Ефимова из коллекции музея. Зрители смогут познакомиться с его ранними студенческими работами, проследить, как меняется стилистика живописных и графических работ на разных этапах творчества художника.

В 70-80 годах прошлого века его главной темой является быт, история и культура горномарийского народа, природа горного края. В местной природе и деревенской жизни художник черпает новые идеи, впечатления, которые дают ему повод размышлять о многом: об истоках древней финно-угорской культуры, о традициях и современных веяниях, проникших в повседневный быт хранителей традиций семьи и рода.

С начала 21 века художник много и успешно работает в новой условно-символической живописной системе, создавая оригинальные серии работ. Это новое стилистическое направление получило название «этнофутуризм» и было обозначено культурологами как один из вариантов постмодернизма, возникшего в конце ХХ века. Измаил Варсонофьевич за многие годы творчества в этом направлении постоянно находится в поиске новых идей, новых тем, новых форм, ни одна его работа не похожа на другую.

Измаил Ефимов родился в деревне Порандайкино Горномарийского района Марийской АССР, детство и школьные годы прошли в выселке Революция. В 1964 году он окончил Вершино-Сумскую восьмилетнюю школу, затем Микряковскую среднюю школу; в 1971 году — Казанское художественное училище, в 1977 – Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. С 1980 года он — член Союза художников СССР (Союз художников России). В 1997-2011 годах являлся главным герольдмейстером при Президенте Республики Марий Эл. Он почётный член Всероссийского Геральдического общества (с 2001г.), член постоянной комиссии Геральдического совета при Президенте РФ (с 2014 г.), автор Государственного герба и флага Республики Марий Эл, Штандарта и Знака Президента Республики Марий Эл, государственных и иных наград Марий Эл.

Произведения мастера представлены в музейных коллекциях России, Финляндии, Испании, Венгрии, Эстонии, Швейцарии, а также в частных собраниях.На основе пресс-релиза

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

версия для печати

Детство и юность

Ирина Петровна – коренная москвичка, из интеллигентной семьи. Родилась в 1929 году. Папа Петр Карпович Манукян – дипломированный инженер, специалист по электронной технике. Мама Лидия Александровна – детский врач, заведующая столичным «Домом подкидышей», преподаватель 1 Медицинского института. В отсутствие тотально занятых на работе родителей, вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием детей, родная тетушка Каринэ – сестра главы семейства.

Любовь к поэзии девочка унаследовала от папы. Он обожал творчество Пушкина, и зачастую декламировал Ирине и ее сестре Елене, нетленные творения великого поэта. В семье разговаривали на армянском (родном для папы) и русском языке. Непринужденная лингвистическая тренировка развила у девочки способность бегло осваивать любые иностранные наречия. В школе она с легкостью изучила немецкий и английский язык, к выпускному классу созрело желание заниматься переводческой деятельностью.

После окончания школы с золотой медалью, девушка поступила в Московский Государственный университет (на лингвистический факультет). Завершив основной курс, продолжила изучение языковедческих дисциплин в аспирантуре, одновременно устроилась на работу гидом-переводчиком (к этому времени бегло изъяснялась уже на 5 языках).

Важным событием в жизни стало случайное знакомство с туристом из Швеции. Девушка упомянула в беседе, что ей нравится шведская поэзия. Новый знакомый подарил любознательному гиду сборник шведских народных песен. Ирина их перевела. Получилось красиво и звучно. Молодому супругу (Ирина вышла замуж за начинающего иллюстратора Льва Токмакова) понравилась ее работа, и он отнес переводы в издательство, с которым в это время сотрудничал. Так, с легкой руки Льва Алексеевича, в 1961 году увидела свет первая книга его талантливой жены «Пчелы водят хоровод».

Воодушевленная успехом, Ирина Петровна продолжила работу над переводами зарубежной литературы, и взялась за написание собственных стихов и рассказов. Еще в детстве у нее возникла тяга к рифмовке. В школьные годы юная поэтесса сочинила несколько стихотворений, и передала (через подругу) тетрадку со своими произведениями Василию Ивановичу Лебедеву-Кумачу. Детское творчество получило негативную оценку знаменитого поэта. Долгое время Ирина не решалась заниматься поэзией, и все же тяга к творчеству взяла своё. Она написала несколько произведений, которые пришлись по душе редактору популярного детского журнала «Мурзилка», и были опубликованы.

Мэтр советской поэзии Самуил Яковлевич Маршак, увидев в журнале стихи начинающей поэтессы, позвонил ей, пригласил в гости, в беседе очень тепло отозвался о творчестве. Позднее (после выхода в свет сборника «Деревья») авторитетный литературный деятель рекомендовал одаренного автора в Союз писателей. Известность Токмаковой стала набирать обороты. Одна за другой выходили в свет книги, появились мультипликационные экранизации лучших работ. Книги писательницы стали настоящим подспорьем для родителей, пекущихся о всестороннем воспитании своих чад. Каждая новая работа доброй сказочницы находила теплый отклик у пап, мам и их малышей.

Семья и дети Ирины Мирошниченко

Семья и дети Ирины Мирошниченко всегда были объектом для документальных фильмов и домыслов. Стоит уточнить, что росла в полной семье Ирина Мирошниченко, отец Петр Исаевич Вайнштейн оставил свою супругу, она через закрутила бурный роман с аккордеонистом Яковом Розенкером, который был моложе своей избранницы на двадцать семь лет. Они вскоре поженились, но Ирина отчима, который был старше ее на пять лет, не приняла, хотя брак просуществовал четыре десятка лет.

При этом причиной распада семьи было то, что Петр Исаевич воевал и лишился легкого, кроме того, с войны он принес открытую форму туберкулеза. Этим коварным недугом переболели все члены его семейства, включая Ирину, но потом мужчину направили жить в санаторий в Подмосковье. Его супруга отказалась поехать с ним и попросту нашла нового здорового кавалера, но Ира всегда была на стороне отца.

Детей у актрисы не было ни в одном браке, а о причинах подобного явления она никогда не сообщала.

Театр и фильмы

Евгений Антропов участвовал в таких постановках ЦДР Алексея Казанцева и Михаила Рощина, как «Пуля» Натальи Мошиной, «Ночь Феникса» по мотивам рассказов Татьяны Толстой и Юрия Буйды, «Внеклассное чтение» по Толстой. В 2014 году в Театре.doc состоялась премьера спектакля Алексея Куличкова и Сергея Шевченко «9 месяцев/40 недель», в котором речь шла о периоде ожидания матерью ребенка.

Евгений Антропов в фильме «Кремень»

Карьеру в кино Евгений Антропов начал в 2007 году с фильма Алексея Мизгирева «Кремень», где сыграл главную роль недавно демобилизовавшегося парня Антона, который ради лучшей жизни решается на переезд в Москву из родного города.

С самого начала кинокарьеры Евгений Антропов поставил себе высокую планку. В 2008 году артист появился в драме «Жизнь взаймы», где сыграл главного героя Дениса Комарова, детдомовского выпускника, который знакомится с избалованным отпрыском семьи Адамовых. Вместе с Антроповым в фильме снялись Наталья Андрейченко, Александр Клюквин и Леонид Бичевин. Премьера киноленты состоялась в 2009 году на канале «Россия».

В этом же году выходят фильмы «Антикиллер Д.К.: любовь без памяти», в котором актер перевоплощается в персонажа Шамана, и «Колян», где Евгений играет главную роль. В киноленте Натальи Ивановой «Снегирь» Антропов вновь перевоплощается в персонажа со сложной судьбой: подростка, потерявшего мать во время родов, который решается на воспитание собственного малолетнего брата.

Евгений Антропов в роли Михаила Заварзина

После ряда ролей второго плана в проектах «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований – 4», «Раскрутка», «Три женщины Достоевского» Евгений получает главную роль в военной драме Александра Аравина «Команда восемь» 2011 года выпуска.

В 2011 году фильмография актера пополняется еще тремя разножанровыми картинами: лирической комедией «Огуречная любовь», криминальной мелодрамой «Пандора», историческим детективом «Черные волки». В остросюжетной драме Алексея Мизгирева «Конвой» Евгению Антропову досталась роль дезертира Тимохи, а в сериале «Дурная кровь» с Марией Козаковой и Павлом Прилучным в главных ролях актер перевоплотился в персонажа Леху.

В 2013 году актер воплотил роли бойца спецгруппы в сериале «Привет от Катюши», журналиста в фильме «Прощание», сержанта ДПС в киноленте «Свиридовы», лейтенанта в драме «Умник». В 2014-м на экраны выходит фильм Дмитрия Константинова «Грешник», в котором Евгений сыграл главного героя — 20-летнего Влада. Вместе с ним в съемках приняли участие Андрей Смоляков, Любовь Аксенова, Дмитрий Куличков, Дарья Урсуляк.

Евгений Антропов на театральной сцене

В детективном сериале «Прощай, любимая…» актер представил юриста Егора Тропарева. В драме «Чудотворец», посвященной событиям перестроечного периода, Евгению посчастливилось поработать на одной площадке с Филиппом Янковским, Федором Бондарчуком, Оксаной Фандерой, Михаилом Горским, Галиной Польских. В комедии «Норвег» 2015 года выпуска с Евгением Мироновым и Ксенией Раппопорт в главных ролях Евгению Антропову досталась эпизодическая роль.

В 2016 году на канале СТС стартовала трансляция комедийного сериала «Беглые родственники» с Дмитрием Ендальцевым, Анной Андрусенко, Сергеем Жигуновым, Жанной Эппле, Анатолием Журавлевым, Агриппиной Стекловой в главных ролях. В истории про сложные семейные отношения Евгений Антропов исполнил роль полицейского, который ищет строительного афериста, отца одного из семейств.

В криминальной драме немецкого режиссера Кристиана Альварта «Безбашенный Ник» с Тилем Швайгером в главной роли Евгений вновь появляется в образе полицейского. В российском многосерийном детективе «Погоня за шедевром» актер также примеряет форму стража порядка.

Евгений Антропов в роли милиционера Тараса Зайцева

Летом 2018 года состоялась премьера сериала «Гурзуф», в котором речь пошла о расследуемом преступлении в небольшом городке начала 60-х годов. Убийство простого школьного учителя скрывает за собой целую цепочку преступлений, которые совершаются бандой в других городах. Евгений Антропов перевоплощается в этом фильме в милиционера Тараса Зайцева, помощника главного следователя Родиона Стоцкого в исполнении Петра Федорова.

↑ Первые самостоятельные работы

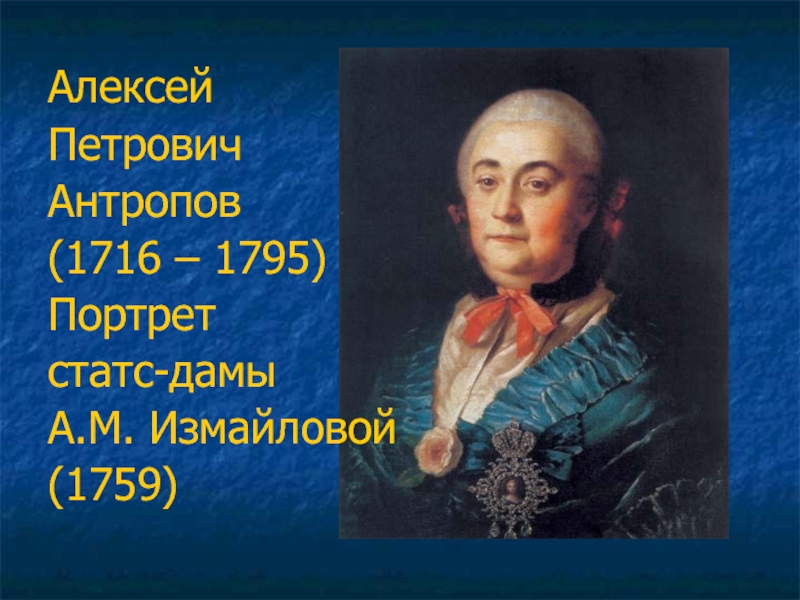

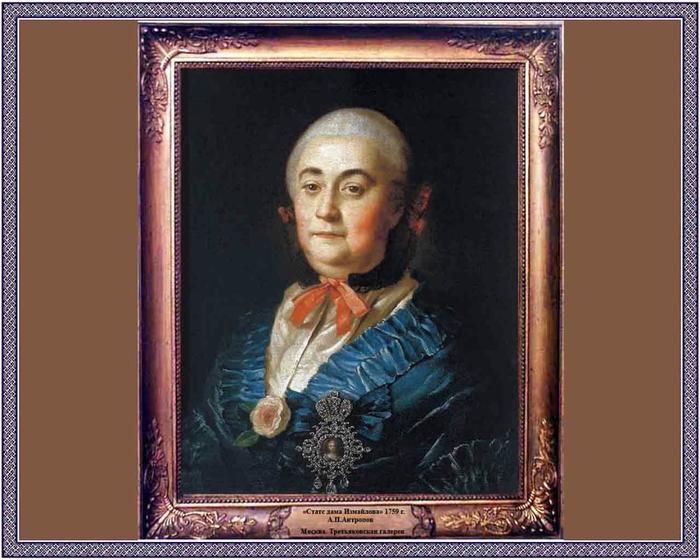

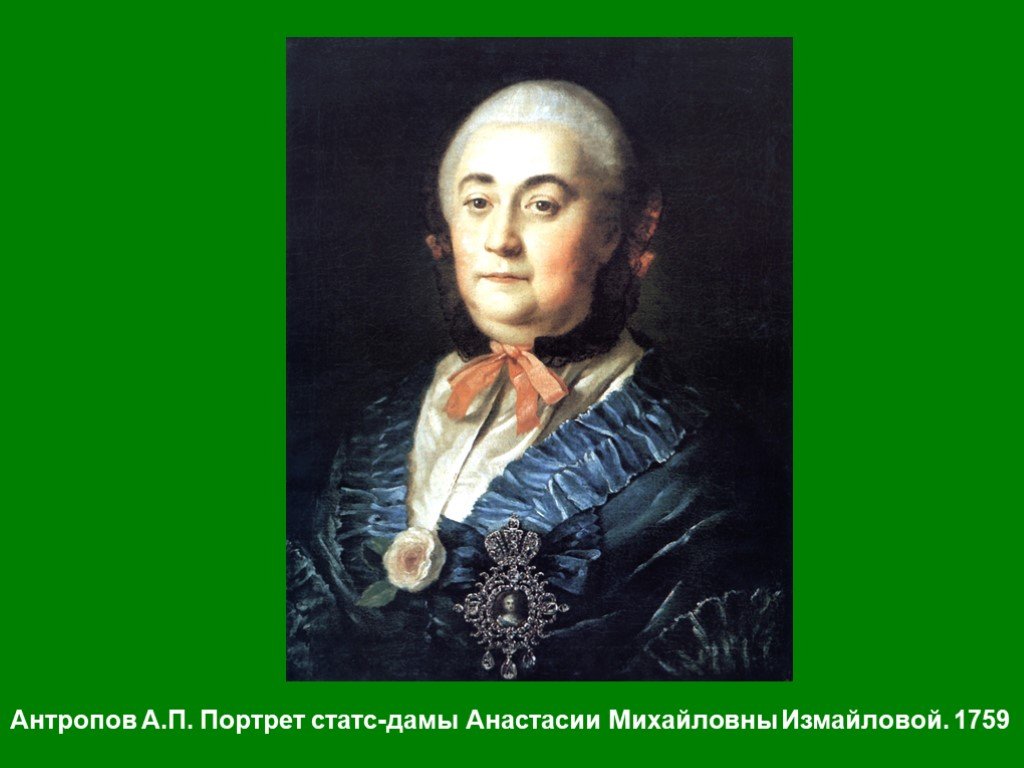

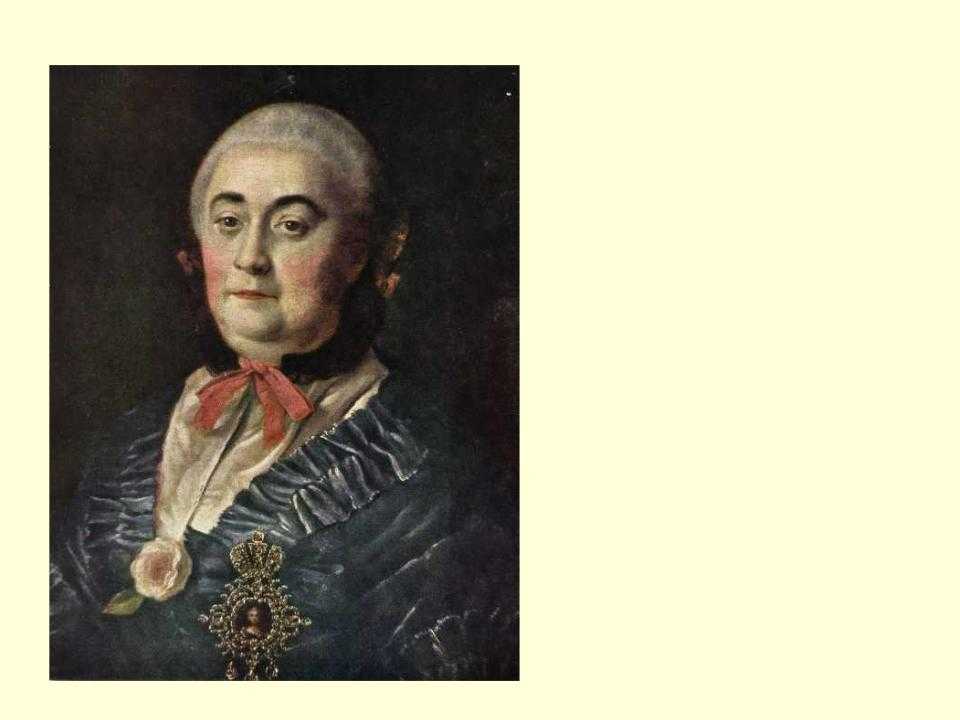

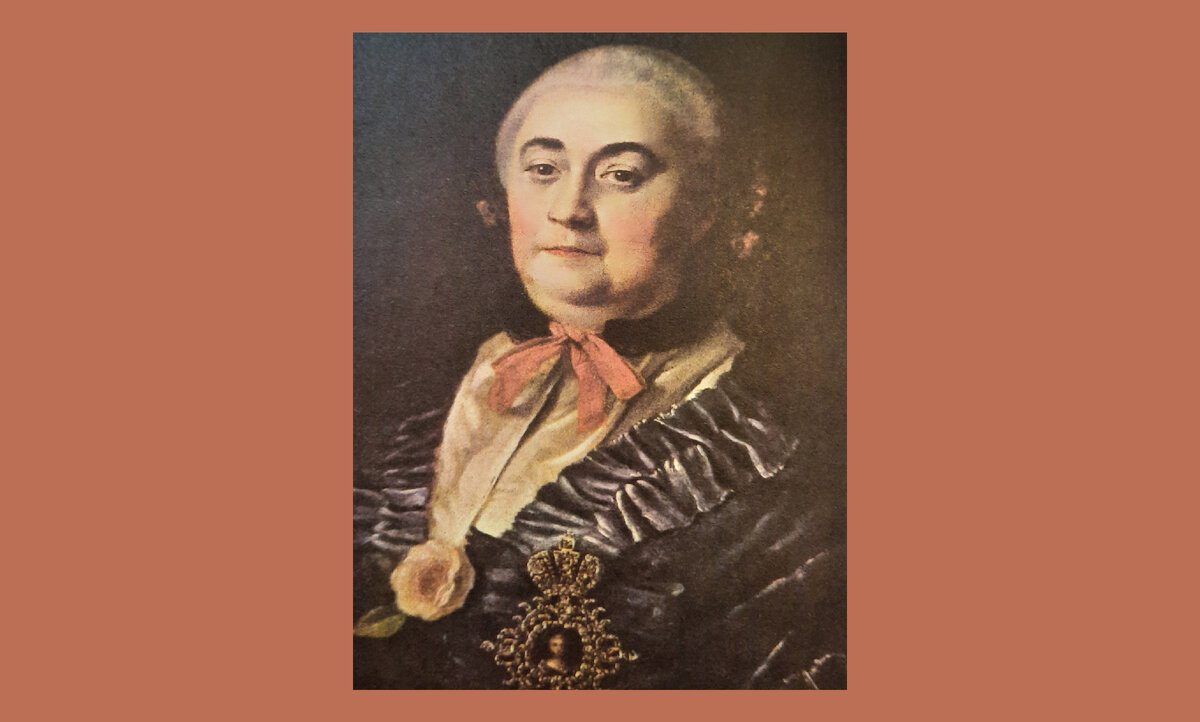

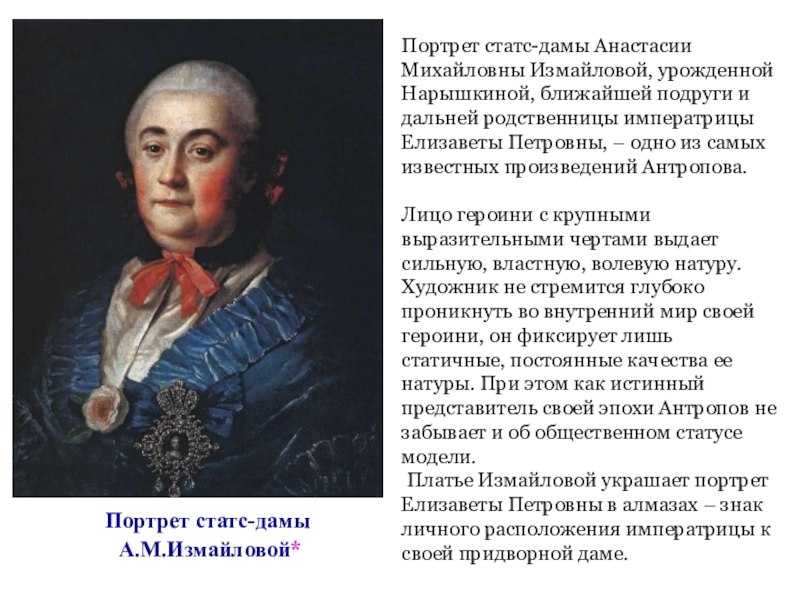

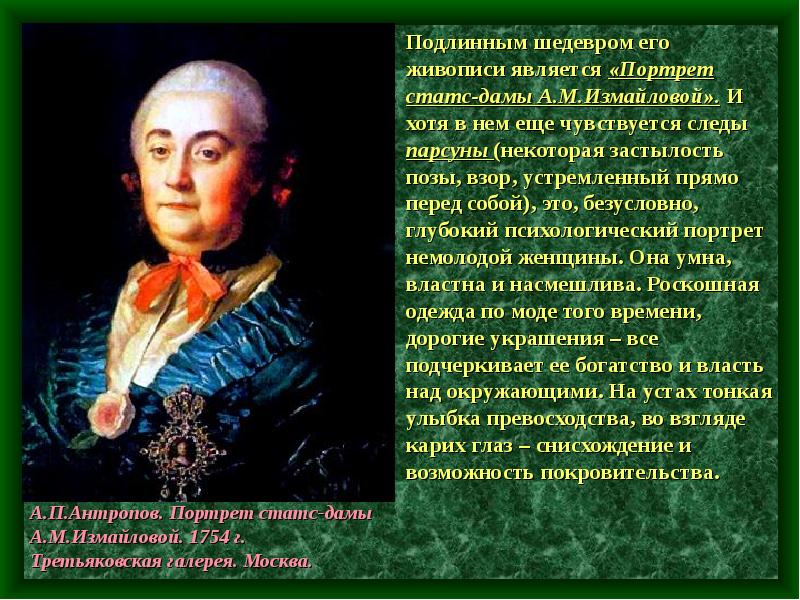

Художник Антропов работал в стиле барокко, это стиль был популярен в те годы, однако, уже в своих ранних работах он вносил в свои произведения черты реализма, чем во многом опередил свое время.

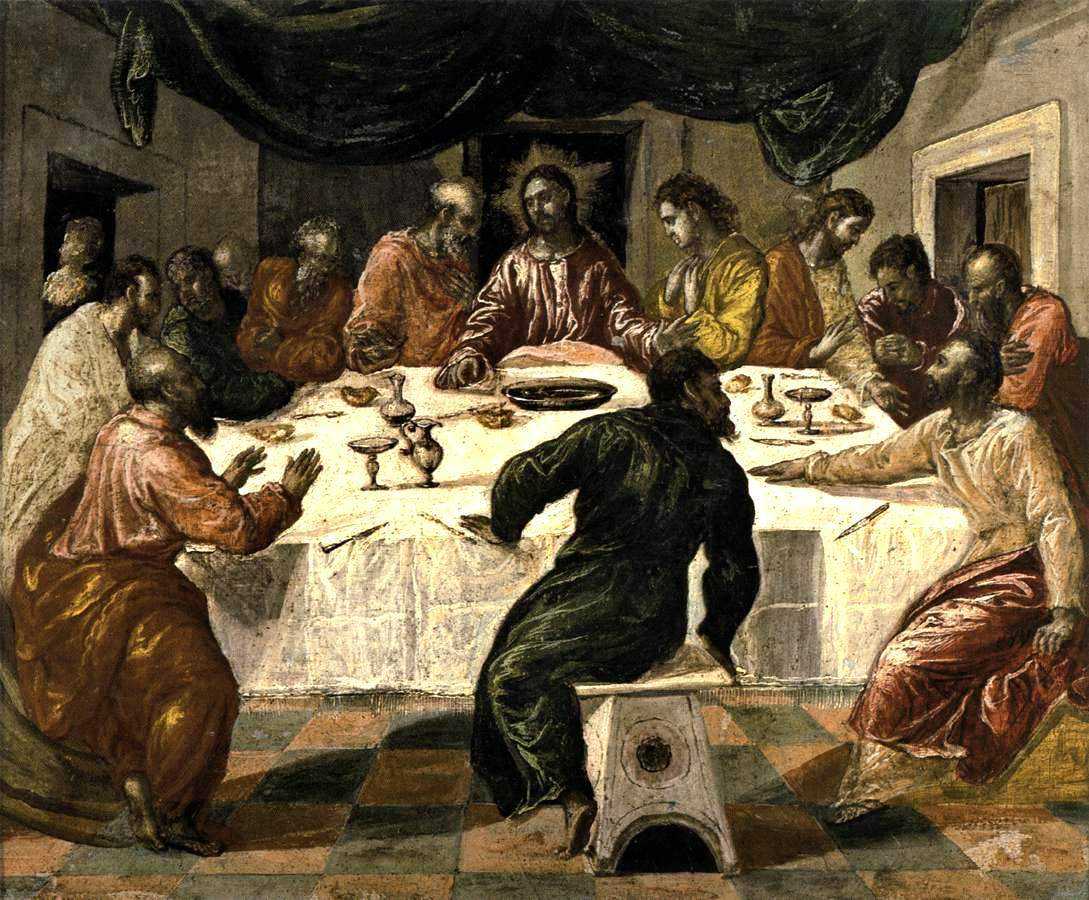

Первой самостоятельной работой Антропова становится роспись храма, построенного в честь Андрея Первозванного. Храм этот был построен в Киеве. Особенно выделяется фреска «Тайная вечеря», которая сочетает в себе как традиции итальянской живописи эпохи Возрождения, так и традиции русской иконописи.

Первой самостоятельной работой Антропова становится роспись храма, построенного в честь Андрея Первозванного. Храм этот был построен в Киеве. Особенно выделяется фреска «Тайная вечеря», которая сочетает в себе как традиции итальянской живописи эпохи Возрождения, так и традиции русской иконописи.

В 1752 году художник приезжает в Москву, где происходит его знакомство с покровителем искусств Иваном Шуваловым. Благодаря своим талантам и покровительству мецената, Антропов становится преподавателем «живописного мастерства» при Московском государственном университете. Позже он переезжает в Петербург, где основывает собственную частную школу живописи.

Этот период становится самым плодотворным в жизни художника: именно в эти годы он пишет наиболее известные свои портреты влиятельных людей того времени. Художник прожил долгую жизнь, он скончался в 1795 году и был погребен в Петербурге, в Александро-Невской лавре.

Цены и рекорды уходов картин М. Васильевой

Творческие работы Марии Васильевой высоко ценятся на аукционах. Чаще всего на официальных торгах появляются ее графические работы, скульптуры, коллажи, произведения смешанных техник и живопись. За период с 2000 года по настоящее время (июль 2022 года) на официальных торгах выставляли 407 ее работ, из которых 215 были проданы. Чаще всего картины появлялись в аукционных домах MacDougall, Christie’s и Sotheby’s. Общая сумма продаж составила 12 млн долларов. При этом только за последний год было продано 7 из 12 выставленных произведений на общую сумму 741 тыс. рублей.

Рассмотрим три наиболее дорогие продажи картин художницы. Рекордная на сегодня продажа картин Васильевой состоялась в 2007 году. Тогда на апрельском аукционе Sotheby`s была представлена картина «Ребенок с игрушкой», которая является ярким примером стиля художницы. Работа была выполнена примерно в 1920-х годах, то есть в период расцвета ее авангардистского творчества. На холсте Мария запечатлела своего маленького сына Пьера. Весу картине добавили те обстоятельства, что она находилась в коллекции известного драматурга Артура Миллера, а также попала в кадр фотографа на выставке в ателье «Мартин» в 1922 году. Холст вызвал явный интерес участников аукциона и в разы преодолел эстимейт в 80-120 тысяч долларов. Цена продажи составила 824 тысячи долларов.

М. Василева. «Ребенок с игрушкой». Около 1920 г.

М. Василева. «Ребенок с игрушкой». Около 1920 г.

Примерно за такую же сумму была продана и картина «Мужчина. Женщина. Двусторонняя работа». Это одно из показательных произведений художницы, в котором ярко выражен ее интерес к кубизму и обнаженной натуре. Картина была выставлена на торгах MacDougall в июне 2007 года с эстимейтом 138-276 тыс. долларов, а ушла с молотка за 790 тысяч долларов.

Замыкает тройку наиболее дорогих уходов произведение «Ребенок с куклой». Это также работа, входящая в серию картин о сыне художницы. Она была представлена в Салоне Независимых в Париже в 1920-е годы и оказалась на фотографии, сделанной в галерее Поля Пуаре в 1923 году. Холст попал на торги Sotheby`s в июне 2008 года и уже выставлялся с эстимейтом 592-986 тысяч долларов. Уход же состоялся за 784 тысячи долларов.

М. Васильева. Картина «Ребенок с куклой»

М. Васильева. Картина «Ребенок с куклой»

Рост, вес, возраст. Сколько лет Ирине Мирошниченко

Стоит отметить, что поклонники часто пытаются узнать, какие у актрисы театра и кино рост, вес, возраст. Сколько лет Ирине Мирошниченко – уточнить легко, поскольку известна ее дата рождения.

При этом Ирина Мирошниченко: фото в молодости и сейчас выглядит настолько роскошно, что она считается женщиной без возраста. Так или иначе, а красавица появилась на свет в 1942 году, поэтому ей исполнилось семьдесят пять лет.

Зодиакальный круг подарил женщине знак Льва, со свойственными для него блистательностью, улыбчивостью, харизматичностью, стабильностью

При этом Восточный гороскоп выделил для Ирины знак трудолюбивой, смелой, амбициозной и осторожной Лошади

Рост известной актрисы не превышает метр и шестьдесят сантиметров, а весит она шестьдесят восемь килограмм.

Алексей Антропов — искренний путь «в люди» первого светского портретиста в России XVIII века

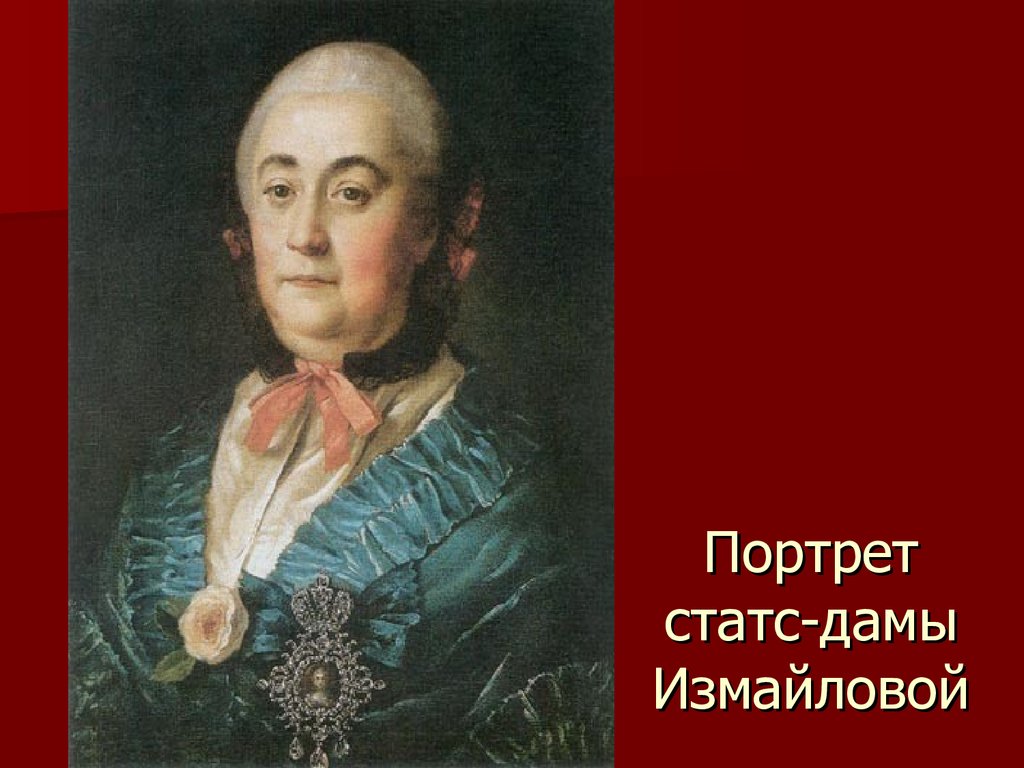

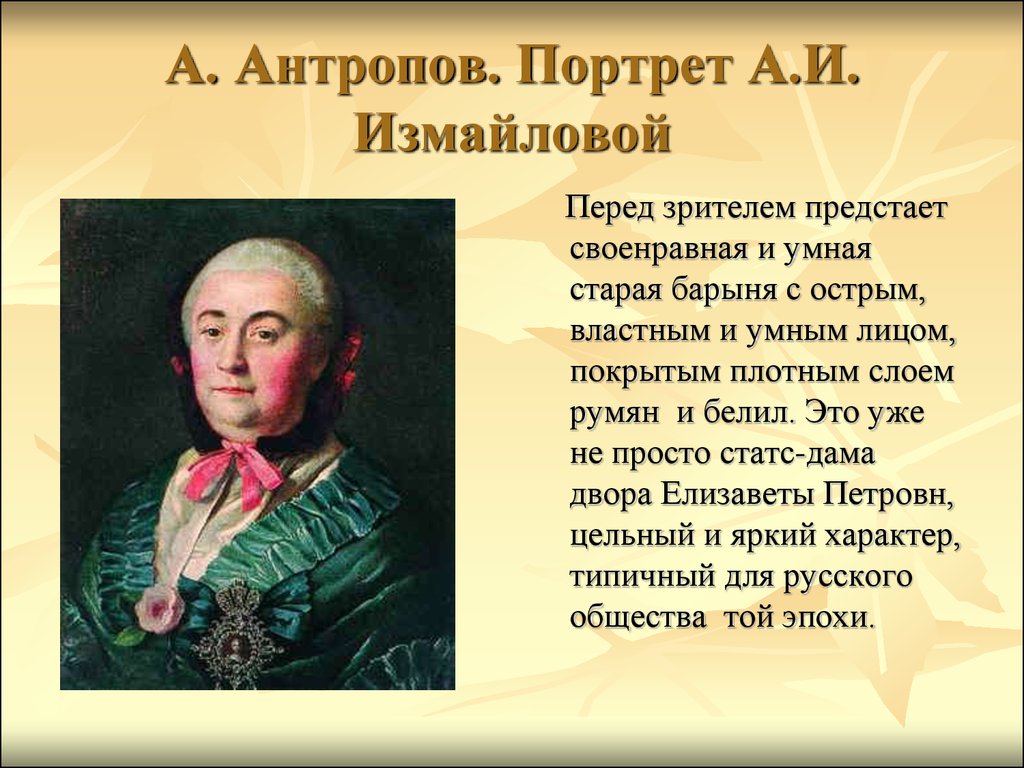

Алексей Петрович Антропов, русский художник-живописец, декоратор-монументалист, приверженец барокко и классицизма, одним из первых в России начал писать многовековые портреты, а также работать с «живой натурщицей».

Путь мастера непрост, но искренен, его жизнь и творчество пришлись на 18 век. Антропову было 9 лет, когда умер Петр I, но в будущем художник напишет множество портретов царя-реформатора и представителей династии Романовых.

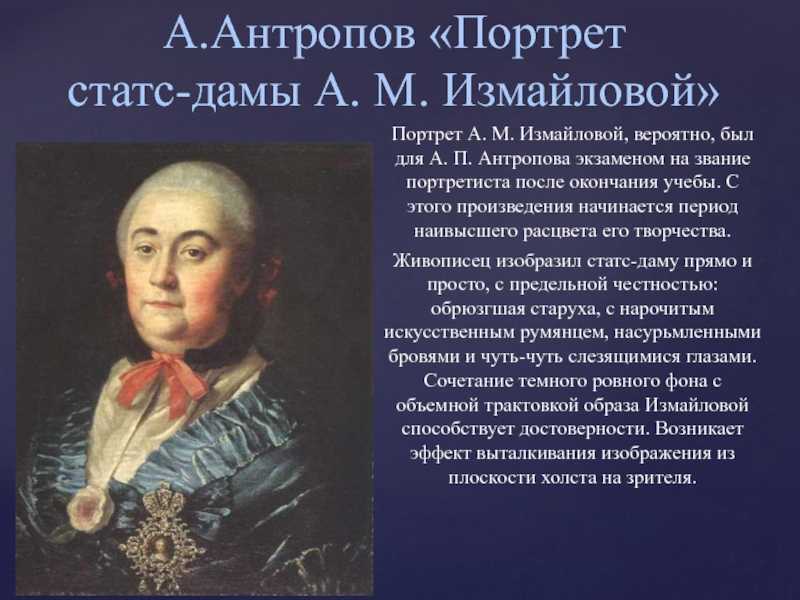

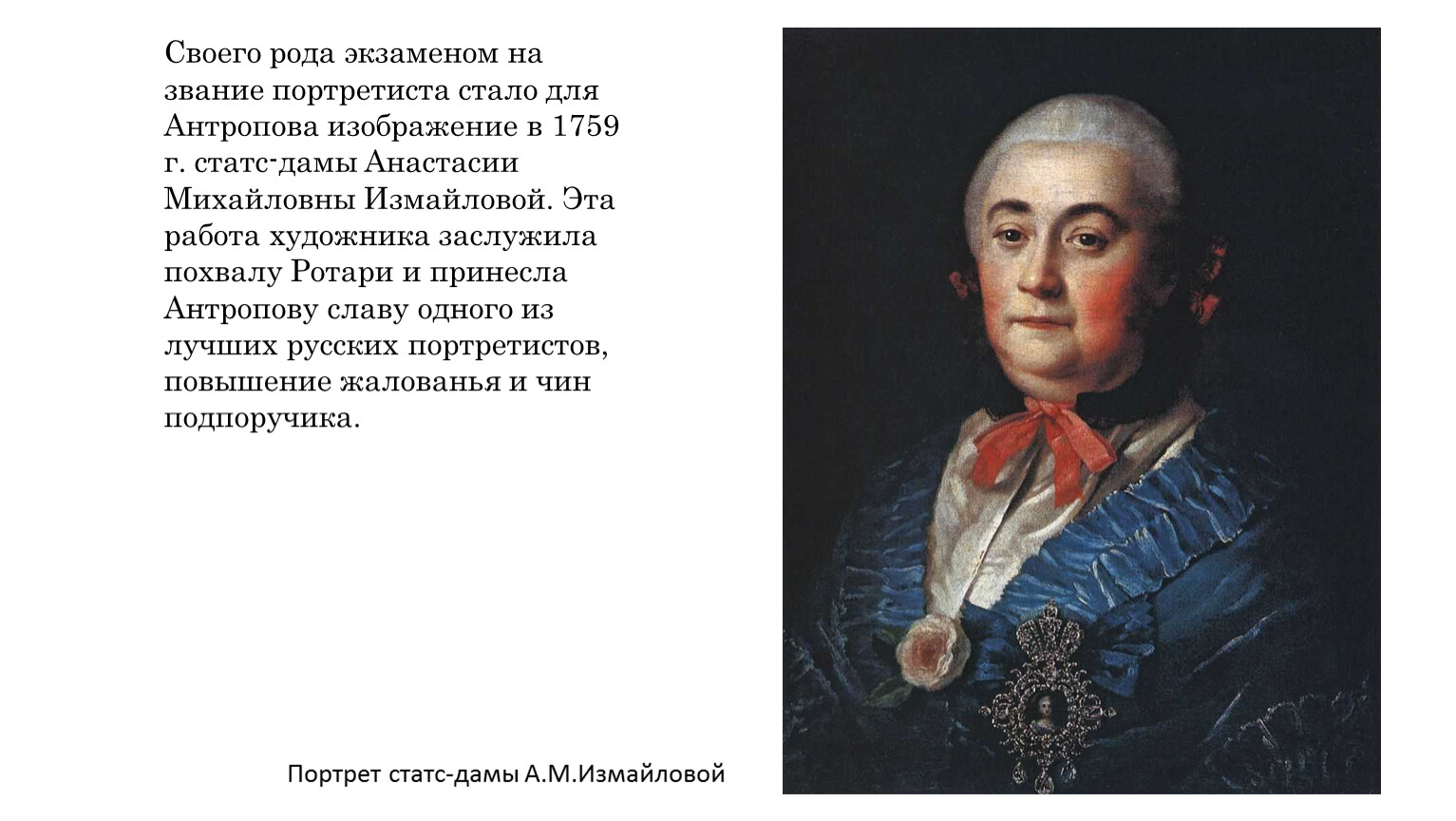

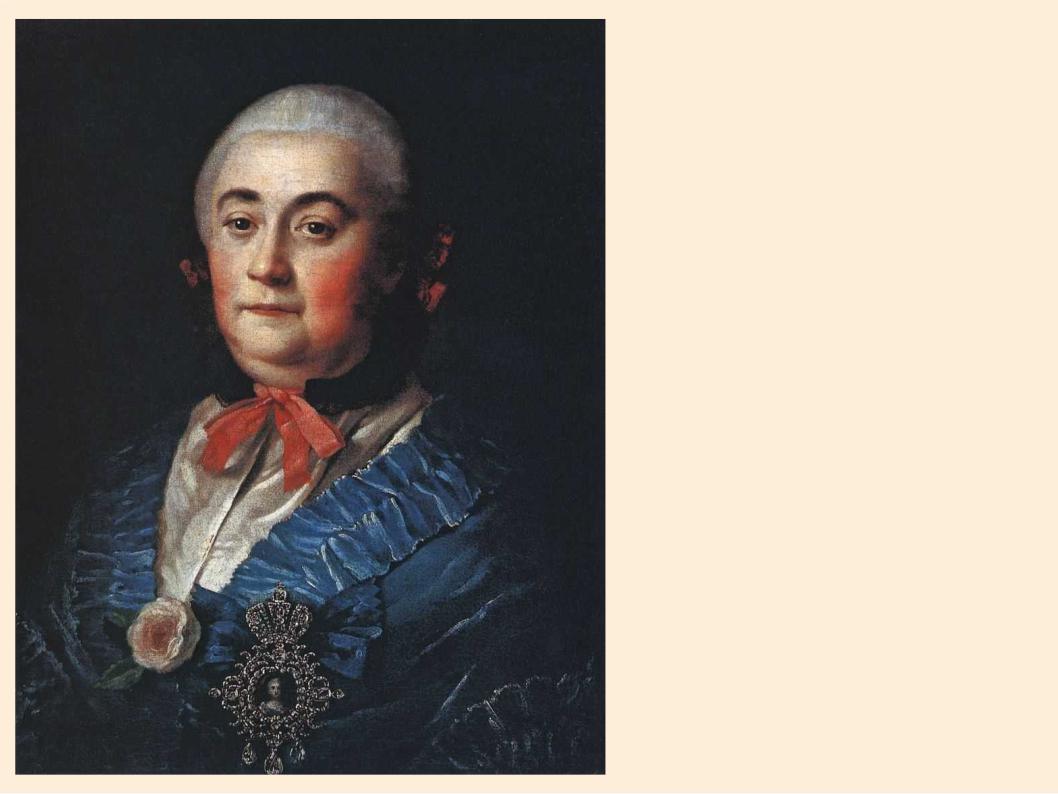

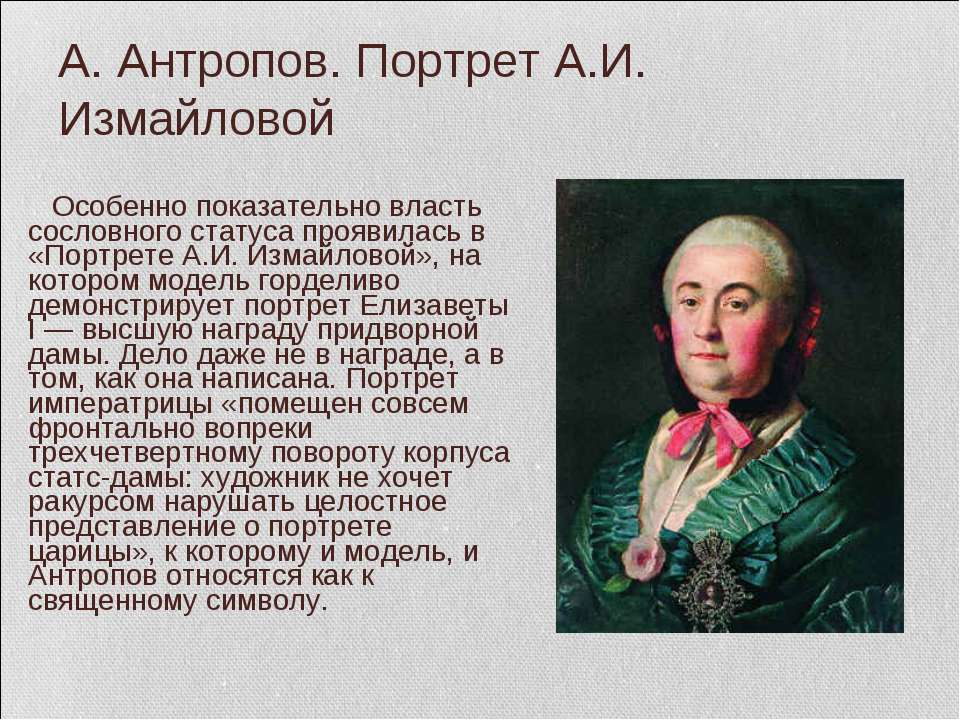

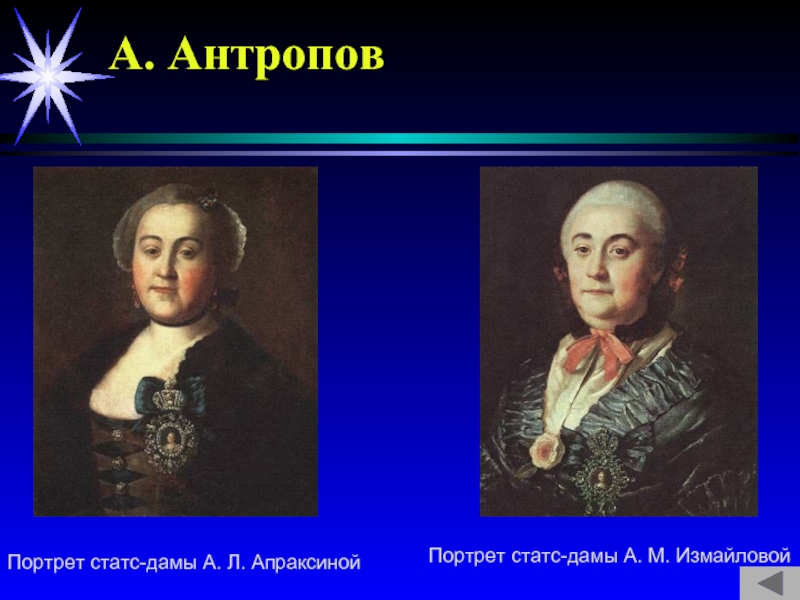

Его самые известные работы — «Портрет государственной дамы графини М.А. Румянцевой», «Портрет государственной дамы А.М. Измайловой», «Портрет Петра III», «Портрет священника Федора Дубянского» и другие.

Алексей Антропов внес большой вклад в развитие русской живописи и своего родного города на Неве, расписывал Зимний и Аничков дворцы, много работал в Царском Селе и Петергофе. Мы вам все расскажем об этом мастере.

«Выход в люди» под началом других мастеров

Многие годы Алексей Антропов работал под руководством других мастеров, создавая довольно знаковые сооружения, интерьеры и антураж. В Петербурге участвовал в росписи потолка и создании икон для Зимнего дворца; он также писал картины для триумфальных дверей на Аничковой слободе.

Под руководством Джузеппе Валериани работал в Усадебном и Аничковом дворцах, а также в Царском Селе и Петергофе. Под руководством Валериани и Перезинотти Антропов создал сценографию для Оперного театра. В 1742 году, когда на престол взошла дочь Петра I Елизавета Петровна, Антропов принял участие в планировании коронационных торжеств.

Под влиянием итальянца Пьетро Ротари, работавшего в России, Антропов начал рисовать с натуры, что повысило художественное качество его работ. Художник написал несколько портретов императрицы Елизаветы Петровны.

Заалтарный образ сделал из него «мастера»

И только в 1752 году Алексей Антропов получил свой первый самостоятельный заказ «расписывать иконы в куполе и других местах новой церкви Андрея Первого», построенной только в Киеве барочным архитектором Иваном Мичуриным по проекту Бартоломео. Растрелли. Самым выдающимся произведением мастера в этом величественном соборе является монументальная картина, запрестольный образ «Тайная вечеря».

Когда Алексей Антропов начал этот орден, ему было уже больше 30 лет, и он все еще числился подмастерьем. Именно работа в церкви Сант-Андреа и «Тайная вечеря», ставшая одним из лучших его произведений, сделали Антропова мастером. Не только в смысле профессиональной зрелости, но и в буквальном смысле: он уже не классифицировался как подмастерье. А в 1760 году Антропов был аттестован «мастером».

Портрет Петра III и «настоящий художник»

В 1762 году на престол вступил Петр III, которому сразу понадобился парадный портрет. По настоянию Синода Алексей Антропов возобновил эту работу. Мастер слышал о странностях «голштинской», страстной симпатии к Пруссии, играх с солдатами и военных учениях, а также о нелюбви ко всему русскому.

Художник Антропов был человеком искренним и не умел льстить, поэтому изобразил Петра III самодовольным, высоким и неповоротливым, с непропорционально маленькой головой и большим животом. Как ни странно, портрет понравился императору. Петру III было приятно видеть на фото то, что он постоянно наблюдал в зеркале. И он с восхищением сказал Антропову:

Тогда император приказал Антропову выполнить интимный заказ — написать портрет своей любимицы Елизаветы Воронцовой. Но мастер не успел это сделать. Вскоре Петр III был свергнут, на престол взошла Екатерина II.

Юность Марии Андреевны

Мария Андреевна принадлежала к древнему дворянскому роду Матвеевых. В семье тайного советника, графа Андрея Матвеева, пополнение произошло в 1699 году. Родившуюся девочку при крещении назвали Марией. Поскольку служба отца предполагала постоянные поездки по Европе, Мария получила прекрасное европейское образования, превосходя по знаниям многих своих сверстниц.

Возвращение в Москву стало для Марии Андреевны важной переменой в жизни. По приказу государя сёстры Матвеевы должны были принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях. Жизнь девушек напоминала весёлый вихрь

Кроме того, красавицу Марию сразу же приметили при дворе

Жизнь девушек напоминала весёлый вихрь. Кроме того, красавицу Марию сразу же приметили при дворе.

Девушка блистала не только внешними данными, но и остроумием, превосходным владением французским языком, а также великолепными танцевальными навыками. Танцевать Мария Андреевна действительно очень любила, причём судьба позволила ей продемонстрировать свои таланты на балах при самых разных правителях России.

Антропов Алексей Петрович «Портрет неизвестной»