«Домик с красной крышей» (1933)

Доминантой пейзажа стали две огромные до небес березы, стоящие ровно в центре картины, и величественное, занимающее две трети полотна летнее синее небо с белоснежными облаками.

С ними рядом, не пытаясь соперничать, слева выглядывает уголок хвойного леса. Поражает обилие всех оттенков зеленого, которые нашел художник на своей палитре в этот знойный летний денек: зеленовато-желтая окраска скошенного луга, темно-зеленый лес, радостная свежая зелень берез, светло-зелёная – кустиков и плодовых деревьев у подножия леса и закрывающих уютный домик на другой стороне полотна. Великолепную песню макушке лета спел Аркадий Александрович Рылов. Домик с красной крышей, с белыми трубами и выбеленными стенами, возбуждает воображение: кто создал эту красоту и кому посчастливилось жить в нем. Одного персонажа, чарующую женщину в белом платье, которая неспешно убирает сено, мы видим. Радость – вот определение, которое приносят все картины, которые написал Рылов Аркадий Александрович, живописец-пейзажист.

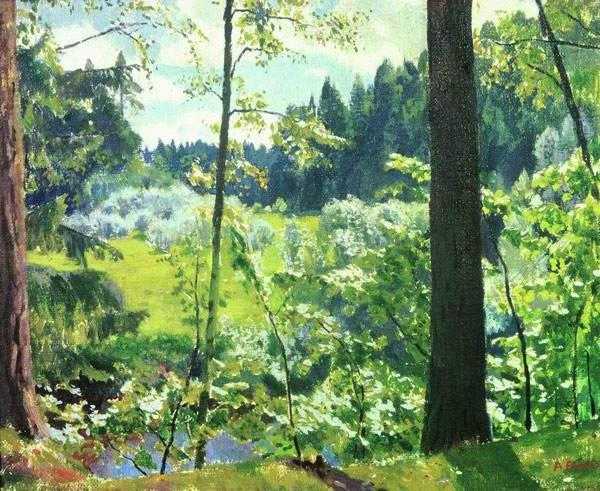

«Зеленое кружево» (1928)

Нежно-зеленая полянка в весеннем лесу слегка приоткрывается зрителю живописцем.

Слева ее ограничивает густой лес, а для нас она проглядывает сквозь ажурные, хрупкие, изящные кустики, покрытые белесоватой зеленью. Нет резких контрастов в сочетании цвета. Их соотношения плавны и естественны. Воздушность, которая пронизывает изображение, ласкает взгляд и заставляет задуматься, как можно сохранить столь прекрасное место нетронутым и девственным. Хочется уберечь его от грубых прикосновений человека и с замиранием сердца без конца любоваться великолепием природы, с таким мастерством перенесенной на полотно.

Вклад и достижения

Сергей Андрияка известен как художник-акварелист, преподаватель, а также создатель и руководитель двух учебных заведений своего имени (Школы акварели и Академии акварели и изящных искусств). Много времени и сил отдал он оформительским проектам, связанным с витражом, офортом, мозаикой, росписью по фарфору и эмали.

Выполнял их сам и вместе с талантливыми учениками. Но самой любимой техникой мастера оставалась многослойная академическая акварель. Он создал более 600 картин, большая часть посвящена притягательному очарованию российской природы и архитектурных памятников.

Обладатель званий:

- Члена Союза художников СССР.

- Заслуженного художника РФ.

- Действительного члена Международной академии информатики.

- Действительного члена Петровской Академии наук и искусств.

- Народного художника РФ.

- Действительного члена РАХ.

Награжден:

- 4 орденами.

- 4 медалями.

- Знаком отличия и почетной грамотой московской думы.

- Почетной грамотой правительства г. Москвы.

- Памятным знаком «Человек тысячелетия».

Биография [ править ]

Ян Госсарт-автопортрет (1515–1520). Коллекция Художественного музея Карриера , Манчестер, Нью-Гэмпшир

На самом деле его звали Ян Госсарт, и он был так известен при жизни; голландская версия «Gossaert» проникла в более поздние источники, несмотря на то, что первым языком Госсарта был французский. Мало что известно о его молодости. Один из его первых биографов, Карел ван Мандер , утверждал, что он был из небольшого городка в Артуа или Хенегувене ( графство Эно ) под названием Мобёж или Мобуз . Другие ученые определили, что он был сыном переплетчика, получившего образование в аббатстве Мобёж , в то время как РКД упоминает, что есть доказательства, подтверждающие утверждение о том, что он родился в замке Дуурстеде . Он зарегистрирован в Антверпенской гильдии Святого Луки в 1503 году.

В 1508-9 он отправился в Рим, либо в компании, или позже посланный, Филиппа Бургундского , незаконнорожденного сына герцога Филиппа Доброго , который был направлен в качестве посла папы Юлия II от Филиппа Красивого . Партия Филиппа, весьма вероятно, включая Госсарта, покинула Нидерланды в октябре 1508 года, прибыла в Рим 14 января 1509 года и вернулась в Гаагу 28 июня 1509 года. Хотя подробности неясны, похоже, что Госсарт остался у Филиппа. занятость, пока он не умер в 1524 году, к тому времени епископ Утрехтский . Однако все это время он мог работать с другими покровителями, в основном с друзьями Филиппа.

В 1509–1517 Госарт был зарегистрирован как житель Мидделбурга . По словам Ван Мандера, он был одним из первых фламандских художников, которые вернули итальянскую манеру живописи с большой наготой в исторических аллегориях. С 1517 по 1524 год он зарегистрирован в замке Дюрстеде, где, согласно РКД, его учеником был Ян ван Скорель . С 1524 года он вернулся в Middelburg в качестве придворного художника к Адольфу Бургундии , другой Габсбургов родственника. Ян Мертенс Младший был еще одним учеником.

Он был современником Лукас ван Лейден , и под влиянием художников , которые были до него, такие как Рогир ван дер Вейдена , великий мастер Турне и Брюссель , и, как он, его композиции, как правило , обрамленное в архитектурных фонов.

Детство и юность

Сергей Алексеевич Коровин родился в Москве 19 августа 1858 года в купеческой семье. Происхождение предков художника до сих пор вызывает споры исследователей. Некоторые считают, что он принадлежал к семье старообрядцев, другие говорят, что родителями живописца были потомки вольноотпущенных православных крестьян.

Портрет Сергея Коровина

Достоверно известно, что отец Алексей Коровин унаследовал звание купца 1-й гильдии от деда Михаила Емельяновича. О матери Аполлинарии Волковой говорили, что она обладала музыкальным талантом, но абсолютно не умела вести хозяйство.

В семье было двое детей, судя по сохранившимся фото, очень похожих друг на друга. Младший брат Сергея, Константин, впоследствии стал выдающимся живописцем, нарисовавшим знаменитый портрет Федора Шаляпина.

Портрет Константина Коровина

Ранние годы Коровина прошли в просторном доме, расположенном в центре столицы, где собиралась российская творческая элита. Благодаря гостям, живописцам Иллариону Михайловичу Прянишникову и Льву Львовичу Каменеву, мальчик влюбился в искусство и решил стать художником.

Исполнению мечты воспрепятствовало банкротство отца, который, потеряв прибыльное ямское дело, оставил семью без средств к существованию. Однако это не помешало 17-летнему Сергею поступить в Московское художественное училище под начало талантливого педагога-пейзажиста Алексея Кондратьевича Саврасова. Следуя советам наставника и вдохновленный произведениями Ильи Репина и Василия Сурикова, молодой студент быстро определился с творческим направлением и начал работать в жанре, характерном для художников-передвижников.

Иван Айвазовский

Иван Айвазовский – один из самых знаменитых русских художников. Родился он в Феодосии. С детских лет Айвазовский проявлял свои невероятные творческие способности: он обожал рисовать и сам научился игре на скрипке.

В 12 лет юный талант начал учиться в Симферополе в академии живописи. Здесь он учился копировать гравюры и писать картины с натуры. Спустя год он сумел поступить в петербургскую Императорскую академию, хотя и не достиг ещё возраста 14 лет.

Долгое время художник ездил по Европе и жил в Италии, где его картины также были признаны по достоинству. Так молодой художник из Феодосии стал довольно известным и богатым человеком.

Позже Айвазовский вернулся на родину, где получил мундир Морского министерства и звание академика. Также художник побывал в Египте и присутствовал при открытии нового Суэцкого канала. Все свои впечатления художник описывал в картинах. К этому времени у него уже выработался свой неповторимый стиль и способность писать по памяти. Сложные элементы Айвазовский бегло зарисовывал в блокнот, чтобы позже перенести их на полотно. Всемирно известность ему принесли картины «Одесса», «Девятый вал» и «Чёрное море».

Последние годы жизни художник провёл в Феодосии, где построил себе дом в итальянском стиле. Чуть позже Айвазовский пристроил ещё к нему небольшую галерею, чтобы все могли свободно насладиться его удивительными картинами и утонуть в океане красок. Сегодня этот особняк всё также служит музеем и множество посетителей ежедневно приходит сюда, чтобы собственными глазами увидеть мастерство мариниста, который прожил долгую и счастливую жизнь.

Фаворит

Когда об отношениях Орлова с Куракиной узнал Шувалов, он распорядился отправить неблагодарного воина в гренадерский полк. Именно там и заметила статного Григория будущая императрица Екатерина 2.

С того времени в биографии Григория Орлова, фаворита императрицы, начало происходить множество знаковых событий. Вскоре Екатерина забеременела от Орлова и родила мальчика Алексея, впоследствии получившего фамилию Бобринский.

Григорий Григорьевич вместе со своими братьями оказали серьезную помощь императрице в борьбе за престол. Они помогли ей убрать с пути ее мужа Петра 3, который в свою очередь хотел отправить жену в монастырь.

Братья Орловы верно служили царице еще и потому, что считали Петра изменником родины, больше защищающим интересы Пруссии, нежели России.

В ходе дворцового переворота, который произошел в 1762 г., Орловы смогли убедить колеблющихся военнослужащих занять сторону Екатерины. Благодаря этому, большая часть солдат присягнула на верность царице, в результате чего Петр 3 был свергнут с престола.

Согласно официальной версии, Петр скончался от геморроидальной колики, однако существует мнение, что он был задушен Алексеем Орловым.

Братья Орловы получили множество привилегий со стороны Екатерины Великой, которая была благодарна им за все, что они для нее сделали.

Григорий Орлов и Екатерина 2

Григорий Орлов и Екатерина 2

Григорий получил звание генерал-майора и действительного камергера. Кроме этого он удостоился ордена Святого Александра Невского.

Какое-то время Григорий Орлов являлся главный фаворитом императрицы, однако вскоре все изменилось. Поскольку он не обладал большим умом и плохо разбирался в государственных делах, мужчина не мог стать правой рукой царицы.

Позже фаворитом императрицы стал Григорий Потемкин. В отличие от Орлова он обладал тонкий умом, проницательностью и мог давать ценные советы. Тем не менее, в будущем Григорий Орлов еще окажет Екатерине большую услугу.

В 1771 г. экс-фаворит был отправлен в Москву, где бушевала чума. По этой и другим причинам в городе начались волнения, которые Орлову удалось успешно подавить.

Кроме этого князь предпринял эффективные меры по устранению эпидемии. Он действовал быстро, четко и продуманно, вследствие чего все проблемы были улажены.

Возвратившись в Петербург, Григорий Орлов получил множество похвал от царицы, наряду с наградами и вознаграждением. В Царском Селе были установлены ворота с надписью: «Орловым от беды избавлена Москва».

Детство и юность

Сергей Андрияка родился в Москве 14 июля 1958 года в семье преподавателей. Мать, Этолия Рудольфовна, зарабатывала обучением немецкому языку и переводами. Отец, Николай Иванович, работал в художественной школе при институте им. В. Сурикова.

Интерес к рисованию Сережа проявил 6-летним. С этого возраста он увлекался только лепкой и рисованием. Заметив это, отец начал с сыном регулярные тренировки зрительной памяти и занятия по овладению техникой акварели. После этого мальчик учился в средней художественной школе, в которой преподавал, а потом был руководителем его отец. После получения школьного аттестата в 1976 году он поступил в Суриковский институт, выбрав специальность «станковая живопись» (мастерская проф. В.Г. Цыплакова).

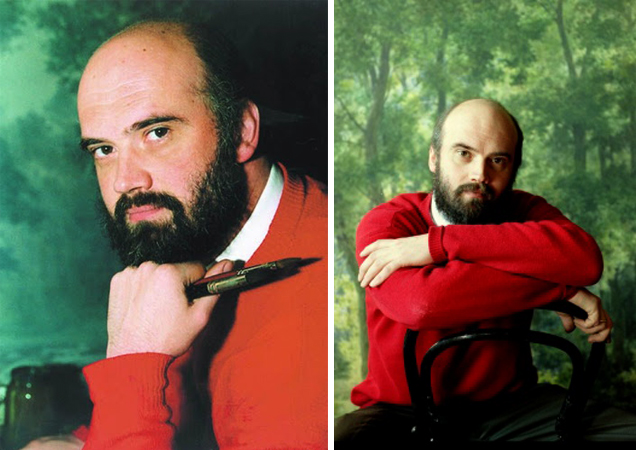

Сергей Андрияка в молодости

Детство

Семья Серовых была очень открытой и гостеприимной, в их дом всегда приходило много гостей. Мама и папа сына ласково называли Тоша, мальчику было около четырёх лет, когда он уже впервые побывал с родителями за границей.

Ранние детские годы Валентина прошли в артистическом мире, повсюду его окружало искусство. Среди друзей отца было много знаменитых и талантливых людей – Тургенев, Антокольский, Репин, Ге, последний к малышу был особенно ласков и часто рисовал ему в альбомах лошадок. Мама была одержимой нигилисткой и полностью поддерживала идеи Чернышевского. Её соратники часто собирались в доме Серовых и порой за спорами мешали маленькому Тоше слушать новые музыкальные произведения отца. Тем не менее мальчик любил такую суетность и шум. В эти минуты он получал возможность остаться наедине с собой, наблюдать за всеми, разглядывать, размышлять.

Но в январе 1871 года скоропостижно от сердечного приступа умер отец, и для маленького Валентина начались бесконечные скитания. После смерти Александра Николаевича его вдова решила написать оперу, но для этого нужно было дальше обучаться теории музыки и композиции, она уехала в Мюнхен.

А шестилетнего сына отправила в имение к своей подруге Н. Н. Друцкой-Соколинской на хутор Никольский в Смоленской губернии. Там мальчика определили в коммуну последователей Чернышевского.

Именно здесь был впервые замечен его талант к художеству. Но, в общем, от коммуны у ребёнка остались не самые лучшие воспоминания. За какую-то детскую проказу Друцкая порвала его рисунок. Но мальчик не смог этого простить и тайком порезал ножницами её любимое платье.

В 1872 году коммуна распалась, и маленького Валентина перевезли к матери в Мюнхен.

А. Д. Сахаров

Кроме Гагарина в Советском Союзе были и многие другие выдающиеся граждане России. СССР прославился на весь мир благодаря академику Андрею Сахарову, внёсшему неоценимый вклад в развитие физики. В 1949 г. совместно с Ю. Харитоном он разработал проект водородной бомбы — первого советского термоядерного оружия. Кроме того, Сахаров провел массу исследований по магнитной гидродинамике, гравитации, астрофизике, физике плазмы. В середине 70-х он предсказал появление интернета. В 1975 г. академику была присуждена Нобелевская премия мира.

Кроме науки Сахаров занимался активной правозащитной деятельностью, за что попал в немилость к советскому руководству. В 1980 г. он был лишён всех званий и высших наград, после чего депортирован из Москвы в Горький. После начала Перестройки Сахарову разрешили вернуться в столицу. Последние годы своей жизни он продолжал заниматься научной деятельностью, а также был избран депутатом Верховного Совета. В 1989 г. учёный работал над проектом новой советской конституции, провозглашавшей право народов на государственность, однако скоропостижная смерть не позволила ему довести начатое дело до конца.

Интересные факты из жизни художника Валентина Серова

Разнообразные события и факты повлияли на жизнь и творческий путь Валентина Серова.

- Художника причисляют к основоположникам импрессионистского движения. Картины за его авторством сравнивались с произведениями Пьера Огюста Ренуара. Если верить мнению некоторых критиков, Серов смог превзойти французского живописца благодаря особой передаче освещения, благородству и интенсивности оттенков. Валентин был покладистым мастером, не упускавшим из виду даже маловажные детали. Востребованность он обрел не только в импрессионизме, но и в новом реализме.

- Несмотря на закрытость и неразговорчивость, Серов пользовался положением инициативного общественного деятеля. Мастер полотна организовывал передвижные выставки, иллюстрировал сатирическое журнальное издание «Жупел» и детские басенные сборники Крылова.

- Даже в создании сложных портретов Валентин не делал наброски. Он предпочитал сразу применять акварельные краски. Охотно использовал карандаши, уголь, кисти.

- Одним из светлых детских воспоминаний художника является событие 1869 года, когда родители поехали вместе с ним за границу. Особенно мальчику запомнилась резиденция немецкого дирижера Рихарда Вагнера.

Выставки[править | править код]

- 1983 — Выставка на квартире Никиты Алексеева. APTART, Москва.

- 1983 — «Придешь вчера — будешь первым». Нью-Йорк.

- 1987 — серия выставок. Галерея на Автозаводской, Москва.

- 1988 — «Искусство (первая серия)». Западный Берлин.

- 1989 — «Искусство (вторая серия)». Москва.

- 1990 — выставка и книга «Ниже нуля».

- 1990 — музей Луиджи Печчи. Италия, Прато.

- 1990 — музей Стедлик. Амстердам.

- 1990 — музей Людвига. Кёльн.

- 1990 — галерея Карини. Флоренция.

- 1990 — Крингс — Ернст галерея. Кёльн.

- 1991 — Галерея Грита Инсам. Вена.

- 1991 — «Боковое пространство сакрального». Цюрих.

- 1991 — «!9-91». Галерея Вальхетурм.

- 1992 — музей Остенде. Бельгия.

- 1992 — «Швейцария + медицина». Шедхалле, Цюрих.

- 1993 — ИСИ, Милан.

- 1993 — «Федорино горе». Москва.

- 1993 — зал на Автозаводской. С. Ануфриев и А. Гнилицкий (с. М. Ануфриевой) Москва, L-галерея.

- 1993 — «Пустые иконы». Одесса.

- 1993 — «Восточная Европа». Кунстхаус, Гамбург.

- 1993 — «Золотые иконы и чёрная линия». МГ, Кунстферайн.

- 1993 — «Нома». Кунстхалле.

- 1993 — «Проблема трофея». Музей почты, Париж.

- 1993 — «Точка сборки — Москва». Аахен.

- 1991 — «Сергей Ануфриев — Александр Гнилицкий». Галерея 1.0, Москва.

- 1993 — «Аква Вита» (совм. с О. Зиангировой, М. Чуйковой). Музей современного искусства, Одесса.

- 1994 — «Mentale Landschaften Russlands» (совм. О. Зиангировой, М. Чуйковой). Galerie Parzival, Берлин, Германия.

- 1994 — «Nervi rennn» (совм. с О. Зиангировой, М. Чуйковой). Sprinkenhof, Гамбург, Германия.

- 1994 — Чили-хауз (с М. Чуйковой и О. Зиангировой). Берлин.

- 1994 — галерея «Парцифаль» (с М. Чуйковой). Вена.

- 1994 — галерея Грита Инсам «Парамен». Венецианская биеннале.

- 1994 — галерея Спровиери. Альтенбург.

- 1994 — МСИ. Москва.

- 1994 — «Европа-94 (мед. кабинет)». Вилла Вальдберта.

- 1995 — «Полет, Уход, Исчезновение». Прага — Кёльн.

- 1995 — «16 станций Фонтана» (с И. Гусевым и М. Ануфриевой). ЦСИ, Одесса.

- 1995 — «Номер Нулевого Комиссара» (с А Насоновым).

- 1995 — акция «Ж. Н.Б.». ЦСИ, Одесса.

- 1995 — «Проблема сувенира». Галерея Бланка, Киев.

- 1996 — «Портрет». Русский музей, Санкт-Петербург.

- 1996 — «Мистикал коррект». Галерея «Хохенталь ум Берген», Берлин.

- 1997 — «Тупик нашего времени» (совм. с В. Захаровым). Музее современного искусства, Москва.

- 1998 — «Великий ничей» (совм. с А. Насоновым, И. Дмитриевым). L Галерея, Москва.

- 1998 — «Полюс холода». ГТГ, Москва.

- 2001 — «14 лет Клавы».

- 2002 — «Шутя». Музей Украины, Киев.

- 2002 — Бибиков бульвар». ЦСИ, Одесса.

- 2007 — «Верю» (совместно сВ. Церетели). Винзавод, Москва.

- 2007 — «Миру — мир». Газ-галерея, Одесса.

- 2009 — «Приключения пляшущих человечков». «Galerie OREL ART», Париж.

- 2010 — «Красная нить». Галерея М&Ю Гельман на Винзаводе, Москва.

- 2010 — «Поле действий». Фонд Екатерины, Москва.

- 2011 — «Пасьянс» (совместно с Катей Чалой). Iragui.

- 2011 — «Пустота». RuArts, Москва.

- 2011 — «Заложники пустоты (эстетика пустого пространства и „пустотный канон“ в русском искусстве 1920—2000-х годов)». Третьяковская галерея, Москва.

- 2011 — «Арт Москва». Ираги.

- 2011 — «Паттернизм». RuArts, Москва.

- 2012 — «Средняя нога». Одесса.

- 2012 — «Спасти президента». Киев.

- 2012 — галерея «Дача». Москва.

- 2012 — «Сатурналии». Москва.

- 2013 — «Встреча Небесного Императора».

- 2013 — «Паттернизм». RuArts, Москва.

- 2014 — «Фортошная». «Это не Здесь», Москва.

- 2016 — «Сosmoscow». Москва.

- 2016 — «Силуэты». Iragui.

- 2016 — «Dodge Collection Moscow Conceptualism». Zimmerli Art Museum, Нью-Джерси.

- 2016—2017 — «KOLLETSIA!». Центр «Помпиду», Париж.

- 2017 — Московское Биеннале Современного искусства. Галерея «Это не здесь».

В составе «Инспекции „Медицинская герменевтика“»

- 1988 — семинар «Новые языки в искусстве». МГУ, Москва.

- 1988 — «Перспективы концептуализма». Москва.

- 1988 — «Каталог». Москва.

- 1989 — «Галерея Молодых» (совместно с Виктором Пивоваровым). Прага.

- 1990 — «Dumont». Кунстхалле Дюссельдорф.

- 1990 — «Между весной и летом». Нью-Йорк.

- 1990 — Бинационале. Дюссельдорф — Москва.

Живопись

Творческая биография Коровина неразрывно связана с Московским училищем живописи, где, отучившись, он занял пост преподавателя и выработал собственную систему, направленную на осознанное обучение рисованию.

Картина Сергея Коровина «Троица»

В конце 1880-х годов выпускник мастерской Саврасова начал участвовать в выставках «художников-передвижников», демонстрируя картины с социальными сюжетами, среди которых самыми запоминающимися были «Радуга», «Нищие на церковной паперти», «Балаган» и «Солдаты в деревне». Последняя из работ положила начало серии, посвященной тяжелой участи русских военных, которую живописец завершил в 1885 году произведением «Солдаты у колодца».

Другой любимой темой Коровина, занимавшей художника на протяжении жизни, стало русское крестьянство и деревенский быт. Во время каникул мастер предпочитал переезжать за город, где с грустью и сочувствием наблюдал за жизнью людей, изменившейся после отмены крепостного права. Одним из ярких образцов творчества этого периода стала картина «Перед наказанием», написанная в 1885 году и вызвавшая жестокую критику коллег из-за устаревшего сюжета.

Картина Сергея Коровина «Перед наказанием»

Другим произведением, посвященным деревне, стала масштабная картина под названием «На миру», где Коровин воссоздал сцену крестьянской сходки. В образах героев – бедняка и кулака – художник воплотил собственное видение социальных проблем, возникших в реформированной деревне, и изобразил новое классовое противостояние членов сельскохозяйственной общины.

Живописец использовал приемы композиции, благодаря которым зритель, находившийся за пределами полотна, становился невольным участником происходящего и начинал сопереживать бедняку, потерявшему имущество по воле ненасытного богатея.

Картина Сергея Коровина «На миру»

На переднем плане картины Коровин изобразил фигуру, олицетворявшую справедливость и мудрость. Грустное выражение лица старика, сидящего на бревне, подчеркивало безысходность и печаль борца за правое дело. Став смысловым центром произведения, этот персонаж подчеркивал сухость и пустынность пейзажа и создавал мрачное и гнетущее настроение, характерное для всего крестьянского цикла.

В начале 1900-х годов Коровину пришлось расстаться с любимыми деревенскими образами и приступить к выполнению крупного заказа для столичного исторического музея. Художнику поручили изобразить события Куликовской битвы, и он с азартом начал собирать материал и создавать эскизы будущего монументального произведения.

Картина Сергея Коровина «Рождество»

Когда наброски были закончены, у Сергея Алексеевича неожиданно возникли проблемы со здоровьем. Сил реализовать глобальные замыслы не осталось, и последние годы жизни живописец отдал небольшим работам, наиболее известными из которых стали «Похороны крестьянина» и «Рождество».

Кроме того, в это время Коровин с удовольствием занимался иллюстрацией. Он рисовал сцены из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина, а также сопровождал изображениями гоголевскую «Шинель».

Смерть

Последние годы жизни Яна Вермеера омрачились нуждой. Художник, до того времени не знавший материальных проблем, столкнулся с необходимостью брать кредиты, просить взаймы и сводить концы с концами. Это не замедлило сказаться и на моральном состоянии: мастер начал болеть, здоровье Вермеера сильно подкосилось. Также есть версия о том, что немалую роль сыграл и разлад Яна Вермеера с любимой супругой, однако подтверждений этих предположений нет.

Могила Яна Вермеера

О причинах смерти художника до сих пор ведутся споры: точного диагноза или обстоятельств его ухода выяснить не удалось. Предположительно, Ян Вермеер ушел из жизни из-за сильного нервного истощения, окончательно подорвавшего здоровье живописца. Произошло это 15 декабря 1675-го. Художнику было только 43 года. Вермеер покоится в семейном склепе в родном Делфте.

Спустя 20 лет после смерти Яна Вермеера, в 1696-м, состоялся аукцион, на котором выставили 21 работу художника. Часть из них оказались утеряны с течением времени, и сейчас ученые и искусствоведы говорят о 16 признанных картинах Вермеера. Еще 5 полотен до сих пор остаются предметом споров и официально не признаны работами мастера.

Подобной ситуацией с удовольствием пользовались фальсификаторы, имитировавшие творчество Яна Вермеера. Самым известным «подражателем» называют Хана ван Мегерена, заработавшего имя на подделках.

Работы Вермеера подарили вдохновение и другим талантливым людям. Так, его картинам посвящены ряд документальных и художественных фильмов, опера «Письма к Вермееру» композитора Луи Андриссена, а также роман «Девушка с жемчужной сережкой», впоследствии экранизированный режиссером Питером Веббером. В этой картине, рассказывающей о жизни Яна Вермеера, снялись Колин Ферт, Скарлетт Йоханссон, Том Уилкинсон, Киллиан Мерфи.