Военный опыт

В 1867 г. генерал фон Кауфман военного округа в Туркестане подыскивал штатного художника для сопровождения в экспедициях по Средней Азии. Верещагин пошел к нему на службу и в мае следующего года с гарнизоном приехал в Самарканд, а в июне-июле крепость осадили войска бухарского эмира. Художник наряду со всеми оборонял крепость, и за особые боевые заслуги был награжден орденом Св. Георгия IV степени. Эта награда стала единственной, которую Верещагин принял, поскольку за недельную самаркандскую осаду сформировались его дальнейшие взгляды на жизнь – он ненавидел войну и все, связанное с ней.

Ушел в процессе творения

Верещагин любил путешествовать, любил Восток, но то был всё Ближний Восток – Кавказ и Туркестан, а его более привлекал солнечный колорит Дальнего Востока – Япония, куда он и отправился после других стран в своё последнее путешествие. Эта страна поразила его своей действительностью, здесь он пишет свою японскую серию. Верещагин, как бы предчувствуя что-то надвигающееся, говорил перед поездкой:

Хотел писать солнечные мирные картины, но опять помешала война, начавшаяся в 1904-м году между Россией и Японией. Последняя, без объявления войны атаковала эскадру русских судов в районе Порт-Артура.

Верещагин не мог остаться в стороне, несмотря на возраст (61 год), он отправился на развернувшийся театр военных действий. 31 марта состоялась последняя батальная сцена в жизни художника. На броненосце «Петропавловск» вице-адмирал Макаров отправился навстречу противнику, его сопровождало ещё несколько судов.

Василий Васильевич Верещагин «Апофеоз войны», 1871 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Василий Васильевич Верещагин «Апофеоз войны», 1871 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Утром японцы открыли огонь. «Петропавловск» ответным огнем заставил их отступить, но сам недалеко от полуострова Тигровый хвост подорвался на мине. От этого взрыва сдетонировали заряды броненосца, и объятый пламенем, он ушел под воду. Всё происходило очень быстро, выжило лишь 80 человек, а среди 650-ти погибших оказались Макаров и Верещагин, который рисовал всё происходящее во время боя.

И действительно, он был необычным человеком, пацифистом, преследуемым войной. Верещагин страстно пытался доказать, что война – сущее зло, несущее лишь смерть и разрушения. Его картина «Апофеоз войны» – прямое тому доказательство. Даже современники художника говорили о том, что его картины будоражат умы не только в двух российских столицах, но и в Берлине, Париже, Лондоне и других городах мира.

Он всегда был честен и откровенен в своём творчестве. Его «Бурлаки» отражают тяжелое положение крестьянства в царской России, а серия «1812-й год» закрыла для него Францию. Верещагин не получил Нобелевскую премию мира из-за слишком честного изображения великого Бонапарта во всём его ничтожестве в сожженной Москве. Даже на Всемирную выставку оскорбленные французы не пустили художника, правдой подрывающего величие государств и людей.

Жены Верещагина были для него не только любимыми женщинами, но и помощницами в творчестве. Первая жена Элизабет Мария Фишер стала соавтором книги «Очерки путешествия в Гималаи г-на и г-жи Верещагиных». Лидия Васильевна Андреевская – вторая жена художника играла на его выставках на пианино, создавая творческую атмосферу.

Василий Васильевич Верещагин с женой Лидией

Василий Васильевич Верещагин с женой Лидией

Сегодня многие картины Верещагина, ранее не выставлявшиеся, реставрируют, чинят необыкновенные рамы. На выставках этого художника прошлого есть о чем задуматься и современному человеку, так как войны по-прежнему идут, люди гибнут, а геополитика стоит на первом месте. Когда Верещагина номинировали на Нобелевскую премию мира он сказал:

Нападают врасплох

Картина “Нападают врасплох” изображает один из важных моментов баталии. Главной темой этой работы является несгибаемость и невиданный героизм русского солдата. Эти черты проявляются не только в минуты доблестных побед, но также и в самом тяжелом положении.

Небольшой отряд русских солдат в горной долине внезапно подвергся атаке врага. Очень достоверно передано настроение батальной сцены и экспрессия несущейся на лагерь конницы.

При этом, несколько отважных русских солдат не растерялась перед лицом смертельной угрозы и сплотились, чтобы давать бой неприятелю до последней капли крови.

Биография Верещагина:

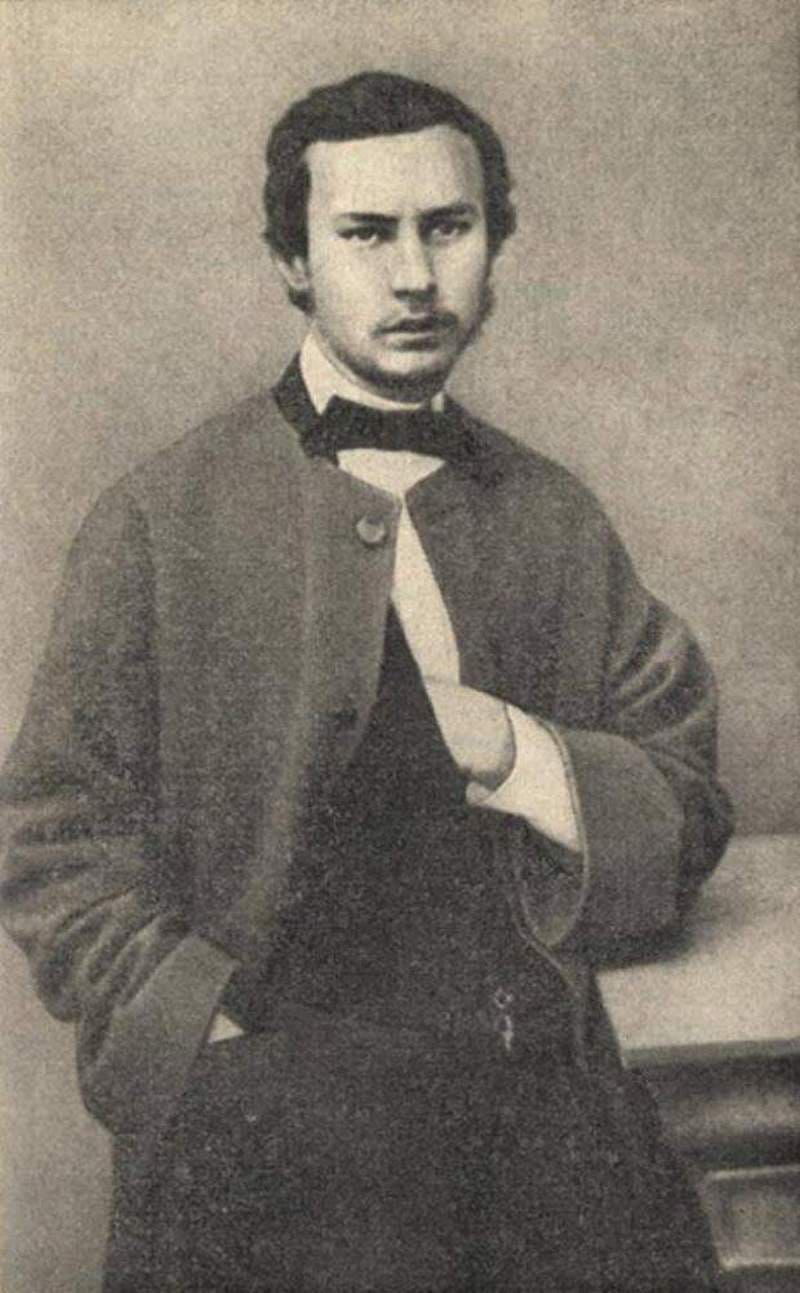

Василий Васильевич Верещагин родился 14 октября

1842 года в семье предводителя дворянства города Череповца

Новгородской губернии. Так же как его братья, он учится на

военного и уже в 9 лет поступает в морской кадетский корпус

в Санкт-Петербурге. По окончанию, недолго служил, но ушёл

в отставку для поступления в петербургскую Академию художеств

(учился с 1860 по 1863 год). Не доучившись окончательно, он

оставляет Санкт-Петербург и уезжает на Кавказ писать с натуры.

Но затем, Верещагин решает вернуться к обучению и учится живописи в

Париже под руководством Жан-Леона Жером (французский художник,

ярый сторонник академизма в искусстве, оппозиционер импрессионизма)

с 1864 по 1865 гг.

Затем у молодого Верещагина случается странный

период. Он бросает Париж и уезжает снова на Кавказ, много

работает, а осенью 1865 едет в Санкт-Петербург (где, возможно,

он получил критические замечания по своим работам). Затем,

вновь возвращается в Париж где продолжает учёбу в Парижской

академии. Весной 1866 года Василий Верещагин возвращается

в петербургскую Академию художеств и завершает своё официальное

обучение.

В 1867 году Верещагин принял приглашение

Туркестанского генерал-губернатора К. П. Кауфмана приехать

в Самарканд (как военный художник) в звании прапорщика. И

практически сразу оказывается в центре боевых действий. Небольшой

самаркандский гарнизон русских солдат (оставленный в городе) вынужден

героически обороняться от восставших местных жителей. Верещагин

сумел отличится в обороне, подняв бойцов в контратаку. За

что был награждён орденом Св. Георгия 4-й ст.

В 1869 году организует «туркестанскую

выставку», где демонстрирует свои работы. По окончании

возвращается в Туркестан. Затем совершает путешествие по западному

Китаю, наблюдает жестокое подавление восстания дунган, участвует

в завоевании Туркестана.

В 1871 году Верещагин едет в Мюнхен, где

работает над картинами для «Туркестанской серии».

Проводит выставки 1871-1874 гг. и имевшей колоссальный успех

в Европе. В 1873 году он устроил персональную выставку картин

в Хрустальном дворце в Лондоне.

Весной 1874 года возвращается в Россию и

проводит выставку в Петербурге, на которой подвергнут критике

со стороны императора Александра II и его окружения.

В 1874-1876 гг. Верещагин живёт в Индии,

выезжая также в Тибет, а весной 1876 г. возвращается в Париж.

С началом русско-турецкой войны 1877 г. записывается

добровольцем в армию, получает должность адъютанта с возможностью

свободного передвижения по войскам. И в том же году Верещагин

был тяжело ранен на борту миноносца «Щука».

В 1878-1879 гг. в Париже художник работает

картинами получившими название «Балканская серия».

В 1882-1884 годах Верещагин снова путешествует

по Индии, Сирии, Палестине.

Летом 1894 года Василий Верещагин путешествует и рисует русский

север (Белое море, Северная Двина, Соловки).

В 1896 году художник работает над серией

картин посвящённых войне 1812 года.

В 1899 году проводит лето в Крыму. В 1901 г. посетил Филиппинские

острова, в 1902 побывал в США и на Кубе. А в 1903 году посетил

Японию.

Авторитет Верещагина в Европе как «борца

с войной» таков, что в 1901 году он выдвинута на соискание

первой Нобелевской премии мира.

С началом русско-японской войны Верещагин

оказывается в действующем флоте.

Василий Верещагин погиб 31 марта 1904 года. Броненосец «Петропавловск»,

на котором находился художник, подорвался на мине на внешнем

рейде Порт-Артура.

САЙТЫ + САМАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Военно-полевое творчество Верещагина

Однажды отставного офицера Верещагина пригласили на разговор в военное ведомство, где предложили поехать на Кавказ, можно прямо сказать, в качестве такого неприметного шпиона-разведчика. Ему предлагалась свобода действий в обмен на необходимые данные. Художник должен был вести путевой дневник, где необходимо было описывать всё, что он видел и мог услышать на Кавказе, так как после его присоединения, настроения там были отнюдь не дружелюбные и не спокойные. Кавказцы хоть и были покорены, но мириться с этим хотели далеко не все из них.

Верещагин путешествовал по военной грузинской дороге, делая зарисовки местности и различных объектов, особенно стратегически важных. Неприметного художника никто не заподозрил в наблюдениях, и он спокойно общался с местным населением, узнавая какое там преобладает отношение к установившейся власти. Сам художник на тот момент был вполне доволен своим положением, ему нравилось путешествовать, а главное, он свободно творил.

Через четыре года свободной и спокойной жизни молодой Василий попал в эпицентр военной кампании по присоединению Туркестана к России. Верещагин не отсиживался в штабе. Он ходил в разведку, участвовал в рукопашных боях, принимал активное участие в сражениях. Тогда художник понял, что вне зависимости от вида войны, будь она захватническая или оборонительная, в любом случае приносит она только горе, боль и страдания, и нет в ней ничего благородного. У молодого художника возникает великая цель, о которой он говорил:

И выполнял свои слова Верещагин очень наглядно. При штурме Самаркандской крепости художник проявил себя как отважный и решительный воин. Он был одним из солдат, защищавших её от вражеских войск. Василию Васильевичу дали орден за мужество и отвагу – Святого Георгия четвертой степени. Серия картин, вышедшая из-под кисти Верещагина в тот военный период, называется Туркестанская. Впоследствии всю её купит известный коллекционер Третьяков.

Туркестанскую серию характеризует то, что некоторые картины как бы являются продолжением других. Например, идет штурм крепости, солдаты наступают. Затем следует картина, изображающая сражение за эту крепость, и ещё одна, где победители этой схватки торжествуют. Действия на этих картинах происходят, если сравнить с кинематографом, от кадра к кадру. Например, к таким картинам можно отнести в хронологическом порядке «Высматривают», «Нападают врасплох» и «Окружили, преследуют», последняя из которых была затем сожжена Верещагиным из-за критики на выставке.

Василий Верещагин – ученик Академии художеств, 1860 год

Василий Верещагин – ученик Академии художеств, 1860 год

Японка

“Японка” – вероятно, одна из самых лирических работ художника, которая раскрывает менее известную сторону его таланта. В этой работе ярко проявилась любовь Верещагина к этнографии, особенностям быта, традициям и аутентичным нарядам Японии.

Даже цветовая гамма полотна настраивает зрителя на восточное настроение: сочетание красного, черного, лилового… Написана картина во время посещения художником Японии.

С точки зрения построения композиции, полотно хорошо продумано – даже рама для картины подобрана специально и, вероятнее всего, по индивидуальному заказу самого Верещагина. На ней изображен классический восточный орнамент.

Первая мировая и крымский период

Позже он близко сходится с Давидом Бурлюком, Михаилом Ларионовым, Ильей Машковым, Натальей Гончаровой, и примыкает к авангардному объединению под названием «Бубновый валет». В 1910 году он участвует в выставке картин, а позже выходит из объединения и переходит в новое — «Мир искусства».

Первая мировая война внесла свои изменения, к которым не был готов Кончаловский. Художник был вынужден уйти на фронт.

Во время войны сердце Петра согревали письма от семьи. Жена подробно рассказывала про каждый день из жизни их семьи, дети рисовали рисунки, а дочка Наташа (будущая поэтесса Наталья Кончаловская) именно в этот период написала свое первое стихотворение, чтобы отправить его папе.

Живописец прослужил недолго, в 1915 году он был контужен, и его вернули в тыл. После демобилизации Кончаловские недолго переехали в Крым, где Петр с наслаждением писал южные пейзажи.

Интересные факты

Примечательно, что про свою самую известную картину «Апофеоз войны» Верещагин отзывался, что, по сути, она является натюрмортом. Описывая жанр своей картины, художник отмечал, что, если не считать ворон, то все остальное на картине неживое. Так что в дословном переводе с французского обозначение «мертвая природа» как нельзя лучше подходит для этого необычного полотна.

Несмотря на то что главным призванием Верещагина было писать батальные картины, как-то он воскликнул, что больше ни одного такого полотна не напишет. По его словам, он слишком близко принимает к сердцу все происходящее вокруг. По собственному признанию Верещагина, он буквально выплакивает горе каждого убитого и раненого солдата и офицера. Художник очень тяжело переживал, работая над каждым из полотен.

Отправившись в путешествие в Индию, он установил своеобразный рекорд. Его картина «Въезд принца Уэльского в Джайпур», которая была закончена в 1876 году, оказалась самым большим художественным полотном, написанным маслом, которое хранится в Индии. В данный момент оно находится в городе Калькутте.

Еще один интересный факт: художник Верещагин изображен на почтовой марке Болгарии, выпущенной в 1978 году.

Ближневосточные библейские сюжеты

По словам живописца, его военные картины выстраданы за каждого ставшего жертвой войны. Чтобы уйти от военной темы, он посетил Ближний Восток, где создал евангельские холсты – «Стена Соломона», «Святое семейство» и пр. картины изображают обыкновенную жизнь святых семейств, за что католические пастыри настаивали на их уничтожении. В Россию не повез, предвидя суровое осуждение. В 1885 г. на европейской выставке евангельских картин зритель облил произведения серной кислотой, отчего пострадали некоторые полотна, а одна картина уничтожена. Весь цикл художник продал на аукционе в США.

Верещагин Василий Васильевич, русский живописец

Верещагин Василий Васильевич (1842-1904), русский живописец. Баталист. Учился в петербургской АХ (1860-63), в мастерской Ж. Л. Жерома в Париже (1864-65). Много путешествовал по России и Западной Европе, а также по Сирии, Палестине, Индии, Японии, США. Участвовал в завоевании Средней Азии (в 1867-68 и 1869-70), в русско-турецкой (1877-78) и русско-японской (1904-05) войнах; погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск». По демократической направленности своего творчества близок к передвижникам. В тематических сериях картин «Туркестанская» (1871-74), «Балканская» (1877-78 и 1880-е гг.), на тему Отечественной войны 1812 (1887-1904) и др. Верещагин с глубоким драматизмом показал жестокие будни войны, несущей неисчислимые страдания народам , раскрыл тяжесть и героику ратного труда (триптих «На Шипке всё спокойно!», 1878-79, местонахождение неизвестно), мужество и нравственную силу народа, сражающегося с захватчиками («Не замай, дай подойти!», 1887-95, ГИМ). В его творчестве романтическое изображение военной схватки впервые в русской батальной живописи уступило место философски глубоким размышлениям о войне («Апофеоз войны», 1870-71, ГТГ), обличению феодально- религиозного фанатизма («Торжествуют», 1872, ГТГ) и колониализма («Подавление индийского восстания англичанами», около 1884, местонахождение неизвестно). На основе зарисовок и этюдов с натуры Верещагин создал особый жанр документально-этнографической живописи, имевший большое просветительское значение и окрашенный глубоким гуманизмом, уважением к разным народам и их культуре («Всадник-воин в Джайпуре», после 1874-76, «В горах Алатау», 1869-70, «Мавзолей Тадж-Махал в Агре», 1874-76, — все в ГТГ). В произведениях Верещагина документальная точность изображения сочетается с тщательно разработанной композицией, точным рисунком, часто — с яркой красочностью живописных решений. Условные приёмы академической живописи, постепенно преодолевавшиеся Верещагиным на протяжении творческого пути, уступали место поискам правдивого изображения окружающего мира. Стремясь пропагандировать свои гуманистические и антимилитаристские взгляды, Верещагин устраивал выставки в России (1874, Петербург, и др.), Западной Европе, Америке. Пользовавшиеся горячим одобрением демократической общественности, они, как и всё творчество Верещагина, подвергались постоянным нападкам со стороны реакционных кругов России и других стран.

Верещагин Василий Васильевич (1842-1904), русский живописец. Баталист. Учился в петербургской АХ (1860-63), в мастерской Ж. Л. Жерома в Париже (1864-65). Много путешествовал по России и Западной Европе, а также по Сирии, Палестине, Индии, Японии, США. Участвовал в завоевании Средней Азии (в 1867-68 и 1869-70), в русско-турецкой (1877-78) и русско-японской (1904-05) войнах; погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск». По демократической направленности своего творчества близок к передвижникам. В тематических сериях картин «Туркестанская» (1871-74), «Балканская» (1877-78 и 1880-е гг.), на тему Отечественной войны 1812 (1887-1904) и др. Верещагин с глубоким драматизмом показал жестокие будни войны, несущей неисчислимые страдания народам , раскрыл тяжесть и героику ратного труда (триптих «На Шипке всё спокойно!», 1878-79, местонахождение неизвестно), мужество и нравственную силу народа, сражающегося с захватчиками («Не замай, дай подойти!», 1887-95, ГИМ). В его творчестве романтическое изображение военной схватки впервые в русской батальной живописи уступило место философски глубоким размышлениям о войне («Апофеоз войны», 1870-71, ГТГ), обличению феодально- религиозного фанатизма («Торжествуют», 1872, ГТГ) и колониализма («Подавление индийского восстания англичанами», около 1884, местонахождение неизвестно). На основе зарисовок и этюдов с натуры Верещагин создал особый жанр документально-этнографической живописи, имевший большое просветительское значение и окрашенный глубоким гуманизмом, уважением к разным народам и их культуре («Всадник-воин в Джайпуре», после 1874-76, «В горах Алатау», 1869-70, «Мавзолей Тадж-Махал в Агре», 1874-76, — все в ГТГ). В произведениях Верещагина документальная точность изображения сочетается с тщательно разработанной композицией, точным рисунком, часто — с яркой красочностью живописных решений. Условные приёмы академической живописи, постепенно преодолевавшиеся Верещагиным на протяжении творческого пути, уступали место поискам правдивого изображения окружающего мира. Стремясь пропагандировать свои гуманистические и антимилитаристские взгляды, Верещагин устраивал выставки в России (1874, Петербург, и др.), Западной Европе, Америке. Пользовавшиеся горячим одобрением демократической общественности, они, как и всё творчество Верещагина, подвергались постоянным нападкам со стороны реакционных кругов России и других стран.

Соч.: Избранные письма, М., 1981. Лит.: А. К. Лебедев, В. В. Верещагин, 2 изд., М., 1972; его же, В. В. Верещагин. , М., 1974; В. В. Верещагин, Воспоминания сына художника, Л., 1982.

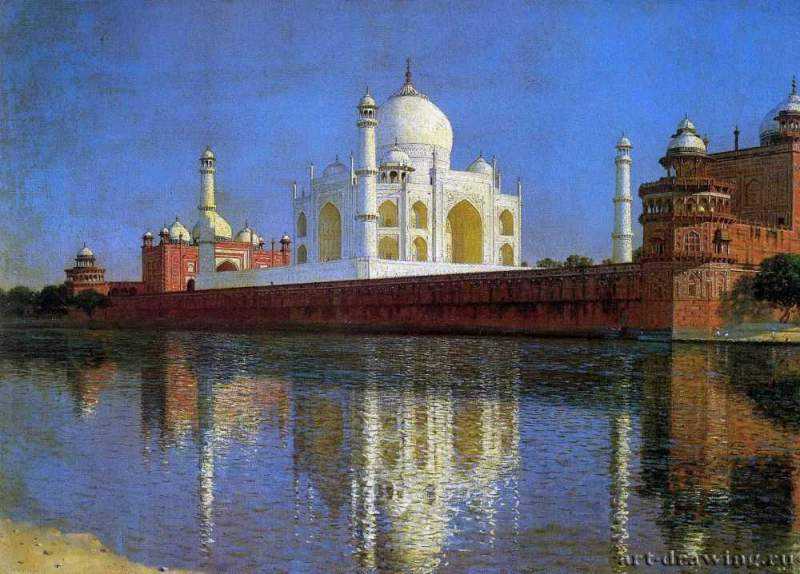

Мавзолей Тадж Махал близ Агры

Картина “Мавзолей Тадж-Махал в Агре” – действительно шедевр живописи. Завороженный великолепием храма, живописец отображает на полотне всё его величие, плавность линий, идеальные пропорции, цветовую гамму всей композиции.

Восхитительная архитектура, будто в зеркале, отражается в глади водоема. Вероятно, целый арсенал художественных средств и приемов нашли здесь свое виртуозное применение.

Своей известностью Тадж-Махал обязан не только уникальной архитектуре, в которой удивительным образом соединяется величие и изящество, но и связанной с его созданием легендой.

Мавзолей был возведен в 17 веке правителем империи Шах-Джаханом в память о любимой супруге, чья смерть в родах стала для него настоящей трагедией.

Успех и новая война

По окончании Туркестанской кампании у Верещагина было две персональных выставки в столице. Его имя стало на слуху у многих людей. Батальные картины показали войну с другой стороны, открыли все её неприглядные стороны. Картины Василия Верещагина многие ругали, но многие ими и восхищались. Среди сторонников творчества художника были Крамской и Третьяков. Люди же, привыкшие к нейтральным салонным картинам, были сильно удивлены реализмом на полотнах Верещагина. К картинам Туркестанской серии относятся: «Победители», «Торжествуют», «Русский лагерь в Туркестане» и многие другие.

Василий Васильевич Верещагин «Торжествуют», 1872 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Василий Васильевич Верещагин «Торжествуют», 1872 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Мирное время было недолгим, началась новая русско-турецкая война, предполагающая упрочение влияния Российской империи на Балканах. Наш художник и здесь оказался в эпицентре военных действий. В эту кампанию он пишет «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной», «Нападают врасплох», «После удачи», «Перед атакой. Под Плевной», «Шипка-Шейново», «Каннивал» и другие. Участвуя в атаке на турецкий пароход, Верещагин получает серьезное ранение, но восстановившись, снова творит в гуще событий. Журналист Немирович-Данченко, очевидец тех событий, рассказывает:

Василий Васильевич Верещагин «Перед атакой. Под Плевной», 1881 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Василий Васильевич Верещагин «Перед атакой. Под Плевной», 1881 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Балканская серия работ, как и Туркестанская, произвела большое впечатление на публику, а сам художник говорил:

В прессе о войне говорили лишь то, сколько побед оказалось одержано, сколько территории отвоёвано, а Верещагин показал все откровенные ужасы войны, как никто и никогда ещё в Европе. Василий Васильевич считал, что очередная война не принесла решений геополитических проблем, а лишь забрала тысячи человеческих жизней. Конечно, такие мысли расходились с политикой власти, наследник престола отозвался о художнике следующей фразой:

Василий Васильевич Верещагин «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой», 1883-1888 годыМестонахождение: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

Василий Васильевич Верещагин «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой», 1883-1888 годыМестонахождение: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

Провластные критики приписали Верещагину нигилистские взгляды и отсутствие патриотизма. Всё это давление отозвалось в художнике не лучшим образом:

Другие идеи, действительно, были у Верещагина. Он хотел создать цикл картин, отражающих подвиг русского народа в войне с Наполеоном. Так появилась серия «1812-й год». Её художник в 1902 году повез на выставку в Нью-Йорк. Эта выставка была грандиозной, стены помещения были украшены бархатным полотном и экзотическими тканями с восточным узором.

Василий Васильевич Верещагин «Конец Бородинского сражения», между 1899 и 1900 годамиМестонахождение: Музей Отечественной войны 1812 года, Москва, Россия

Василий Васильевич Верещагин «Конец Бородинского сражения», между 1899 и 1900 годамиМестонахождение: Музей Отечественной войны 1812 года, Москва, Россия

Саму экспозицию дополняли предметы быта, оружие, развешанное на стенах, и музыкальные инструменты. Картины, наравне с естественным светом, освещало ещё электричество. Чтобы воссоздать русскую атмосферу, Верещагин выписал из России певчих и музыкантов. Среди картин этой серии были: «Мир во что бы то ни стало», «В покоренной Москве», «Конец Бородинского сражения», «На этапе. Дурные вести из Франции» и прочие.

Выставка, конечно, имела большой успех, но все затраты на её организацию ввергли художника в большие долги, он не мог даже вернуться домой. Чтобы рассчитаться со всеми долгами, Верещагину нужно было продать картины, и он выставил их на аукцион. Он также написал письмо в столицу с прошением спасти полотна, но ответа от властьимущих не поступало. Находясь уже на грани отчаяния, Верещагин всё же получает депешу с короткой резолюцией на его прошении, написанной императором:

Василий Васильевич Верещагин «На этапе. Дурные вести из Франции», между 1887 и 1895 годамиМестонахождение: Музей Отечественной войны 1812 года, Москва, Россия

Василий Васильевич Верещагин «На этапе. Дурные вести из Франции», между 1887 и 1895 годамиМестонахождение: Музей Отечественной войны 1812 года, Москва, Россия