Театр

На подмостках ЦТКА, известного ныне как театр Российской армии, Петров провёл две трети своей жизни. Прекрасные гены вкупе с врождённой работоспособностью и тонким творческим чутьём позволили ему максимально реализоваться как театральному артисту. Казалось, что Андрею Алексеевичу подвластен любой материал: от суровых комдивов до прекраснодушных романтиков и отъявленных кутил.

Одних спектаклей Петрову, обладателю колоссальной энергии, явно не хватало. Начиная с 60-х годов он весьма успешно показал себя в режиссуре, выпустив несколько постановок в Москве и Ленинграде. В начале 70-х его фамилия появилась в списке педагогов ВГИКа, где накопленным опытом актёр щедро делился с молодёжью.

Юноша снова дома

По возвращении домой, без специальности, планов и возможностей, Кузьма встретился с человеком, впоследствии сыгравшем огромную роль в его дальнейшей жизни. Судьбоносная встреча состоялась благодаря матери юноши, которая работала в доме сестры купчихи Казариной, а ей строил дом архитектор из Петербурга Роман Фёдорович Мельцер. Ему-то мать и догадалась показать рисунки сына летом 1895 года. Мельцер был впечатлён и не отделался просто советом продолжить учёбу в Петербурге, а убедил Казарину участвовать в этом материально (впоследствии она субсидировала начинающего художника почти 10 лет).

↑ Первые самостоятельные работы

Художник Антропов работал в стиле барокко, это стиль был популярен в те годы, однако, уже в своих ранних работах он вносил в свои произведения черты реализма, чем во многом опередил свое время.

Первой самостоятельной работой Антропова становится роспись храма, построенного в честь Андрея Первозванного. Храм этот был построен в Киеве. Особенно выделяется фреска «Тайная вечеря», которая сочетает в себе как традиции итальянской живописи эпохи Возрождения, так и традиции русской иконописи.

В 1752 году художник приезжает в Москву, где происходит его знакомство с покровителем искусств Иваном Шуваловым. Благодаря своим талантам и покровительству мецената, Антропов становится преподавателем «живописного мастерства» при Московском государственном университете. Позже он переезжает в Петербург, где основывает собственную частную школу живописи.

Этот период становится самым плодотворным в жизни художника: именно в эти годы он пишет наиболее известные свои портреты влиятельных людей того времени. Художник прожил долгую жизнь, он скончался в 1795 году и был погребен в Петербурге, в Александро-Невской лавре.

Вклад в искусство

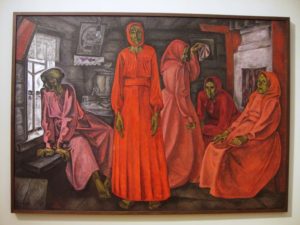

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, биография которого сполна насыщена событиями, внес огромный вклад в российское искусство

Удивительным фактом является то, что после смерти художника его работы больше не экспонировались, а значит, не привлекали к себе внимание общественности. Конечно, можно сказать, что это делалось с целью освободить место для молодых талантов, но все же такая теория маловероятна. Только в 1960-х годах о художнике вспомнили и начали повторно восхищаться его творениями, ведь Кузьме Петрову-Водкину удалось выработать свой стиль, который соединял в себе тематику советского периода, иконописную стилистику и насыщенность цвета

Прямых последователей у художника не было, но в его творчестве черпали вдохновение многочисленные талантливые люди

Только в 1960-х годах о художнике вспомнили и начали повторно восхищаться его творениями, ведь Кузьме Петрову-Водкину удалось выработать свой стиль, который соединял в себе тематику советского периода, иконописную стилистику и насыщенность цвета. Прямых последователей у художника не было, но в его творчестве черпали вдохновение многочисленные талантливые люди.

Шаги на пути к мечте

Интерес к рисованию у Виктора возник ещё в детские годы. Как только появилась возможность, он записался в художественную школу. Здесь пришло окончательное решение посвятить искусству всю жизнь.

В 1948 году Виктор Попков, художник начинающий и подающий большие надежды, уже студент художественно-графического педагогического училища, нового, только открывшегося в столице.

По окончании училища в 1952 году идёт учиться в вожделенный для всех жаждущих творчества молодых людей МГАХИ имени В.И. Сурикова. Но вместо желаемого факультета живописи Попкова зачисляют на факультет графики. Осваивать профессию было очень интересно. Студенты ездили по всей стране и становились свидетелями исторических преобразований в ней. Основным источником и движущей силой невероятных свершений был героический труд советских людей при освоении целинных земель, строительстве заводов и электростанций, каналов и железных дорог. В эти годы (ВУЗ был закончен в 1958-м) семимильными шагами растёт мастерство художника. Творчество Виктора Ефимовича Попкова на этом этапе отличается романтичными порывами, наполненными восхищением подвигами трудового народа. Дипломной работой стала серия линогравюр под общим названием «Транспорт». Впоследствии она прокатилась по самым крупным выставкам страны и зарубежья. Тема всех листов объединена под заголовком, но по содержанию они разнятся. К примеру, замысел лучшего листа будущей дипломной работы пришёл к художнику совершенно случайно – он был буквально заворожён работой электриков, которые ремонтировали оборванные провода (из-за аварии стояли электрички). Мастера своего дела с лёгкостью сновали по тонким лестницам и балансировали на них, словно ловкие циркачи.

Но не графика, а всё-таки живопись выходит на первый план, о чём свидетельствует работа, представленная Виктором Ефимовичем к показу на выставке молодых художников 1958 года. Но некоторая графичность и плакатность ранних работ обусловлена влиянием педагогов-графиков.

Расцвет – весна на картинах Жданова

Нежнейший колорит, состоящий из всех оттенков голубого для неба, дымки, окружающей деревья, для ничем не замутненного половодья, подбирает Владимир Жданов. Картины весны наполнены пробившейся нежно-зеленой травкой, беззащитными тонкими стволами не одетых в листья, обнаженных, как юные стройные девушки, деревьев: белоснежных березок, тоненьких кленов, хрупких осинок.

На их веточках можно увидеть только чуть наклюнувшиеся почки. А кто видел на берегу, когда на реке плывут льдины, первые подснежники? Расцветающие кусты сирени и черемухи заставляют вспомнить в любое время года их аромат и прелесть. Живая природа предстает перед нами в виде идеальной гармонии. Картины наполнены свежим воздухом и струящимся светом. Природа так хороша, что нет необходимости прибегать к дополнительным декоративным эффектам.

Натюрморты

Этот отдельный, можно сказать, цикл явно складывался годами.

Тут нет хрусталя и фарфора, но зато как сияют пузатые бока самовара, как ломится стол от угощенья с ароматной покрытой золотистой корочкой выпечкой. Краснеют ягоды в лукошке, поставленном в высокую зеленую траву, и чья-то рука положила рядом нехитрый букетик полевых цветов из ромашек и колокольчиков. Пышный букет из веток сирени в круглой прозрачной вазе также рассказывает нам о людях, которые вносят в свой дом простую, естественную прелесть природы. Они не проходят мимо нее, не глядя.

Художник В. Жданов любит свою страну во всех ее проявлениях и умеет донести свою любовь до зрителя. Говоря о России с любовью, он не скрывает своего восхищения и невольно учит нас беречь ее красу в большом и малом.

«Фанерный хвост и крылья и очень тихий ход»

Именно второй опытный У-2 был взят за основу для воплощения в серию. В качестве завода-изготовителя определили ленинградский авиазавод №23.

Самолет был выполнен по схеме одномоторного двухместного биплана нормального типа. Мощность мотора М-11 составляла 100 л.с., максимальная скорость полета – 140 км/ч, посадочная скорость – 60 км/ч, максимальная высота полета – 3800 м.

Техники и вооруженцы готовят У-2 к вылету

Основными материалами в конструкции У-2 были дерево и сталь, что послужило одной из причин его будущей популярности – обслуживание и ремонт были простыми и дешевыми. Полотняная обшивка также легко ремонтировалась в полевых условиях. Кабины инструктора и ученика располагались одна за другой, управлять самолетом можно было из обеих.

Другой особенностью У-2 стала его способность взлетать практически с любых площадок. Для этого ему всего лишь нужна была полоса длиной 100-150 м. В полете У-2 демонстрировал хорошую устойчивость и управляемость, позволял выполнять различные фигуры пилотажа.

Личная жизнь

С будущей женой Виктор учился в педагогическом училище, там и познакомились. В семье был один сын, Алексей (родился в 1958-м). Жена часто становилась моделью для картин своего супруга.

В 1965 году Виктор увлёкся другой женщиной – Татьяна стала его музой и позировала, к примеру, для картины «Двое». Но вскоре Татьяна вышла замуж за другого (за Андрея Суровцева, который изображён на той же картине). Отчаяние Виктора толкнуло его на безрассудный шаг – он хотел покончить с собой. Спас его тесть.

1960-е

С началом нового десятилетия усиливаются творческие искания художника – отходя от академизма, он хочет найти собственный стиль

На этом пути художник обращает внимание на композиционные особенности, находки в колористике. Одновременно всё больше привлекает искусство портрета, позируют в основном близкие и друзья

Работы Попкова привлекали внимание публики, в том числе на международных выставках (они демонстрировались в Японии, Югославии, Финляндии и Италии).

Лояльное отношение к художнику Министерства культуры привело в 1963 году к членству Попкова в комитете по Ленинским премиям. Но вскоре он был исключён из объединения. Причиной стал отказ подчиниться настойчивому внушению – ему советовали не отдавать своего голоса за присуждение премии Александру Солженицыну (рассматривалась повесть «Один день из жизни Ивана Денисовича»).

Хрущёвская оттепель дала импульс новому художественному направлению в советской живописи. Им стал так называемый суровый стиль. Картины художника Виктора Попкова наполняются героизмом, но отличным от присущего сталинскому соцреализму. Теперь никаких помпезных, фальшивых поз и физически совершенных тел. Появились спокойствие, отстранённость, безмолвная усталость, мудрость. Художник подключает зрителя к важным событиям, тем самым делает его соучастником изображаемого события, решающим проблемы и даже соавтором. Зритель думает и анализирует увиденное, размышляет о действительности. Это впечатление и воздействие становится главным, в отличие от влияния искусства 1950-х, когда художники изображали приукрашенную, если не полностью преображённую, реальность и предлагали зрителю лакированную социальную утопию.

Удаётся Попкову и передача живописными средствами психологически тяжёлой перемены, происходящей внутри семьи при расставании родителей (картина «Развод»). В те годы вообще мало кто говорил об отношениях людей внутри одной социальной ячейки, а Попкова тема заинтересовала. Отчуждённость и повисшую в воздухе холодность художник уловил мастерски.

Размышлял Попков и о судьбах вдов и детей, родителей и сестёр, потерявших в войну своих близких. Тема выпадения из нормального хода истории целого поколения, погибшего в годы Великой Отечественной, волновала художника особо – его детство пришлось на то страшное время. Этой кровоточащей теме посвящён цикл работ «Мезенские вдовы», созданный в период 1966-1968 годы.

1970-е

В начале 1970-х живописец обращается к теме автопортрета. И вновь ему не даёт покоя тема войны, подтверждением чему является знаковая картина «Шинель отца». В этот период в картинах художника почти нет сюжетной линии, и появляется особая атмосфера вслушивания. По словам живописца, ему хотелось в работах кроме конкретного «выразить нечто неясное, духовное, неосязаемое». Виктор Попков, далёкий от церкви, всё же чувствовал неразрывную духовную связь с матерью, верующим человеком. Ведь она была для сына живительным источником, придающим силы. Может поэтому в творчестве художника всё явственнее, но всё же очень прозрачно, виден и слышен христианский подтекст.

Последней стала изумительная картина Попкова «Осенние дожди. Пушкин». Над ней художник работал в Михайловском. Всё выглядит так, будто писано с натуры: и русский простор, и воздух, и чудесная осень, которую так любил поэт. И всё это слилось в единый образ.

Погиб Виктор Попков страшно нелепо – по жизни дерзкий и смелый, простой и общительный, он необдуманно или случайно подошёл к инкассаторской машине (чтобы подвезли). Но поступок был расценен как нападение, и в него выстрелили в упор. Это произошло 12 ноября 1974 года. Художнику было всего 42 года. На прощании в Доме художника на Кузнецком мосту на сцене вместе с «Осенними дождями…» стояла одна из последних значительных картин живописца «Хороший человек была бабка Анисья». Совпадение или закономерность, но это произведение – результат размышлений автора о смерти и смысле жизни. Как реквием себе самому.

Проводник в небо

Уже в 1928 году первые У-2 стали поступать в летные школы, а с 1930 года новая машина стала массово замещать устаревшие учебные У-1. Молодой самолет, несмотря на некоторые огрехи первых партий, сразу был тепло принят учениками и инструкторами. Качество обучения заметно выросло, что сказалось даже на таком показателе, как количество курсантов, отчисленных за неспособность к летному делу. То есть У-2 успешно выполнял свою основную функцию, помогая обучаться базовым навыкам пилотирования и далее передавая эстафету более сложным моделям. У-2 прощал многие ошибки и давался в руки даже самых малоопытных курсантов.

За первые три года серийного производства около 1400 самолетов У-2 обновили парк учебной техники в гражданских структурах и ВВС, а часть из них поступили в школы Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). Долгие годы У-2 был единственным учебным самолетом общества, которое сделало очень многое для роста интереса к авиации в предвоенное время. За военные годы Осоавиахим подготовил около 100 тыс. пилотов.

Самолет У-2СП (для спецприменения) одной из частей Гражданского воздушного флота, мобилизованный для полетов к партизанам

Из учебника для летных школ 1937 года: «С первых же шагов своей летной службы наш летчик встречается с самолетом У-2 М-11. Понятно поэтому то исключительное значение, которое имеет для начинающего летчика детальное изучение данного самолета. На нем предстоит первый самостоятельный взлет».

Модель У-2 оказалась настолько удачной, что различные модификации не заставили себя долго ждать. Самолет широко применялся в сельском хозяйстве, выпускались гидросамолеты, самолеты санавиации. Конструкторы неустанно совершенствовали машину, а ее конструкция позволяла вносить нужные изменения практически в полевых условиях, поэтому точное количество вариаций У-2 не поддается исчислению.

После революции

После 1917-го Петров-Водкин в числе прочих занимался реорганизаторской работой художественных учебных заведений в Петрограде. В начале 1918 года стал профессором живописного отделения сначала академии, затем свободных мастерских. Названия менялись ещё не раз, но художник здесь задержался до 1932 года, параллельно преподавал на прочих курсах, в том числе сценических постановок. Работа не давала в полной мере заниматься собственной живописью, в письме матери художник жаловался, что профессорство и болтовня отнимали всё время.

Но именно в эти годы появляются натюрморты Петрова-Водкина, картины на военную тему, особенно яркий автопортрет, переосмысление темы красного коня в картине под названием «Фантазия» (1925).

В 1921 году с группой специалистов побывал в Самарканде, впоследствии красотой и впечатлением сравнив узбекское великолепие с Северной Африкой. Ему не хватало времени, чтобы набросать всё, что восхитило. Родилась тут, а впоследствии воплотилась в жизнь идея книги «Самаркандия».

Обучение

Биография Петрова-Водкина удивительна: как такой необразованный человек смог добиться таких высот? Это можно объяснить только упорной работой над собой, ведь, как известно, ремесленники и их дети очень усердны.

Свое начальное образование Кузьма получил в приходской школе. Это были всего четыре класса, где мальчик познал азы арифметики и научился писать. Знакомство с живописью произошло в церкви. Именно там Кузьма познакомился с иконописцами и стал активно копировать их работы, а также создавать собственные творческие произведения.

Занятия живописью никто не воспринимал всерьез: ни будущий художник, ни его родители. Поэтому в 15 лет Кузьма собрал вещи и поехал поступать в железнодорожное училище. Переезд в Самару был довольно затратный, да и возвращаться домой юноше не хотелось, поэтому после провала на экзамене Кузьма поступает в живописный класс Ф. Бурова

Здесь трудолюбивый юноша осваивает азы реалистического искусства, большое внимание уделяет изучению литературы. По окончании начального образования, благодаря удачной судьбе, Кузьма поступает в Петербургское училище рисования. Именно здесь, в классах В

Серова, Петров-Водкин официально закончил учиться на художника

Именно здесь, в классах В. Серова, Петров-Водкин официально закончил учиться на художника.

«Почти пешком по небу летят едва-едва»

В 1933 году завод №23 начал выпуск самолетов войсковой серии У-2ВС, оснащенных пулеметами и бомбодержателями. К концу 1930-х годов на вооружении ВВС СССР стояло около 3000 самолетов У-2. В 1941 году производство самолета переносится на ленинградский завод №387, который в самом начале Великой Отечественной войны эвакуируется в Казань. Сегодня это Казанский вертолетостроительный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России» Ростеха.

С первых дней войны У-2 стал незаменимым тружеником фронта и тыла. Здесь все преимущества этой крайне неприхотливой машины раскрылись максимально широко. Благодаря своей малой скорости У-2 мог летать на минимальной высоте, которая была недоступна более скоростным самолетам. То, что самолет Поликарпова мог взлетать с небольшой площадки, делало его незаменимым для сообщения с партизанами, а также для эвакуации населения.

Группа легких бомбардировщиков У-2 271-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии летит на задание

Особенно впечатляющим и масштабным было использование У-2 в качестве бомбардировщика. «Небесные тихоходы» под покровом ночи на сверхмалой высоте и на малом газу незамеченными преодолевали зону ПВО и сбрасывали боеприпасы на объекты противника. Несмотря на кажущуюся простоту, эта работа была очень эффективной. Например, герой СССР Василий Кизь за свои 640 боевых вылетов взорвал 27 складов с горючим и боеприпасами, разрушил около 200 сооружений, уничтожил 24 автомашины и 4 самолета на земле. Именно на бомбардировщиках Поликарпова воевали летчицы прославленного женского 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, прозванные немцами «ночными ведьмами».

Известные картины

Произведения Петрова-Водкина находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Саратовского художественного музея и других, а также в частных коллекциях.

Самые известные работы:

- «Купание красного коня» (1912);

- «Девушки на Волге» (1915);

- «Селёдка» (1918);

- «Натюрморт с сиренью» (1928);

- «Смерть комиссара» (1928);

- «Весна» (1935);

- «Пушкин в Петербурге» (1937);

- «Новоселье» (1937).

По воспоминаниям друзей Кузьма Петров-Водкин был не только художником и писателем, но и мыслителем, пламенным, прямолинейным и глубоким. Всматриваясь в его картины, понимаешь это в полной мере.

Купание красного коня – Многозначное пророчество

Биография Ильи Сергеевича Глазунова: вклад в искусство и общественную жизнь России

Биография Константина Коровина

Учебный «ванька-встанька»

Бурный рост авиации в 1920-е годы, на которую руководство страны возлагало большие надежды, требовал увеличения числа пилотов и нового уровня обучения. «Летающая школьная парта» У-1, копия английского Авро-504К, плохо справлялась со своими задачами: была сложна в управлении, и ошибки пилотов часто приводили к авариям. Требовалась новая машина отечественной разработки с улучшенными характеристиками и советским мотором.

Молодой авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов заинтересовался темой учебных самолетов в 1923 году. К этому времени он уже создал первый советский истребитель И-1, хотя и не пошедший в серию. Когда в 1926 году были утверждены требования к новому учебному самолету, конструктор уже имел существенный задел, чтобы к концу года представить эскизный проект самолета У-2.

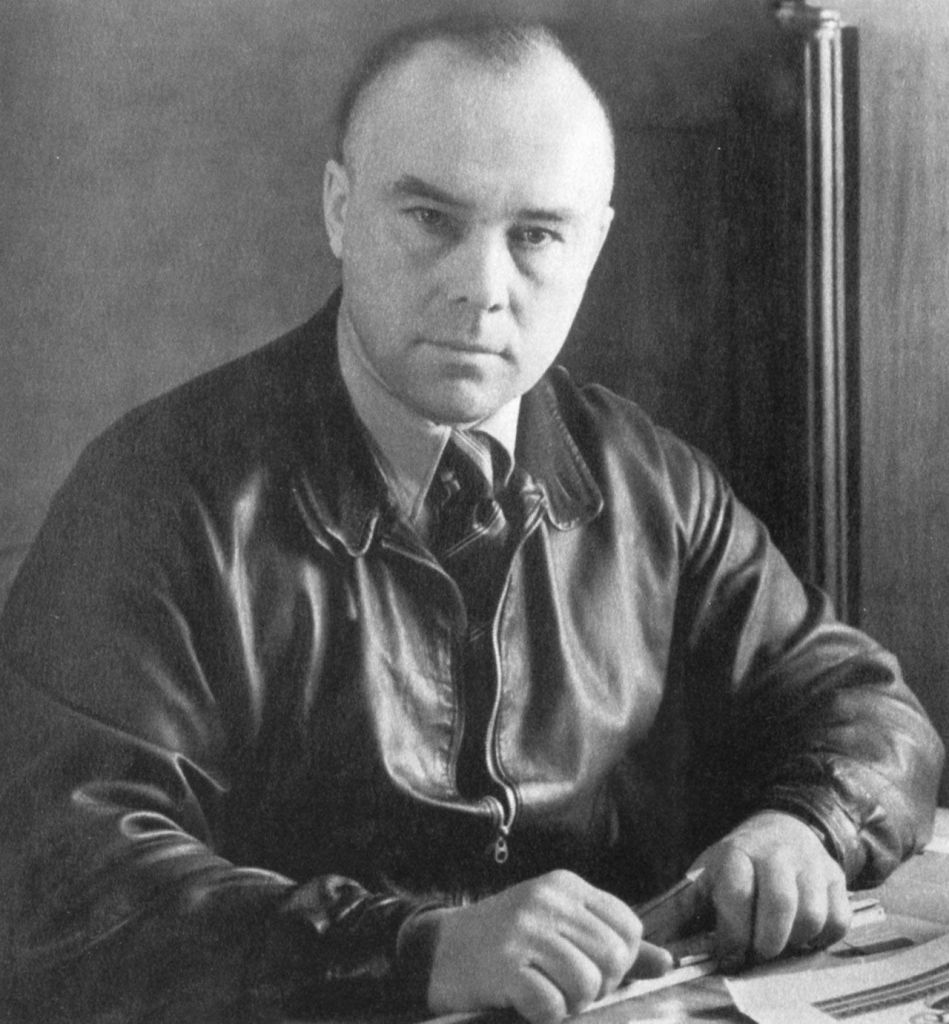

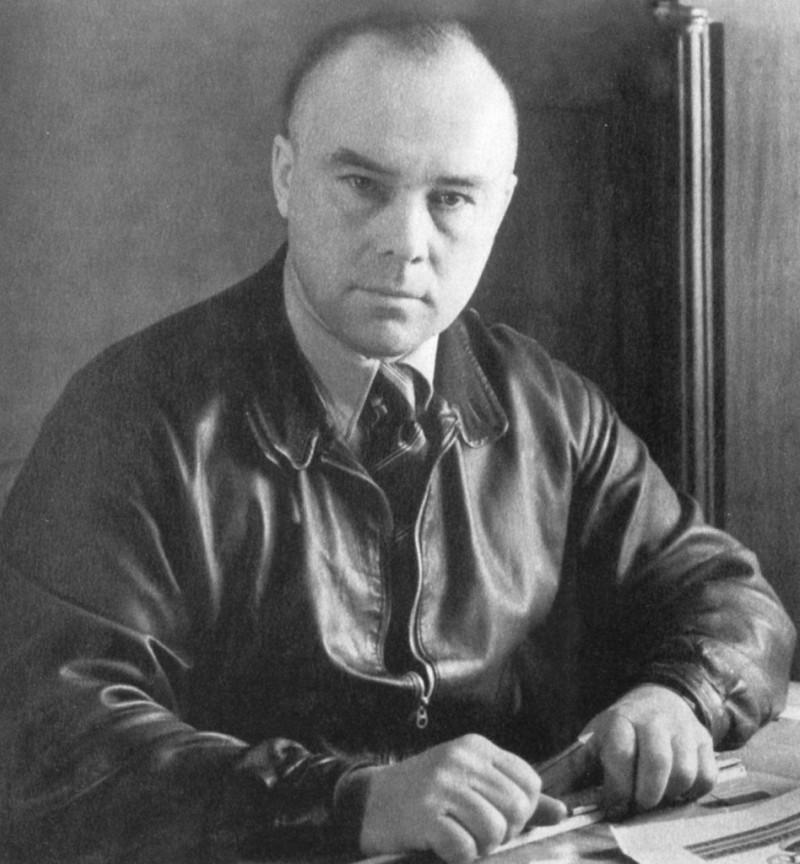

Н.Н. Поликарпов

В апреле 1927 года был готов опытный образец двигателя М-11 конструкции А.Д. Швецова, который установили на строящийся опытный У-2. Впервые новый самолет поднялся в небо 24 июня 1927 года. Летчик-испытатель М.М. Громов высоко оценил машину, отметив ее полное соответствие заданию. Самым важным моментом в управлении У-2 оказалось то, что он не входил в «штопор», который тогда был бичом авиации и стал причиной смерти многих пилотов. Именно за эту устойчивость самолет получит первое прозвище «ванька-встанька».

Второй опытный экземпляр, значительно доработанный, взлетел 7 января 1928 года, о чем Поликарпов, сын священника и бывший студент духовной семинарии, писал в письме так: «В день Рождества Господь послал мне радость». Осенью того же года У-2 в числе другой техники отправили на Международную авиационную выставку в Берлин, где впервые были показаны советские самолеты.

Исследование люминесценции

Ученый уделял огромное внимание изучению проблем свечения тел, детально исследуя явление фотолюминесценции и хемилюминесценции. При этом он четко разделял эти два понятия. В первом случае речь шла о свечении, возникающем посредством подводимой энергии света, а во втором за счет химических трансформаций в теле

В первом случае речь шла о свечении, возникающем посредством подводимой энергии света, а во втором за счет химических трансформаций в теле.

Петров стал первым применять с целью изоляции проводов сургуч, а для многожильной проводки использовал специальное изоляционное покрытие. Оно состояло из шелковой нити или медной проволоки, покрытой небольшим восковым слоем. Ученый одним из первых на планете применил параллельное соединение проводников, что позволило добиться более сильного действия. Именно Петрову принадлежит самое раннее описание электрической дуги, которая появляется во время сближения двух угольков, имеющих соединение с источником тока. Вот так он описывал этот опыт:

Электрическая дуга между угольными электродами

По мнению ученого, появление свечения в воздухе между углями продиктовано тем, что этот материал плохо проводит электричество. Электроны, текущие по угольному проводнику, встречают огромное сопротивление со стороны мелких частиц вещества, что сильно затормаживает их движение. Энергия электронов переходит к проводнику, при этом его температура повышается. Больше всего нагреваются соединенные концы углей (свыше тысячи градусов), так как здесь электроток встречает наибольшее сопротивление. В результате возникает яркое свечение. Воздух между углями также сильно нагревается и в таком состоянии начинает проводить электричество, поэтому, даже если угольки немного отдалить друг от друга ток не прекратится.

Это открытие не вызвало большого энтузиазма в научных кругах, а многие европейские коллеги могли и вовсе не знать о нем из-за отсутствия перевода. Несмотря на отсутствие признания, Петров остался верен себе и глубоко изучил свойства дуги, обнаружив возможность ее использования для освещения, а образующуюся высокую температуру для сварки различных металлов.

К подобным выводам несколько позже пришел английский физик Гемфри Дэви, который доложит результаты своих наблюдений Лондонскому королевскому обществу, чем вызовет огромный восторг у собравшейся публики. Спустя более чем полвека, идею Петрова применит в своей разработке Павел Яблочков, создав свою знаменитую «электрическую свечу». В 1881 году русский инженер Николай Николаевич Бенардос изобрел электросварку.

Смерть

В 1928-м медики запретили Петрову-Водкину работать с красками: испарения вредили пораженным туберкулезом легким.

Кузьма Иванович перебрался из северной столицы в Детское Село, где его окружили знаменитые литераторы Алексей Толстой, Константин Федин и Вячеслав Шишков.

Могила Кузьмы Петрова-Водкина

Художник тоже взялся за перо и написал 20 рассказов, 12 пьес и 3 романа. Два романа Петров-Водкин отнес в издательство, но начинание «зарубил» Максим Горький. После критики сочинений издательства закрыли двери перед Кузьмой Ивановичем.

Не стало яркого представителя символизма и постимпрессионизма в середине февраля 1939 года. Судьба отмерила ему 60 лет, а причиной смерти стал туберкулез.

Самые известные картины Виктора Попкова

Творческая жизнь художника не продлилась и двух десятков лет. За это время он стал автором около трёх тысяч картин, многие из которых – бесценные отображения своего времени, свидетели и судьи.

Наиболее известны:

- «Двое» (1964);

- «Вдовы» (1966);

- «Одна» (1966);

- «Северная песня» (1968) – из цикла «Мезенские вдовы»;

- «Шинель отца» (1970-1971);

- «Работа окончена» (1970);

- «Майский праздник» (1972);

- «Северная часовня» (1972);

- «Осенние дожди. Пушкин» (1973).

Первую картину из 30-ти для своей экспозиции Государственная Третьяковская галерея приобрела у художника, когда тому было всего 27 лет. А сколько их, ненаписанных.

Биография художника Васнецова В.М. и его самые знаменитые картины

Картина Васнецова Баба Яга

Нестеров М.В. биография художника и патриота

Закат творчества

В свои последние годы художник не мог брать в руки кисть. Врачи поставили ему диагноз «туберкулез», когда Кузьме было 30 лет. Но молодой человек никак не хотел лечить свою болезнь и продолжал жить в средней полосе России, где погода иногда бывает слишком сурова.

Художник Петров-Водкин, краткая биография которого очень насыщенна событиями, последние годы своей жизни провел довольно плодотворно. Ему пришлось оставить полюбившиеся столицы и переехать в Крым. Писать маслом он не мог, так как болезнь обострялась от резких запахов. Поэтому живописец решил заняться полюбившейся ему с детства литературой. Он писал рассказы и даже пьесы. Современники не оценили его литературных начинаний, но художник и не собирался переквалифицироваться в писателя. Перед самой смертью опять взял в руки кисть, так как знал, что дни его сочтены.

Умер Кузьма Сергеевич в 1939 году в Ленинграде.