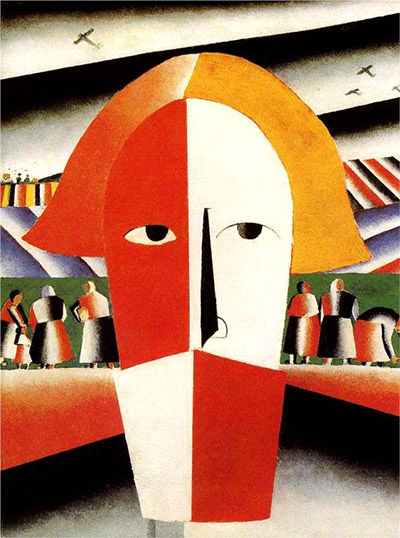

«Голова крестьянина» (1928-1929)

В 1919 году, когда супрематизм достиг своей последней стадии, Малевич решил больше не писать, а заниматься проповедью. Проповедовал он в 1920-е годы, но в конце десятилетия его проповедь вступила в противоречие с художественной политикой государства. Разгром ГИНХУКа лишил проповедника последней кафедры и вернул к живописи. В 1929 году в Третьяковской галерее художник представляет обзорную выставку своего творчества. Для выставки с целью «логизации» творческого пути он пишет картины, датируя их ранними сроками и неожиданно приходит к новым «крестьянским» образам. Одна из лучших картин этого ряда – «Голова крестьянина».

В 1919 году, когда супрематизм достиг своей последней стадии, Малевич решил больше не писать, а заниматься проповедью. Проповедовал он в 1920-е годы, но в конце десятилетия его проповедь вступила в противоречие с художественной политикой государства. Разгром ГИНХУКа лишил проповедника последней кафедры и вернул к живописи. В 1929 году в Третьяковской галерее художник представляет обзорную выставку своего творчества. Для выставки с целью «логизации» творческого пути он пишет картины, датируя их ранними сроками и неожиданно приходит к новым «крестьянским» образам. Одна из лучших картин этого ряда – «Голова крестьянина».

писал художник одному из корреспондентов. Малевич понимал, что символизм не соответствует идеологии государства, требующего в это время иную эстетику. Не обращая внимания на «социальный заказ» и политику, он позволил себе абсолютную свободу. «Голова крестьянина» (как и весь ряд крестьянских образов) стала манифестом свободы.

Композиция из супрематических плоских фигур предполагает «личное понимание картины». Голова крестьянина, изображенная на фоне старой деревни, занимает весь передний план. Лицо собрано из отдельных разноцветных деталей. Нос и зрачки покрашены черной краской, верхние веки и ноздря написаны тонкой черной кистью. Борода собрана из двух четырехугольников. Одна часть волос окрашена в пшеничный цвет, другая представлена в цветовом переходе от оранжевого до ярко-красного.

Задний план картины указывает на тревожный сюжет – уничтожение патриархальной деревни в начале 1930-х годов. Над церквями и крестьянками, работающими в поле, реют стаи птиц. В эту мирную деревенскую жизнь вторгаются хищные аэропланы. По скорбному взгляду крестьянина видно, что он не ждет добра от наступления цивилизации машин.

В картине «Голова крестьянина» заметны последние художественные мироощущения автора. Теперь его привлекали новые смыслы.

Самая знаменитая картина Малевича «Черный квадрат» вызывает нешуточные споры со дня своего появления. Можно ли считать «Черный квадрат» искусством?

Философия супрематизма

Супрематизм – стиль, вошедший в основу художественных экспериментов. Его сущность как высшей ступени искусства, в беспредметности, исключающей всякий разум, осмысленной как чистое ощущение.

Супрематизм, как разновидность абстракционизма, формально можно определить так: набор геометрических фигур, закрашенных локальными цветами и распределенных на белом фоне по законам статики и динамики.

Самый главный элемент супрематических работ художника — квадрат (черный квадрат — «знак экономии»; красный — «сигнал революции»; белый — «знак чистоты человеческой творческой жизни»), хотя использовал он в своих работах прямоугольники, круги, кресты, треугольники, эллипсоиды, трапецоиды.

На первых супрематических работах художника изображены сложные геометрические абстракции.

Малевич пытается осмыслить суть своего нового направления, меняет акценты и тональности в понимании сути супрематизма от эпатажных выпадов (работы 1920-23 гг.) к более спокойным рассуждениям (работы 1927 г.)

убеждает он своих коллег-художников. Основными параметрами супрематизма у него выступает «экономическое начало», энергетика цвета и формы, своеобразный космизм. Малевич ощущает энергетику предмета, формы, цвета. Он работает с ними, организует их в плоскости холста на основе предельной «экономии». «Экономию» Малевич называет «пятой мерой» (пятым измерением искусства), которая выводит его из плоскости холста и даже за пределы Земли. Она помогает преодолеть силу притяжения и выйти из трех-четырехмерного пространства, в котором находится человек, в особые космическо-психические измерения. Знаковые конструкции превратились у Малевича в «живые миры, готовые улететь в пространство» и жить там вместе с другими космическими мирами.

Заниматься живописью профессионально художник начал в 27 лет. Не обладавший «общей культурой» (об этом говорит язык его манифестов), он проявлял потрясающую «переимчивость» и остро ощущал актуальную «новизну». Каждое потрясение от знакомства с работами мастеров побуждало его к анализу чужого метода. В результате создавалось нечто свое, самобытное. Причем свои новые шаги он растолковывал в манифестах. В 1920 годах Малевич ставил на новых картинах ранние датировки, чтобы внести последовательность и логику в свои теоретические учения.

Серией работ «Белое на белом», в которой белые геометрические формы терялись на белом фоне, была «закрыта» вся живопись. В последние годы жизни художник подводил итоги творческого периода 1920-1930 годов. Абсолютизируя логику, которая привела его к исчезновению формы и цвета в живописи, он обратился к современникам:

Работы Казимира Малевича хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном Русском музее, в городском музее Амстердама. Его имя известно всему миру, и этому послужила неординарность художника.

Живя с мыслью о космосе, он провозглашал себя «президентом космического пространства». Художник упорно стремился к преображению мира и к некой власти. Чтение его манифестов производит ошеломляющее впечатление. Их стоит знать, чтобы представить ценности, которым он служил.

Малевич оглашал глобальные идеи, находил им новые смыслы и твердо отстаивал их право на существование.

Уважаемый читатель! Для меня Казимир Малевич – художник-экспериментатор. А что думаете о нем вы? Как вы считаете, в каком возрасте можно начинать знакомство детей с творчеством и манифестами Малевича?

Это интересно

На своем творческом пути художник дважды обращался к крестьянской теме. У него две совершенно разные по настроению серии крестьянских работ. На ранней серии работ (начало 1910-х годов) видны вангоговские и сезанновские следы, «иконописные» манеры в композиции, примитивистские тенденции в изображении крестьянских лиц — «Крестьянка с ведрами и ребенком» (1912).

В поздних крестьянских полотнах («На сенокосе» (1929)) заметно влияние супрематизма (использование геометрических конструкций в композиции, выбор красного цвета в качестве «основного»). Крестьянские образы в виде неодушевленных манекенов пронизаны тревогой.

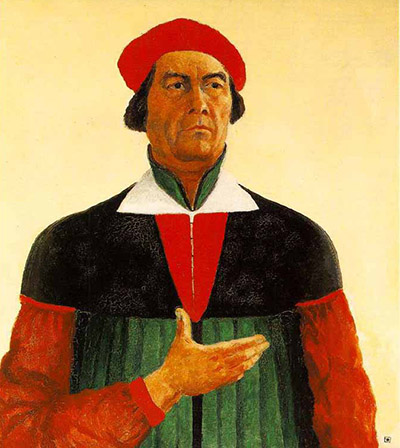

Автопортрет (1933)

Реалистический портрет художника стал его творческим завещанием. Болезнь прогрессировала, и Малевич понимал, что жить ему оставалось недолго. Некоторые исследователи утверждают, что рак предстательной железы был спровоцирован у художника специфическими методами воздействия на допросах в 1930 году. Художник изобразил себя на супрематическом фоне, утверждая право на свободное творчество, запрещенное в тоталитарном государстве, в котором он жил. Малевич уходил с гордо приподнятой головой. Уверенный взгляд в будущее, сжатые губы говорят о твердости характера героя. Автопортрет является символом несокрушимости духа. Выбор костюма венецианского дожа подчеркивает реформаторско-революционный характер всего творчества художника. В руке Малевич держит воображаемый «черный квадрат», которым восемнадцать лет назад он возвестил мир о рождении нового искусства. В правом углу картины вместо автографа автора стоит монограмма с изображением черного квадрата. Мастер остался несломленным.

Реалистический портрет художника стал его творческим завещанием. Болезнь прогрессировала, и Малевич понимал, что жить ему оставалось недолго. Некоторые исследователи утверждают, что рак предстательной железы был спровоцирован у художника специфическими методами воздействия на допросах в 1930 году. Художник изобразил себя на супрематическом фоне, утверждая право на свободное творчество, запрещенное в тоталитарном государстве, в котором он жил. Малевич уходил с гордо приподнятой головой. Уверенный взгляд в будущее, сжатые губы говорят о твердости характера героя. Автопортрет является символом несокрушимости духа. Выбор костюма венецианского дожа подчеркивает реформаторско-революционный характер всего творчества художника. В руке Малевич держит воображаемый «черный квадрат», которым восемнадцать лет назад он возвестил мир о рождении нового искусства. В правом углу картины вместо автографа автора стоит монограмма с изображением черного квадрата. Мастер остался несломленным.

Малевичевский алогизм

Алогизму художника был свойственен футуристический язык, названный в литературе «заумный». Этот язык помог Малевичу начать наступление на одряхлевшие, по его мнению, догмы старого искусства. Основой его метода стал эпатажный прием, аналогичный тем, которые использовали создатели кубизма Пикассо и Брак.

Первое «алогическое» произведение – картина «Корова и скрипка» (1913)

На обороте картины автор сделал надпись:

Его алогическая живопись («Дама на остановке трамвая», «Композиция с Моной Лизой», «Авиатор», «Англичанин в Москве» и др.), построенная на монтаже разнородных элементов, сложившихся в композицию, наполнена особым авторским смыслом.