БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА

Алексей Антропов родился 14 марта 1716 г. в Санкт-Петербурге, в семье чиновника — отец художника служил в Канцелярии от строений.

С 1732 г. Алексей также учился в Канцелярии от строений в Петербурге у своего родственника А. М. Матвеева, с 1739 г. работал там же в «живописной команде» у И. Я. Вишнякова.

В 1742 г. Антропов участвует, в качестве художника, в коронационных торжествах императрицы Елизаветы в Москве. В Петербурге он пишет картины для триумфальных ворот в Аничковой слободе; участвует в росписях плафона и создании икон для Зимнего дворца, под руководством Дж. Валериани работает в Летнем дворце, в Царском Селе, в Петергофе, Аничковом дворце. Под началом Валериани и Перезинотти Антропов создаёт декорации для Оперного дома.

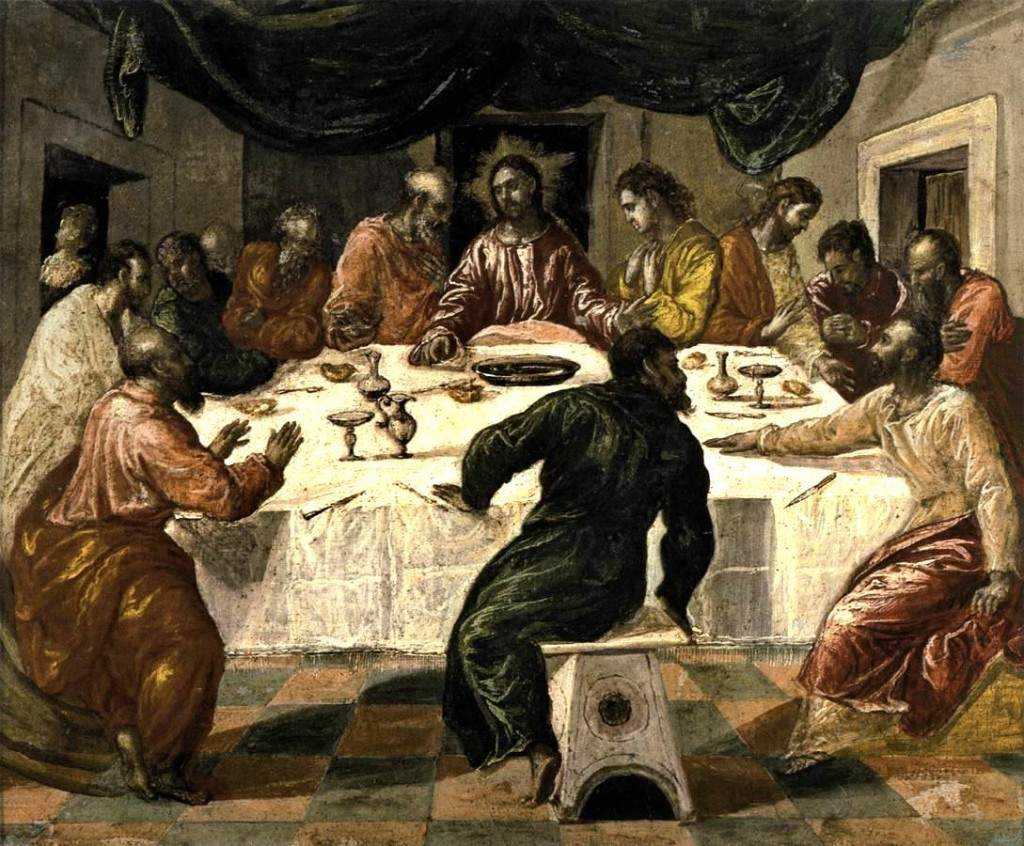

В 1752 г. он получает самостоятельный заказ на «письмо икон в куполе и прочих местах нового храма Андрея Первозванного», только что построенного в Киеве архитектором Мичуриным по проекту Растрелли.

Наиболее значительна из его росписей собора монументальная «Тайная вечеря» — запрестольный алтарный образ. Алексей Антропов имел собственную художественную студию, в которой, в частности, работал И. Л. Колокольников.

Из Киева художник отправился в Москву, где расписал два плафона для Головинского дворца на Яузе. Здесь он знакомится с меценатом И. И. Шуваловым, куратором созданного в 1755 г. Московского университета. Шувалов приглашает художника преподавать на создаваемом факультете искусства, а до его основания — зачисляет в университет на должность «живописного мастера». Однако в Москве у Антропова нет постоянной работы, и он возвращается в Петербург и с помощью Шувалова получает место надзирателя за живописцами и иконописцами при Синоде, с обязательством взять учеников и «обучать их не скрыто искусному живописному, иконописному и финифтяному мастерству».

В доме Антропова поселились ученики из Украины, одним из которых был Дмитрий Левицкий. Антропов скончался 12 июня 1795 г. в Петербурге. Похоронен на некрополе Александро-Невской лавры.

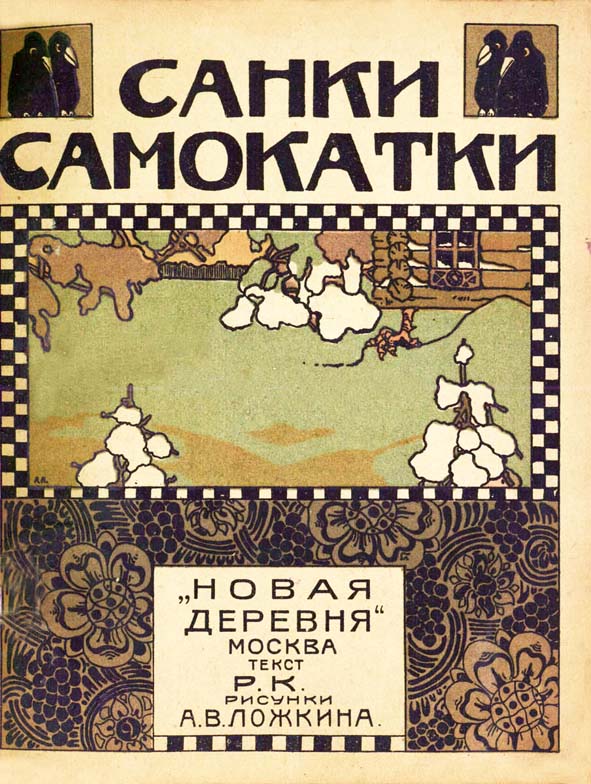

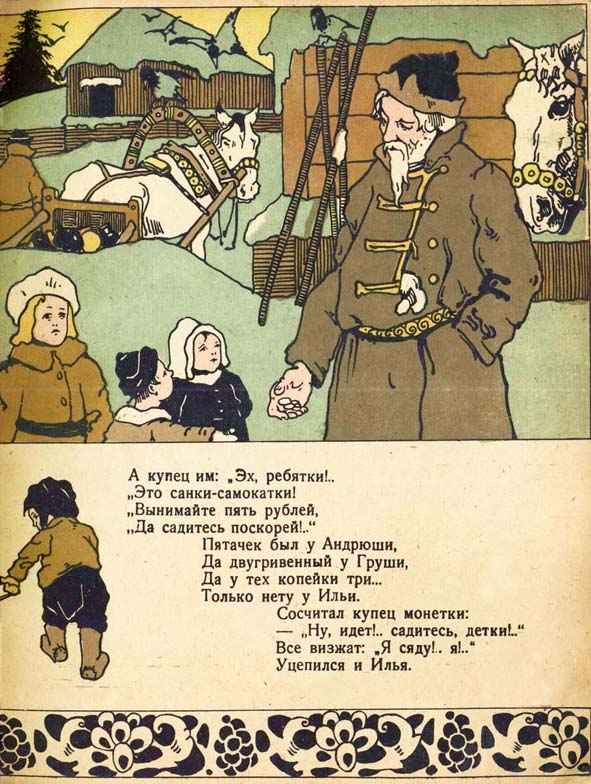

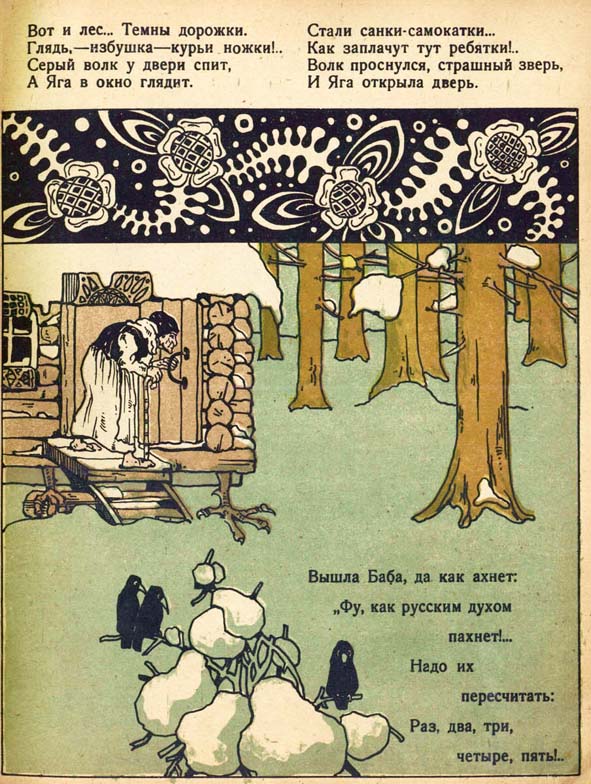

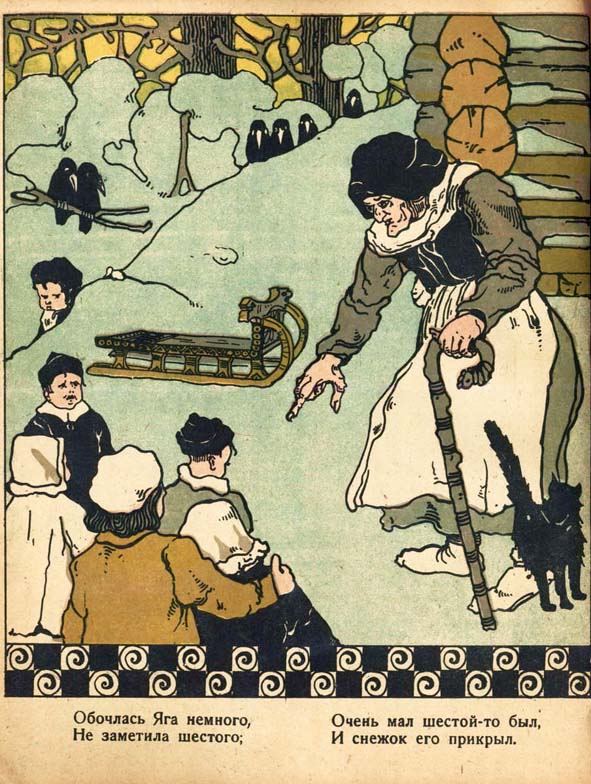

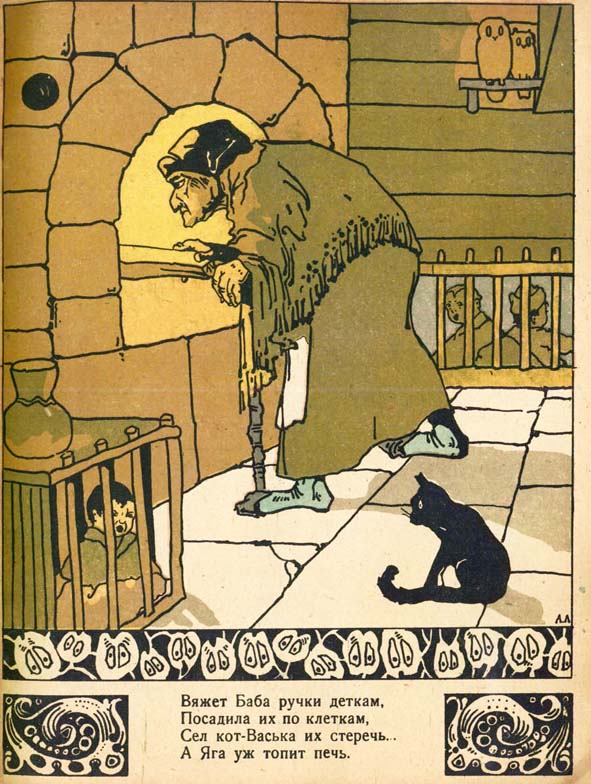

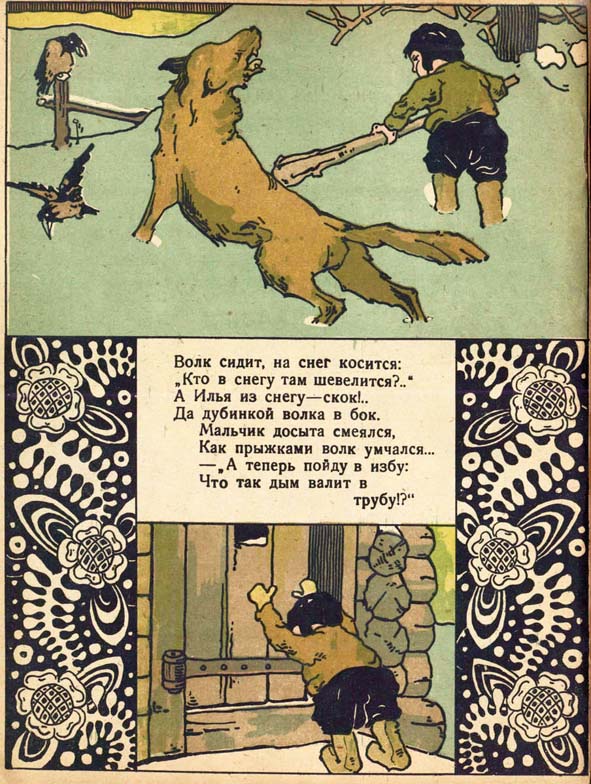

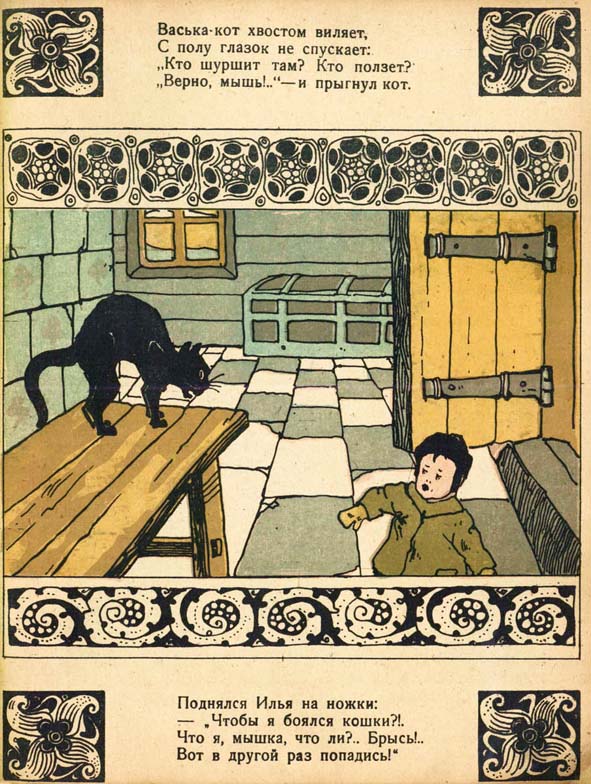

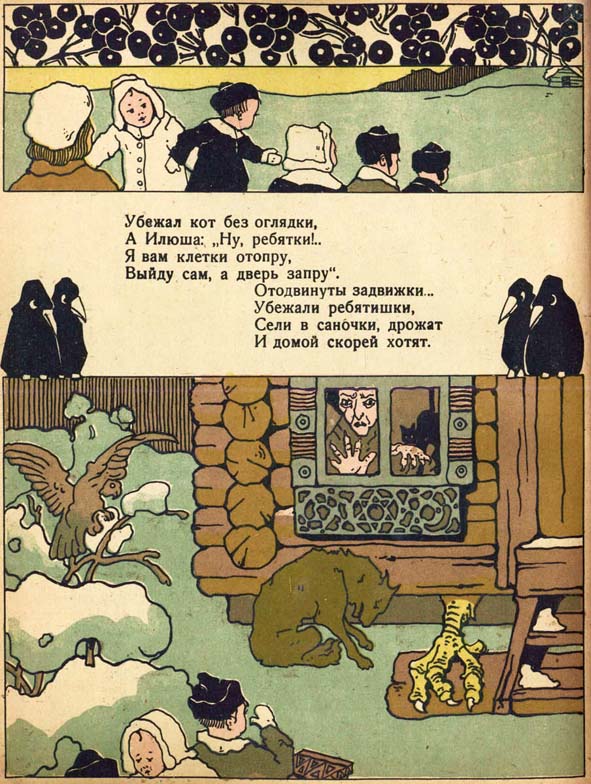

[Кудашева, Раиса]. Санки-самокатки. Рисунки А.В. Ложкина.

Печаталось под наблюдением, И. Кнебеля. Москва, Новая деревня, . 12 с. с ил. Тираж 10000 экз. В цв. издательской литографированной обложке. Достаточно редка!

Кудашева, Раиса Адамовна (1878-1964) — советская поэтесса, писательница. Урожденная белорусско-литовская княжна Гидройц из рода литовского происхождения. Всего Раиса Кудашева опубликовала около 200 песенок и рассказов, сказок и стихотворных книжек. В декабре 1903 года в новогоднем номере журнала «Малютка» было напечатано стихотворение «Елка», подписанное псевдонимом «А. Э». Стихотворение, положенное два года спустя на музыку Леонидом Бекманом, обрело всенародную славу, но имя его истинного автора долгое время оставалось неизвестным. Раиса Адамовна не знала, что «Елочка» стала песенкой. Только в 1921 году совершенно случайно, когда она ехала в поезде, услышала, как девочка поет ее «Елочку». Существует легенда, что авторство Кудашевой было раскрыто при вступлении в Союз писателей СССР. По одной версии, однажды в кабинет Максима Горького постучалась пожилая женщина, которая сообщила, что хотела бы вступить в его организацию. Когда Горький поинтересовался, что же она написала, женщина ответила: «Только детские тоненькие книжки». На это Горький ответил, что в его организацию принимают только серьезных авторов, написавших романы и повести. «Нет, так нет», — ответила на это женщина и пошла к выходу, а потом обернулась, и спросила: «Может, вы слышали хоть одно мое стихотворение?» и прочла Горькому знаменитые строки: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была». Услышав эти строки, Горький тут же принял Кудашеву в Союз писателей. По другой версии, эта история произошла с Александром Фадеевым. Фадеев спросил: «Так это Вы написали?». И стал вспоминать, где это было напечатано и как он первый раз прочел эти стихи и плакал, как плачут все дети, когда доходят до последних строк стихотворения. Он вызвал к себе своих сотрудников и отдал распоряжение, чтобы автора немедленно оформили в Союз писателей и оказали ей всяческую помощь.

Ложкин, Александр Васильевич (1881 — 1942)- график, художник декоративно-прикладного искусства. Биографические сведения немногочисленны. По всей вероятности, принадлежал к купеческому сословию. Учился в Строгановском центральном художественно-промышленном училище (1900-е); был дружен с Ф. Ф. Федоровским. Жил в Москве. До 1917 (по другим данным, до 1912) сотрудничал с московским отделением фирмы К. Фаберже, выполнял эскизы ювелирных украшений. Занимался станковой и книжной графикой; был близок объединению «Мир искусства». Работал для издательств И. Н. Кнебеля, «Заря». Выполнил оформление (заставки, концовки, буквицы) и иллюстрации к книгам: «Деды пещерные», «Снегурка. Снеговик» (обе — 1909), «Как шалили Павлик с Неточкой», «Приход зимы. Беда петушка» и «Санки. Самокатки» (все — 1910) Р.А. Кудашевой; «Колыбельные песенки» (1910-е); «Потешная рота» И.А. Любич-Кошурова (1911); «Сборник детских народных песенок, стихотворений, прибауток и прочее» Е. Н. Опочинина (1913); обложку к изданию «Идеи в масках» А.В. Луначарского (1912). Создавал пейзажи с видами Москвы и окрестностей, старинных русских городов, жанровые композиции. После Октябрьской революции участвовал в оформлении революционных праздников и физкультурных парадов на Красной площади. Работал художником в Госкиноиздате. Экспонент Северного кружка любителей изящных искусств в Вологде (1918). 5 января 1942 был арестован УНКВД Московской области по обвинению в контрреволюционной деятельности. 7 марта 1942 дело было прекращено «за смертью обвиняемого»; в 1995 реабилитирован. Творчество представлено в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музее Москвы, Пермской государственной художественной галерее.

Могут также помочь узнать данные о своих предках ряд следующих ресурсов:

-

vgd.ru – сайт всероссийского генеалогического древа. Там вы сможете найти огромную базу данных о людях, связанных с Россией. На ресурсе имеется большой форум с огромным количеством участников, где вам помогут ценным советом;

-

gwar.mil.ru/heroes/ – ресурс памяти героев Первой мировой войны (1914-1918 годов), на котором вы можете отыскать нужного вам человека бесплатно и без регистрации;

- myheritage.com – популярный интернациональный ресурс, который поможет в воссоздании генеалогического древа вашей семьи;

- familyspace.ru – популярный генеалогический ресурс с функцией социальной сети;

-

books.google.ru – в этой огромной библиотеке Гугл доступны тысячи оцифрованных изданий. Просто вбейте в поисковую строку имя и фамилию искомого вами человека, и вполне вероятно, что вы найдёте упоминания о своих предках;

-

jewishgen.org/new – ресурс по еврейской генеалогии.

Алгоритм пользования такими ресурсами довольно прост. Вы переходите на нужный ресурс, и в поисковой строке вводите фамилию нужного человека и жмёте на кнопку поиска. Через несколько мгновений вы получите данные по найденным совпадениям, сможете скачать найденные релевантные документы о ваших предках до революции и так далее.

Детство и юность

Петр Петрович Кончаловский родился в городе Славянске Харьковской губернии 9 февраля 1876 года. Его отец происходил из дворянского рода и был успешным переводчиком и издателем. Раннее детство будущего художника прошло в родительском имении, но так как Кончаловский-старший оказался причастен к революционной деятельности, вскоре обстоятельства жизни переменились.

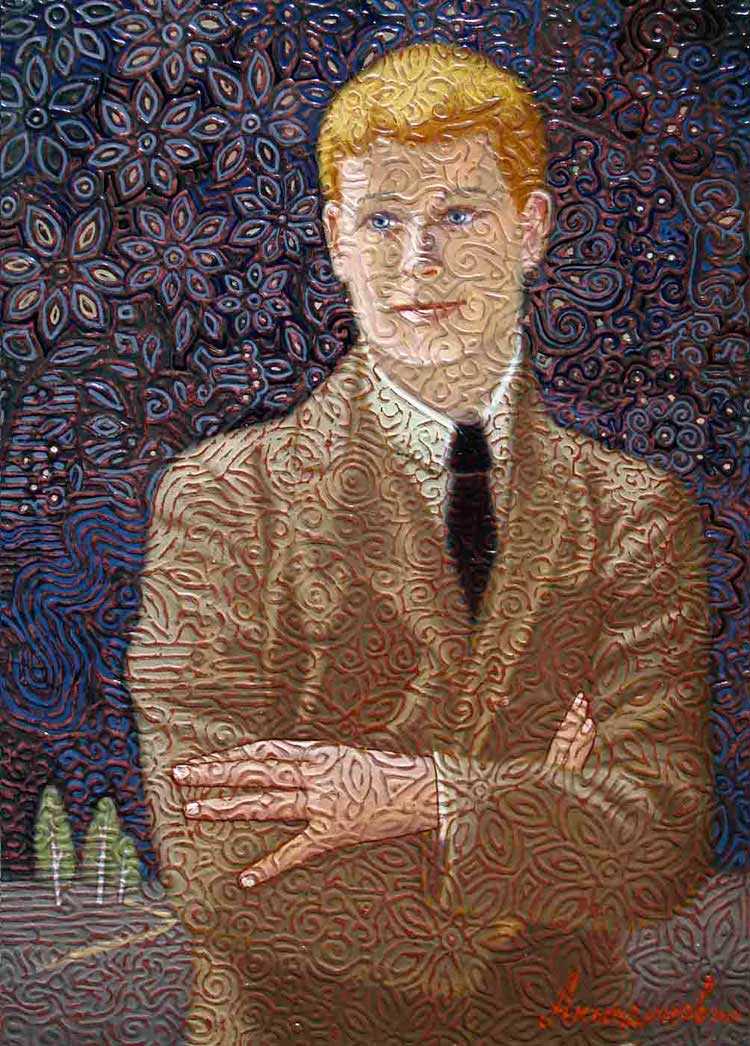

Автопортрет Петра Кончаловского

Отца художника арестовали и сослали в Холмогоры, имение при этом было конфисковано. Позже Кончаловские уехали жить в Харьков, где 8-летний Петя начал обучаться в художественной школе.

В 1889 году семья вновь переехала, на этот раз в Москву, где мальчик, сильно увлекшийся живописью, стал посещать вечерние курсы Строгановского училища. По настоянию отца Петр чуть не изменил искусству и поступил в Московский университет на факультет естественных наук. Однако оставить живопись не сумел и, уговорив отца, уехал в Париж – продолжать обучение.

Автопортреты Петра Кончаловского

2 года, с 1896-го по 1898-й, Петр Кончаловский учился в академии Жулиана и за это время окончательно понял, что хочет быть только художником. Работы молодого человека во Франции получили положительные оценки. Вернувшись в Россию, он поступил в Академию художеств, в которой в итоге выбрал мастерскую живописца-баталиста Павла Ковалевского.

Впрочем, батальные картины Петра не интересовали, и он подолгу сидел в ботаническому саду, зарисовывая природу. Диплом Академии художеств Кончаловский получил в 1907 году.

Каземир Малевич

Казимир Малевич (1879-1935) родился в Киеве, большую часть своего детства провел в отдаленной Украине и часто переезжал. Изолированный от культуры, Малевич впитал в себя традиции сельской жизни, которые, как говорят, были с ним на протяжении всей его жизни. После смерти отца в 1904 году он переехал в Москву, где учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он был современником Владимира Татлина, часто выставлялся с ним на выставках. Поворотным моментом в его стиле стало открытие в 1913 году в Москве крупной выставки произведений Аристарха Лентулова. Говорят, что это открыло разум Малевича кубическим формам и принципам, которые он начал включать в свои работы. Основной вклад Малевича в историю искусств пришелся на 1915 году, когда он написал свой манифест «От кубизма к супрематизму». Супрематизм должен был стать его фирменным стилем и очень влиятельным для будущих поколений художников. Среди известных супрематических работ художника — «Черный квадрат» (1915) и «Белое на белом» (1918).

Каземир Малевич. Белое на белом, 1918, Нью-Йоркский музей современного искусства, г. Нью-Йорк

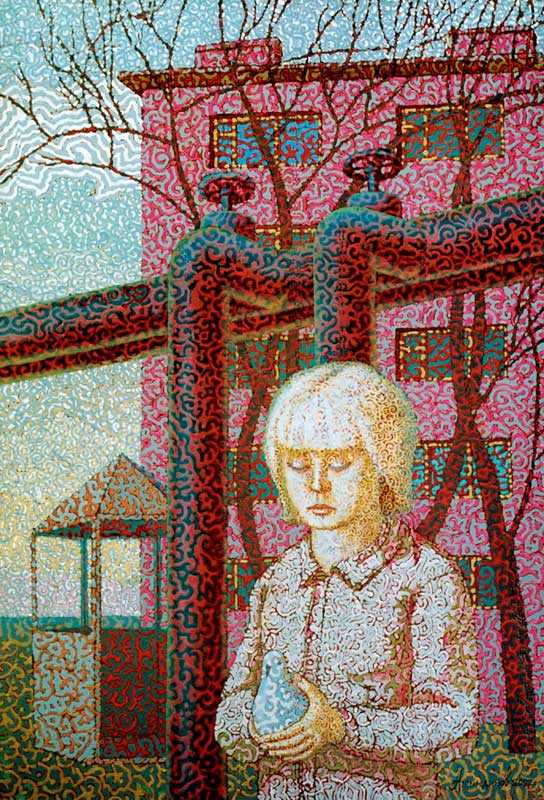

АКИНДИНОВ Алексей ПетровичРоссия, Рязань

Родился в 1977 году в городе Рязани. 1992-1998 — годы учёбы в Рязанском Художественном Училище им. Г. К. Вагнера. Окончил училище по специальности живопись.С 2001 г. член Союза Художников России, Международной Ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО (живописное отделение).С 2007 г. член Международного Художественного Фонда, Московского Объединения художников, специализация — живопись.С 2010 г. член Союза художников — Fine Art Studio «NEW YORK REALISM» — «Реализм Нью Йорка», Нью-Йорк, США.2008 г. — Серебряная медаль «Русская Галерея ХХI век». Лауреат Национальной премии в области современного изобразительного искусства России «Русская Галерея ХХI век». Победитель в номинации «Жанровая живопись». Место проведения — Москва, Совет Федерации.2008 г. — Лауреат первого Международного конкурса «Тема смерти в современном искусстве». Москва. ВВЦ2009 г. — Медаль «Талант и Призвание» Всемирного Альянса «Миротворец». Лауреат Премии «Талант и призвание». Москва. ЦДХ2011 г. — Золотая Медаль «SAINT MICHAEL» (Святой Михаил) Нью-Йоркской Академии Искусств, in category HISTORY (категория историческая живопись), Лауреат Международной выставки-конкурса «The International Wave of Fine Arts» (Международная Волна в изобразительном искусстве). «ASA Art Gallery», Herald Center Mall, 3rd Floor, 1293, Broadway, New York, NY 10001 (Нью-Йорк, США).2012 г. — Стипендиат Министерства культуры РФ.2013 г. — Лауреат конкурса «Лучшее произведение 2013 года». Диплом I степени за участие в международном тематическом арт-проекте «Орнаментализм. Terra incognita.» Департамент культуры города Москвы, Государственный выставочный зал «На Каширке» (Москва)Начал выставочную деятельность в 1989 г. на Областной выставке «Я рисую Мир» — «Выставочный зал РСХ», г. РязаньС 1998 г. постоянный участник Областных выставок.С 1999 г. участник Всероссийских выставок.Картины находятся в Российских музеях и галереях: «Союз-Творчество» — г. Москва, «Муртуз» — г. Москва, «АСТИ» — г. Москва, «Новый Эрмитаж-один» — г. Москва, «Музей Мира» — г. Москва, «Рязанском Музее Истории Молодежного движения» — г. Рязань, «Сасовском Историко-Краеведческом музее» — г. Сасово Рязанской области, «Музее Всемирной Истории Погребения» — г. Новосибирск, «Новосибирском крематории», «Художественном Центре «Берегиня» — г. Кстово Нижегородской области.Частные коллекции России: Рязань, Москва, Ставрополь.Собрание журнала «Русская галерея ХХI век» и частное собрание «Studio Д’Антураж», г. Москва.Частные коллекции Европы: Германия — Мюнстер. Франция — Париж. Италия, Рим — частная коллекция Роберто Кавалли.Зарубежные галереи: «РУАН» — Соединенные Штаты Америки, штат Оклахома, г. Талса.

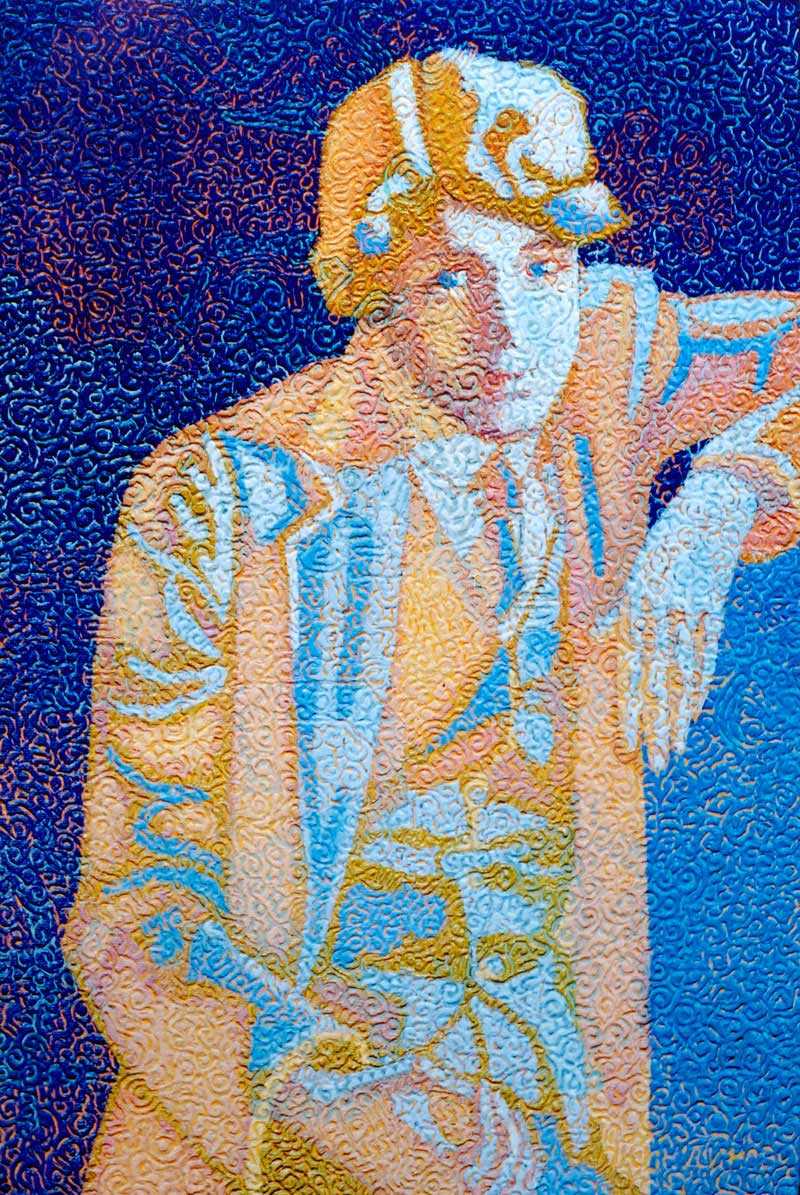

«Утро Есенина», 40х50 см, холст, масло. 1998 г.

«Утро Есенина», 40х50 см, холст, масло. 1998 г. «Агнец», 68х46,2см, холст, акрил, масло. 2002 г.

«Агнец», 68х46,2см, холст, акрил, масло. 2002 г. «Небо над Рязанью, 60х50см, холст, масло. 2002 г.

«Небо над Рязанью, 60х50см, холст, масло. 2002 г.

«Несказанное, синее, нежное…», 66х44 см, холст, масло. 2003-2004 гг.

«Несказанное, синее, нежное…», 66х44 см, холст, масло. 2003-2004 гг.

«Утро Есенина №2», 40х50 см, холст, масло. 2004 г.

«Утро Есенина №2», 40х50 см, холст, масло. 2004 г.

«Есенин», 70х50 см, холст, масло. 2008 г.

«Есенин», 70х50 см, холст, масло. 2008 г.

«Танец смерти», 105,3х130,3 см, холст, масло. 2008-2009 гг.

«Танец смерти», 105,3х130,3 см, холст, масло. 2008-2009 гг.

«Есенин и Айседора», 80,5х110,5 см, холст, масло. 2010 г.

«Есенин и Айседора», 80,5х110,5 см, холст, масло. 2010 г.

Фото О. Анисимовой

- Назад

- Вперёд >>

Вперёд >

Творчество Ф. Шубина – одна из вершин русской и мировой реалистической скульптуры

Подробности Категория: Искусство России XVIII века Опубликовано 26.02.2018 20:26 Федот Иванович Шубин работал в стиле классицизма. Он считается крупнейшим скульптором русского «века Просвещения». Его лучшие традиции были восприняты скульпторами XIX в.

Федот Иванович Шубин родился в 1740 г. в деревне Тючковской Архангелогородской губернии. Эта деревня находилась недалеко от Холмогор, и отец Шубина, крестьянин-помор Иван Афанасьевич Шубный (или Шубной), хорошо знал семью Ломоносовых. Отец будущего скульптора был государственным крестьянином (не крепостным), знал грамоту. Русский Север в то время был одним из наиболее развитых регионов России. Здесь занимались рыбным промыслом, резьбой по кости и перламутру. Этими же промыслами занимались и в семье Шубных.

Биография писателя

Сергей Петрович Алексеев родился 1 апреля 1922 года недалеко от г. Винницы на Украине в семье сельского врача.

Читать, писать, считать Сергей научился дома. Когда мальчику исполнилось 9 лет, родители отправили его учиться сначала в Воронеж, а затем в Москву. В Москве он жил у сестёр матери. В доме у них была большая библиотека.

В школе Сергей был старательным учеником, особенно увлекала его история. Он всегда был в гуще школьных дел: выступал в спортивных состязаниях, выпускал стенгазеты, участвовал в организации школьных вечеров.

Началась серьёзная лётная учёба в полевом лагере рядом с границей. Это было летом 1941 года. С началом войны курсанты подверглись бомбёжке. Алексеев с уцелевшими товарищами был откомандирован в Оренбургское лётное училище. Без отрыва от основной учёбы он поступил на исторический факультет Оренбургского педагогического института, полный курс которого прошёл за год и пять месяцев.

Алексеев просился на фронт, но был оставлен в училище — учить других лётчиков. Так Сергей Петрович начал свою военную службу — в запасном учебном авиационном полку. Конструкторы создавали новые модели самолётов. Обязанностью Алексеева было их осваивать и учить летать на них других. Во время очередного учебного полёта отказал мотор, Алексееву чудом удалось посадить самолёт. С тяжёлыми травмами он попадает в госпиталь. Врачи вынесли приговор — с авиацией придётся расстаться навсегда.

Трудно сказать, стал бы Сергей Алексеев писателем, не оборвись его мечта о полётах. Но что случилось, то случилось… и Алексеев возвращается в Москву.

Здесь он начал работать редактором в Государственном издательстве детской литературы («Детгизе»). Эта работа увлекла его, стала его судьбой, началом дела всей последующей жизни.

Алексееву не раз приходилось читать письма детей с просьбами рассказать в книгах об Александре Невском, Суворове, Кутузове, маршале Жукове, других выдающихся людях, об истории России. И многие просьбы ребят Сергей Петрович выполнил.

О своей работе над книгами Сергей Петрович рассказывал: « Каждую свою вещь я переписываю по шесть-семь раз. Работаю медленно, возвращаясь к тексту снова и снова. Стараюсь, чтоб в окончательном варианте не было никакой правки… Долго раздумываю над тем, как начать, как кончить книгу. Стараюсь вслушиваться в фразу, добиваюсь её музыкальности. Иногда ясно чувствуешь, как то или иное слово выглядит чужим, его надо заменить, либо изменить звучание всей фразы или части текста. Приступив к новой вещи, обычно составляю план, но по опыту знаю, что план претерпевает изменения, и довольно неожиданные ».

Книги Сергея Петровича Алексеева на протяжении многих десятилетий многократно переиздавались и пользуются неизменным читательским спросом. Они помогают юным читателям узнать, понять и полюбить историю России. Книги Алексеева широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом, его произведения изданы на 50 языках народов мира.

Сергей Петрович Алексеев умер 16 мая 2008 года в Москве.

Литература о писателе и его произведениях:

Бегство из России

В марте 1716 года, когда государь находился в Дании, царевич также отправился за границу, якобы желая встретиться с отцом в Копенгагене и сообщить ему свое решение, касающееся монашеского пострига. Пересечь границу, вопреки царскому запрету, ему помог воевода Василий Петрович Кикин, занимавший тогда должность начальника Петербургского Адмиралтейства. Впоследствии за эту услугу он поплатился жизнью.

Оказавшись за пределами России, наследник престола Алексей Петрович − сын Петра I, неожиданно для сопровождавшей его свиты, изменил маршрут следования, и, миновав Гданьск, направился прямиком в Вену, где затем вел сепаратные переговоры как с самим австрийским императором Карлом, так и с целым рядом других европейских правителей. Этот отчаянный шаг, на который царевича вынудили обстоятельства, являлся не чем иным, как государственной изменой, но иного выхода у него не было.

Выставки

Всероссийские

- 1999 — «Россия — IX», Москва — ЦВЗ — «Манеж».

- 2000 — «Возрождение», г. Кострома.

- 2000 — «Болдинская осень», Москва, ЦДХ.

- 2000 — «Имени Твоему», Москва, ЦДХ.

- 2003 — «Дню Славянской письменности и святителю — чудотворцу Митрофанию — „Наследие“», г. Воронеж.

- 2007 — «Молодые художники России» — Всероссийская молодёжная выставка, посвящённая 250-летию Российской академии художеств, Москва, ЦДХ.

- 2008 — «Молодость России» — Межрегиональная художественная выставка, Саратов.

- 2010 — Всероссийская Молодёжная выставка, Москва, ЦДХ.

- 2013 — Всероссийская выставка «О спорт! Ты — мир!», посвящённая «Всемирной Летней Универсиаде в Казани» и «Зимним Олимпийским Играм в Сочи», г. Казань. Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

- 2013—2014. — Всероссийская выставка «Спорт-искусство-Сочи», посвящённая Зимним Олимпийским Играм в Сочи, г. Сочи, Сочинский художественный музей (7 декабря 2013 — 15 марта 2014).

- 2016 — III Всероссийская художественная выставка «Наука и космос на службе мира. Циолковский — Королёв — Гагарин». Смоленск, «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» (14 апреля — 10 мая).

Зарубежные

- 2005 — Германия, г. Мюнстер. 5 — 20 апреля.

- 2005 — США, штат Оклахома, Талса, Tulsa Performing Arts Center Gallery — «Curtain’s Up. Russian Art Past & Present» — выставка — форум «Занавес поднять. Русское искусство — прошлое и настоящее». 20 октября — 19 ноября.

- 2010 — Германия, Берлин. Коллективная выставка из собрания «Русская галерея — XXI век» (Российский Дом науки и культуры в Берлине). 15 сентября — 5 октября.

- 2011 — Нью-Йорк, США, ASA Art Gallery. Международная конкурсная выставка «The International Wave of Fine Arts: Global Tide» (Международная волна в изобразительном искусстве). Организатор — «New York Realism Fine Art» (союз художников «Реализм Нью-Йорка»). 2 — 20 января.

Персональные

- 1998 — Персональная выставка. Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера.

- 2000 — «Все узоR…». Музей истории молодёжного движения, Рязань.

- 2003 — «Воспоминание из детства». Галерея «Союз Творчество», Москва.

- 2003 — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове.

- 2003 — Сасовский краеведческий музей.

- 2004 — «Ключи Марии». Галерея «Союз Творчество», Москва.

- 2009 — «Живопись Алексея Акиндинова». Галерея арт-салона «Палитра», Рязань.

- 2013 — Персональная выставка «Под флагом орнаментализма». Музей истории молодёжного движения, Рязань.

Прочие

- 2008 — «V выставка — конкурс имени Виктора Попкова», «Международный художественный Фонд, Московское объединение художников МХФ», «Дом Кино».

- 2008 — Коллективная выставка Лауреатов Премии «Русская галерея — XXI век», Музей Великой Отечественной войны. Москва.

- 2008 — Московский международный художественный салон в Центральном Доме художника 2008 (из собрания галереи «Русская галерея — XXI век»)

- 2010 — Коллективная выставка собрания журнала «Studio D’Anturage» — «Связь времён», ЦДХ (зал № 17), Москва.

- 2013 — Международная выставка «Орнаментализм. Terra Incognita», Государственный выставочный зал «На Каширке», Москва.

- 2016 — Выставка «Кыштым и Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение», посвящённая 30-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Чебоксары, Чувашский национальный музей (26 апреля — 15 мая).

Авторы Гайдпарка

-

Alex Bot

Британцы представят план «депутинизации» мировой экономики

Читать полностью

-

Анатолий Иванушкин

Путинская Россия могла стать Европой-плюс

Читать полностью

-

Анатолий Ключников

Что тебе в рубле моём?

Читать полностью

-

Сергей Пекарский

«План Б», Или «За Калыну и Волыну дайте трохи «джавелинов»

Читать полностью

-

валерий рыженко

Мимолёт

Читать полностью

-

Леонид Магит

Что скрывается за фасадом слов

Читать полностью

-

Дмитрий Иванов

Техно-каннибализм

Читать полностью

-

Александр Исаев Васильевич

Право сильного, а всё прочее – фикция

Читать полностью

-

Капитанская дочка NN

Посмотрела фильм

Читать полностью

-

Дмитрий Сидоров

Наличие в стране репрессий отражается негативно на развитии страны?

Читать полностью

-

Петр Новыш

Так иногда несправедливо давали ордена

Читать полностью

-

Анатолий Иванушкин

М.Лермонтов: Россия,- страна рабов, страна господ

Читать полностью

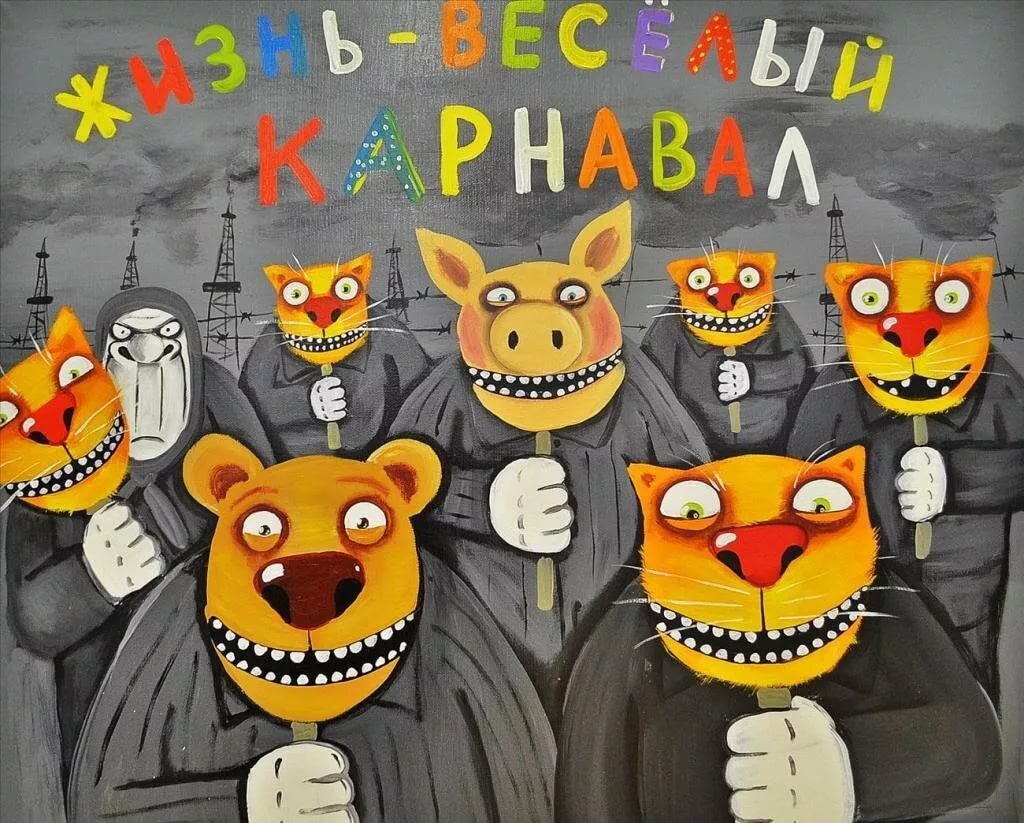

Творчество[править | править код]

Творчество Васи Ложкина относят к направлению примитивизм, однако сам художник говорит, что «его искусство — это не примитивизм в широком понимании». Также, по словам художника, он не умеет рисовать и у него нет музыкального слуха. С 1990-х годов Ложкин рисовал свои картины гуашью, а с 2000 года перешёл на масло, далее на акрил и темперу. В своих картинах и песнях художник высмеивает современную действительность через вымышленный город Кобылозадовск и называет себя «православным сталинистом». Отрицая политическую составляющую своего творчества, художник отмечает, что его картины обращены к сердцу, а не к разуму.

Творческие достижения

Сергей Алексеев – замечательный детский писатель, который простым и понятным детям языком писал о знаменательных событиях и великих личностях в истории Российского государства. Перед каждой книгой он колесами, ногами и глазами промерял и проглядывал описываемые места, «вживляясь» в нужную эпоху и личность. Созданные им яркие образы «сходят» со страниц и остаются в памяти.

Писатель создал свыше 30 книг, которые были изданы на 50 языках. Произведениями был охвачен период от середины 16-го века до середины 20-го.

Обладатель звания Заслуженного работника культуры РСФСР. Награжден:

В память об интересном историке существуют:

В поисках себя

Понятно, что после гигантов русского реализма – Репина, Серова – сказать в этой сфере на тот момент было нечего. В поисках собственного пути художник Петр Петрович Кончаловский снова путешествует по Европе, посещает Францию, Италию, вместе с тестем Суриковым едет в Испанию. Это турне оказалось решающим. Он открывает для себя картины постимпрессионистов. Его до слез трогают Ван Гог, Сезанн, Матисс. Их влияние очевидно в картинах Петра Кончаловского того периода. «В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 г., писанные в Сен-Максиме, там наверное найдутся, рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами, и «куски» от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их», — признает родство с постимпрессионистами Кончаловский. Кончаловский как самобытный художник по сути родился в Испании. «Бой быков» – это уже не чье-то, не под кого-то, это уверенный голос нового таланта, нашедшего свой путь.

Вернувшись в Россию, он близко сходится с авангардистами – Ильей Машковым, Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Давидом Бурлюком. В 1910 году принимает участие в выставке картин авангардного объединения «Бубновый валет».

Особенности дореволюционного документоведения

Как известно, грамотность не была сильной стороной Российской империи. По статистике до 1917 года были неграмотными около 80% населения. Образование часто велось в церковно-приходских школах с соответствующим уровнем обучения. Это и многое другое налагалось на ведение гражданской документации. Организация которой в провинции была довольно посредственного уровня, и велась с привлечением церкви.

На последнюю вплоть до Октябрьской революции возлагалась функция регистрации актов гражданского состояния. Обязанности государственных регистраторов выполняли священники (в других религиях — имамы, раввины и др.). Потому крещение и отпевание также считалось актом гражданского состояния. Журналами регистрации гражданских актов тогда служили церковные метрические книги, благодаря которым устанавливалась метрика (родословная) того или иного человека. Ныне эти метрические книги перекочевали в государственные архивы, где к ним могут получить доступ многие исследователи.

С 17 века в Российской империи стали регулярно проводится переписи населения. Данные таких переписей (к примеру, всеобщей переписи 1897 года) сегодня находятся в различных государственных архивах. Благодаря последним исследователи могут помочь получить информацию о своих предках до революции по их фамилии.

![[кудашева, раиса]. санки-самокатки. рисунки а.в. ложкина.](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/3/e/6/3e611b41bf37ce6ae6149b859928b117.jpeg)

![[кудашева, раиса]. санки-самокатки. рисунки а.в. ложкина.](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/7/d/e/7de326e2bffebb687807462fd6ae07e4.jpeg)