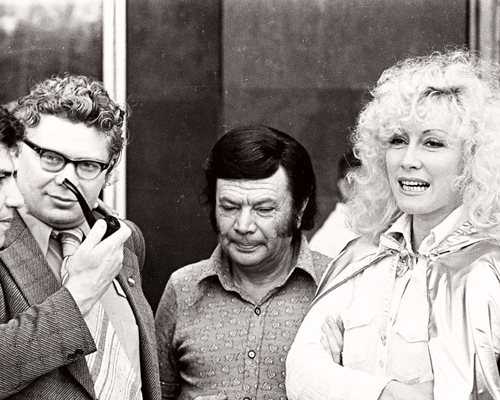

Ирина Мирошниченко и драматург Михаил Шатров

Первая серьезная влюбленность в жизни Мирошниченко закончилась походом в ЗАГС. Она еще училась в десятом классе, когда в студии при театре «Ленком» повстречала своего будущего мужа Михаила Шатрова.

Ирина Мирошниченко в молодости

Ира собиралась стать актрисой, ходила на вечерние подготовительные занятия, а драматург Шатров был ее преподавателем. Изящная девушка Ирина покорила его мгновенно.

Ирина Мирошниченко и Михаил Шатров

Он влюбился, стал ненавязчиво и тактично ухаживать, понимая десятилетнюю разницу в возрасте. Михаил познакомил Иру со своими известными друзьями, вместе они посещали премьерные спектакли и выставки.

Супруги прожили в браке двенадцать лет, однако со временем увлечение каждого своей работой и частое отсутствие Ирины, в связи со съемками, отдалили их друг от друга.

Ирина Мирошниченко с Михаилом Шатровым (на фото слева)

К тому же карьера Мирошниченко набирала обороты, и актриса пока не желала иметь детей. Окончательно пара рассталась в 1972 году, причиной развода стала новая любовь Ирины.

Туберкулез

А вот отец актрисы Петр Вайнштейн видел дочь хирургом. Он так и говорил: «Ты будешь доктором, как Чехов». Петр Исаевич и сам много сделал для советской медицины. В разное время он работал заместителем директора столичной больницы и замом главного врача санатория имени Артема в Подмосковье. Как вспоминала Ирина Петровна, отец трудился не покладая рук, ежедневно с утра и до позднего вечера. А между тем он был серьезно болен туберкулезом. Да и саму Мирошниченко не миновал этот недуг. Еще будучи 15-летней школьницей у нее тоже обнаружили туберкулез. Лечение заняло целый год. Несколько месяцев Ирина провела в санатории, откуда писала родителям письма о том, что она продолжает учиться и даже читает французских авторов в оригинале.

Четырежды номинант Нобелевской премии

Паустовский четыре раза выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее. Считается, что по политическим причинам. Первый раз, в 1965 году, он уступил Михаилу Шолохову. На следующий год писатель не вошел в короткий список. В 1967 году Паустовский был выдвинут на премию шведским автором Эйвиндом Юнсоном, но комитет отклонил его кандидатуру. Третий раз был номинирован в 1968 году, но скончался, не дожив до выбора лауреата.

Все, кто знали писателя лично, говорили о нем как о крайне справедливом, честном и порядочном человеке, который никогда не шел на сделку с совестью. Он не служил партии, не писал восторженных благодарностей и не участвовал в заговорах против коллег, но помогал тем, кто в этом нуждался.

Дочь Ирины Мирошниченко

Дочь Ирины Мирошниченко на этом свете никогда не появлялась, но в прессе часто говорили о том, что актрису видели с девушкой, которую считали ее доченькой. При этом речь шла, скорее всего, о крестнице Ирины Петровны, имя которой не указывается.

Недавно появилась информация о том, что великая актриса похоронила дочь, организовав похороны по высшему разряду. Она ума не приложит, куда теперь деть двух ее пудельков, которые остались одни в пустой квартире.

Имени крестной дочери и причины ее смерти снова никто не узнал, при этом папарацци начали говорить о том, что скорбь не помешала женщине ярко нарядиться и отправиться на подмосковный кинофестиваль «Семнадцать мгновений».

Биография и личная жизнь Ирины Мирошниченко

Биография и личная жизнь Ирины Мирошниченко часто привлекают к себе внимание, поскольку женщина невероятно талантливая. Она родилась в эвакуации, поскольку в это время шла ВОВ. Отец – Петр Вайнштейн – мужчина, который всего себя подарил партии, поскольку он был комсомольским вожаком, политруком и идейным человеком

Отец – Петр Вайнштейн – мужчина, который всего себя подарил партии, поскольку он был комсомольским вожаком, политруком и идейным человеком.

Мать – Екатерина Мирошниченко – была известной в советское время актриса Московского концерта и ведущей концертных программ, но после того, как был репрессирован ее первый супруг, с карьерой актрисы было покончено.

Брат – Рудольф Толпежников – сводный по материнской линии, он считал своего отчима своим настоящим отцом, поэтому сильно плакал, когда мужчина скоропостижно скончался в 1984. При этом парень работал водителем и возил сотрудников издательства «Известия», он прожил недолгую жизнь и скончался в 1995.

Девочка отлично училась в школе и обучалась игре на скрипке, а еще изучала французский язык. При этом она оказалась в Школе-студии МХАТ, после которой попала в труппу МХАТ. В жизни Ирины было несколько рабочих мест, в том числе, «Ленком», но она еще и снималась в кино.

Личная жизнь актрисы была довольно бурной, поскольку после двух неудачных браков Ирина стала встречаться с Олегом Ефремовым. При этом многие говорили о том, что пара жила вместе, но данных об этом нет. Ирина считала себя второй половинкой режиссера, поэтому пыталась навести порядок в театре, но отношения быстро сошли на нет.

Кроме этих отношений был бурный роман с Андреем Никольским, поговаривают, что композитора и талантливого певца она попросту отбила у его супруги, но отчим актрисы говорит, что парень жил на две семьи, пользуясь щедростью Мирошниченко.

Богаевский Константин Федорович (1872-1943)

С семи лет К. Ф. Богаевский не расставался с карандашом. Первым его художественным впечатлением была олеография «Извержение Везувия», случайно оказавшаяся у родителей.

В Феодосии юный художник брал уроки у знаменитого мариниста

И. К. Айвазовского. Правда, учеником мэтра его назвать трудно, потому что тот ограничивал преподавание предоставлением возможности копировать свои

картины.

Богаевского не пугали трудности: с молодых лет он взял себе за правило ежедневно работать, искать формы и способ изображения, непрестанно проводя опыты на пленэре и в мастерской. Художник считал большой радостью весь день посвящать живописи.

В 1891 г. Богаевский поступил в Петербургскую Академию Художеств, но довольно скоро выяснилось, что он не может попасть в «струю» принятой здесь методики обучения (копирование и рисование с гипсов). Не дожидаясь отчисления из Академии, он возвращается в Феодосию, но здесь молодой человек получает письмо, изменившее его судьбу, — сообщение о том, что

А. И. Куинджи заинтересовался его этюдами. Так он оказался у замечательного педагога, лелеявшего своеобразие талантов, мудрого «учителя жизни» (Н. К. Рерих), из мастерской которого вышли

А.А. Рылов,

Н. К Рерих, В.-К. Е. Пурвит, А. А. Борисов и др.

Вместе с Куинджи ученики совершают поездку по Европе.

Первый самостоятельный творческий период Богаевского отмечен темной цветовой гаммой — палитрой мюнхенских художников. До 1904 г. он поглощен изображением трагической земли: в его пейзажах, как правило, низкий горизонт, что-то зловещее таится в старых развалинах или в земляных глыбах. Таковы «Древняя крепость» (1902), «Пустынная страна» и др. Далее полотна начинают представлять прямо-таки космические события и драмы: «Звезда-Полынь», «Генуэзская крепость» (обе 1906).

Примерно к 1907 г. относится перелом в творчестве Богаевского. Как бы пройдя катарсис, он высветляет палитру своих полотен — они словно наполняются покоем, молитвенным состоянием духа. «Тихая равнина», «Раннее утро», «Розовый гобелен», «Страна великанов», «Жертвенники» и другие картины 1908-09 гг. отличаются светлой гармонией. Скорее всего этот перелом в творчестве и мировосприятии художника был связан с его женитьбой.

После путешествия в 1908-09 гг. в Италию и Грецию колорит картин Богаевского вновь меняется. Его переполняют впечатления от полотен итальянских мастеров — Маптеньи, Боттичелли, Беллини. Это пора зрелости художника. Многолетний повседневный труд принес свободу владения кистью. Богаевский всегда отделял работу с натуры, этюды от создания самой картины. Замысел зрел параллельно занятиям на пленэре, это был плод его раздумий, концентрация впечатлений, снов, фантазий.

Семья

С будущим мужем, иллюстратором Львом Алексеевичем Токмаковым, Ирина Петровна познакомилась в студенческие годы. Юноша завершал обучение в Строгановском художественном училище, потом по распределению уехал работать на Урал. После нескольких лет разлуки и романа в письмах, молодые люди встретились, поженились, и уже никогда не расставались.

Всю жизнь супружеская пара проработала в слаженном творческом тандеме. Ирина писала стихи и повести, муж оформлял ее книги красочными иллюстрациями. Супруг был первым читателем, строгим критиком и редактором. Без его одобрительного согласия в свет не выходило ни одно произведение. Свой, наполненный любовью и творческим задором, семейный союз женщина считала огромной жизненной удачей и большим счастьем.

В 1958 году у пары родился сын. Василий Львович пошел по стопам мамы – литературное творчество стало делом всей его жизни. Он – автор книг для детей дошкольного возраста «Приходи и будь другом», «О чем говорил дятел», «Лесная соня». Несколько произведений мама с сыном создали совместно – «Новые приключения Наташи и Наушки», «Приключения в Тутитамии».

С мужем Львом Алексеевичем

В 2010 году скончался любимый супруг, следом за ним не стало сына. Последние восемь лет опорой для женщины была внучка Лидия. Писательница умерла в 2018 году, похоронена (согласно последней воле) в столице, на Армянском кладбище, рядом с мужем.

Третий муж Мирошниченко – актер Игорь Васильев

Знакомство Ирины с Игорем Васильевым произошло в 1974 году на съемочной площадке фильма «Единственная дорога». Актеров сблизила не только работа, но и общие увлечения литературой и музыкой. В 1975 году Мирошниченко стала женой Васильева. Но и этот брак оказался недолгим, продержался всего пять лет. В театральных кругах все расстроились, узнав, что Мирошниченко с Васильевым развелись.

Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев

О причинах развода бывшие супруги не рассказывали, но они сохранили теплые отношения. Позднее Ирина признавалась, что Игорь очень хотел ребенка, а она была занята своей карьерой. Актриса отпустила любимого мужчину, чтобы он смог создать полноценную семью.

Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев в кино

В сети не раз появлялась информация о романе Мирошниченко с Олегом Ефремовым и композитором Константином Никольским. Сама актриса это никак не подтвердила. Больше Ирина замуж не выходила. Ирина Петровна сейчас ведет активный образ жизни, занимается танцами и любит путешествовать.

★

Примечания

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.9, 15, 20, 21, 24, 385, 387-393, 395, 397, 399-402, 405, 407, 439, 445.

- Юрасовская Н. М. Ольга Борисовна Богаевская. — Санкт-Петербург: Художник России, 1992. — с.7.

- Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.52.

- Двести лет Академии художеств СССР. Каталог выставки. — Л.-М.: Искусство, 1958. — с.145.

- Ольга Борисовна Богаевская. Выставка произведений. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.7.

- Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. — Л: Лениздат, 1951. — с.8.

- Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. — Л: Ленинградский художник, 1958. — с.7.

- 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Ленинградский художник, 1958. — с.9.

- Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М: Советский художник, 1960. — с.17.

- ↑ 12Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.10.

- Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1963. — с.7.

- Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1961. — с.10.

- Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1962. — с.9.

- Вторая республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М: Советский художник, 1965. — с.12.

- Ленинград. Зональная выставка. — Л: Художник РСФСР, 1965. — с.11.

- ↑ 12Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. — Л: Художник РСФСР, 1970. — с.9.

- Третья республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М: Министерство культуры РСФСР, 1967. — с.19.

- Натюрморт. Выставка произведений ленинградских художников. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.12.

- По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящвется. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с.10.

- Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.15.

- Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.12.

- Выставка произведений ленинградских художников, посвященная 60-летию Великого Октября. — Л: Художник РСФСР, 1982. — с.12.

- Связь времен. 1932 — 1997. Художники — члены Санкт — Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт — Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — с.283-284.

- Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.10.

- Юрасовская Н. М. Ольга Борисовна Богаевская. — Санкт-Петербург: Художник России, 1992. — с.112

- L’ Ecole de Leningrad. Auction Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 11 Juin 1990. — p.134-135.

Детство и юность

Ирина Петровна – коренная москвичка, из интеллигентной семьи. Родилась в 1929 году. Папа Петр Карпович Манукян – дипломированный инженер, специалист по электронной технике. Мама Лидия Александровна – детский врач, заведующая столичным «Домом подкидышей», преподаватель 1 Медицинского института. В отсутствие тотально занятых на работе родителей, вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием детей, родная тетушка Каринэ – сестра главы семейства.

Любовь к поэзии девочка унаследовала от папы. Он обожал творчество Пушкина, и зачастую декламировал Ирине и ее сестре Елене, нетленные творения великого поэта. В семье разговаривали на армянском (родном для папы) и русском языке. Непринужденная лингвистическая тренировка развила у девочки способность бегло осваивать любые иностранные наречия. В школе она с легкостью изучила немецкий и английский язык, к выпускному классу созрело желание заниматься переводческой деятельностью.

После окончания школы с золотой медалью, девушка поступила в Московский Государственный университет (на лингвистический факультет). Завершив основной курс, продолжила изучение языковедческих дисциплин в аспирантуре, одновременно устроилась на работу гидом-переводчиком (к этому времени бегло изъяснялась уже на 5 языках).

Важным событием в жизни стало случайное знакомство с туристом из Швеции. Девушка упомянула в беседе, что ей нравится шведская поэзия. Новый знакомый подарил любознательному гиду сборник шведских народных песен. Ирина их перевела. Получилось красиво и звучно. Молодому супругу (Ирина вышла замуж за начинающего иллюстратора Льва Токмакова) понравилась ее работа, и он отнес переводы в издательство, с которым в это время сотрудничал. Так, с легкой руки Льва Алексеевича, в 1961 году увидела свет первая книга его талантливой жены «Пчелы водят хоровод».

Воодушевленная успехом, Ирина Петровна продолжила работу над переводами зарубежной литературы, и взялась за написание собственных стихов и рассказов. Еще в детстве у нее возникла тяга к рифмовке. В школьные годы юная поэтесса сочинила несколько стихотворений, и передала (через подругу) тетрадку со своими произведениями Василию Ивановичу Лебедеву-Кумачу. Детское творчество получило негативную оценку знаменитого поэта. Долгое время Ирина не решалась заниматься поэзией, и все же тяга к творчеству взяла своё. Она написала несколько произведений, которые пришлись по душе редактору популярного детского журнала «Мурзилка», и были опубликованы.

Мэтр советской поэзии Самуил Яковлевич Маршак, увидев в журнале стихи начинающей поэтессы, позвонил ей, пригласил в гости, в беседе очень тепло отозвался о творчестве. Позднее (после выхода в свет сборника «Деревья») авторитетный литературный деятель рекомендовал одаренного автора в Союз писателей. Известность Токмаковой стала набирать обороты. Одна за другой выходили в свет книги, появились мультипликационные экранизации лучших работ. Книги писательницы стали настоящим подспорьем для родителей, пекущихся о всестороннем воспитании своих чад. Каждая новая работа доброй сказочницы находила теплый отклик у пап, мам и их малышей.

В МГНП открылась выставка известного российского художника-анималиста Ирины Маковеевой.

Заслуженный художник России Ирина Маковеева является признанным мастером анималистического жанра. Представители фауны выглядят на ее картинах совершенно живыми. По признанию коллег она умеет изобразить все краски характера и настроения животного, хотя пользуется минимумом изобразительных средств.

Особенность ее художественного дара – ухватывать особенности движения зверей и птиц — у Ирины заметили ее наставники еще в юности. По их рекомендации, будучи студенткой Московского Государственного Педагогического Института им. Ленина, она часами сидела в зоопарке и, наблюдая за его обитателями, оттачивала мастерство. Свой творческий путь она начала в 1974 году, почти сразу включившись в выставочную деятельность.

Редкая специализация легко открыла ей двери для вступления в художественные союзы, что требовалось для официального признания. В 1981 году она стала членом Молодёжного объединения Союза художников СССР, а с 1989 года —член Союза художников СССР, а затем России. Сегодня Маковеева стипендиат Министерства культуры России 2008 года. Победитель 12-Международной выставки миниатюры в Австралии 2005 года в разделе печатной графики. Ведущая и постоянная участница просветительских программ на телеканалах «Культура», «Бибигон» «Карусель». Участница проектов Благотворительного Фонда «АМУР» по спасению амурского тигра и дальневосточного леопарда. Дипломант Академии художеств России 2012 года за серию графических работ. В 2013 году Ирина Петровна награждена Золотой медалью ВТОО «Союз художников России». В 2014 году — орденом МВД РФ «За благородство помыслов и дел» 1 степени.

С 2014 года она участвует в работе «Бюро творческих экспедиций» и совместно с коллегами готовила выставку к юбилею сотрудничества России и стран Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В рамках проекта группа художников выезжала в Камбоджу, Тайланд, Бруней и другие страны, чтобы изобразить их особенности. Ирина отвечала за анималистическую программу, но пополнила свою коллекцию не только экзотическими животными и птицами в любимой ею технике эстампа, но и живописными работами, выполненными сухой акварелью.

За плечами Ирины Петровны более 100 персональных выставок. Особую славу снискали гравюры художника, выполненные «сухой иглой». Ее работы неоднократно приобретались Министерством культуры СССР и РСФСР, РОСИЗО музеями России и зарубежья, в том числе ГМИИ им. А.С.Пушкина, Русским музеем, Дарвиновским музеем, Биологическим музеем им. К.А.Тимирязева, Московским музеем современного искусства З.К.Церетели.

Из последних работ Ирины Петровны – подготовка кубинского альбома, который предназначался в качестве подарка Фиделю Кастро. Национальный лидер Острова Свободы не успел его получить, но его преемники смогут по достоинству оценить мастерство русской художницы, изобразившей красочных представителей фауны их родины.

В настоящее время Ирина начинает сотрудничество с Новой Александрийской библиотекой, построенной в Египте на месте знаменитого культурного центра древности, для которой будет оформлять зоологический зал.

В последние годы Ирина Петровна стала пробовать себя в новых жанрах. Она признается, что получает массу удовольствия от этой работы: «Натюрморт никуда не убегает и можно сколько угодно долго рассматривать его нюансы», — шутит она. В творческой поездке по Китаю, она рисовала местных девушек. В Москве попробовала себя в городском пейзаже. В отличие от коллег по цеху она смотрит на образ столицы без пессимизма: «Москва никогда не была каким-то застывшим культурным образцом, во все времена она развивалась, строилась, менялась, и я не считаю, что сегодня здесь нечего писать. Город живет, и нужно его изображать».

Московские пейзажи выполнены в необычной манере – цветными карандашами. Получилось достаточно неожиданно и оригинально. Удивлялись даже случайные зрители. Например, прохожая, наблюдавшая за работой художницы на Моховой улице сказала: «Я думала, что карандашами только дети рисуют».

Для выставки в Московскую городскую нотариальную палату Ирина Маковеева предоставила 57 работ. Среди них вся московская серия, живописные виды Камбоджи и уже знакомые многим нотариусам анималистические картины, среди которых «Московский воробей», «Коза», «Кот Питу», «Варвара», «Два тигра», «Кот Сильвестр».

Посмотреть картины можно на втором, третьем, четвертом этажах Палаты в часы работы МГНП. Обсуждается и вопрос приобретения картин. Контакты художницы находятся в пресс-центре Палаты.

Происхождение и детство

Родилась Татьяна Яблонская в Смоленске 24 февраля 1917 года, накануне краха страны и ожидающих её великих преобразований.

Отец

Нил Александрович Яблонский, потомок шляхтичей Великого Княжества Литовского, до революции учился в духовной семинарии (исключён в 1905-м за причастность к студенческим волнениям). Затем в Московской духовной академии, которую также не окончил. Попытка поступить в Петербургскую академию художеств не удалась, но определилось влечение к искусству, которое он впоследствии прививал своим детям. Закончил Московский университет (историко-филологический факультет), вернулся в Смоленск. Здесь он преподавал в гимназиях. После революции устроился в картинную галерею, став её хранителем.

Семейная атмосфера

В 1916 году женился на Вере Георгиевне Варгасовой, дочери инспектора народных училищ. В браке родилось трое детей: сама Татьяна, её сестра Ольга и брат Дмитрий. В семье была творческая атмосфера. Стараясь развить в детях зрительную память, отец придумывал соответствующие игры и задания. «Издавали» семейный журнал – «Сверчок» представлял собой обычную тетрадь, страницы которой дети наполняли своими сочинениями и рисунками. По выходным отправлялись на природу или в музей. Такое детство способствовало тому, что все дети впоследствии связали свою жизнь с творчеством. Ольга стала художницей, как и Татьяна, Дмитрий архитектором.

От Смоленска до Киева

Революцией Нил Александрович поначалу был воодушевлён. Но последующее (голод, террор, гражданская война) развеяло его надежды и убеждения. Опасаясь репрессий, в 1928 году глава семьи решил, что его спасёт только отъезд из страны.

Сначала он перевёз родных на Украину, где его никто не знал. Выбор пал на приморскую Одессу – казалось, отсюда удастся сбежать за границу. Но все попытки эмигрировать срывались. После двух лет в Одессе отец перевёз семью в Каменец-Подольский, откуда Яблонские вновь пытались уехать, для начала, в Румынию.

Судьбе было угодно, чтобы они остались. Пришлось смириться с местом жительства (Украиной), вновь сменив город (из опасения огласки, что они пытались эмигрировать). Так семья осела в Луганске. До конца жизни художница боялась рассказывать о намерениях отца увезти семью – эти страницы биографии Татьяны Яблонской в раннее советское время могли перевернуть жизнь всей семьи.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны отца угнали в Германию, где след его теряется.

В 1933 году Татьяна уехала в Киев. Там училась сначала в техникуме, затем в художественном институте.

Инстаграм и Википедия Ирины Мирошниченко

Инстаграм и Википедия Ирины Мирошниченко существуют, но не в полном объеме. Дело в том, что женщина не дружит с социальными сетями, она признает только личное общение и только с интересными для нее собеседниками. Ирина Петровна предупреждает, что официальной страницы в Инстаграм у нее нет, поэтому за достоверность, выложенных данных на других страницах, она не отвечает.

При этом актуальная информация о детстве, родителях, брате, образовании, супругах, театральной деятельности, увлечениях и наградах расположена в Википедии. Из данной достоверной статьи реально узнать о тех фильмах и сериалах, в которых снималась актриса, причем для каждого из них написана отдельная статья в том же источнике.

Ссылки [ править ]

- ^ Справочник членов Ленинградского отделения Союза художников РФ. — Ленинград: Художник РСФСР, 1987. — 15 с.

- ^ Сергей В. Иванов. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: NP-Print Edition, 2007. — С. 9, 15, 20, 21, 24, 385, 387-393, 395, 397, 399-402, 405, 407, 439, 445.

- ^ Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Российской Академии художеств. 1915 — 2005 гг . — Санкт-Петербург: Первоцвет, 2007. — 52 с.

- ^ «Ленинградский художник Богаевская Ольга Борисовна» . Социалистический реализм. Киевский клуб коллекционеров .

- ^ Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. Л., Лениздат, 1951. С.8.

- ^ Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1956 года. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.7.

- ^ 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.9.

- ^ Время перемен. Искусство 1960-1985 годов в Советском Союзе . Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 2006. С.170.

- ^ Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог . Л., Художник РСФСР, 1964. С.10.

- ^ Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог . Л., Художник РСФСР, 1964. С.10.

- ^ Третья республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., Министерство культуры РСФСР, 1967. С.19.

- ^ По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50-Летию образования СССР посвящается. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1974. С.10.

- ^ Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. Л., Художник РСФСР, 1982. С.12.

- ^ Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог . Л., Художник РСФСР, 1983. C.10.

- ^ Сергей В. Иванов. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: NP-Print Edition, 2007. — С.6-7.

- ↑ Ольга Борисовна Богаевская. — Турин: Галерея ПИРРА, 1996.

- ^ Мэтью С. Баун. Словарь русских и советских художников ХХ века 1900-1980-х годов . — Лондон: Изомар, 1998. ISBN 0-9532061-0-6 , ISBN 978-0-9532061-0-0 .

- ^ L ‘École de Leningrad. Каталог аукционов . — Париж: Друо Ришелье, 21 декабря 1990 г. — стр.58-59.

биография

Богаевская родилась 25 октября 1915 года в Петрограде в семье ученого, археолога и искусствоведа. Училась в Художественно-промышленном техникуме у Дмитрия Загоскина (1931–1932). Затем продолжила обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры , где была ученицей Сергея Приселкова, Генриха Павловского , Давида Бернштейна и Александра Осмеркина (1933–1940). В 1940 году Богаевская окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры в мастерской Александра Осмеркина в звании художника живописи. Дипломной работой была картина «Встреча подруги».

В 1940 году Богаевская вышла замуж за однокурсника по институтскому художнику Глеба Савинова . В 1940–1941 преподавала живопись в средней художественной школе Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры . Богаевская была постоянным участником выставок ленинградских художников с конца 1940-х годов. Она была талантливым колористом. Ведущая тема ее творчества — детский портрет, натюрморт в интерьере и экстерьере. С 1940 года Богаевская входила в Ленинградский Союз Советских Художников. Работы 1950–1960-х годов выдвинули ее в число ведущих живописцев Ленинграда.

Среди наиболее известных работ Богаевской — картины «Завтрак» , «Кадеты» (обе 1947 г.), «Спокойный сон» (1951 г.), «Натюрморт с клубникой» , «Девочки» , «Цветы. Натюрморт» (все 1956 г.), «В саду» , «Девушка с куклами» (обе 1957 г.), «Гости» , «Яблоки» (оба 1960 г.), «Натюрморт» , «Подснежники» (оба 1961 г.), «Свадьба» (1967), «Натюрморт». с подносом » , « Розы » (обе 1972 г.), « Катя с куклой » , « Натюрморт с птицей » (обе 1976 г.), « Детский праздник » (1980),« Весна »(1990).

Богаевская скончалась 30 ноября 2000 года в Санкт-Петербурге в возрасте восьмидесяти шести лет. Ее картины находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в музеях и частных коллекциях в России, Италии, Великобритании, Франции, США, Японии и других странах.

Графика Марины Аристарховой

В зале редакции журнала «Наше наследие» – выставка, посвященная памяти Марины Аристарховой (1958–2016). Её художественное дарование было многогранным. Марина работала как монументалист и живописец, была автором произведений декоративно-прикладного искусства, проявила себя в качестве ландшафтного архитектора, дизайнера предметов интерьера. Она стала основателем галереи «ART GALLERY PALITRA-S», где осуществила немало оригинальных кураторских проектов. В экспозицию вошли малоизвестные графические листы разных лет из серии «ню», а также цикл фантазийных композиций, созданных в последний год жизни.

Характеризуя творчество Марины Аристарховой, искусствовед Елена Титаренко отметила: «В произведениях Марины, будь то традиционная живопись или путевые зарисовки, ясно видны твердая рука, точность и свобода композиции, колористическая гармония. Все эти качества сохранились и даже укрепились в процессе работы над серией ню — дерзновенных эскизов, созданных, словно на одном дыхании, хотя на деле это были довольно долгие сеансы в мастерской, где целая группа художников в лучших традициях московской школы работала с обнаженной натурой. Лаконичная и певучая линия здесь дополнена массой цветных штрихов: то мелких, будто осторожных, а то и крупных, нервных, решительно выявляющих тектонику женского тела. Сквозь эти экспрессивные приемы зритель ощутит, как на его глазах из небытия возникает форма — острая и выразительная. Из непроявленной глади немного тусклой цветной бумаги для рисования, будто Афродита из пены морской, рождается нежный и чувственный образ. Теперь, когда книга жизни Марины закрыта, эти зарисовки обнаженных, созданные с терпением и вдохновением, складываются в цикл, отмеченный оригинальным видением. Более всего эти зарисовки напоминают эскизы скульптора — в них та же неукротимая энергия, умение воспринимать предмет изображения целостно и перевоплощать обобщенно».

Экспозицию дополнил небольшой цикл фантазийных композиций, который Марина создала в последний год жизни, будто стремясь выплеснуть на бумагу весь спектр переполнявших ее эмоций. В незатейливых, на первый взгляд, геометризованных рисунках воплотилось немало из увиденного: классическое искусство и авангард, причудливость наследия этрусков, роскошество колорита старых мастеров Венеции, строгость и отточенность форм Тосканы. Перекличка с наследием итальянского искусства не случайна. В течение продолжительного времени Марина была инициатором целого ряда путешествий Ассоциации искусствоведов в Италию, с эксклюзивной, ею самой разработанной программой, позволявшей глубоко окунуться в культуру этой страны.

Среди многочисленных гостей вечера памяти Марины Аристарховой были художники, искусствоведы, любители искусства: А.Суворов, А.Юликов, А.Чудецкая, Л.Яхнин, А.Логинова, Е.Осотина, Е.Грибоносова, Н.Реброва, И.Литвин, Н.Лаптева, В.Гаранина, С.Дешалыт, И.Камянов, Н.Крестинина, С.Жаворонков, О.Вельчинская, Т.Бригадирова, Т.Пелипейко, Ю.Шибанов, З.Захарова, О.Торчинский, О.Носенко, Н.Бабушкин, И.Коккинаки, В.Середин, В.Чибисов, Л.Терешкина, С.Атаханова, М.Сапожникова, Е.Николаева, А.Мартынов, А.Баталина, Л.Неменская, О.Гречина, О.Охримец, Е.Ширенина, Н.Неповинных, Л.Гудова, Е.Супрун, О.Маслова, А.Флорковская, А.Емельянникова, К.Александров, В.Николаевский, Б.Дергачев, О.Бригадиров, А.Круглов, Е.Раевская, Н.Петрова, О.Иванов, А.Упоров, О.Кулешова, С.Соколов, Е.Зайцева, Л.Бутба, Р.Орлова.

В вечере памяти приняли участие мама Марины Аристарховой Валентина Александровна Бриленкова и сын Владислав Немец.