Революция и советское время

Череда сложных событий на жизненном пути не прекращалась, следующим испытанием стала революция. В это время семья Кончаловских не эмигрирует, а продолжает свою жизнь в Москве. Хотя в те годы из-за этого им пришлось жить в неотапливаемой холодной квартире. Какое-то время Петр пытался преподавать в живописной студии ВХУТЕМАСа. Но он быстро угас к этой деятельности, осознавая, что она отнимает много времени и мешает его искусству.

После революционного периода в творчестве мастера стала ярче проявляться реалистичная манера письма. Но краски в его работах остались, как и прежде, насыщенными. Несмотря на яркость красок Кончаловский был способен передать любое настроение: от радостной любви к жизни до полной тяжелых переживаний трагедии

Стоит обратить внимание на портрет Всеволода Мейерхольда. На момент создания картины он уже лишился театра. Как умело передано это настроение: буйные краски приглушены, мимика режиссера говорит сама за себя

Как умело передано это настроение: буйные краски приглушены, мимика режиссера говорит сама за себя.

Особенно парадоксальным кажется советский период, в который творил Кончаловский. Петр оставался «чистым» автором, предпочитая писать портреты своих внуков и пейзажи. Его явно более интересовали портреты Пушкина и Лермонтова, нежели изображения советских рабочих или современной действительности, не говоря уже о портретах вышестоящих лиц.

Высшим проявлением его смелости был отказ от создания портрета Сталина. В то время сохранить свободу и жизнь при таком ответе было просто невозможным. Разумеется, Кончаловский не отказался от предложения напрямую, он хитро поинтересовался, «когда сможет встретиться с Иосифом Виссарионовичем для первого сеанса?». Разумеется, это было невозможно, ему ответили, что писать портрет необходимо по фотографии. На что мастер, ловко выходя из положения, ответил, что он умеет писать только с натуры. А с фотографии, увы, не обучен.

Нужно понимать, что в этом смысле большая заслуга принадлежит Анатолию Луначарскому. Он пояснял удивленной общественности, что Кончаловский «воспевает поэзию наших будней». Похоже, что такое объяснение звучало убедительно из уст наркома. Благодаря нему Петр Петрович мог свободно продолжать творить в своей манере, невзирая на нападки критиков.

Семейная трагедия

Осенью 2013 года в семье Высоцкой и Кончаловского произошло страшное горе. Во Франции в аварии серьезно пострадала дочка Андрея Сергеевича и Юлии Маша. ДТП случилось по вине режиссера, поскольку он не смог справиться с управлением транспортного средства, а девочка не была пристегнута. Лишь весной 2014 г. у Маши появился шанс вернуться к нормальной жизни. Она стала самостоятельно дышать после операции в 2015 г.

Последние новости свидетельствуют о том, что Марии предстоит длительный реабилитационный период. Девушку перевезли домой, где под пристальным наблюдением специалистов семья всячески пытается преодолеть последствия страшной трагедии. Врачи надеются на лучшее и делают ставку на молодость пациентки. Знаменитые родители не дают никаких официальных комментариев касательно здоровья девушки. Прогресс хоть и медленный, но все же есть. Доподлинно известно, что по состоянию на 2018 год Мария все еще пребывает в коме.

Детство и юность

Будущий режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский появился на свет в августе 1937 года. Мальчик родился в знаменитом семействе Михалковых. Его родители были заслуженными деятелями Советского Союза: отец Сергей Михалков писал детские рассказы, мама Наталья Кончаловская — известная писательница.

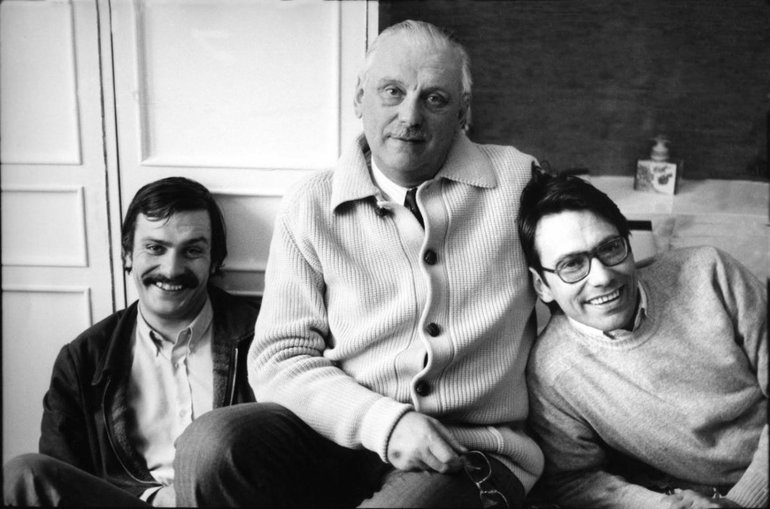

У Андрея Сергеевича есть младший брат, не менее знаменитая личность — Никита Михалков. Коллеги не раз удивлялись тому, что самые известные режиссеры России являются родными братьями.

Родители прививали Андрею любовь к музыке, ведь именно в этой области у него был талант. Однако с годами ситуация кардинально изменилась. Кроме школьных занятий юный Кончаловский ходил в музыкальную школу, а затем поступил в училище при Московской консерватории. С того момента у юноши резко пропала тяга к музыке, а его биография кардинально изменилась. Вскоре он стал студентом факультета режиссуры во ВГИКе, который с отличием окончил в 1964.

Творчество

В начале своего творческого пути Петр Кончаловский тяготел к реализму. Однако годы учебы в Париже повлияли на его восприятие живописи. В 1896-1898 гг. художник посещал занятия в Академии Р. Жюльена у Ж.-П. Лоранса и Ж. Ж. Бенжамен-Констана.

Кончаловский познакомился с творчеством современных ему западных живописцев – Винсента ван Гона, Поля Сезанна, Анри Матисса.

По возвращении в Россию Петр Кончаловский поступил в Высшее художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры при петербургской Академии художеств.

В 1902 году женился на Ольге Суриковой, дочери знаменитого живописца.

Нулевые годы стали периодом творческого становления художника. Кончаловский много размышлял о том, какие картины он хочет создавать. На живописца с одной стороны влияли принципы реалистичного искусства, усвоенные им в ранней юности, с другой – Петр Кончаловский вдохновлялся работами импрессионистов. Многие картины художника, написанные в тот период, были уничтожены им самим.

Друзья вспоминают, что 1907 год стал переломным для живописца. В это время он с семьей гостил в поместьях знакомых в Калужской области. Смена обстановки пошла на пользу: художника оставили сомнения, он выбрал импрессионизм и стал много и продуктивно работать в этом направлении.

В начале века работы Кончаловского начинают выставляться в Москве. В 1907 г. художник отправляется в Германию, затем во Францию, в которой он остается до 1909 года.

Во Франции его работы экспонировались на ежегодной выставке Национального общества изящных искусств.

В 1910-1911 гг. Петр Кончаловский становится одним из организаторов художественного объединения «Бубновый валет» – самой крупной авангардистской группы в России. Живописец активно участвует в культурной жизни, экспонирует свои работы, публично обсуждает принципы своего искусства с коллегами и критиками.

С началом Первой мировой войны Кончаловский был призван в армию. Художник был контужен в боях, после демобилизации вернулся в Москву.

В двадцатых годах манера живописца вновь меняется. От импрессионизма он возвращается к более реалистичным полотнам. При этом Кончаловский, подобно представителям течения импрессионистов и постимпрессионистов, продолжает активно использовать яркие цвета как инструмент передачи эмоций.

Критики относят картину к реализму, но узнаваемое использование красок для передачи настроения приближает работу Петра Кончаловского к творчеству постимпрессионистов. Картина «Пристань в Рязани» была написана в 1931 году.

Петр Кончаловский становится одним из ведущих советских художников. До конца жизни он старался сохранять творческую независимость от советской власти. Живописец отказался писать портрет Сталина по фотографии, сославшись на невозможность реалистичной передачи характера генсека.

Несмотря на это, в 1942 году Петр Кончаловский был удостоен Сталинской премии, а в 1946 – получил звание народного художника СССР. В годы Второй мировой войны остался жить в Москве.

Главной советчицей художника была жена. Ей первой он показывал свои работы. Если они не нравились Ольге, Петр Кончаловский уничтожал полотна либо использовал их для написания новых картин.

Вещи Михаила — сына Петра Кончаловского

Михаил Кончаловский учился в гимназии Флерова в Мерзляковском переулке. Его сестра Наталья Кончаловская ходила в гимназию Хвостовой в Кривоарбатский переулок.

Доска для письма и рисования мелом. 1915 год. Из собрания Музея М. А. Булгакова. Автор снимка Антон Акимов

Блокнот для занятий французским языком. 1910-е годы. Из собрания Музея М. А. Булгакова

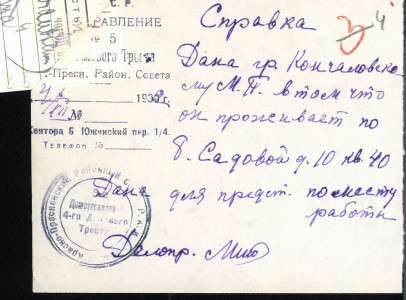

Справка Михаила Петровича Кончаловского. 1932 год. РГАЛИ. Ф. 648. Оп. 1. Ед. хр. 1530. Л. 4

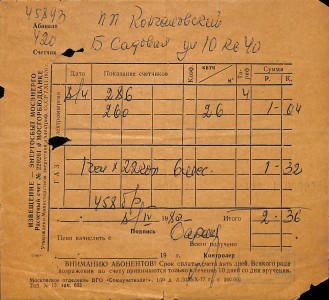

Счет за электроэнергию мастерской № 40. 1980 год. Мастерская еще числилась за Петром Петровичем Кончаловским, хотя он умер в 1956 году, и в 1980 году там работал его сын Михаил. Из собрания Музея М. А. Булгакова

апреля 16 2020

Живопись и творчество

Творческий путь Петра Кончаловского был долгим: начав с классической живописи, он прошел период поиска новых способов самовыражения и в итоге вернулся к реалистичной стилистике. Проследить это можно на примере автопортретов художника, написанных в разных направлениях и с использованием диаметрально противоположных цветовых решений.

Сначала стилистика Кончаловского напоминала творчество Константина Коровина, но, завершив учебу, художник отправился в Париж, где побывал на выставке картин Винсета Ван Гога. Впечатления от живописи гениального фламандца наложили отпечаток на творчество Кончаловского: по словам художника, Ван Гог раскрыл Петру глаза на собственное творчество.

В работе того периода легко заметить влияние и других прославленных художников: Поля Сезанна и Анри Матисса – их картины поражали Кончаловского до глубины души.

В начале 1910-х годов Петр Петрович вместе с коллегами по цеху организовал художественную группу «Бубновый валет». Ее участники демонстративно пренебрегли канонами реалистической живописи и следовали по пути формализма. Основами творчества стали постимпрессионизм, кубизм и фовизм.

В этот период биографии сформировался собственный стиль Кончаловского: плотный, насыщенный, изобилующий яркими красками и лишенный ненужных деталей. Характерной особенностью, с которой Петр Петрович в то время писал натуру, является статичность: в натюрмортах, портретной и композиционной живописи художника нет и намека на динамику.

В 1912 году Кончаловский попробовал себя в качестве театрального художника и сделал костюмы и декорации для оперы «Купец Калашников» в постановке Антона Рубинштейна. Этой работой, стилизованной под лубок, Петр Петрович остался доволен и до конца жизни считал ее лучшим своим произведением в этом жанре. В это время в картины художника вместе с примитивизмом приходит «движение», внутренняя энергия. Это хорошо заметно по таким работам, как «Печка» и «Сухие краски».

Когда началась Первая мировая война, Петр Петрович ушел на фронт, но воевал недолго – в 1915 году художника контузило, и его направили в тыл, на лечение. После этого Кончаловский участвовал в «Выставке картин левых течений», а также вышел из «Бубнового валета», перейдя в объединение «Мир искусства».

После революции в живопись Петра Петровича начал возвращаться реализм, хотя краски остались по-прежнему яркими. Кончаловского привлекала «радость жизни», хотя он умел совмещать ее с действительностью, придавая картинам как комический, так и трагический колорит. Это видно по портрету Всеволода Мейерхольда, который на момент написания картины уже лишился театра: яркие краски приглушены, а выражение лица режиссера говорит само за себя.

Особое место в живописи Кончаловского всегда занимали натюрморты, особенно цветочные. Художник говорил, что пишет их по причинам, сходным с теми, по которым пианисты играют гаммы – это трудное и необходимое упражнение.

Наиболее яркими представителями цветочной тематики в произведениях Петра Петровича являются картины «Сирень в корзине», «Пионы у окна» и «Всякие цветы».

Важным этапом творчества Кончаловского стал период увлечения фигурой Михаила Лермонтова. В 1927 году Петр Петрович уехал на Кавказ, и результатом поездки стала серия картин, основанных на творчестве поэта. В 40-е годы художник писал портрет Михаила Юрьевича, выбрав для изображения трудный период биографии Лермонтова. На картине поэт изображен в момент отдыха на станции Казбек, на которой он остановился, следуя в первую ссылку.

Советская власть мало повлияла на творчество Кончаловского – художник всегда старался держаться как можно дальше от политики, но при том – не вступать с ней в конфронтацию.

Петру Петровичу даже удалось избежать написания портрета Иосифа Сталина, хотя ему предлагали – он сослался на то, что, будучи реалистом, не может использовать в качестве натуры фотографию. Допускать к настоящему «великому вождю» художника, разумеется, никто не собирался. И даже при этом Кончаловский получил в 1942 году Сталинскую премию за многолетние выдающиеся заслуги в области искусства.

Работы художника

Личная жизнь: семья и дети

Описание картины Кончаловского Сирень в корзине

На картине изображён огромный букет сирени. Такой огромный, что не поместился в вазу, и его пришлось поставить в большую плетёную корзину. Он состоит из веточек разных сортов сирени, поэтому, соцветия разных оттенков. Есть тут белые, розовые, светло-сиреневые и сиренево-насыщенные оттенки. Представляю, какой исходит запах от этого чудесного букета! От запаха сирени не болит голова, так как она болит от сильно насыщенного запаха черёмухи.

Срезанная и поставленная в воду, сирень стоит долго, гораздо дольше, чем черёмуха.

Кажется, что букет переливается всеми цветами радуги. Это солнце освещает его с правой стороны. И в его лучах он выглядит нарядно и торжественно. Как — будто сплелись воедино кружева различных цветов. Здесь можно увидеть и сияние розового жемчуга, и алый красный, и лиловый, и благородный бордовый цвета. Художник не прорисовывал отдельные детали соцветий, но это не вредит картине, Скорее наоборот, делает её мягкой и нежной.

Листья разбавляют это розово-сиреневое великолепие сочной насыщенной зеленью. Они ещё полны свежести, наверное, букет срезали недавно, и они ещё не успели завянуть. Сирень бывает разных сортов. У этой сирени листья продолговато — овальные, с заострённым кончиком. А ещё бывает сирень, у которой листья по форме похожи на темно-зелёные сердечки.

К слову сказать, они выполняли роль импровизированных денег в детстве, когда мы играли в покупателя и продавца. Так сказать первая «зелень» в руках, первые товарно-денежные отношения.

Возможно, в корзине спрятана ёмкость с водой, которая подпитывает ветки. Корзинка сплетена из ивовых прутьев. Своей грубостью она как — бы подчёркивает утончённость и изящество веточек сирени. Не случайно художник изобразил стол и корзину одним цветом — коричневым. Они как — бы уходят на второй план, выдвигая на первый план великолепный букет

И только к нему приковано наше внимание

Цветочки ещё не все распустились. Фон за букетом не случайно выполнен в серых и тонах. На нём букет кажется лёгким, воздушным, живым.

Как и художник, я тоже люблю сирень. Во дворе дома, где живут бабушка и дедушка, растут пышные кусты сирени. Весной это место так благоухает, что кажется, запах плывёт в воздухе на расстояние десятка метров.

Я уж и не знаю, кто это придумал, что если попадается цветочек с пятью лепестками, то его надо обязательно съесть. И тогда будет счастье. Кстати, цветочки сладковатые на вкус. Я находила такие пятиконечные цветочки и съедала их. И вполне счастлива. Увы, такой цветочек на картине невозможно отыскать.

На эту картину можно смотреть не отрываясь, наслаждаться красотой шикарного букета. Закрыв глаза, представлять весенний солнечный денёк и цветущий куст сирени.

5, 7 класс

Детство и юность

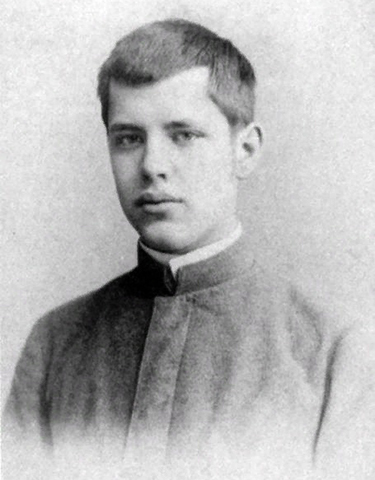

Петр Петрович Кончаловский (1876-1956) русский художник. Родился 21 февраля 1876 года Харьковской губернии. Является ярким представителем авангардизма и соцреализма. Он автор нескольких тысяч пейзажей, портретов и натюрмортов. Многие его работы заслужили внимания публики при еще при его жизни.

Отец художника — Петр Петрович (1839-1904) был талантливым издателем и переводчиком. Свое детство он провел в родительском доме. Отец мальчика был причастен к революции, его арестовали и отправили в ссылку в Холмогоры. Фамильный дом был конфискован. Позже мальчик с семьей переехали в Харьков, где ребенок начинает обучение в художественной школе.

Петя оказался способным учеником, в 1889 году семья снова переезжает, в этот раз в Москву. Там юный художник начинает посещать курсы Строгановского училища. Однажды Петр едва не бросил обучение живописи и поступил на отделение точных наук в Московский университет. Но этот выбор оказался ошибочным, он не смог оставить занятия живописью и уехал в Париж для продолжения учебы.

В юности

Почти два года художник обучался в известной академии Жулиана и за этот период полностью пришел к решению, что будет заниматься только живописью

Вскоре на работы перспективного художника стали обращать внимание. Окончив учебу Петр Кончаловский возвращается в родную страну и поступает в академию художеств

Во время учебы он долгое время проводил в оранжерее, рисуя природу. В 1907 году Кончаловский получает диплом Академии художеств.

Автопортрет (1943)

Десять книг по архитектуре

Благодаря отношениям архитектора с Папой Римским возникли первые римские проекты эпохи Возрождения, среди которых была реконструкция Собора Святого Петра и Ватиканского дворца.

Спустя годы, в 1452 году, Альберти посвятил Николаю V Десять книг по архитектуре: работа, показывающая его исследования Витрувия. Работа дала ему название «Флорентийский Витрувиан», и он стал эталоном для архитектуры того времени благодаря достижениям в области инженерии, которые в нем содержались.

Кроме того, он разработал эстетическую теорию, основанную на пропорции и гармонии архитектурных произведений, которые поддерживали стиль классицизма.

Семья

Семья

- Отец — Пётр Кончаловский (1839—1904), известный литератор, переводчик и издатель.

- Тесть — Василий Иванович Суриков (1848—1916), великий русский живописец, академик.

- Жена — Ольга Васильевна Сурикова (1878—1958)

- Дочь — Наталья Петровна Кончаловская (1903—1988), писатель

- Сын — Михаил Кончаловский (1906—2000), живописец

- Падчерица (дочь Ольги Суриковой) — Зинаида Михайловна де Торси (1911—1984).

- Зять — Сергей Владимирович Михалков (1913—2009), детский писатель, Герой Социалистического Труда, автор гимна СССР и России

- Внуки:

- Екатерина Михалкова-Кончаловская (жена писателя Юлиана Семёнова)

- Андрей Сергеевич Кончаловский (род. 1937), кинорежиссёр, Народный артист РСФСР

- Никита Сергеевич Михалков (род. 1945), кинорежиссёр, актёр, Народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов РФ

- Сергей Павлович Езубченко (род. 1951), сын З.М. де Торси, российский государственный деятель, генерал-полковник ФСБ.

- Правнуки:

- Егор Андреевич Кончаловский (род. 1966), кинорежиссёр

- Степан Никитич Михалков (род. 1966), актёр

- Ольга Юлиановна Семёнова (род. 1967), журналист, публицист, актриса

- Анна Никитична Михалкова (1974), актриса

- Артём Никитич Михалков (1975), актёр

- Надежда Никитична Михалкова (1986), актриса

| Владимир Михалков (1817—1900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Александр Михалков (1856—1915) | Василий Суриков (1848—1916) | Пётр Кончаловский (1839—1904) | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Ольга Глебова (1883—1943) | Владимир Михалков (1886—1932) | Ольга Сурикова (1878—1958) | Пётр Кончаловский (1876—1956) | Максим Кончаловский (1875—1942) | |||||||||||||||||||||||||||||

| Михаил Михалков (1922—2006) | Александр Михалков (1917—2001) | Сергей Михалков (1913—2009) | Наталья Кончаловская (1903—1988) | Нина Кончаловская (1908—1994) | |||||||||||||||||||||||||||||

| Наталия Аринбасарова (р. 1946) | Андрей Кончаловский (р. 1937) | Юлия Высоцкая (р. 1973) | Анастасия Вертинская (р. 1944) | Никита Михалков (р. 1945) | Татьяна Михалкова (Шигаева) (р. 1947) | ||||||||||||||||||||||||||||

| Егор Михалков-Кончаловский (р. 1966) | Мария Кончаловская (р. 1999) | Пётр Кончаловский (р. 2003) | Степан Михалков (р. 1966) | Анна Михалкова (р. 1974) | Артём Михалков (р. 1975) | Надежда Михалкова (р. 1986) |

Биография

Юность

Альбрехт Дюрер ‒ отец художника, приехал в Нюрнберг из Венгрии. Он был ювелиром. В 40 лет женился на 15-летней Барбаре Хольпер. У пары родилось 18 детишек, но до взрослых лет дожили только 4 ребенка. Среди них оказался Альбрехт младший ‒ будущий великий художник, появившийся на свет 21 мая 1471 г.

1486 Портрет Альбрехта Дюрера старшего

Маленький Альбрехт ходил в латинскую школу, где научился письму и чтению. Вначале он постигал ювелирное искусство у отца. Однако у мальчика проявился талант к рисованию, и отец, нехотя, отдал его в обучение к известному немецкому художнику Михаэлю Вольгемуту. Там молодой человек научился не только писать картины, но и делать гравюры.

По окончании обучения, в 1490 г. Дюрер отправляется в дорогу, чтобы набраться опыта у других мастеров. За 4 года он посетил Страсбург, Базель, Кольмар. Во время поездки Альбрехт обучается у сыновей известного гравюриста Мартина Шонгауэра.

В 1493 г. Дюрер женится на Агнессе Фрей. Это был брак по расчету, жену Альбрехту подобрал отец, пока сын гостил в Страсбурге. Брак оказался бездетным и не совсем счастливым, но супруги до конца жили вместе. После женитьбы Альбрехт Дюрер смог открыть свою мастерскую.

1495 Моя Агнесса

Италия

В первый раз в Италию немецкий художник поехал в 1494 г. Около года он жил в Венеции, побывал и в Падуе. Там он впервые увидел творчество итальянских художников. По возвращению домой Альбрехт Дюрер стал уже знаменитым мастером. Особенно большую славу принесли ему гравюры. После смерти отца в 1502 г., Альбрехт берет на себя заботу о матери и братьях.

1496 Мадонна под аркой

В 1505 г. художник опять едет в Италию, чтобы разобраться с местными плагиаторами, копирующими его гравюры. В полюбившейся Альбрехту Венеции он прожил два года, изучая Венецианскую школу живописи. Особенно Дюрер гордился дружбой с Джованни Беллини. Посетил он и такие города, как Рим, Болонья, Падуя.

1506 Христос среди книжников

Покровительство Максимилиана I

По возвращении из Италии Дюрер покупает большой дом, который сохранился до наших дней. Сейчас там находится музей художника.

В это же время он входит в состав Большого нюрнбергского совета. Мастер много работает над художественными заказами и гравюрами.

В 1512 г. художника берет под свое покровительство император Максимилиан I. Дюрер делает для него несколько заказов. Вместо платы за работу император назначил художнику ежегодную пенсию. Выплачивать ее должен был г. Нюрнберг за счет денег, перечисляемых в государственную казну. Однако, после смерти Максимилиана I в 1519 г., город отказался выплачивать пенсию Дюреру.

1519 Император Максимилиан I

Поездка в Нидерланды

В дневнике Альбрехта Дюрера подробно описывается путешествие в Нидерланды, которое он совершил с супругой в 1520 ‒ 1521 годах. Во время этой поездки Дюрер знакомится с творчеством местных художников. Он уже был достаточно знаменит, и его везде тепло принимали, оказывая почести. В Антверпене ему даже предлагали остаться, пообещав денежное содержание и дом. В Нидерландах мастер познакомился с Эразмом Роттердамским. Его охотно принимают у себя местные аристократы, ученые, обеспеченные буржуа.

1521 Портрет Бернарда фон Ризена

Такую длительную поездку Дюрер предпринял для того, чтобы подтвердить свои права на пенсию у Карла V, который стал новым императором Священной Римской империи. Художник побывал на его коронации в Аахене. Карл V удовлетворил просьбу Дюрера. В 1521 г. мастер вернулся домой, в родной Нюрнберг.

В Нидерландах Дюрер подхватил малярию. Болезнь мучила его долгих 7 лет. Великий художник скончался 6 апреля 1528 г. Ему было 56 лет.

[править] Литература

Абстрактные 70-е

В 70-е поиски нового продолжились. Герхард Рихтер начал эксперименты с воздействием цвета на зрителя, обратившись к традициям абстракционистов. Был создан цикл картин под общим названием «Серое». Это были полотна с различными оттенками серого цвета, ставшего для художника любимым.

В цикле картин «Цвета» эксперименты продолжились: к серому цвету как основе Рихтер стал примешивать цветную палитру. В итоге им было получено свыше 4000 тонов, которые легли в основу серии полотен «Абстрактная живопись». В 1972-м Герхард стал триумфатором Венецианской биеннале, а спустя год прошла первая выставка в США.

Легенда

Самому Мейерхольду сфабриковали дело, обвиняя его в шпионаже и троцкизме. 1 февраля 1940 года в одном из кабинетов Бутырской тюрьмы ему было зачитано обвинительное заключение и объявлен приговор: смертная казнь. Уже на следующий день, 2 февраля, Мейерхольда расстреляли.

Тело режиссёра было сожжено в Донском крематории, а пепел выброшен в общую яму на окраине Донского кладбища. Недавно на этом месте была установлена мемориальная плита.

В 1955 году Верховным судом СССР Всеволода Мейерхольда посмертно реабилитировали. Однако дело Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх до сих пор засекречено.

Есть легенда, согласно которой Мейерхольд остался в живых и в годы Великой Отечественной войны руководил лагерным театром в ГУЛАГе, но узнать правда ли это не представляется возможным.