Париж

С 1926 по 1928 год художник живёт и работает в Париже, дважды участвует в выставках русского и армянского искусства. Но самый большой успех его ожидает на персональной выставке, открывшейся в январе 1928 года в салоне Ш.-О. Жирара.

Текст к каталогу выставки написал известный критик Луи Воксель. Экспонировалось около сорока картин, созданных художником в Париже. Практически все они имели армянскую тематику. Лишь в нескольких этюдах он рисует набережные Сены, Марны, делает виды из своей мастерской.

Свой экзамен перед Европой художник выдержал с честью. Критики в восторге, что довольно редко для Парижа.

К сожалению, все представленные тогда работы сгорели при пожаре на корабле «Фиржи» во время возвращения в Армению. Уцелели только те картины, которые были проданы в Париже и несколько этюдов, которые Сарьян вёз с собой. Среди них «Гегамские горы», «К роднику», «На Марне», «Из окна мастерской», «Газели».

Возвращение к творчеству

Лишь с приходом оттепели Сарьян смог немного вздохнуть и вновь начать творить с прежним вдохновением. Он снова ездит по Армении, рисует великолепные пейзажи, любимый Арарат в сеянии солнца. Все картины были объединены в цикл «Моя Родина», за который в 1961 году ему дали Ленинскую премию.

В 1965 году широко отмечался 85-летний юбилей художника, состоялись его персональные выставки в Москве и Ереване. Мастер был удостоен звания Героя Социалистического Труда. На киностудии «Арменфильм» был создан фильм «Мартирос Сарьян» (режиссёр — Лаэрт Вагаршян, автор текста — Илья Эренбург).

В 1966-м Сарьян получил Государственную премию Армянской ССР. Вышла в свет книга мемуаров художника «Из моей жизни», изданная потом на четырёх языках.

В ноябре 1967 года в Ереване открылся Дом-музей Мартироса Сарьяна. Персональные выставки художника состоялись в Румынии, Чехословакии, Венгрии, ГДР. В 1971-1972 годах Сарьян создаёт свою последнюю серию рисунков фломастером…

Мартирос Сарьян умер в 5 мая 1972 года в Ереване в возрасте 92-х лет. Его могила находится в пантеоне парка имени Комитаса.

В порыве отчаяния

Лишь в годы Великой Отечественной войны Сарьян получает некоторую свободу творчества. Он создаёт серию прекрасных портретов деятелей культуры и безумно переживает о младшем сыне, который ушёл на фронт… А когда сын вернулся, создаёт своё самое большое полотно в жанре натюрморта «Армянам — бойцам Великой Отечественной войны».

В 1947 году была создана Академия художеств СССР и Сарьян избирается действительным её членом. Казалось, ничего больше не должно тревожить художника, но его вдруг обвиняют в формализме…

В порыве отчаяния он разрезал один из своих лучших холстов 1910-х годов – «Большой восточный натюрморт». Если бы не молодые художники, которые всегда находились рядом с ним, неизвестно чем бы все закончилось. Ученики вырвали из его руки куски холста, картину потом восстановили, но рубцы остались.

Интерес к восточной культуре

Постепенно на смену фантастическим грёзам приходят более реальные, непосредственные наблюдения природы и окружающего мира. А сам Сарьян активно участвует в выставках, организованных журналом «Золотое руно».

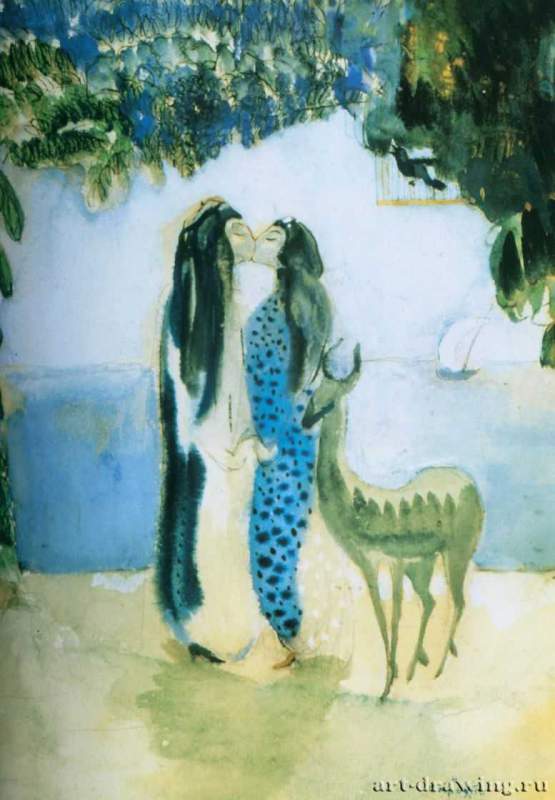

У художника явно просыпается интерес к восточной культуре. Он желает познать мир Востока и себя, как его часть. Для чего и принимает решение отправится путешествовать в Египет, Турцию и Персию.

«У меня была цель – понять Восток, найти характерные его черты, чтобы ещё больше обосновать свои искания в живописи, – писал художник. – Я хотел передать реализм Востока, найти убедительные пути изображения этого мира,… выявить его новое художественное осмысление».

Итогом поездки станут новые работы, что он выставит на выставке «Московского товарищества художников». Три его картины «Глицинии», «Фруктовая лавочка», «Улица. Полдень» были сразу же приобретены Третьяковской галереей.

Жизненные перепетии

Одно за другим возникают знаменитые полотна Сарьяна – «Улица. Полдень», «Константинопольские собаки», «Натюрморт. Виноград», «Армянка», «Портрет поэта Цатуряна», «Цветы Калаки». Сарьяну было 34 года, когда началась первая мировая война, которой сопутствовал геноцид армянского народа, угрожавший ему полным физическим уничтожением. Художник активно включается в патриотическую деятельность. В 1916 году он женится на Лусик Агаян, дочери видного армянского писателя Газароса Агаяна. Участвует в организации Общества армянских художников, оформляет знаменитую брюсовскую «Антологию армянской поэзии». В 1917 году Сарьян с семьей перебирается в Армению. Начиная с 1923 года он создает знаменитые циклы картин, которые с большим успехом демонстрировались на XIV Венецианской биеннале: «Горы», «Армения», «Мой дворик», «Арагац», «Ереван». В эти же годы он создает герб Советской Армении и занавес первого государственного театра. Родина становится главной и неизменной темой Сарьяна. Его привязанность к своей земле была столь велика, что, даже уехав осенью 1926 года в Париж, он по-прежнему продолжал воспевать красоту армянской природы. В течение последующих десятилетий он создает огромную галерею картин об Армении, создает прекрасные театральные декорации, панно и книжные иллюстрации. Жизнеутверждающее искусство Сарьяна не просто шагает в ногу со временем, оно словно смотрит на нас из грядущего. Умер Сарьян в Ереване 5 мая 1972 года.

Новые испытания

30-е годы приготовили для Сарьяна новые испытания. Государственная политика давления на деятелей культуры, обвинение работ художника в излишней декоративности и «пороке идеалистического мировоззрения» значительно ущемили его свободу творчества.

В свою очередь Сарьян также показывает свой характер. Когда от него требуют создать портрет вождя страны Сталина отвечает, что привык писать с натуры. Как известно, Сталин никогда не позировал художникам…

В 1937 году были сожжены созданные Сарьяном 12 портретов передовых армянских государственных деятелей и представителей интеллигенции, объявленных «врагами народа». Но один из этих портретов, спрятанный работниками музея, уцелел. Это портрет поэта Егише Чаренца.

Самому Сарьяну избежать репрессий удалось лишь благодаря тому, что в это время он работал в мастерской Третьяковской галереи над масштабным панно площадью 46 кв. метров для оформления павильона выставки советского искусства в Париже. Позже это полотно было удостоено Гран-при.

В 1939 году художник создаёт ещё одно большое панно для армянского павильона сельскохозяйственной выставки в Москве. Обязательный портрет Сталина не фигурировал в огромном пейзаже Армении. Устроителям пришлось устанавливать скульптуру Сталина на фоне сарьяновского панно.

Главный учитель — природа

Армянского художника Мартироса Сарьяна искусствоведы в один голос называют одним из великих художников ХХ века и выдающимся мастером цвета.

Сам же он говорил так: «Цвет — это истинное чудо! В сочетании с солнечным светом он создаёт внутреннее содержание формы, выражает суть вселенского бытия».

Поэтому полотна Сарьяна поражают яркими, насыщенными красками, развивают новое эстетическое восприятие. Его картины позволяют понять, что искусство не должно быть имитацией реальности. Прежде всего, оно требует свободы воображения и абстрагирования.

К слову, своим главным учителем Мартирос Сарьян всегда считал природу.

Увлечение живописью

Мартирос Сарьян родился 28 февраля 1880 года в городе Новая Нахичевань, близ реки Дон. Его предки были выходцами из древней столицы Армении Ани.

В семье росло девять детей, так что жили Сарьяны довольно трудно и не богато. Но разве можно думать о плохом, когда рядом с тобой любящие родные?

Как он потом сам признается: «Перед глазами всё встало в сиянии солнечного цвета: стройные хлеба вперемежку с травами, покрытыми множеством цветов, над которыми реяли пчёлы и бабочки. Всё это безудержно влекло к себе. Я, очарованный, вошёл в хлебный строй и окунулся в мир, подобный сновидению. Я долго шёл и, уставши, уснул в кустах хлеба, на земле, как на груди своей матери».

В 1895 году Мартирос Сарьян окончил общеобразовательное армяно-русское городское училище Новой Нахичевани и начал работать в почтовой конторе. А в свободное время перерисовывал картинки из журналов и делал наброски с интересных типажей, которые находил среди посетителей конторы.

Старший брат Ованнес активно поддержал увлечение Мартироса живописью и даже познакомил его со своим приятелем, художником Амаяком Арцатбаняном, который был студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Именно он взялся подготовить Мартироса к вступительным экзаменам.

Вскоре Сарьян становится студентом и параллельно посещает занятия в мастерских Константина Коровина и Валентина Серова. В будущем эти два художника во многом помогут развить ему профессиональные навыки. Как и следует ожидать, поначалу написанные Мартиросом портреты и пейзажи не имеют индивидуального почерка. Однако у педагогов нет сомнений — перед ними будущий мастер!

Некоторые моменты творчества

“Сначала Армению написал Сарьян, а уже потом ее создал Бог”. Так о творчестве этого художника отзывался влиятельный французский критик Луи Восель. Сильное влияние на стиль Сарьяна оказала живопись П. Гогена и А. Матисса.

Художника пленили здесь не только природа, южное солнце и зной, но и тот новый, своеобразный мир, в котором ему открылись иная жизнь, иной быт, иные люди и даже иные животные. Это было так не похоже на всё то, что он видел в Москве. В нём пробуждались затуманенные впечатления детских лет — его жизнь на хуторе отца. «Острота нового восприятия, — пишет Сарьян, — как бы совпадала с моим детским миром, с моим временно уснувшим прошлым миром детства» . Впечатления, хотя и очень сильные, были так новы, что найти сразу отражение в исполненных здесь, в Армении, работах не могли, но они зародили в художнике какие‐то ещё неясные, смутные представления о совершенно новых формах изображения природы.

Народный художник Армении

В 1921 году семья художника по приглашению председателя Совета народных комиссаров Армении Александра Мясникяна переезжает в Армению, где Сарьян организует Государственный музей археологии, этнографии и изобразительного искусства. Кроме того, он участвует в создании Ереванского художественного училища и Товарищества работников изобразительного искусства.

А в 1922 году ему дают задание придумать герб и флаг Советской Армении. Так что тот герб, который на протяжении десятилетий украшал все государственные учреждения республики, был создан по эскизам Мартироса Сарьяна. Художник находится на пике своего творчества и много выставляется.

В конце 1925 года за международный художественный успех Мартиросу Сарьяну было присвоено звание Народного художника Армении и у него появляется возможность поехать за границу. Он выбирает Париж, где давно хотел побывать.

Тифлис

Казалось, ничего не может помешать развитию творчества. Но в 1915 году случается трагическое событие в Армении, едва не ставшее причиной гибели художника. «… Я узнал о бедах, вновь павших на долю Армении. Бросил всё и уехал на родину. В Эчмиадзине и вокруг него я встретил толпы людей, бежавших от геноцида из Турецкой Армении… На моих глазах умирали люди, а я почти ничем не мог им помочь… Я тяжело заболел, меня увезли в Тифлис с явными признаками глубокого душевного расстройства», признается он позже.

Тифлис станет памятным местом в биографии мастера. Вместе с другими армянскими живописцами Егише Тадевосяном, Вардгесом Суренянцем, Фаносом Терлемезяном он основывает там «Товарищество армянских художников» и создаёт его эмблему.

Кроме того, в Тифлисе он встречает свою судьбу. Прелестную Лусик, дочь армянского писателя и педагога Газароса Агаяна. Вскоре они женятся. У супругов рождается сын Саркис, в будущем известный литературовед. Затем появляется второй сын – Газарос. Судьба уготовила ему путь композитора…

Сарьян Мартирос Сергеевич, живописец

Сарьян Мартирос Сергеевич (1880-1972), советский живописец.  Народный художник СССР (1960), действительный член АХ СССР (1947), действительный член АН Армянской ССР (1956), Герой Социалистического Труда (1965). Председатель СХ Армянской ССР (1947-51). Учился в МУЖВЗ (1897-1904; с 1902 у В. А. Серова и К. А. Коровина). Участник выставок «Голубая роза», «Мир искусства», Союза русских художников, «Четыре искусства». Свойственное раннему творчеству Сарьяна тяготение к слиянию декоративного и конструктивно-предметного начал, сочетание чувственной убедительности восточных мотивов с почти фресковой монументальностью живописи особенно ярко выражены в работах, созданных им в 1910-13, в период поездок в Турцию, Египет, Иран («Финиковая пальма», темпера, 1911, ГТГ). Известное влияние искусства П. Гогена и А. Матисса, сказавшееся в ярком локальном цвете и обострённом линейном ритме композиции этих произведений, заметно также в натюрмортах и портретах 1910-х гг. После Октябрьской революции 1917 главной темой творчества Сарьяна стали жизнь и природа Армении. В переходе от плоскостной декоративности цвета («Армения», 1923, Картинная галерея Армении, Ереван) к более дробному мазку, системе сложных тональных отношений сказалось воздействие импрессионизма, испытанное Сарьяном во время пребывания в Париже в 1926-28. С 30-х гг. Сарьян создавал многочисленные острохарактерные портреты («Р. Н. Симонов», 1939, МИНВ; «И. Орбели», 1943, Картинная галерея Армении, Ереван), праздничные по колориту натюрморты («Осенний натюрморт», 1961, ГТГ). В пейзажах 40-60-х гг. эпическая обобщённость, высокий патриотический пафос сочетаются с обострённым чувством современности (цикл из 7 картин «Моя Родина», 1952-58; Ленинская премия, 1961). Сарьян работал также в области книжной графики и театрально-декорационного искусства. Его творчество сыграло ведущую роль в сложении национальной школы армянской советкой живописи. Государственная премия СССР (1941).

Народный художник СССР (1960), действительный член АХ СССР (1947), действительный член АН Армянской ССР (1956), Герой Социалистического Труда (1965). Председатель СХ Армянской ССР (1947-51). Учился в МУЖВЗ (1897-1904; с 1902 у В. А. Серова и К. А. Коровина). Участник выставок «Голубая роза», «Мир искусства», Союза русских художников, «Четыре искусства». Свойственное раннему творчеству Сарьяна тяготение к слиянию декоративного и конструктивно-предметного начал, сочетание чувственной убедительности восточных мотивов с почти фресковой монументальностью живописи особенно ярко выражены в работах, созданных им в 1910-13, в период поездок в Турцию, Египет, Иран («Финиковая пальма», темпера, 1911, ГТГ). Известное влияние искусства П. Гогена и А. Матисса, сказавшееся в ярком локальном цвете и обострённом линейном ритме композиции этих произведений, заметно также в натюрмортах и портретах 1910-х гг. После Октябрьской революции 1917 главной темой творчества Сарьяна стали жизнь и природа Армении. В переходе от плоскостной декоративности цвета («Армения», 1923, Картинная галерея Армении, Ереван) к более дробному мазку, системе сложных тональных отношений сказалось воздействие импрессионизма, испытанное Сарьяном во время пребывания в Париже в 1926-28. С 30-х гг. Сарьян создавал многочисленные острохарактерные портреты («Р. Н. Симонов», 1939, МИНВ; «И. Орбели», 1943, Картинная галерея Армении, Ереван), праздничные по колориту натюрморты («Осенний натюрморт», 1961, ГТГ). В пейзажах 40-60-х гг. эпическая обобщённость, высокий патриотический пафос сочетаются с обострённым чувством современности (цикл из 7 картин «Моя Родина», 1952-58; Ленинская премия, 1961). Сарьян работал также в области книжной графики и театрально-декорационного искусства. Его творчество сыграло ведущую роль в сложении национальной школы армянской советкой живописи. Государственная премия СССР (1941).

Соч. в рус. пер.: Из моей жизни, Ер., 1960; Сарьян об искусстве. , Ер., 1980. Лит.: Р. Дрампян, Сарьян, , 1964; С. Г. Капланова, М. С. Сарьян, М., 1973; О. Сарьяне Страницы художественной критики. Отзывы современников, Ер., 1980; Ш. Г. Хачатрян, М. Сарьян. Избранные произведения. Альбом, М., 1983.

Родительская категория: Биография

Категория: Краткая биография

Свой стиль

Свой стиль Сарьян обрёл после поездки на Кавказ, совершенной им в 1901-1903-м годах. По словам художника, это были самые трудные годы его жизни – среди пластов академизма и чужих стилей он искал себя. И вот после поездки на родину предков в Ани он «обрёл сказочный мир моего детства».

В этот время он создаёт акварельный цикл «Сказки и сны». Некоторые листы экспонировались в 1907 году в Москве на выставке «Голубая роза», где впервые были представлены работы художников-символистов.

К слову, помимо всего Сарьян увлекается фовизмом и импрессионизмом, позитивно отзывается о приёмах Матисса, Гогена, Сезанна и Ван Гога. Тогда многие художники, особенно молодые, попали под влияние нового направления французской живописи. Однако Мартиросу удалось создать свой стиль, в чём-то близкий средневековым армянским миниатюрам, где взаимодействуют контрастные цвета и простые линии.

![Октябрь в судьбе мартироса сарьяна (е. а. корнилов) [1983 давыдов а.с., демешина е.и., золотов в.а., кириенко ю.к. - люди земли донской]](http://sch176zgr.ru/wp-content/uploads/3/f/5/3f502c033bf28d86f13c17ea64d77206.jpeg)